摘要

在全球化競爭的浪潮下,知識累積、人才培育及技術創新是提升國家競爭力與經濟發展的重要關鍵,臺灣自1979年起推動科技專案,進行前瞻、關鍵領域的技術開發。本文探討我國科技專案創造多元化面向之研發成果,並參考國際效益評估的方法論,在突破傳統量化指標框架下,建議納入產業及社會效益之衡量,以利完整展現科技專案執行成果價值,引領產業轉型、實現經濟繁榮與社會永續的國家願景。

前言

全球化風潮推動各國在經濟與貿易的交流更加緊密,也促成全球產業鏈的形成。產業間的競爭不再僅限於國內範疇,而是與世界各地的企業競爭;如果沒有嘗試找出自身優勢,便無法在市場中脫穎而出,故研發和技術創新扮演至關重要之角色。創新的研發投入不僅能夠助力企業實現競爭優勢,也能推動國家整體的進步和繁榮。

除企業本身投入技術研發,政府透過政策制定和資源分配,也可有效促進學術圈和產業界的互動,協助學研單位的研發能量擴散至產業界。政府為提升我國產業的創新能力、加強產業附加價值創造,自1979年推動「科技發展專案計畫」(簡稱科技專案),透過政府提供資金以及資源委託研究機構進行前瞻、跨領域、創新技術的研發,並協助產業技術發展,為產業界注入研發能量。

然而,近年受到中美貿易戰、淨零碳排所帶動的產業綠色轉型等全球趨勢的影響,產業與市場發生巨大且快速的改變;為因應大環境的劇變,科技的創新改革與轉型成為產業必然要面對的課題。政府亦藉由執行科技專案,有效培養企業發展關鍵技術的自我研發能力,引領產業配合全球環境的變遷,並準確的傳遞政策目標以及未來國家的發展方向。

現今科技專案涵蓋類型,包含:半導體、光電、資通訊、機械、運輸、生醫、材化與淨零科技等領域。以半導體領域為例,強化先進製程技術的發展,為高效能運算與未來AI晶片提供關鍵基礎;在光電科技方面,則聚焦於次世代顯示技術、感測模組與太陽能轉換效率提升,強化能源應用與智慧裝置發展;生醫科技則發展精準醫療、智慧健康照護裝置與疫苗技術,呼應高齡化社會與公共健康的挑戰。由此可見研發成果具高度的多元性與應用深度,不僅能強化產業技術自主性,推動產業創新與轉型升級,也回應社會所面臨的各項挑戰,加速與國際趨勢的接軌。

目前對於科技專案的研發成果主要從專利的申請與獲得等項目作為量化衡量指標,也是政府對外宣傳科技專案成效時著重強調的面向;專利確實在一定程度上反映科技創新的成果,但仍不足以全面呈現其實質影響與創造的經濟效益。為此,本文從我國推行科技專案現況談起,除關注其達成的相關績效指標外,提出國際間其他效益衡量方法,以利評估專案成果的多元性對相關產業鏈與社會大眾所產生的間接影響與正面效益,全面掌握科技研發的關鍵影響成果。

科技專案計畫現況

根據《2023科技專案成果案例彙編》的資料顯示,在2023年科技專案計畫補助經費分布情形,包括:法人科技專案、業界科技專案及學界科技專案三大政策工具;其中,主要為法人科技專案補(捐)助計畫投入經費約106.54億元,占65.48%;其次為業界科技專案投入補助經費約48.35億元,占29.72%,學界科技專案投入補助經費約3.00億元,占1.84%。

從產出面觀之,以法人科技專案執行成效為例,2023年產出國內外專利申請1,006件、專利獲得967件。其中,國外專利獲得件數超過五成,顯示法人機構具有國際市場導向研發策略,對提升我國企業在全球供應鏈的地位具正面助力。研發成果擴散方面,2023年法人科技專案共計產出專利技轉1,141件,並創造技術移轉991案,技術移轉總收入約新臺幣19.67億元,可看出專案成果將創新研發轉化為實際應用技術,強化產業技術能量,為科技研發與產業鏈之間的連結提供實質財務成果,也可作為法人研發產出效益的量化指標。

以科技專案的質化亮點案例,在半導體、光電、生技與農業等領域展現多項創新成果,推動產業轉型升級與永續發展。尤其,全球首創的「軟體定義電能」技術,結合自主研發晶片與智慧控制系統,能依使用情境彈性組合電力單元,有效降低50%電力轉換損耗與30%建置成本,目前已於中油智慧綠能加油站導入實證。此外,因應全球精準醫療趨勢,開發的智慧射頻熱消融系統結合微創手術、超音波影像與演算法,能精準消融肝腫瘤並簡化治療流程,技術已成功技轉並取得臺美醫材雙認證。

在智慧農業與海洋應用方面,透過研發低碳無人機群控系統,可同步操控四架無人機巡航,進行魚群自動辨識與位置偵測,提升探魚效率達三倍、節省成本達65%;該系統已與國內三大遠洋漁業業者合作驗證,建構出臺灣智慧無人機漁業的新型產業鏈,展現科技落地應用與產業合作的強大能量。

由上述可見,我國科技專案成果展現出高度的多元性與前瞻性,不僅強化產業的自主研發能力與國際競爭力,推動高附加價值技術的商業化與落地應用,也能回應全球面臨的共同挑戰,如氣候變遷下的能源轉型、高齡化社會的醫療需求等。透過科技的創新應用提升自身產業韌性,積極扮演解決國際社會難題的重要推手,展現關鍵影響與貢獻。然而,不論是從技術研發面或政策實施面,目前著重於科技專案本身的產出成果,對於其為產業或民眾帶來的經濟價值與外溢效果,仍亟需透過其他方法加以掌握,以利作為與社會溝通的重要基礎。

效益衡量方法

針對科技專案執行成果之評估重點,除達成關鍵績效指標及質化亮點案例外,更重要的是應全面評估該計畫執行過程中或結案後所產生之間接性擴散效果,特別是對周邊產業、相關企業乃至社會民眾可能帶來的長期正向影響其其轉化成之貨幣化價值。以下介紹美國史丹佛國際研究中心和英國內閣辦公室第三部門所提出的效益衡量方法,以期未來應用於我國科技專案執行成果之效益衡量。

1.美國史丹佛國際研究中心

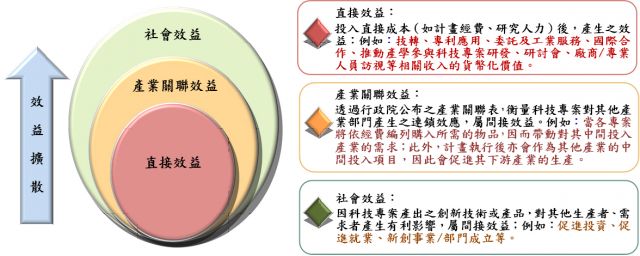

首先,根據SRI international(2004)與SRI international(2008)[1]的研究顯示,科技計畫之經濟效益計算大致可分為「直接效益」與「間接效益(含產業關聯效益與社會效益)」,並強調非貨幣性價值與外部正向效應的評估重要性。

在直接效益方面,主要透過具體量化指標衡量,包含研發成果產出之專利數量與技術轉移收入;此外,能力建構亦為重要指標,透過研討會、短期課程及工作坊所帶來的人才培育與技術知識強化,同時也可觀察知識擴散效益,例如企業訪視與技術協助所產生的非市場價值。

在間接效益方面,則包含產業關聯及社會效益。前者的產業關聯效益,常以投入產出分析法(Input-output Analysis)為工具,可結合至我國行政院主計總處每五年編製之《產業關聯編製報告》資料,評估科技計畫對相關產業的誘發性經濟效應,具體展現在就業誘發、上下游產業動能擴散、投資增加與產值成長等層面。後者的社會效益則是關注創新技術與研發成果對整體社會系統及民眾生活品質的提升,例如協助創新創業、促進就業與經濟成長、提升社會投資動能,並強化社會福祉與生活便利性(相關說明請見圖1)。

圖1.直接效益與間接效益之衡量架構說明

資料來源:中經院臺灣所(2022)。

2. 英國內閣辦公室第三部門

社會投資報酬率(Social Return on Investment, SROI)是一種衡量無形社會價值的績效評估工具,其核心在於將原本難以量化的影響,如:社會福祉、環境改善或弱勢支持等,透過具體的財務代理變數轉換為貨幣價值。藉由SROI的估算,可以有效掌握每一筆資金投入所產生的實際社會效益,使其成為公私部門規劃政策、執行計畫、進行績效追蹤與資源配置時的重要參考依據,亦有助於強化與利害關係人之間的溝通與信任,促進資源投入與正向影響之良性循環。

SROI的概念最早由美國羅伯特企業發展基金會於1997年提出,旨在評估社會企業的社會效益與經濟價值。此方法後續由英國非營利組織與政府進一步推廣與制度化,2008年英國政府更提供資金編撰SROI指南,並於2012年出版通行準則。2013年,英國透過《社會價值法》將SROI納入公共採購決策,提升其政策影響力。近年來,包括美國、日本、澳洲在內的多國政府與企業,亦開始廣泛應用SROI於公益政策、企業社會責任計畫或社會影響專案的成效評估中,展現其全球化應用趨勢與實務價值。

根據2012年《社會投資報酬率指南》(A Guide to Social Return On Investment)與相關修訂內容,SROI的執行主要包含八項原則與六個步驟。原則包含重視利害關係人參與、界定改變與成果、價值賦予、資訊重大性判斷、避免誇大、計算透明、成果驗證與積極回應;執行步驟則涵蓋確認評估範圍、描繪影響地圖、證明成果並估值、釐清真實影響力範疇、進行SROI計算,最後撰寫報告並應用於決策流程(相關說明請見圖2)。透過此一結構化流程,透過估算SROI可提升社會效益評估的系統性與客觀性,也強化公共治理與社會資本的整體連結。

圖2.SROI衡量原則與步驟說明

資料來源:中經院臺灣所(2024)。

小結

我國科技專案歷經數十年耕耘,已奠定堅實的研發基礎,持續推升產業技術自主性與創新能力,強化我國研發體系與產業競爭力,對我國科技創新與產業升級貢獻卓著。面對國際趨勢與新興科技快速演進所帶來的挑戰,包括氣候變遷、數位轉型以及地緣政治風險等,科技專案展現出高度的靈活調適力與前瞻規劃能力,並逐漸成為連結政府政策願景與產業實踐行動之重要橋梁。

然而,隨著外部環境與國內需求的變遷,評估科技專案的整體成效時,仍須思考適宜、具全面性的績效評估機制,採多層次、全方位的分析視角,以全面掌握其對國家整體發展的實質效益。除了以量化產出為主的評估框架,納入技術擴散、制度創新與社會價值等多元面向;透過更完整與前瞻性的評估架構,政府與決策單位將能更加清晰地掌握科技投入的整體效益與潛在風險,並據以調整策略方向,提升資源配置的精準度與有效性。

此外,重視系統化與動態性的長期評估機制亦為重要。不僅能持續追蹤專利產出與技術成果,可涵蓋跨域合作成效、人才培育成果、產業鏈自主性強化、社會接受度以及對永續發展的貢獻等,進而建立一套涵蓋經濟、產業、社會、環境與政策等面向的多元效益衡量體系,也可提升科技政策的透明度與社會正當性,為未來科技專案的持續推動建立穩固的民意基礎與制度支持。

綜整上述,透過建立完善的評估機制與多元效益衡量框架,並強化科技研發與國家發展目標的一致性,我國將能在全球科技競爭與永續發展的雙重挑戰中,掌握先機、發揮優勢;透過科技專案的執行與其成果影響力,持續發揮引領作用,並推動產業轉型升級,培育具國際競爭力的科技實力,穩健推進具有前瞻性與包容性的科技政策藍圖,實現經濟繁榮與社會永續並進的國家願景。

[1] SRI International (2004), “The Economic Impact on Georgia of Georgia Tech’s Packaging Research Center”; SRI International (2008), “National and Regional Economic Impacts of Engineering Research Centers: A Pilot Study”.

作者 黃千芳(中經院臺灣所分析師)、黃勢璋(中經院臺灣所所長)、葉冠汝(中經院臺灣所研究助理)