一、前言

全球社會邁向高齡化與少子化,人口匯聚大型城市已成為全球普遍趨勢,也引發一系列社會挑戰,諸如城鄉失衡、所得不均等,驅動部分國家(如日本)積極吸引外籍人士移居進駐,期望遏阻地方經濟失落與人口外流現象。

城鎮發展議題長久以來就是非常重要的課題,從早期的社區營造、社區產業培力到現今的地方創生,乃至於聯合國永續發展目標SDGs-11永續城市與社群(Sustainable cities and communities)議題,皆與永續思維息息相關,除了硬體建設外,更需要由下而上的政策推動,若能喚醒更多具備人文社會關懷和共好永續思維的青年人,一同參與城鄉和在地聚落的策略規劃,從自己的生活經驗出發,讓家鄉更美好,形成永續支持系統,這才是永續城鄉真正的實踐。

地方創生概念源自日本,日本前首相安倍晉三2014年提出地方創生政策,盼能解決高齡化與少子化所帶來的衝擊,希望藉由地方創生,創造鄉鎮的就業機會,讓青年人口回流,達到振興地方經濟的目的。當前台灣也面臨低出生率、總人口減少、人口過度集中大都市以及城鄉發展失衡等問題,為借鏡日本地方創生政策發展經驗,行政院更召開地方創生會報,宣示2019年為台灣地方創生元年,定位地方創生為國家戰略計畫,達成城鄉均衡發展目標。

2020年國發會提出「加速推動地方創生計畫」,在地方創生提案管道增加多元徵案流程,除了原有鄉鎮公所提案外,更開放地方團隊申請,成立地方創生專案辦公室,設置北中南東分區輔導中心,作為地方團體與地方政府的溝通橋樑,值得一提,為鼓勵年輕人返鄉留鄉,以「地方創生青年培力工作站」獲選上百個工作站團隊,於地方中扮演界組織的角色,發揮母雞帶小雞功能,以此陪伴青年留鄉返鄉,從事地方創生事業,促進區域均衡發展。

本文將以宜蘭頭城鎮的地方創生青年培力工作站「金魚.厝邊」的實踐經驗為例,說明地方創生不只是單純的創造就業機會,而是有系統性的打造地方人才培育系統,同時銜接不同的關係人口,依照地方的特性,打造能與國際對接的地方創生。

二、場域和團隊概述

頭城鎮小教室

頭城鎮位於宜蘭縣北端,屬於蘭陽平原最早開發的地區,是吳沙開發蘭陽平原的第一站,清代更是蘭陽平原對外交通的重要門戶,頭城老街在清代就是一條商業街,具有重要的歷史意涵,素有「開蘭第一站」、「開蘭第一城」之美稱。頭城鎮背山面海,具「背山面海勢宏開,百里平原實壯哉」之地形特徵,其海岸線狹長,擁有石城、大里、大溪、梗枋、烏石港五座漁港,龜山島有硫磺是生態保護區,還有舊草嶺隧道、蘭陽博物館、外澳沙灘等,具備豐厚的人文景觀和自然生態資源,往往也是觀光客前往的熱門景點。

「金魚.厝邊」創辦人彭仁鴻

「金魚。厝邊」是以「好厝邊」精神串連在地人、地、產,挖掘在地城鎮品牌魅力特色。連續9年舉辦「頭城老街文化藝術季」致力於創造在地職人與島內移居人口的藝術共創交流。

2016年位於頭城老街上的「金魚.厝邊」悄然開幕,該空間是由返鄉青年彭仁鴻,承租第六、七屆鎮長邱金魚的故居,並耗費兩三年的時間慢慢構思整理活化。「金魚。厝邊」平常作為地方創生關係人口媒合的中介組織,提供國內外移居人口或旅人食衣住行育樂的生活資訊,透過在地導覽、文化體驗連結外地居民與外國人和社區職人互動交流。同時隨著移居人口定居頭城,「金魚。厝邊」也成為在地人和移居人口溝通的平台,成為新舊文化的觸媒。

會有這樣的地方創生路徑,有賴於碩士所學的服務科學專業,同時於研發替代役的經歷啟發。大學畢業前夕,仁鴻在台大領導學程柯承恩教授建議下,申請推薦上清華大學服務科學研究所,就讀研究所時的社會參與,讓原本想從事教職的仁鴻,有了新的改變與抉擇,當時有三個研發替代役機會,前二個是進入產業界,但仁鴻最後選擇回宜蘭服研發替代役,並有幸參與政大吳靜吉教授的研究計畫,讓研發替代役不只是數饅頭度日子,更是積極利用閒暇時間,投入在產官學民間等不同領域學習與磨練,讓仁鴻對宜蘭發展脈絡有更全方位的接觸學習,並關注到學青年、社會青年、宜蘭經驗傳承與社群的凝聚。

三、呼應地方的創生實踐

為宜蘭培育下一代的人才培育支持系統

鑑於過往的經歷,仁鴻對地方創生領域人才斷層有很深的體悟,認為地方創生有必要從教育面著手,從建立故鄉認同出發,仁鴻受邀擔任東吳大學兼課教師及擔任教育廣播電台「創青宅急便」節目主持人,試著將地方經驗予以分享傳播,引導青年進入地方創生之領域。

圖1帶領宜蘭青年討論故鄉的公共議題

仁鴻也曾擔任宜蘭縣全國大專院校校友會理事長、宜蘭縣政府青年事務委員會副召集人,和宜蘭縣府共同協力設立「宜蘭青年學院」,招攬縣籍青年子弟關心探討公共事務議題,走訪縣內社會企業,瞭解在地農業永續、產業發展、文化創新與青年創業概況,針對在地、在學、定居宜蘭的青年、島內移居的青年社群,凝聚宜蘭青壯世代關係人口,讓青年從認識自己家鄉開始,以宜蘭認同為基底,探討在地公共議題,並邀請與宜蘭有淵源的各領域傑出人士分享自身經驗,搭配實作,營造一個適合青年發展的平台和關係鏈結。

2017年「金魚.厝邊」接受台北市三創協會委託辦理「Glocal全球在地創業學院」,協助縣籍青年返鄉創業育成工作與宜蘭在地產業活化。團隊卓越表現更榮獲「臺灣城鎮品牌獎-青年地方貢獻獎」的殊榮,實踐頭城老街與漁村的地域活化與地方創生。積極培養多面向通才之在地經理人,並針對不同發展階段的回鄉青年提供青年返鄉所需的各項支援,打造留鄉人才支持系統。

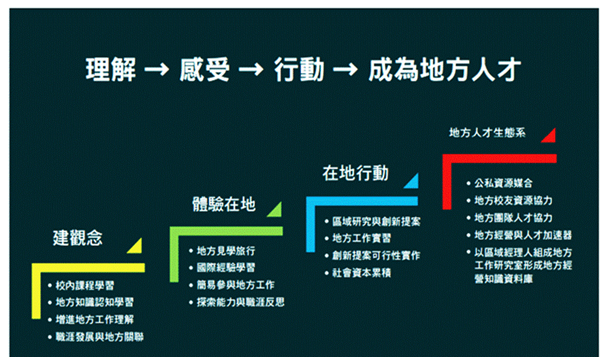

圖2人才培育支持系統的階段性培育目標

這也意味著,對於地方人才培育,針對不同年齡、類型的青年,不該一體適用,而是針對地方方特性、青年特性、工作特性、年齡階段,打造出具有彈性且符合地方需求的人才支持系統框架,有助於不同類型的返鄉青年、不同階段的創業/就業青年,有階段性的需求差異,也反應當地方創生落實到地方上的時候,第一線的工作者面對的情況是複雜且多樣的。

越在地、越國際的地方:從「頭城老街文化藝術季」到「Glocal國際地球村」

隨著對頭城鎮的認識加深,團隊走訪鎮內每條街道巷弄,卻發現能代表鄉的文化歷史的老輩職人匠師、藝術家的技藝卻面臨無人傳承,即將失傳的困境,因此「金魚.厝邊」乃號召在地青年,連續9年辦理「頭城老街文化藝術季(2015~2024)」,致力頭城的文化藝術創新與傳承,帶動老街整體發展。

圖3頭城老街文化藝術季街區導覽活動

頭城老街文化藝術季期間,有工作坊、小旅行、主題策展、講座、音樂會、老街市集、懷舊露天電影等活動,這是一個跟在地職人深度討論後出來的成果展,重點在成果展前的日常生活,團隊每年都會花許多時間跟在地職人討論,今年要玩甚麼?那些是有「梗」的?抽絲剝繭之後,聚焦一個主軸,再搭配今年想要談論的頭城議題,做整體的行銷包裝、主題式策展,促成小鎮的公共討論與城鎮願景勾勒。透過老街文化藝術季的舉辦,慢慢發掘許多在地藝文職人。例如:有速寫教學的畫家兼作家鉛筆馬丁老師、鑽研盧史雲詩集《登瀛詩社》的陳麗蓮老師、書法世家康懷工作坊的康懷和康潤之父子、德安堂中藥房老闆娘暨拼布達人賴淑真老師。外籍藝術家則有油畫及樹皮布藝術家明蓮花女士、身兼作曲編曲歌曲製作人的鍵琴手明馬丁先生、義大利歌手吳子龍先生等人。

雖然頭城老街文化藝術季連年舉辦,卻無法減緩小鎮不斷流失的人口的問題,從TESAS台灣地方創生資料庫中發現,小鎮的人口戶籍從2008-2024年,從3.1萬人一路下滑到2.8萬人口,同時間頭城鎮得天獨厚適合習衝浪的海域,北從大溪蜜月灣、外澳雙獅海灘、烏石沙灘、臭水、南堤等,卻默默吸引一批衝浪客,每年定期來訪頭城,初估每年約有30萬衝浪人次;其後的原因仍是頭城的交通便利,頭城距離台北40分鐘車程、距桃園機場80分鐘車程,使頭城納入大台北地區的一日生活圈範圍,這符合台灣地方創生真實情境,並非同日本脈絡面對的是因人口過度集中造成的「地方消失」之問題,台灣反而是因交通設施完善後,壓縮地方與首都之間的時間和空間距離,而有新的人口、資本、文化移入地方,對地方原有紋理造成不可逆衝擊,進而成為一種「地方取代」。

然而人口不到3萬的小鎮,近山面海的優質環境與便利的交通,卻吸引許多外籍人士定居創業,開設美式料理、歐式麵包等店鋪,帶來民生消費多元新風貌。也有為學習華語或傳教而居住在頭城;甚有在台北工作卻選擇居住頭城的通勤族。來自美國加州定居頭城9年的Garrett Ball,他將閒置多年的外澳火車站倉庫,改造為風靡全台的外國人衝浪聚會餐酒吧。一對來自台北熱愛衝浪進而定居的情侶檔,他們提供摩托車客製化衝浪板架設計服務,開創台灣精工實力的新創品牌「Old Pipe」,其事業已擴展到海外,許許多多外國衝浪旅人指定租借騎衝浪板車服務,這對情侶連結頭城國際衝浪社群。位於南門老街「Hito吸石花凍」,老闆娘從台北嫁來頭城,起初是婆婆製作石花凍,後來老闆娘突發奇想將果醬與石花凍結合,製作成冰涼可口的凍飲,吸引了不少遊客前來品嚐,為老街增添了人潮,也打造石花凍獨創品牌。似乎小鎮正在長出一種新的生活樣貌。

圖4國際旅客共同參與書法體驗

於是,金魚厝邊以老街城區為核心,開始向外擴散至浪人新創社群,並與外澳國際衝浪聚落整合。不論是外籍人士定居頭城開創新事業,或青年進鄉落地深耕,都為頭城創造許多具國際化新創事業發展的可能性,透過無遠弗屆的社群網絡,每年有越來越多外籍觀光客到頭城,隨處可見外籍人士穿梭小鎮巷弄,足見頭城已具備發展國際觀光友善小鎮的潛力。

頭城雖具有國際化發展的優勢,能吸引外籍人士移居,但食衣住行育樂資訊斷鏈、語言隔閡等生活機能服務缺口,外籍人士仍偏向短期居住或觀光型態,期待透過建置長期友善服務機能,提供貼心的支援服務措施,吸引更多外籍人士在頭城移居、觀光、衝浪、旅遊。

當面對新住民、外籍人士,我們該如何將這些非血緣、非地緣的關係人口,轉化成頭城的一份子呢?如何降低內外關係連結的溝通門檻就成為關鍵,團隊從日常的小事開始著手進行,無論是協助在地店家進行雙語菜單的設計、幫法國導演媒合拍攝場景、協助定居頭城的阿根廷籍金曲獎入圍作曲家明馬丁先生申請台灣身分證,此項服務也獲得阿根廷駐台辦事處的讚譽,韋修索 (Miguel Alfredo Velloso)處長更在今年三月在「金魚.厝邊」舉辦阿根廷「國際婦女節」活動,這也意味著「金魚.厝邊」作為地方的中介組織,在在日常生活中協助國內外移居人口互相媒合,有助於締結國內外關係人口,同時提升小鎮能見度。

同時「金魚.厝邊」也開啟與國際地方創生相關社群的連結與交流,2018 年接待來自日本東北南宮城 DMO(Destination management/marketing organization)目的地行銷管理組織,帶領4市9町20幾位鄉鎮町長到金魚厝邊參訪交流,促進日後更多合作契機。2019年受邀參與日本INSPIRE 協會主辦地方創生博覽會,擔任台灣唯一分享者,同年台企銀和東吳大學商學院共同主辦的跨國研討會後,邀請日本INSPIRE創辦人谷中修吾先生到頭城,商討雙邊合作的可行性。去年受限疫情的影響,思考數位轉型,攜手日本地方創生組織與實踐者舉辦後疫情時代跨國社區線上論壇,汲取台日社區防疫能量與在地創生經驗作法,維繫台日社區夥伴交流。

面對人口不斷流失的頭城小鎮,仁鴻更受2019年拜訪日本德島神山町的大南信也先生的創生經驗啟發,開始思索如何發發頭城鎮的優勢,認為未來金魚厝邊會更積極投入外籍關係人口的生活扶助,讓頭城越來越國際化,成為匯聚外籍人口的國際地球村。仁鴻認為「藝術季真的只是一個平台,但他不限國界,無論是新住民、新移民、島內移民,何謂越在地、越國際?對外籍移民者來說,我們的在地,是他們的國際,而有可能去發展Glocal國際地球村的創生實踐。」

四、結語

近年來頭城有許多外籍人士移居,形成多元跨文化的社群聚落,帶來新舊文化的交流與融合。不論是外籍人士定居頭城開創新事業,或青年進鄉落地深耕,都為頭城創造具有國際化新創事業發展的可能性。

頭城因豐富多元地方資源與人文實力,孕育多樣在地品牌與區域特殊產業,未來除了持續優化地方人才與產業支持系統,提供相關創生事業需求和STAY & WORK移住服務媒合機能外,進一步發展多國語言學習旅遊體驗,讓頭城逐步吸引外籍人士願意到此移居、旅遊的國際友善小鎮。另外也要針對宜蘭在地就學青年、社會青年及青創家,依其需求給予育成輔導,號召有創業想法的夢想家、已微型創業或尚未營業登記的行動家,以及具穩定營運模式並想在宜蘭拓展新事業版圖的實踐家,共創城鄉創生支持系統。

透由本文對於「金魚.厝邊」的經驗分享,我們可以發現頭城作為中介城鎮,具備交通便利、天然資源的優勢,吸引不同類型的移住人口,而有新舊生活習慣差異的潛在張力,同時作為中介組織的「金魚.厝邊」,伴隨國發會地方創生資源挹注,慢慢成為一種新的地方支持系統,在日常生活中扮演熱心的好鄰居,協助生活中的大小事,面對新移民則是小鎮的外交部,成為穩定地方生活的媒介,同時也扮演著共創的角色,透過一次次老街藝術季活動,讓不同的在地社群參與創造,共同敘述何謂頭城未來生活的想像,這也是「The Way We Live!」想要過怎樣的生活,將是生活在此的居民們共同創造與定義,由此可見,藝術季其實是種創造性溝通的社會媒介。

因此,地方創生面對的不僅是創業和就業,更是人們如何在地方上好好生活。因「地方正是人們生活之所在」,想要發展地方的未來,就要支持下一代如何創造頭城Style的工作機會,無論是蘭陽平原的地方學或是創業育成的導入;同時面對不斷流失的人口,則是深化頭城對於世界的魅力,成為世界的頭城,無論衝浪客或新住民,這些願意定居頭城的新居民,也懷有有頭城的熱愛與想像,都將形塑頭城未來發展新風貌。

究竟是「地方創生或地方取代?」,這有賴地方的中介組織協助轉譯,本文認為,想要發展什麼樣的地方,不只是回望過去,也是吸引和引導目標關係人口,共同來定義何謂地方,地方即是人們生活的所在,支持人們持續在地方生活,也是地方創生應該扮演的角色,如何凸顯地方特色、同時營造在地支持系統。雖然台灣地方創生參考日本的政策路徑,但很幸運的是在台灣各地方創生團隊,也正在逐漸依照地方的脈絡,發展屬於台灣地方獨有的創生模式。近年頭城有許多青年人返鄉,運用自己專長為家鄉做有意義的事情。透過在地資源盤整方式活化城鄉,讓在地資源轉化為產值。金魚厝邊透過「人、地、產」挖掘在地DNA,盤整在地資源活化城鄉,讓在地資源轉化為產值,例如頭城芭樂茶、員山金棗精油、三星有機米面膜、南方澳鯖魚罐頭、南澳辣椒,協助傳統二代事業接班傳承,讓老店復甦、街區再生等,皆可藉由青年人豐富創意與軟實力,發展地方創生事業,從頭城延伸至縣內各鄉鎮,像珍珠般,串起其他鄉鎮的在地實踐團隊。

透過頭城「金魚.厝邊」的創生實踐,我們看見越在地越、國際的「Glocal國際地球村」正在發生,而台灣的多元性,也意味地方的多元性,有更多種類型的地方創生正在發展醞釀中。

作者 彭仁鴻、吳宗澤 為金魚厝邊執行長、穀笠合作社執行長