- 點擊數:2780

- 發佈:2025-07-08

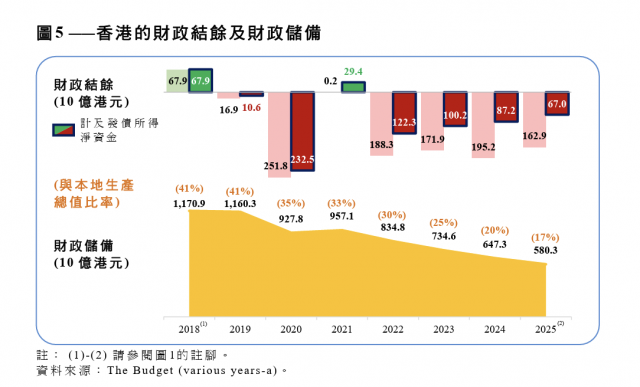

2025年2月26日,香港財政司司長陳茂波公布了新一年度《財政預算案》,這已是香港連續第三年公布赤字預算。香港政府更預估綜合帳目恐怕要等到 2028 年度才有機會由負轉正。從 2018 年財政儲備處於高峰、坐擁超過一萬一千億元(港幣,下同)財政儲備,到預測 2028 年只剩足以支應約八個月政府開支的水位,香港公共財政惡化的速度,的確令人驚訝。

本文試圖從三個角度,探討香港財政快速惡化的潛在原因:收入結構惡化、基建泥沼拖累,以及維穩開支壓頂。

一、收入結構惡化:信心崩潰帶來的稅源空洞

在進入分析前,先簡要回顧香港近年的政治背景。2019 年,香港爆發「反送中」運動,高達兩百萬市民上街遊行,要求撤回爭議性引渡法案,進而演變成一場針對政府施政、民主改革停滯,以及中國干預疑慮的長期社會抗爭。隨著 COVID-19 疫情蔓延,抗爭活動逐漸消散,香港政府則進一步收緊公民權利:2020 年實施《港區國安法》,並改革立法會及區議會選制,檢控示威者和政治上的反對派,壓制反對聲音並加強對社會的控制。

這一系列政治轉向,引發國際關注,也促使大量香港人移民他國:根據不同統計,自 2019 年起已有超過 50 萬人選擇移居海外。自由民主國家普遍將香港視為政治高風險地區,政治的不確定性和整體經濟未見起色,成為外資出走的重要誘因。

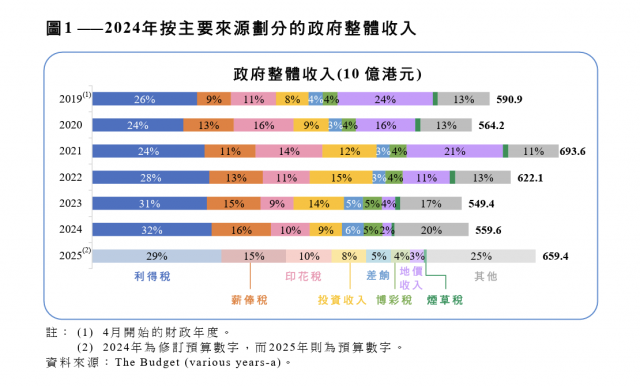

回顧過去六年數據,雖然香港政府總收入有一定起伏,整體仍維持在約六千億元上下。然而,在收入規模相對穩定的同時,政府收入的結構卻發生明顯改變,其中以地價收入的劇烈下滑最為關鍵。

舉例來說,2019 年時,地價收入占政府整體收入約 24%(約 1,400 億元);到了 2024 年,該項目僅剩約 100 億元,占比不足 2%。這樣的變化不只是數字減少,實質上反映的是市場對地產前景的信心動搖,以及賣地節奏放緩。由於地價收入屬於非經常性收入,過往在香港財政中扮演重要角色,這類滑落對整體預算的衝擊不可小覷。

同樣受到影響的還有與地產與金融交易密切相關的印花稅收入。2021 年印花稅占政府總收入的 12%(約 800 億元),至 2024 年降至約 9%(約 500 億元)。這一趨勢不僅與交易量有關,更與投資人對整體市場穩定性與法規環境的信任程度息息相關。

從上述兩項變化可以觀察到,本地與外來投資者的信心,會直接影響政府的實際收入能力。自 2019 年社會運動以來,香港的政治環境出現結構性轉變,而這種轉變並非只存在於制度層面,更影響了投資意願、人才留港意願,以及資本市場的活力。當信心下滑,交易減少、資產價格下調,政府仰賴資本市場而來的收入自然明顯減少,進而造成連續性的財政赤字。

二、基建泥沼拖累:資源錯置與政治導向工程

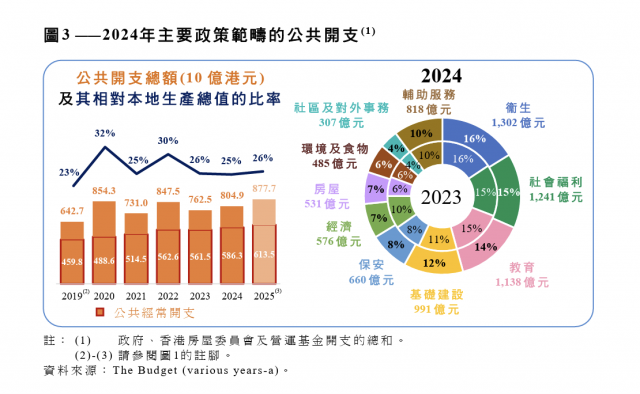

在收入持續下滑的背景下,香港政府近年因 COVID-19 疫情及經濟復甦疲弱,無法有效收緊開支,卻仍然延續高支出的基建政策。這背後,除了經濟刺激的考量外,亦逐漸顯露出帶有政治色彩的長期取向。

香港政府過去十多年積極投入多項大型基礎建設計畫,包括赤鱲角機場第三跑道工程、高鐵西九龍總站、以及近期備受爭議的「北部都會區」發展計畫。這些工程中,尤以北部都會區最具指標性:該計畫不僅將未來香港的商業核心與政府行政機關逐步遷往鄰近深圳的邊境地帶,更進一步把城市空間的重心朝中國方向傾斜,反映出其不僅是城市發展策略,同時也是一種地緣與政治意圖的延伸。

另一例子是港珠澳大橋。該橋自規劃以來就存在爭議,主要連接香港與珠海、澳門三地。然而,在既有海運運能充足的情況下,橋樑的實際交通量長期未達預期,大橋建設時曾預估每日車流量有五萬架,但於 2023 年每日使用流量只有六千架,約為預估的一成二而已。有評論指其為「政治意志大於實質需求」的象徵性工程。根據資料,光是港珠澳大橋香港段於 2019 年的維護支出就高達三億多港幣,反映即使完工後亦需長期承擔龐大的營運負擔。

更值得關注的是,這類大型基建計畫近年來日益呈現出由中國資本企業主導承建的趨勢。根據多方統計,2019 年以前,中資承建商在香港公營工程合約中所占比率約為一至兩成;然而自 2019 年後,比例明顯上升。例如有媒體報導指出,北部都會區的相關工程中,約有三至五成由中資或中資聯營公司取得合約。2024 年全年政府共批出逾千份工程招標合約,其中至少 79 份由中資公司獲得,中標金額合計約為 320 億元,佔總值約 27%。在香港公共工程普遍面臨超支、延誤風險的情況下,實際支付金額可能更高。

這樣的趨勢引發一項更深層次的質疑:中國是否正在藉由中資建商的中標與工程承攬,將香港的公共財政儲備逐步外流,以「工程給付」的方式實質吸收香港的財政儲備?根據《基本法》,香港並無向北京納稅的制度義務,但在大量政府合約經由中資企業執行後,其利潤或資金最終回流中國企業體系,在經濟實質上,已構成一種變相的財政轉移。

這種情況既不符合過往香港以財務自主為本的管治原則,也削弱了公共開支對本地經濟的內部乘數效益,間接使香港財政愈發仰賴外來政治決策下的政策性投資路線。若此趨勢持續,香港財政儲備的去向將日漸與本地需求脫節,反映出財政赤字問題已不再僅是經濟現象,更是結構性與政治性的雙重挑戰。

三、維穩開支壓頂:政治命題下的剛性支出

除了收入受結構性影響和基建工程支出未能降低外,在 2019 年的大型抗爭運動後,北京政府和香港政府都銳意加強香港的國家安全教育與愛國情懷宣傳,而香港政府就需要為此買單。

香港政府先於 2020 年撥款 80 億元設立「維護國家安全的專門款項」,2023 年再度撥款 50 億元,兩者合計已可抵消 2019 年的政府財政虧損。而根據《國安法》條文,香港政府無需對外披露這些款項的實際用途,使款項用途缺乏實際的監察。

另一方面,愛國教育相關的支出也日益增加。2024 年香港政府教育局在預算中,撥出約 2.3 億元專門用於「培養幼稚園學生的國民身份認同及愛國情懷」。此外,政府亦以億元計斥資資助中小學生赴中國大陸交流考察,並於各級校園中推廣國民教育與國安教育課程。

這些交流團多數由親中團體統籌與執行,難免被認為是政治酬庸的一部份,而過去幾年屢傳參訪品質不佳、行程空洞與接待混亂,亦令人懷疑是否有人中飽私囊;由於這些交流團的強制性質,不少學生與家長皆抱怨參加意願不高卻無從拒絕,香港政府投入了鉅額公帑,卻只換來社會對愛國教育越加厭惡的反效果。

從公共政策角度觀察,這類維穩支出缺乏明確政策成效指標,效益無從衡量,亦無法證成其分配的公平與效率。它們的政治敏感性使其難以刪減,即使在財政壓力沉重之時,仍被視為管治上的必要支出。若放在過去財政充裕的年代,也許只是財政空間內無關痛癢的小浪費;但今日在連續虧損與財政儲備下滑的情況下,這類缺乏經濟效益又欠缺透明度的支出,只會讓本來已經惡劣的財政狀況百上加斤。

結語:赤字,將成香港的制度性常態?

香港財政困局的根源,已非單一因素所能釐清。收入結構長期依賴地產與資本市場、公共開支中政治導向工程主導政策選擇,而維穩類支出則因制度安排與政治優先順序而難以問責與削減。三者交織之下,不僅導致財政赤字成為結構性現象,更逐步侵蝕香港原本以審慎理財與高儲備著稱的制度聲譽與治理能力。

而這一切的成因,正是源自香港政治制度已無法維持足夠的決策自主性。北京政府日益主導香港的施政方向,透過各種無形或有形之手,在財政、經濟與教育等領域進行干預,實質削弱了「一國兩制」下原應存在的制度空間。當政府無法根據本地需求與財務情勢作出最符合本地利益的決定,財政政策便逐漸脫離現實,陷入政治優先與經濟效益失衡的困局。

不論是財政方面的失敗、人才的移民潮、以及北京政府對香港日漸明顯的干預,都告訴了所有觀察著香港的人,「一國兩制」這個系統的失敗。不論未來香港政府能否如預期在 2028 年實現收支平衡,其根本的制度條件與施政邏輯若不改變,即使儲備未見歸零,其背後所代表的治理信任、公共財政韌性與制度可持續性,或已然喪失其根基。

從財政赤字到人才流失,從儲備縮水到信任崩潰,種種現象皆指向同一制度性原因:「一國兩制」下香港的政策空間與治理邏輯,已難以應付香港的經濟與社會挑戰。即使香港政府如預期在 2028 年實現收支平衡,若整體制度條件與政治結構不變,則所謂「財政平衡」也僅是表面現象,治理信任、財政韌性與制度可持續性,或早已喪失其根基。

作者 蘇微寶 為政治工作者