- 點擊數:16042

- 發佈:2013-05-28

在此之前,必須先行釐清的一個概念是:我國《四年期國防總檢討》仿自美國《四年期國防總檢討》(英文相同,以下簡稱美國《QDR》),我國《四年期國防總檢討》中文一詞自英文直譯而來,易生誤解:它不是用以「檢討過去4年」的國防政策,而是用來「每4年一次擘劃未來10到20年」的國防政策。其次,對於我國《四年期國防總檢討》的檢討可有很多不同的角度,多數人會去檢視它規劃立基的未來評估是否得當或所提出的因應方案是否可行,但本文則從政軍關係的角度去比較與檢討《四年期國防總檢討》產出過程,由政軍部門在產出過程中的互動去檢驗它是否符合民主國家國防治理的核心價值--文人統制(civilian control of the military,在國內常被誤稱為文人領軍)。

壹、美國《QDR》的政軍關係

美國的軍事超強地位,除了建立在厚實的硬體基礎外,它繁複的計畫預算制度(planning-programming-budgeting System,PPBS)是美國國防部將資源轉化為能力的重要軟體基礎建設。規劃(planning)階段是此一國防計畫預算制度的上游,而後由建案(programming)與預算(budgeting)兩階段落實承接,完成行政部門的年度預算案後,再交由國會審查。

對於資源相對雄厚的美國國防部而言,規劃階段無疑是計畫預算制度中最為重要的一環。而在規劃階段最主要的考慮因素有兩項:第一(也是較廣為人知的)是對國際安全形勢、所須軍事能力與須投入之人物財力資源的短、中、長期評估,經由制式性層級的評估產生「理性」的規劃加以肆應。雖然前述這幾項評估的國內外變數不可能為恆定,但相對於下述的第二項考慮因素,這類的評估通常較為穩定,對於在國防部任職的國防規劃者而言,這些本是其專業,也可透過聯合參謀作業的制式流程獲得所需的資訊,足能克服短、中期評估的波動與長期評估的不確定。

第二個考慮因素是總統對國防的願景與理念。對世界超強的美國,國防議題常是總統選戰的攻防重點,除了各總統候選人的國防政見常動見瞻觀外,當選人當然希望在當選後將其國防政見轉化為國防政策,特別是當在野黨翻身成為執政黨時,新任的總統尤其希望在選戰時具攻擊性的國防政見能迅速地變成(與前任)具區別性的國防政策。這種區別或未必是既有國防政策的一百八十度翻轉,但通常會是明顯的轉變。面對新總統與其新國防治理團隊的新國防願景與理念,如何將之轉化為國防政策,這才是在國防部內規劃人員的真正挑戰。如何在具有變革傾向的總統國防願景與理念以及持續性較強的專業國防評估與規劃兩者間達成均衡,成為政軍兩部門間權力關係上的觀察指標。

1990年前後,世界進入後冷戰時期,兩極穩定的國際政治結構產生變化,不僅加大的前述第一項考慮因素的難度,連帶地使得美國總統為美國國防未來發展方向拍版定案的責任加重。1989-1990年間,為因應形成中的後冷戰安全環境,先由美國國安會主導大規模的國家安全戰略(由國務院出身的時任國安會幕僚Arnold Kanter負責)與國防戰略(由時任國防部政策次長Paul Wolfowitz負責)的再評估與規劃,在1989年五月間完成《國家安全檢討第12號文件:國防戰略檢討》(National Security Review 12: Review of National Defense Strategy,屬《國家安全戰略報告》〔National Security Strategy, NSS〕以下次級的不定期報告)。於此同時,參謀首長聯席會議(Joint Chief of Staff,類似我國參謀本部)在主席Colin Powell將軍主導下,緊接在後於1991年正式完成《基準兵力報告》(Base Force)。

由文人主導的《國家安全檢討第12號文件》與由軍方主導的《基準兵力報告》間固然存在相近的評估與規劃,但也有許多不相一致之處,很難斷言前者指導後者。而且,美國軍方對於冷戰的驟然告終,非常不安:認為蘇聯固然瓦解,但很有可能重整旗鼓,再度形成美國的威脅,雖然軍方認知到因冷戰結束後美軍軍力與國防預算有所裁減乃勢所難擋,但不希望裁減得太劇烈,力爭對裁減幅度與規模軍方應有發言權。因此,《基準兵力報告》在Powell個人魅力與政治公關手腕下,不僅獲得國會聽證的加持,也獲得學界的矚目討論,更充分與既有的預算計畫流程結合,在政治氣勢與實際落實度上,都遠遠超越《國家安全檢討第12號文件》,反被認為是後冷戰時期美國針對未來威脅評估所提出的最低兵力需求的國防規劃首份主導文件。

《基準兵力報告》形成1992年《美國國家軍事戰略報告》(National Military Strategy, NMS)的規劃基礎,但很快地就被1993年十月由新任國防部部長Les Aspin所主導提出的《通盤檢討報告》(Report on the Bottom Up Review, BUR)所取代。

民主黨籍柯林頓擊敗尋求連任的共和黨籍老布希總統,1993年元月就職後任命Aspin為其任內首任國防部長。Aspin任國防部部長僅有短短一年期間,隨即於1994年二月因病辭退。但Aspin是個少見的強勢部長,所主導的《通盤檢討報告》成為美國《QDR》的前身。Aspin具經濟學專長,1960年代中後期進入國防部,服務於1960年代美國另一個強勢國防部長Robert S. McNamara之下,擔任系統分析專家,國防評估與規劃本就是Aspin的專長。自1970到1993年間任眾議員期間,Aspin即以國防為問政主軸,數度擔任眾議院武裝部隊委員會主席。無論在專業或政治份量而言,Aspin在被柯林頓任命為國防部部長之前,就已經是民主黨內國防事務的第一把手。Aspin跟他的前老闆McNamara一樣,都不信任國防部內部的評估與規劃方法,也都矢志大刀闊斧地改造國防部,也都必然成為職業軍官厭惡的對象。早在眾議員時期,Aspin就跟Powell為《基準兵力報告》對槓上;Aspin就任國防部長後,Powell留任參謀首長聯席會議主席至1993年九月,兩人短短的幾個月共事期間,衝突愈加激烈。柯林頓總統施政以經濟優先,對國防事務的興趣不高,對居高不下的國防預算也早有怨言;而Aspin接任部長後,全力執行總統兵力與預算縮減的想法,認為冷戰與蘇聯都已經是過去式了,美軍要有全新的戰略規劃思維與更大幅度的裁減,這樣才能將國防預算從維持戰備轉用於先進武器的研製。Aspin與Powell的思維理則固有其差異,但兩人相爭的本質終究還是權力──規劃的權力,Powell在《基準兵力報告》裡替軍方爭取到的發言權,在《通盤檢討報告》中被Aspin索回了。於是,在《通盤檢討報告》正式發表前,Powell報退離職。

Aspin與Powell都具有相當政治份量,一個是民主黨內的國防大老,一個是廣受民眾歡迎的波灣戰爭英雄,但同樣是柯林頓政府頭痛的人物,柯林頓在同性戀議題的立場本就得罪許多保守派軍人,而Aspin替總統開罪更多軍人;Powell對於柯林頓政府初期的軍事干預海外用兵,不僅在事前反對,更擅長在事後透過媒體放砲。兩人相繼離職後,柯林頓政府之後用的國防部部長William Perry與William Cohen基本上都是溫和派,不若Aspin強勢;接任的參謀首長會議主席John Shalikashvili與Henry Shelton也都不再是Powell那種功高震主的將領,對於文人政策的配合度較高,政軍關係終能開始修補,在國防規劃中的權力分配較能有所妥協。

Aspin-Powell相鬥,雙方都動員國防部外的奧援相挺,挺Aspin的以國會、國防工業界為主,挺Powell的則以學界為主。Aspin-Powell相鬥外擴的效應,是美國民間對於國防規劃的研究、討論或甚至是辯論大為增加,舉例而言,自1996到2000年間,美國官方機構、民間智庫或個別學者共產出了34個不同對短程未來(5年內)的國防評估與規劃建議;其中,最為重要的是1994年在美國國會授權下成立獨立於國防部外運作(由國防部部長提命的7位學者專家、退役軍職人員組成,包括已離職的Aspin以民間學者專家身份參與,但未及報告出爐即已過世)的「武裝部隊角色與任務檢討委員會」(Commission on Roles and Missions),1995年五月該委員會評估報告出爐,就國防規劃所涉部分,委員會建議:

(一)由國安會主導在每任總統任期之初提出《四年期戰略總檢》(Quadrennial Strategic Review),就可預期的短程之地緣政治與政策改變、科技演變、形塑美國安全環境的機遇、國防部可能的預算額度與兵力選項等事項提出評估與規劃以提供方向給國防部計劃預算制度之後續流程。

(二)參謀首長聯席會議主席應向提供國防部部長一份「聯合作戰的統一願景」(unified vision of joint operations)以指導兵力與物資等相關發展,以提昇美軍聯合作戰與聯盟作戰的效能。

此一獨立於國防部之外「武裝部隊角色與任務檢討委員會」的創設是後冷戰時期對美國國防戰略規劃最重要的一著棋,它引進部外的改革意見,且有國會授權,無論就變革的創新度與爾後落實的可能,都值得肯定。但「武裝部隊角色與任務檢討委員會」與日後類似的「國防小組」(national defense panel,由國會議員與民間專家組成,見下敘)均為臨時編組,無法常態性設置。前述「武裝部隊角色與任務檢討委員會」的兩項建議經修正調整後,在1997年由國會立法(《1997年國防授權法案》〔Defense Authorization Act 1997〕),前者成為美國《QDR》;後者成為參謀首長聯席會議主席所提出的《聯戰願景》(Joint Vision)。前者,雖改由國防部部長辦公室主導,但部長應先諮詢過參謀首長會議主席,此一諮詢設計顯然出自Aspin-Powell相鬥的經驗學習。規劃時程為未來8年(2001年修法延伸為未來19年),已屬中長程的國防規劃。同時,為了讓《QDR》的產出過程能有更多的部外意見輸入,曾一度設置「國防小組」,但當首部《QDR》問世後,將「國防小組」常態設置之議卻屢屢(1997、2001)未獲國會多數支持,並未成案,反對的理由也是權力分配的問題--國會議員不願意看到個別的同僚獨攬國防議題。

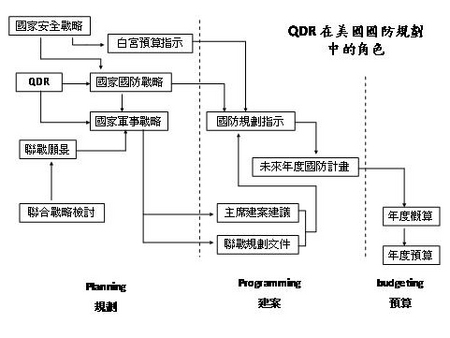

1997年的立法雖經後續的修法微調,但《QDR》在1997年後已成為美國國防規劃架構中的重要一個環節,現行美國國防規劃的架構可簡化如下圖所示

在此一國防規劃架構中,《國家安全戰略報告》、《QDR》與《聯戰願景》是上游最為關鍵且具「先導」性質的三項法定文件。分述如下:

(一)《國家安全戰略報告》由美國國安會主導,《國家安全法》(National Security Act)中明定:新任政府必須在就職後150天內提交國會《國家安全戰略報告》,爾後每年應定期提出。《國家安全戰略報告》為美國整體國家安全之總規劃,其內容包括:(A)攸關國家安全的美國全球利益、目標與目的;(B)為能嚇阻侵略與實踐美國國家安全戰略所需之外交政策、全球承諾與國防力量;(C)政、經、軍等相關國力的短期或長期運用,以保障或達成第(A)項所之利益、目標與目的;(D)為達成美國國家安全戰略所需國力的合宜性,包括對各項國力是否能均衡地支援國家安全戰略的評估;(D)其他有助於國會瞭解美國國家安全戰略之資訊。易言之,《國家安全戰略報告》為包含國防在內的國家安全政策總指導;而且,由於美國國安會人員以政務官與政治任命之幕僚佔多數,而且國安會本身也是白宮內的幕僚機關,因此,就國防事務而言,《國家安全戰略報告》可說是最高的政策指導文件,也是最能反應總統與文人國安團隊國防理念的文件。

(二)《QDR》依法四年發佈一次,由於伴隨著總統選舉後發佈,如同《國家安全戰略報告》一般,具有將總統國防政見轉化為政策與戰略的功能。但與《國家安全戰略報告》不同處在於:《QDR》限於國防政策領域,在形成過程中雖由文人國防部長與其國防治理團隊主導,但較之《國家安全戰略報告》,軍方人員在《QDR》有較多的參與,1997年的立法要求《QDR》的產出應先諮詢過參謀首長聯席會議主席,2001年更修正為國防部將《QDR》提交國會時應併送參謀首長聯席會議主席的意見。此等制度設計都在確保軍方的意見在《QDR》──總統國防政見轉化為國防政策之過程--中不致被忽略。此外,1997年的立法要求國防部在《QDR》中作出至2005年的評估(即未來8年),已超出時任總統柯林頓的任期(第二任將至2001年),2001年更修法為作出至2020年(即未來19年)規劃,更完全超出總統至多兩任8年任期,這使得《QDR》已算是長期的規劃,與《國家安全戰略報告》的短程(至多4年)規劃,這是重要區隔。此一區隔使得《QDR》固然是總統國防政見轉化為國防政策的重要平台,但不能僅僅於此。依立法意旨,《QDR》新的國防團隊要有超越新任總統最大任期的前瞻性評估與規劃,這樣的長程規劃使得文人國防治理團隊必然需要有軍方既有的資源支援,是推動軍文合作的制度設計。

(三)《聯戰願景》(Joint Vision)是參謀首長聯席會議主席作為部長的軍事顧問的新增權責。本來依法(10 US Code, Section 153, (b)),參謀首長聯席會議主席在每偶數年二月十五日之前應提交《國家軍事戰略報告》給國會,提交前並應諮詢各軍種(含海軍陸戰隊)參謀長、各戰區司令與國防部長辦公室。後冷戰時期,過去以蘇聯為假想敵的大規模傳統或核子戰爭為想定之可能軍事衝突型態已有轉變,未來美軍的作戰能力勢必有所調整以資因應,遂新增由參謀首長會議主席針對未來可能之軍事衝突型態與美軍因應之戰力等做出長程的評估規劃,以作為擘劃《國家軍事戰略》之基礎,1996年首部《2010年聯戰願景》(Joint Vision 2010)問世,規劃期程為14年,2000年《2020年聯戰願景》(Joint Vision 2020)的規劃期程為20年,這是目前最近一版的《聯戰願景》。《聯戰願景》由也是參謀首長聯席會議所主導每年例行性長程規劃(未來20年)的《聯合戰略檢討》(Joint Strategic Report, JSR)所支撐。

這三項文件的先導性質在於它們對後續的規劃文件起指導作用。在2005年之前,《國家安全戰略報告》、《QDR》、《聯戰願景》直接輸入到《國家軍事戰略報告》,而《國家軍事戰略報告》再導入到建案階段重要指導文件《國防規劃指示》(Defense Planning Guidance, DPG),參謀首長聯席會議主席所主導《國家軍事戰略報告》成為在規劃流程中三項先導文件匯合的節點,文人部長顯有大權旁落之虞。2005年後,美國始有《國家國防戰略報告》(National Defense Strategy, NDS),由國防部部長辦公室主導,規劃權力的均勢再往有利文人端傾斜,國防部長主導的《國家國防戰略報告》成為先導文件匯流之樞紐,導入建案端的《國防規劃指示》與具體、短程的《未來年度國防計畫》(Future Years Defense Plan, FYDP)後,產出預算端的年度概算(Budget Estimate Submission)與年度預算案。而參謀首長聯席會議主席則根據《國家軍事戰略報告》後透過《聯戰規劃文件》(Joint Planning Document, JPD)與《主席建案建議》(Chairman's Program Recommendation, CPR)於形成《國防規劃指示》時向部長做出建議。

這些重要的美國國防規劃文件,許多雖國會立法明訂公佈期限,但在實際運作上,除柯林頓政府第二任時期較為遵守外,爾後的小布希政府、歐巴馬政府延宕或甚至漏未發佈的情事所在多有,如下表所示,以《國家安全戰略報告》為例,小布希政府執政後,依法應於就職150天內提交該項報告,但延宕長達一年,而且也沒有每年更新,歐巴馬政府也援例拖延。《國家軍事戰略報告》的延宕遺漏情形最為嚴重,依法應兩年發佈一次,但從1997年迄今只有三次。相形之下,《QDR》的發佈較為制度化,大致上還能維持4年一次的發佈週期。

|

美國自1997年以降重要國防規劃文件之發佈 |

||

|---|---|---|

|

主導機關 |

文件名稱 |

發佈時間 |

|

國安會 |

國家安全戰略報告 |

1997 1998 1999 2000 2002 2006 2010 |

|

國防部 |

QDR |

1997 2001 2006 2010 |

|

國家國防戰略報告 |

2005 2008 |

|

|

參謀首長聯席會議 |

聯戰願景 |

2000 |

|

國家軍事戰略報告 |

1997 2004 2011 |

|

貳、臺灣《四年期國防總檢討》的政軍關係

美國的國防計劃預算制度雖為各國所仿效,但美式繁瑣的流程很少有國家能夠完全引用;前述相關規劃文件亦同,例如許多國家(如英國、澳洲、保加利亞、匈牙利、巴西與南非等國)都仿效過美國的《國家安全戰略報告》,但仿製品通常無法像美國的《國家安全戰略報告》一般在該國的國防規劃中扮演上游政策目標輸入並引導形成國防與軍事戰略的角色。英國國防部在1997、1998年間所規劃《戰略國防總檢報告》(Strategic Defence Review)是少數別具特色的仿效例子,《戰略國防總檢報告》明顯地仿自美國《QDR》,但不同於美國,英國國防部在規劃的過程中充分結合國防部外民間的力量,《戰略國防總檢報告》延攬了18位民間人士參與。這18名人士背景甚為多元,並不以狹義的國防專家為限,其中有退役軍官4人(其中1人僅為上校)、學者4人、退休外交官1人、退休官員2人(其中1人曾任職國防部常務次長)、民間產業界人士4人、媒體人士3人。而且,規劃的過程一直保持資訊公開與透明,不僅軍隊內部有密集的討論,也與北約盟邦保持訊息暢通,更與民間產學界保持極佳的互動,進度與過程也能適時向媒體發佈,甚至整個規劃過程還由英國國家廣播公司(BBC)拍攝成紀錄片向全國播出。運用國防部外民間的力量使得英國的《戰略國防總檢報告》在批判性上要遠遠地大過於美國《QDR》,而且與美國《QDR》突顯新任總統與其國防治理團隊的國防理念相比,《戰略國防總檢報告》比較能反應出社會對於國防未來願景與方向的看法與期待,

臺灣在1992年公佈首部《國防報告書》,爾後每兩年發佈一次,迄今仍維持此一頻率。我國發佈《國防報告書》的初衷為增加國防施政的透明度,與國防規劃並無關係,由《國防報告書》為國防部史政編譯局(後改制為史政編譯室)所承辦可見一斑。《國防報告書》的產出過程與史政編譯室每年彙編的《國防部年鑑》相似,先由國防部各司處、參謀本部各聯參單位與各軍種及附屬單位提出過去一至二年度內的施政相關資料,由史政編譯室彙編後,再經各層級審閱與邀請部外學者專家諮詢後發佈。因此,此一時期的《國防報告書》與國防部的施政報告或回顧無異。2004年起,《國防報告書》改由戰略規劃司承辦,當年並打破流水帳式的論述方式,而以國防轉型為主題,提出與國防轉型相關的理念與政策論述。戰略規劃司向被稱為國防部內的「天下第一司」,根據《國防部辦事細則》(現已廢除),其職掌從「長程戰略情報資料之研析」、「國家整體戰略環境之研析」、「國防安全及區域軍事安全事務之研析」、「國防軍事事務革命趨勢之研析」、「科技發展及未來威脅之綜合研析」、「未來戰爭型態及趨勢之研析」、「未來作戰概念之研析」、「國防安全之危機預判及政策指導事項」到「國防願景之規劃」、「國防政策之建議」、「軍事戰略計畫之規劃」、「建軍政策之研究及規劃」、「國軍兵力整建計畫之規劃」、「國軍軍制之研訂」、「國軍總員額之規劃、分配及管制」、「國軍將級單位新增與裁撤之研訂及核議」、「國軍編制裝備表之核議」等,可說是總成國防規劃的單位。但戰略規劃司司長僅為中將層級官員(現為文官擔任),而且通常為海軍中將(在由文官擔任司長前,僅有少數由非海軍中將擔任司長之特例),除非有部長的全力支撐與背書,在國防規劃過程中的權力地位自然無法與參謀本部或各軍種司令部抗衡;而司長固定的海軍背景獨攬如此重要的國防規劃權力,也很難讓空、陸軍信服。更重要的在沒有其他部內相關單位的資料奧援(例如來自參謀本部作戰與計畫次長室的戰備作為或軍備局的相關軍備與科技研發規劃)下,在分工分明的國防部體系中,單憑戰略規劃司一己之力,亦很難能做出整體的國防規劃,更遑論能具有先導性質。2004年《國防報告書》的編撰過程即遭遇到上述的種種阻力;2006年迄今的《國防報告書》又恢復過去的內容架構,流程也恢復為由各單位提報後由承辦戰略規劃司彙整。敏銳的讀者或許可以從《國防報告書》看到若干國防願景或未來規劃的端倪與片段,但《國防報告書》至多只會是國防部規劃或變革的部分「反映」,它不是「啟動」規劃的先導文件。

誠如前述,1992年首部《國防報告書》的主要用意在增加國防施政的透明度;但軍方對此並非毫無疑慮。時任國防部部長陳履安甚至必須在序言表明《國防報告書》已經刪掉很多機敏性資料,無洩密之虞。1990年代晚期在《國防法》的立法過程中,行政院歷次所提出的草案版本均無《國防報告書》或其他國防部報告義務之相關條文,而立法委員的對案雖多,但只有國民黨立委周正之(1999年版),民進黨立委黃爾璇(1999年版)與立委蔡明憲(1998年版與1999年版)等三人草案有要求國防部應定期提出報告之相關條文。周正之版提出國防部應定期提出「國防白皮書」(草案16條)而軍政、軍令(參謀總長兼)與軍備三位副部長應每年分別提出「國防軍事檢討及策進報告」、「國軍建軍需求建議書及備戰檢討報告」與「國防科技研發、裝備生產採購及裝備整備報告」(草案17條)。黃爾璇版提出國防部應於預算送立院審查前兩個月提交「國防政策白皮書」(草案24條),而參謀總長則應於就任後半年內向國防部部長提出「兵力整建建議書」(草案26條)。蔡明憲版(以1999年版為準)是對此著墨最深的版本,提出國防部應依國家安全會議所擬具的「國家安全戰略」每年提出「國防報告書」(草案33條),每屆立委就任後半年內成立由立委、官員與民間專家組成之「國防軍事政策檢討委員會」並作成「國防軍事政策檢討報告書」(草案34條),參謀總長則應於就任後半年內向國防部部長提出「兵力整建建議書」(草案35條)。這些條文在當時遭遇軍方極大阻力,2000年一月通過的《國防法》條文為:「國防部應根據國家目標、國際一般情勢、軍事情勢、國防政策、國軍兵力整建、戰備整備、國防資源與運用、全民國防等,定期提出國防報告書。但國防政策有重大改變時,應適時提出之」(30條)與「國防部應定期向立法院提出軍事政策、建軍備戰及軍備整備等報告書」(31條),比起前述的周、黃、蔡版等草案,通過的《國防法》30與31條顯然意旨不明且文字過於籠統。

2002年,國民黨立委林郁方針對《國防法》31條提出修法草案,在原條文外增列要求國防部併同總預算案提交立法院「中共軍力報告書」與「年度國防預算報告書」,前者當然是仿自美國國防部每年例行的中國軍力報告書,而後者根據林版的立法說明,是為了「落實『計算預算制度』之精神」,所稱的「年度國防預算報告書」指的是「未來五年國防預算分配之草案、國防目標的設定及評估、兵力結構、基礎成本效益分析、軍事裝備與科技的獲得及移轉之中長程計畫」。這時民進黨已經執政,1990年代末期軍方的保守作風已有改善。2003年一月,通過的條文比起立委原來的提案還要先進,第31條新增二項為「為提升國防預算之審查效率,國防部每年應編撰中共軍力報告書、中華民國五年兵力整建及施政計畫報告,與總預算書併同送交立法院。前二項之報告,得區分為機密及公開兩種版本。」但條文所稱的「五年兵力整建計畫」與「施政計畫報告」都不是先導性的規劃文件,若以美制相比,大概僅為建案階段的《國防規劃指示》或《未來年度國防計畫》。

2008年六月,在國防規劃耆老海軍退役中將葛敦華(1921-2010)的敦促下,國民黨立委林郁方再提《國防法》31條修法,增列第4項「國防部應於每屆總統就職後十個月內,向立法院公開提出四年期國防總檢討」。八月,林版草案照案通過,形成我國《四年期國防總檢討》法源依據。七個月後,2009年三月,我國首部《四年期國防總檢討》發佈。2013年三月,第二本《四年期國防總檢討》發佈,二次的發佈都在法定的總統就職後十個月的期限內。

《四年期國防總檢討》的立法是項進步,但經比較它所仿效的美國《QDR》後其侷限性也甚為明顯。

2008年《國防法》31條增列第4項的立法說明表明:《四年期國防總檢討》乃「為使總統就職後,能重新審視既有的國防政策,並使國防部文人部長能將其國防政策和戰略構想,挹注到國防部的施政中。」在2009年的《四年期國防總檢討》中更申論《四年期國防總檢討》的三個重要意義,其中前兩個為:(一)將總統的國防理念體現於國防部的施政規劃中,落實「文人領軍」的精神;(二)完備我國戰略規劃體系,上承總統國家安全理念,下啟國防戰略及建軍整備規劃。就總統的國防理念加以落實的這點上,《四年期國防總檢討》確實是項進步。相形於2000年民進黨執政後,陳前總統的國防理念(清楚列舉於其將近60頁的《國防政策白皮書》中)就遭遇到軍內的極大抗拒,單以政見中「決戰境外」的作戰構想而言,就被時任參謀總長的湯曜明改為「境外決戰」,前者的「境」為國境,意指將戰火轉移至中國境內;後者的「境」是地境,乃謂擊敵於半渡(台灣海峽之中)。無論是「決戰境外」或「境外決戰」都刻意地排除於2000年的《國防報告書》中。而2008年,馬總統基本上只帶一項「全募兵制」國防政見入主總統府,而後在時任行政院院長劉兆玄與馬「友友」的居間推動下,就職後另增中科院行政法人化一項。馬總統這兩項國防理念(特別是「全募兵制」),與陳水扁的「決戰境外」一樣,都不受到軍方的青睞。馬政府之所以能順利推動這兩項國防理念,雖與國會多數較有直接關連,但《四年期國防總檢討》所扮演的政見轉化政策的媒介與宣導功能不容小歔。易言之,《四年期國防總檢討》確實強化了總統與其文人國防治理團隊在國防規劃的應有權力。

但這並不意謂著我國的《四年期國防總檢討》就能扮演像美國《QDR》一般的先導性國防規劃指導的角色,造成侷限性的結構原因有三:

(一)在法架構上,國防部的《四年期國防總檢討》僭越了行政院的職權:我國憲政體制名為半總統制,但實為總統制,名實不符的困境以國安領域尤為明顯。依《國防法》第7、10與11條,行政院為國防體制之一,「制定國防政策」,而國防部雖主管全國國防事務,但僅「提出國防政策之建議,並制定軍事戰略」。易言之,依法論法,國防政策的制訂權責在行政院,而非國防部。因此,當2009年《四年期國防總檢討》說是項文件乃「上承總統國家安全理念,下啟國防戰略及建軍整備規劃」時,甚至在2013年《四年期國防總檢討》又自稱為是「國防政策與戰略指導」時,都明顯地逾越《國防法》第31條第4項的授權,也與同法第10、11條抵觸,僭越了原屬行政院制定國防政策之權。

(二)在規劃架構上,《四年期國防總檢討》缺乏清楚之國家安全政策的指導與備戰用兵的建議加以支撐:我國迄今仍無「國家安全戰略報告」,原因之一也在於前述的名實不符,國安會樂得以諮詢機構為名,隱身幕後,行政策之協調、整合乃至執行之實。2006年,我國國安會發佈首部《國家安全報告》(2008年再發佈修訂版),亦基於同等考量,寧用「報告」一詞,就是要避免「戰略」。2008年後,國安會全無公開文件明白揭櫫我國國家安全政策之大政方針,故《四年期國防總檢討》只能上承總統國家安全「理念」。「理念」只能猜臆,甚至須有中間第三人加以詮釋。首部《四年期國防總檢討》編撰過程,國安會派了個研究員到國防部去詮釋總統的國家安全理念,反生摩擦。同樣的,1999年立委草案所建議的由參謀總長提出「兵力整建建議書」之議迄今未採,相關備戰用兵之軍令部門之先導規劃文件依舊空中樓閣。因此在上無《國家安全戰略報告》、下缺《聯戰願景》的情況下,我國《四年期國防總檢討》顯然十分單薄,而且規劃時程不明,自然難以扮演像是美國《QDR》一般的先導性角色。

(三)在權責劃分上,《四年期國防總檢討》的功能是政策宣示大過於政策規劃:我國不若美國,常任文官(或職業軍官)的超穩定結構,使得政權輪替的人事變動幅度相當有限,比起美國國防部在政權輪替動輒十幾名政務官的更動,我國國防部至多只會有三位政務官的更動,實際上大部分時期,只有一名純文人副部長引進到國防部,加上帶進來的機要秘書,純文人政治任命(約聘)職通常不出四名,單靠這四名根本無力轉化總統國防政見為國防政策,而必須仰賴既有的部內資源。然而,《四年期國防總檢討》的權責並非依部內單位的功能而劃分,而純粹基於勞務的平均分配。《四年期國防總檢討》由國防部整合評估司(原為整合評估室,2012年改制為整合評估司)所承辦,根據《國防部處務規定》(內規,2012年制訂),整合評估司前兩項權責為「(一)為遠程戰略環境與軍事安全競爭策略評析及整合本部各單位政策規劃項目完成四年期國防總檢討。(二)國軍軍事能力、聯合戰力需求、軍事戰略、建軍指導、國防資源整合分配、國軍主要武器裝備選擇與國軍投資個案優先順序之整合評估及建議」,而戰略規劃司權責中「(一)國防願景勾勒及國防政策建議。......(三)國軍軍事戰略計畫作為。(四)國防報告書之編纂及發行。(五)國軍軍制、組織、兵力結構、總員額及人力編設之策訂。(六)本部與所屬組織業務權責劃分及任務職掌之核議。(七)國軍軍事投資之彙總、協調、審查及額度分配。......(十)戰略情報資料、國軍整體戰略環境、國防安全及區域安全之事務研析。(十一)國防軍事事務革新趨勢、未來戰爭型態趨勢、威脅及作戰概念之綜合研析。」可知:戰略規劃司主責在研析內外部國防安全情勢與未來戰爭型態,並作出對國軍兵力編制、組織與權責、軍事投資(含武器採購)之規劃,進而形成國防願景與國防政策之建議。易言之,如果《四年期國防總檢討》要是個先導性的規劃文件,它的承辦單位一定是戰略規劃司。在《四年期國防總檢討》的產出過程中,整合評估司的角色如同其名,非在規劃,而是「『評析及整合』本部各單位政策規劃項目」。實際上,《四年期國防總檢討》也是評析與整合而來,它的產出幾乎與《國防報告書》相同,也是彙整部內各單位意見後,再諮詢部外專家學者而成。

總而言之,我國《四年期國防總檢討》只能反映出總統的國防理念,而難以具有美國《QDR》一般之先導性國防規劃文件的角色,難能啟動、指導後續國防規劃、建案與預算的流程。《四年期國防總檢討》大部分的產出作業仍由部內軍職人員所包辦,國安會的文人團隊沒有清楚的整體國安政策可為指導,部內新進的極少數文人國防治理團隊也沒有足夠能量參與。

參、代結論:2017年《四年期國防總檢討》

2017年《四年期國防總檢討》可以比2009與2013年的《四年期國防總檢討》好。在不涉及重大變革(如修憲)的前提下,有以下四項務實可及的作法可以讓我國的2017年《四年期國防總檢討》具有更接近於美國《QDR》的角色與功能,更達成《國防法》第31條第4項的立法期待:

(一)更清楚的國防政見與當選後「國家安全戰略報告書」之發佈:馬總統在2007年競選時令人意外的單薄國防政見,造成日後《四年期國防總檢討》需要猜臆與詮釋總統理念乃意料中事。雖然國防議題向來不是我國總統選戰主軸,但候選人更為清楚的國防政見,有利於當選後成為日後欲以政策落實時之規劃依據。最起碼而言,可於現行《國家安全會議組織法》中修法加列國安會於新總統就職先於國防部《四年期國防總檢討》前提出「國家安全戰略報告」之義務。這些都可以讓國防規劃者更能清楚地掌握到新任總統及其國防治理團隊的思維。

(二)參謀總長提出類似美國《聯戰願景》,作為國防部兵力整建之軍事專業建議:1999年立委草案所建議的由參謀總長提出「兵力整建建議書」之議對於完備我國國防規劃體系與周全《四年期國防總檢討》之規劃面向而言,至關重要;無此,我國「打、裝、編、訓」的建軍理則即無「打」(打怎樣的戰爭)之穩健基礎。前參謀總長霍守業任職期間,曾一度對此有積極之規劃,但亦無疾而終,甚為可惜。法未授權,而部長由軍人(無論已退休離開軍隊多久)擔任,在部長個人主觀認知與部內家長制文化下,參謀總長的軍令職權都容易遭到軍人部長所壓縮,這是造成我國遲無類似美國《聯戰願景》文件的主因。

(三)《四年期國防總檢討》應移由戰略規劃司承辦:我國國防部的部辦室(2012年後業務由政務辦公室承接)功能遠遠弱於美國國防部的部長辦公室,無執行類似《QDR》規劃之能量。因此,我國《四年期國防總檢討》最理想的承辦單位仍為戰略規劃司,不僅該司職責與《四年期國防總檢討》的先導規劃角色相符,也較能讓《四年期國防總檢討》與「五年兵力整建計畫」、「十年建軍構想」等現有中長程規劃作業契合。

(四)引入部外能量:美國的「武裝部隊角色與任務檢討委員會」、「國防小組」或英國的《戰略國防總檢報告》都是值得學習的案例。引入部外(國會議員與專家學者)能量,可以彌補部內單一來源之評估與規劃所可能形成的盲點。我國無論是《國防報告書》或《四年期國防總檢討》基本上都是彙整重於規劃、穩健重於創新,難以期待發掘執政缺失或規劃不足之處,唯有引進部外能量,以批判之角度,於《四年期國防總檢討》之前先行提出針砭之計,為《四年期國防總檢討》之先導規劃打出可能的國防變革甚至創新之空間。

作者陳文政為淡江大學國際事務與戰略研究所 助理教授