- 點擊數:1006

- 發佈:2025-11-25

修法背景

自2023年12月24日男童「剴剴」遭虐死案發生以來,引發全國的驚愕、哀慟與義憤。國民無法相信,為何時至今日我國的社福體系仍會發生此等憾事,究竟是哪一環節出了差錯,才會釀成此等無法挽回的慘劇。究竟是既有社福法規在規範管制力道上有所不足,抑或是在實際執行層面有便宜行事與疏漏之處?這都是必須被廣泛討論與深究者。

然而,當時單單為釐清台北市與新北市社會局有無對此個案善盡訪視與督導之責,以及委託安排寄養之兒福聯盟是否妥適篩選保母等細節,已讓國人看盡雙北市社會局互踢皮球與推諉責任的醜態。時任國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹更至台北市議會現場督軍,禁止國民黨籍議員進入議場,導致技術性流會,讓市長蔣萬安無需針對此事向議會做專案報告。曾任兒福聯盟執行長並時任該聯盟董事的國民黨立委王育敏,於擔任立法院衛環委員會召委期間,更自行排案要求衛福部就剴剴案為專案報告,完全無視自身與此個案具嚴重利益衝突,而有球員兼裁判欲將此案強行護航之嫌。

剴剴案的發生,無疑與國民黨執政下之雙北市政府和與國民黨關係密切之兒福聯盟有著盤根錯節的關聯。即使如此,國民黨明顯為了避免人民對剴剴案的怒火延燒至國民黨身上,危及政黨支持度,遂積極的大事化小、小事化無、文過飾非,試圖掩蓋並切斷此案與國民黨間的所有關聯性,此期間種種的舉措均被人民一一看在眼裡。

2025年修法過程

出於對剴剴案的回應,以及增強對凌虐兒童此等惡行的刑事制裁力道,2024年7月31日遂修正增定刑法第286條第5項,遇有凌虐未滿7歲幼童之犯罪時,其犯行無論招致損害結果為何,刑責均得一律加重至二分之一。

隨著剴剴案已過近一年半的時間,且2024年業於刑法內加重對虐童行為之制裁,藍白兩黨卻突然於今年,挑在7月18日挾人數優勢強行通過坊間所稱「剴剴條款」之刑法修正案。此修正案分為二部分,其中就新增刑法第272條之1部分,已獲立院黨團協商共識,故朝野均無異議通過;惟針對刑法第286條之修訂,協商無共識,原應交付院會討論處理,藍白兩黨卻無視民進黨對於該條修正案文字所提出之諸多質疑,硬是強度關山,連同刑法第272條之1一併三讀通過。

民進黨立委針對新增刑法第272條之1均表示贊同,但對於藍白兩黨提出之刑法第286條修正案,因其文字過於低劣粗糙且欠缺討論而投下45票反對票,反對理由在於刑法第286條之具體文字容有斟酌之必要,不應如此草率過關。孰料,於三讀會後,藍白兩黨側翼網軍竟然大肆造謠操作,直斥民進黨針對刑法第286條修正案投下反對票,便是縱容輕放虐童加害人云云。

悲哀的是,藍白兩黨在拼命操作輿論欲抹黑民進黨之餘,卻不願多花心思看看自家總召黃國昌與傅崐萁究竟是寫出了何等支離破碎的立法修正文字,竟導致刑法第286條的「妨害幼童身心健全發育罪」發生有期徒刑最高刑期不增反大幅降低的荒謬情事。

刑法第286條新舊法結構解析

細觀刑法第286條「妨害幼童身心健全發育罪」之規範結構,其可分為二種基礎類型:(一)一般凌虐幼童之行為;(二)意圖營利而凌虐幼童之行為。第二種因為意圖營利,例如收受任何利益而虐童,其惡性更為重大,故刑責較第一種再為加重。

凌虐行為本身係傷害罪之特殊類型,若凌虐後果加劇,修正前之第286條於第3、4項就前揭二種凌虐態樣在發生重傷結果與死亡結果時又分別各自加重刑罰。除依犯行損害嚴重程度區分外,2024年7月31日出於對剴剴案之回應,增定第5項:「對於未滿七歲之人,犯前四項之罪者,依各該項之規定加重其刑至二分之一」,即另外再以「年齡」進行區分,也就是對未滿7歲者施虐,無論是何種凌虐樣態或何種損害程度,均一律加重刑責至二分之一。以下以表格加以呈現:

|

刑法第286條第1項:一般凌虐幼童 |

|||

|---|---|---|---|

|

年齡 |

損害程度 |

||

|

17歲至7歲 |

凌虐傷害 |

凌虐致重傷 |

凌虐致死 |

|

未滿7歲 |

凌虐傷害 |

凌虐致重傷 |

凌虐致死 |

|

刑法第286條第2項:意圖營利凌虐幼童 |

|||

|

年齡 |

損害程度 |

||

|

17歲至7歲 |

凌虐傷害 |

凌虐致重傷 |

凌虐致死 |

|

未滿7歲 |

凌虐傷害 |

凌虐致重傷 |

凌虐致死 |

由上面表格可知,刑法第286條共針對12種不同的凌虐幼童狀態,依情節輕重分別採取相異刑度之制裁,其規範結構本身可謂頗為複雜,惟此文字結構實屬典型之條文態樣,一般法律人對此規範體例皆甚為熟稔,問題對一般民眾來說就不是這麼的直觀且能一望即知。

黃國昌等人提出的刑法第286條修正文字一言以蔽之就是「網紅式立法」。為了要讓文字能夠直觀的看出他們有特別針對凌虐未滿7歲幼童致死的犯行追加了死刑的「政績」,方便他們進行輿論操作,遂將第286條由原先的5項一口氣膨脹成7項,文字雜沓繁瑣不論,更破壞既有的法條架構,甚至留有「輕放」虐童犯罪者的漏洞。

於此就先聚焦討論未滿7歲幼童凌虐致重傷與致死的狀況:依舊法的規定,一般虐童與意圖營利虐童就被害人為17歲以下者有原本的基礎刑度,而2024年增定的第5項規定,如果凌虐受害者是未滿7歲的幼童,無論是傷害、重傷或致死,刑度一律加重至二分之一。於計算後,一般凌虐未滿7歲幼童的刑度上升至--1. 致重傷者:5年1個月以上18年以下有期徒刑;2.致死者:無期徒刑或10年1個月以上有期徒刑。至於意圖營利而凌虐未滿7歲幼童,刑罰上升至--1. 致重傷者:無期徒刑或10年1個月以上有期徒刑;2.致死者:無期徒刑或12年1個月以上有期徒刑。

然而,新法文字卻出現重大缺失,舊法第5項針對凌虐未滿7歲幼童一律加重的規定遭移動至新法第3項,且文字由原本適用所有凌虐未滿7歲幼童的狀況(包含傷害、致重傷、致死),修改為:「對於未滿七歲之人,犯前『二』項之罪者,⋯⋯」也就是僅有凌虐未滿7歲幼童至傷害程度時,方有特殊加重規定可以拉高至法定刑的二分之一。至於新法第6項(一般虐童)刑度,致重傷為10年以上有期徒刑,致死為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑;新法第7項(意圖營利虐童)刑度,致重傷為無期徒刑或12年以上有期徒刑,致死為死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑。

乍看之下似乎難以區辨除多了死刑外,二者究竟有何差異,但產生重大缺失的關鍵有二:一、依刑法第33條第3款規定,普通有期徒刑之最高上限是「15年」,只有在另有加重規定時,才會例外由15年上升至「20年」;二、因為新法第3項不加重第6項、第7項,既無加重規定,導致有期徒刑上限只到15年。至於在舊法,因為凌虐未滿7歲幼童是透過第5項額外加重,所以有期徒刑最高可判至20年。最終導致新法在有期徒刑部分,無論是凌虐未滿7歲幼童致死或致重傷,最高刑度竟因為立法疏漏憑空消失「5年」。

|

刑法§ 286 I:一般凌虐未滿7歲幼童 |

||

|---|---|---|

|

致重傷 |

致死 |

|

|

舊法 |

5年1個月至18年有期徒刑 |

無期徒刑或10年1個月至20年有期徒刑 |

|

新法 |

10年至15年有期徒刑 |

死刑、無期徒刑或10年至15年有期徒刑 |

|

差異 |

有期徒刑最高刑度降低3年 |

增加死刑,有期徒刑最高刑度降低5年 |

|

刑法§ 286 II:意圖營利凌虐未滿7歲幼童 |

||

|

致重傷 |

致死 |

|

|

舊法 |

10年1個月至20年有期徒刑 |

無期徒刑或12年1個月至20年有期徒刑 |

|

新法 |

無期徒刑或12年至15年有期徒刑 |

死刑、無期徒刑或12年至15年有期徒刑 |

|

差異 |

增加無期徒刑,有期徒刑最高刑度降低5年 |

增加死刑,有期徒刑最高刑度降低5年 |

刑法第286條草率修法將衍生之實質危害

單純談論數字與文字變動,恐無法體會新法生成之危害有何等劇烈,以下將直接以實際的案例來說明與分析,究竟粗糙的立法品質會帶來多大的災難。

(一)虐童兇嫌有期徒刑刑度不增反減

以藍白兩黨不斷引為宣傳的剴剴案為例,該案身為共同正犯的劉姓保母妹妹劉若琳,經國民法官審判,判處有期徒刑18年。劉若琳於行為時(2023年)因尚未增定刑法第286條舊法第5項之加重規定,故單依最早版本之第286條第3項(一般虐童致死)僅能判處無期徒刑或最高15年有期徒刑。由判決書觀之,國民法官顯然認為劉若琳之犯行嚴重程度雖未達無期徒刑,惟顯高於15年有期徒刑,故經想像競合後,最後係以罪刑最重之刑法第302條之1第1項第4款併第2項之私行拘禁凌虐致死罪搭配兒少保障法第112條第1項加重至二分之一的規定,方能於有期徒刑最高至20年之範圍內,判處18年有期徒刑之刑責。

縱係援用2024年修正之刑法第286條,因第5項定有加重至二分之一之規定,故有期徒刑之最高刑度依然可達20年。即便案件是發生在此版本施行後(2024年8月),國民法官仍可用舊法第3項一般虐童致死結合第5項加重規定,使有期徒刑上限提升至20年,實際判處18年有期徒刑。

然而,假定剴剴案是發生在新法生效後,其結果恐會徹底顛覆世人想像。首先,因新法第6項增定死刑,依刑法35條第1項規定,有死刑的新法第6項必然成為「刑度最重之罪」,於想像競合時,將排除其他刑法罪名之適用(例如傷害致死或私行拘禁凌虐致死均無死刑)。再者,因新法第3項不適用新法第6項,導致新法第6項因無加重規定,能判處之有期徒刑最高只至15年。又因新法第6項係專門針對兒少為對象的立法(未滿7歲),故依兒少保障法第112條第1項但書:「但各該罪就被害人係兒童及少年已定有特別處罰規定者,從其規定」,即無法援用此規定加重刑度。

具體涵攝於劉若琳之案情,國民法官既認為其犯罪惡性未達無期徒刑,縱於新法第6項新增死刑,依舊無動用死刑之可能。但於論處有期徒刑刑度時,卻會因為新修正低劣的網紅立法,造成論處刑度必須強制適用新法第6項,且未經加重之有期徒刑最高上限只至15年,使得國民法官最多只能判15年,與現在實際判處的刑度相比,完全能說新法會直接替劉若琳此類虐童兇嫌減刑3年。

|

保母妹妹適用刑法§ 286 新舊法刑度差異 |

|||

|---|---|---|---|

|

原判決 |

舊法(2024年版) |

新法(2025年版) |

|

|

適用法條 |

刑法第302條之1第1項第4款+第2項+兒少保障法第112條第1項 |

刑法第286條第3項+第5項 |

刑法第286條第6項 |

|

法定刑度 |

10年1個月~20年 |

10年1個月~20年 |

10年~15年 |

|

得判處刑期 |

18年 |

18年 |

最高15年 |

(二)剴剴案兇嫌上訴二審恐直接獲刑期減輕

前段是假設剴剴案兇嫌之一若於不同時點犯案(2023年、2024年及2025年),於一審論處刑責時,將因黃國昌版本之新法結構粗糙,導致於適用新法時,有期徒刑能判處之刑度反較舊法為輕。

此段則欲著眼於當前更有可能發生之情形,即一旦保母妹妹劉若琳上訴二審,而檢察官未同時上訴時,原一審所判之18年有期徒刑,將受新法漏洞之影響,於二審必須依新法改判為15年以下有期徒刑。

剴剴案一審係於2025年5月13日宣判,其中主嫌保母劉彩萱判「無期徒刑」,共同正犯保母妹妹劉若琳判「18年有期徒刑」。本案二被告必然會上訴二審,且於保母妹妹劉若琳的狀況,將因新法施行,使情形變得更為特殊。一審判決書有提及,除國民法官最終是判劉若琳18年有期徒刑外,事實上檢察官的建議求刑也是18年。換言之,既已判處18年有期徒刑,則檢察官於本案之訴訟目的已達,有相當機率會發生僅劉若琳上訴,而檢察官未上訴之狀況。

倘僅劉若琳就其量刑部分上訴二審,首先依刑事訴訟法第370條第1項不利益變更禁止原則,僅被告上訴二審時,二審法官不得判處較一審為高之刑度。質言之,本件二審法官之量刑空間即受一審判決18年天花板之拘束,二審判決刑度至多維持18年或低於18年。

保母姊妹於一審共該當三個罪名:1. 刑法第286條凌虐幼童致死;2. 刑法第277條傷害致死併兒少保障法第112條加重;3. 刑法第302條之1拘禁他人凌虐致死併兒少保障法第112條加重。上述三罪名成立想像競合,法官須由三罪名中擇法定刑最重者判刑。此案之討論多半會省略傷害致死罪,蓋其有期徒刑乃7年以上,屬三罪中最低者(其餘二罪均係10年以上),並無納入量刑評斷之可能。一審判決時雖已增定刑法第286條第5項之加重事由(2024年版),惟依刑法第2條從舊從輕原則,既劉姓保母行為時無此加重規定,就凌虐幼童致死罪之部分則仍以2023年行為時之舊法論處,且因欠缺加重規定,其有期徒刑上限僅至15年,故無法判處18年有期徒刑。劉若琳最終係依刑法第302條之1併兒少保障法第112條加重而判處18年。

於新法生效後,辯方律師得以一審審判時適用之法條(刑法第286條)發生變動為由提起上訴,更因為刑法第286條第6項所定之10年以上有期徒刑之量刑上限確實降低5年,其上訴有理由,致使二審法官必須自為判決,不能依刑事訴訟法第368條逕行駁回。

依一般人民法感情或認為,二審法官可維持一審原判決,定18年有期徒刑即可。惟因新法之施行,將導致二審法官縱想維持原判18年,卻無法繼續適用刑法第302條之1,而被迫得依新法第286條第6項所定刑期,最高只能判至15年。不啻於保母妹妹一上訴二審,高機率能先減刑3年,意外獲得始料未及之減刑優惠。

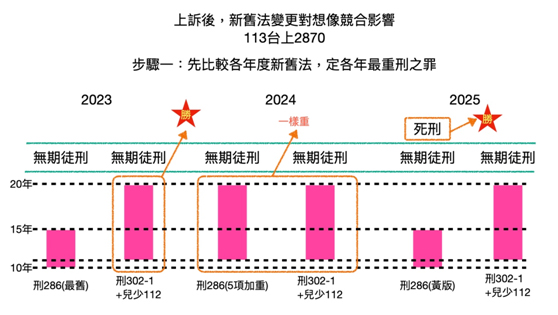

產生此怪誕現象之緣由,即在於本案尚處審判階段,所適用之法規頻繁發生變動,且最新之變動對被告更為有利,故依從舊從新原則必須適用新法。案件於上訴過程中發生法條變更,二審應適用何時點之規定,可參酌最高法院113年台上字第2870號刑事判決之見解:「然關於想像競合犯之新舊法比較孰於行為人有利,應先就新法之各罪,定一較重之條文,再就舊法之各罪,定一較重之條文,然後再就此較重之新舊法條比較其輕重,以為適用標準。」按此見解,應先就各修法時點之法規為想像競合,擇各時點最重之罪,後再以從舊從輕原則判斷應以何時點最輕之罪量刑。

鑑於刑法第286條於2024年與2025年均有修正,故應先以此三時點,即以行為時(2023年)、2024年與2025年三年度為界,分別判斷各年度最重之罪名為何,再以此做後續比較從輕從舊之依據。

於步驟一的圖可知,經比較各年度最重刑之罪的結果:1. 2023年版以刑法第302條之1併兒少保護法第112條最重,因其有期徒刑可判至20年,一審判決亦採之。2. 2024年版的刑法第286條與第302條之1刑度相同,均有加重規定使有期徒刑可判至20年,故法官擇一適用即可。3. 2025年版以新修正之刑法第286條最重,蓋依刑法第35條規定,死刑為最重之刑,其他罪名僅至無期徒刑,故第286條第6項新法刑責必然最重。

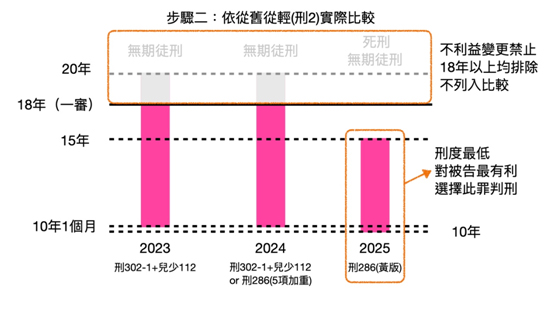

處理完想像競合後,進而依刑法第2條第1項「從舊從輕」原則判斷。簡言之,法院判刑原則上應適用被告犯罪行為時之法律(剴剴案是2023年),惟若後續因修法而發生對被告有利的更動時,則改用對被告較有利之條文論處。

參照步驟二的圖,於判定刑法第302條之1(2023)、刑法第286條或第302條之1(2024)與刑法第286條(2025)三個不同年代之條文,何者會對被告最為有利前,必須先納入刑事訴訟法中不利益變更禁止原則帶來之影響。如前所述,此於本案中會先形成18年之量刑硬天花板,二審法官之量刑空間即受此拘束,至多僅能維持18年或改判較18年為輕之刑。基於此排除效果,本次修法藍白立委一再宣傳之「死刑」,無論如何均無法於剴剴案中列入量刑選項。

既確定量刑天花板及各年份最重之罪名後,遂依從舊從輕原則挑選出對被告最有利之條文,以決定具體求刑時可判處之刑度範圍。至於何者刑度最低,最有利剴剴案兇嫌,無庸置疑是2025年通過的刑法第286條第6項,因此項欠缺法定加重事由,依刑法第33條第3款規定,其有期徒刑最高只能判處至15年,明顯是最有利被告之規定。

因此,依從舊從輕之要求,一審判決固以2023年行為時之規定判處18年有期徒刑,惟於二審判決時,將因2025年新修刑法第286條對被告最有利,排除刑法第302條之1的適用,使二審法官必須被迫使用新修刑法第286條在15年以下的範圍論處劉若琳刑責。

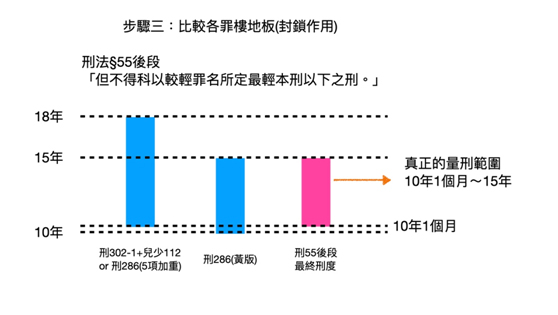

最後,參照步驟三的圖示,因刑法第55條尚有量刑之封鎖作用,較輕之罪的刑法第302條之1與舊法第286條因均有加重規定,其量刑底限皆較新法第286條高出一個月,故量刑之樓地板並非新法第286條之10年,而是舊法的10年1個月。總結來說,二審法官實際可量刑之範圍,與一審的「10年1個月至20年」相較,直接縮減成「10年1個月至15年」,劉若琳的二審刑度最高僅能判處15年有期徒刑。等同一旦劉若琳一造上訴,將實質產生減刑3年之效果,此影響不可不謂荒謬。

(三)割裂年齡規定致新法反無法適用於虐童案

傳統刑法於設計罪名之構成要件時,大抵先規範基礎類型之罪行,再針對特殊之犯罪情事,追加特別構成要件為加重或減輕。於此設計架構下,個別犯行縱使無法該當特別構成要件,仍會為基礎犯罪所囊括,即無論如何均能找出得適用於個案的處罰規定,避免發生刑事制裁真空的窘境。

以舊版刑法第286條(2024年版)為例,基礎犯罪行為係第1項,對未滿18歲者為凌虐行為,其後逐一於各項增列特別構成要件作為加重事由。第2項即係額外出於營利之目的為凌虐行為,因惡性更為重大,則刑期相應加重。第3項則係對應第1項之基礎行為,若因凌虐產生死亡或重傷害結果時,個別額外加重刑責;第4項則係對應第2項,亦係於死亡或重傷害結果發生時,加重刑責。於此罪名係含括所有對未滿18歲者之凌虐外,另增定之第5項則在年齡上更為細分,若是對未滿7歲者為前4項行為時,刑責再加重至二分之一。

若兇嫌誤會其虐待者已滿7歲,但實際上僅6歲,因犯意主客觀不合致,至多無法適用第5項之加重規定,卻不會妨害基礎構成要件(即1至4項)之成立,刑期固然較輕,然仍有此條適用之空間。此亦係犯罪行為態樣極度複雜化下,刑法體系所為之補漏措施。

惟2025年新修之刑法第286條,只為於刑責中添加死刑以滿足政治宣傳之目的,卻破壞前述傳統刑法規範結構,將舊法第3項、第4項粗暴地切分為新法第4項至第7項。其結果將導致一旦發生虐童案件,新法第286條恐因拙劣之立法技術,發生實質遭架空而全然無法適用之結果。

按刑法故意理論,必須主客觀意思合致,即行為人除客觀上該當構成要件外,在主觀上也必須認知其所為者係構成要件該當行為,一旦主客觀有不合致之處,則無法以故意論,僅屬過失行為。一般兇嫌對幼童為凌虐時,未必能充分掌握幼童之年齡,特別是介於6、7歲之間者,外貌上泰半無法分辨,極有可能發生兇嫌誤認幼童年齡之情事。

依新修刑法第286條第4至7項之規定,係以年齡為界區分兩大適用類組,即「未滿18歲至7歲以上」一組,「未滿7歲」一組,兩組之間在文義上並無法相互涵蓋,形成獨立且斷裂之構成要件。如此立法勢必導致虐童兇嫌於法庭上會抗辯其無法知悉被害幼童年齡(此類誤認年齡抗辯常見於與未成年性交案),一直誤以為幼童已滿7歲。若檢察官無法有效證明兇嫌主觀上已知悉幼童未滿7歲時,依罪疑唯輕原則即無法認定兇嫌有凌虐未滿7歲幼童之「故意」。相反之狀況亦可能發生在幼童已滿7歲卻因身形矮小瘦弱致兇嫌誤認為未滿7歲,如此照樣無法成立故意罪責。

既未成立故意,自僅能論以過失,惟新法並未存有處罰誤認年齡之過失規定(畢竟體例上本屬過失之加重結果犯),最終將導致兇嫌就凌虐幼童行為部分成立第1、2項之基礎犯行(且無法依第3項加重);惟其後致死或致死亡之結果,只能成立刑法第276條過失致死罪或刑法第284條後段過失致重傷罪,再配合兒少保障法第112條加重。最終量刑將產生凌虐行為與加重結果必須各自成立二罪名而想像競合之怪奇現象。惟依舊法規定並不會發生如此荒誕之情形,蓋兇嫌縱使誤認年齡,無法滿足所有主客觀要件,如幼童未滿7歲卻誤認已滿7歲時,至多係無法適用第5項之加重規定,仍會成立第3、4項之加重結果犯。

以一般凌虐未滿7歲幼童致死為例,行為人甲誤以為年僅6歲之幼童A已滿7歲,經反覆凌虐致A死亡。客觀上A雖未滿7歲,惟甲於主觀上認為其係凌虐7歲以上幼童致死,針對A的死亡結果並未存在主客觀一致之認知,故甲欠缺凌虐未滿7歲幼童致死之故意。若依舊法規定,甲仍可成立第3項一般凌虐未滿18歲幼童致死之罪名,至多無法依舊法第5項予以加重。惟依新法,甲既主觀上欠缺凌虐未滿7歲幼童致死之故意,自無法成立新法第6項;同時又因A客觀上未滿7歲,即使甲主觀上有凌虐未滿18歲至7歲以上幼童致死之故意,卻因客觀構成要件未實現,亦無法成立第4項之罪。唯一無疑問的是甲確有對A凌虐之行為,而該當新法第1項之構成要件,然亦因主客觀不合致無法以新法第3項加重;至於A之死亡結果則必須以刑法第276條之過失致死罪評價,另因過失致死罪非針對兒少之特別立法,故能以兒少保障法第112條加重。最終甲係以一行為同時觸犯凌虐幼童罪(新法第286條第1項)與過失致死罪(第276條)形成想像競合,而新法第1項為6個月以上5年以下有期徒刑,過失致死罪經加重後為3個月以上7年6個月以下有期徒刑,法院最終應於6個月至7年6個月之範圍內定甲之刑度。

由以上分析可知,加害人若單純僅為凌虐行為,針對6至7歲年齡模糊之幼童,其最終得判處之刑度最高竟只至7年6個月,遠較原預想之10年以上有期徒刑還低2年6個月。所幸凌虐行為往往伴隨著傷害與限制自由等犯行,仍有可能以傷害致死罪或私行拘禁致死罪等罪名相繩。然而,至此無疑宣告新修之刑法第286條有極高之機率遭架空,別說無法保護兒童,更為加害人大開量刑上之優惠。

新法第4至7項之立法目的顯係針對惡性重大之致死或致重傷結果特別加重處罰,惟其以年齡為界將第4、5項與第6、7項割裂規定,導致凌虐幼童致死或致重傷之基礎加重結果犯(未滿18歲一律涵蓋)消失,而必須個別視其年齡尋找該當之加重結果規定。此立法之拙劣於幼童年齡處於是否滿7歲之模糊地帶時,問題將更為突顯。終將會導致被告以無法辨識幼童年齡為由抗辯以規避刑責較重之第6、7項,使原先增定死刑入法試圖嚇阻或嚴懲兇嫌之意旨形同具文,反得另尋其他刑法罪名以補足產生制裁漏洞之加重結果部分。此外,於刑事政策上更可能使6至7歲之幼童陷入保護不足之險境,尤其是對於來自幼童監護人之同居人施虐更是難以防範,蓋其多半對幼童之狀況不甚瞭解,且有相當之誘因(如嫌吵或嫌煩)而對幼童凌虐,一旦憾事發生,卻又能藉規範疏漏來逃避較重之刑責。

結論

新法修正案三讀通過後,藍白兩黨從立委到側翼,無不以自己才是兒少權益捍衛者的嘴臉自居,彷彿一旦增列死刑入法後,幼童凌虐案件將從此煙消雲散。對著任何質疑其修法有所疏漏的反對意見,皆是無盡的謾罵與攻訐,完全不想費神細看自己擬定的法條文字究竟有多荒謬。

如前所述,民進黨立委反對貿然修正刑法第286條的原因,正因新法版本之文字極其粗糙與低劣,可謂是出於網紅心態欲製造聲量方誕出如此嚴重背離刑法體系架構的可怖產物。新法除條文文字冗雜繁複、結構顛倒錯亂外,如本文所分析至少已存有三項顯著缺失:一、有期徒刑之最高刑度竟反較舊法大幅降低3年至5年不等;二、剴剴案兇嫌若單獨上訴二審,將會荒謬地使加害人之一其刑責憑空消失3年,獲得減刑優惠大放送;三、年齡割裂的加重結果犯規定將導致新法第4至7項形同具文,更陷6、7歲之低齡兒童於欠缺保護之險境中。此等糟糕拙劣的法律修正案,難道不應該留在立法院多加討論並精進文字嗎?

立法程序之核心價值在於透過充分的討論與分析法條文字所產生的利弊得失,再經過集思廣益的討論與糾錯後,方有辦法推行足供全國遵循的法律規範。然而,如今藍白挾其立法院多數之地位,屢次於二讀會當下方以「最高機密版」草案直接逕付二讀,完全無法就條文文字之細節為討論,強行碾壓通過。此種荒腔走板的立法模式,於國會擴權五法已遭大法官宣告違憲,惟藍白立委對此仍視若無睹,變本加厲地於憲訴法修法惡意凍結憲法法庭的運作。

此次刑法虐童修正案亦是如此草率且粗糙的通過,只為滿足藍白立委作秀與宣傳政績之目的。惟此等立法品質勢必會對歷來穩定的刑事審判體系帶來巨大的衝擊,同時對兒少權益的保障更會帶來不增反減的損害。究竟此惡果終將如何善了,有待全體國民以更大的智慧面對。

作者 廖國翔 為律師/神戶大學法學博士