- 點擊數:26644

- 發佈:2010-08-25

在經濟全球化與後工業化的趨勢之下,帶來了許多生產型態上的轉變。資訊與通訊技術的革命性創新、運輸成本的大幅降低以及資金籌措的便利性提高等因素,方便企業資金能夠在世界各地迅速流動,企業得以評估分析最適投資地點,將設計、製造、銷售等各個生產階段分散在不同的國家,以期獲得最大利潤與最大生產效率。此種生產過程可以被切割及零細化的特性,首先衝擊到原先屬於在地勞工的就業機會,因為他們無法隨著資金任意移動,失業率進而大幅增加。加上過去二十年來工業國家為了提升國際競爭力吸引外資,不斷地放寬、調整勞動條件,試圖以勞動市場彈性化吸引資金,因此勞動市場無法再如同過去一般給予勞工優厚的保障。另一方面,自90年代初期開始,以歐盟國家為例,雇主要求將談判層級降至企業層次,讓企業與其勞工自行協商,以因應各個產業不同的勞動條件要求。這些變化皆無可避免地進一步削減了勞工與資本談判的力量。

此外,產業結構轉型對於勞動市場彈性化也有推波助瀾的效果。過去傳統以製造業為主的生產方式,提供勞工一個全職且具有相當保障的就業安全。然而隨著企業外移、製造業逐漸萎縮,勞動人力逐漸轉向服務業,這從服務業佔各國生產比例逐年升高中可證明之,服務業大量釋出的就業機會的確吸引了一、二級產業勞動人口的加入。此轉變意味著後工業社會的來臨與一種新工作型態的逐漸浮現,譬如:非典型雇用、部分工時,此勞動人口的特徵乃彈性的工作時間、彈性的工資(不確定的所得)、不定期契約等,且往往缺乏足夠的勞動保障,例如退休金、醫療與就業保險。彈性化的勞動市場似乎逐漸成為趨勢,而國家在解除管制之後面對「彈性化」所帶來可能的工作貧窮社會問題,更需要適當的社會政策加以保障。

綜言之,在經濟全球化與後工業主義的衝擊下,生產方式由傳統的福特主義逐漸轉向強調專業彈性化的後福特主義,勞動市場的彈性化被認為是各國因應經濟結構轉型過程中必要的措施,這裡的彈性化包括了數量上、功能上、時間上以及薪資上的彈性化。強調人力資源管理(Human Resource Management, HRM)的學者與新自由主義者辯稱,透過這些彈性化的措施,企業得以快速調整員工數量、工作時間、工作內容以及工作組織,以因應全球市場上的產品週期的縮短、消費市場日漸多元化與個人化的需求以及景氣的榮枯變動。因應這些變化,傳統以全職勞動者為主軸的勞動市場,乃逐漸轉向為多元化的聘僱模式,這也就是最近經常討論的「非典型就業」模式。在這個新的模式下,許多為因應勞動市場彈性化的僱用方式應運而生,這包括了:部分工時工作者、短期聘僱工、外包工、定期契約工以及派遣勞動等不同方式。在全職/核心勞動者來說,雇主對受雇者有著較為完全承諾的基礎,這些對員工的承諾包括:

- 1. 透過確定的勞動契約承諾勞工清楚的權利

- 2. 標準化的工作報酬

- 3. 有在職訓練與教育的機會

- 4. 可以預測的職業生涯模式

- 5. 社會福利給付

雇主無論是基於人力調度的彈性、勞動成本的控制或工作組織重整的需要,非典型雇用型態被認為是企業為了提高在全球化經濟下競爭力的一個重要回應策略,這類勞工在勞動市場中的比例因而逐漸升高。不過,非典型就業勞工的增加,也產生了許多負面結果,其中引起許多討論的是社會不平等程度與所得差距的擴大。相較而言,所謂「非典型就業」的特徵包括:工作時間每週低於35~40小時,且較為彈性化;工作穩定性低,重任務導向;工作地點常在公司以外;工作報酬與一般報酬比較而言偏低。其類型主要分為:A.部分工時;B.派遣與臨時工作;C.自願工作者與D.電傳工作等四類。

非典型就業之所以形成目前許多社會政策學者關心的主要議題,其原因在於這類工作在整體就業市場中所佔的比率節節高升,並且這類工作與貧窮之間有著密切的關係。由於上述技術、資金以及國際貿易開放程度擴大等因素,資本家得以尋求生產鏈的有效切割,進行全球運籌,將技術層次低但勞力成本高者盡量外移至這部分成本最低地區。而即使產業留在國內,則或者必須採取自動化方式以節省單位勞動成本,或者進行產品的在地升級。無論採取何種策略,其結果都將造成對於國內勞動力(特別是低技術勞動力)需求的下降。即使需要,也將集中於高級勞動力的部分,如生產者服務業、電子通訊產業及熟練技術工。至於從原先勞力密集的製造業所退下來的勞動力,只能投身於工作時間彈性化,也沒有福利保障的的低薪服務業部門中,這解釋了上述不穩定就業型態在勞動力市場中比例日益升高的原因。而由於在此一部門工作的生產力及薪資水準都較低,受經濟景氣循環的衝擊較大,掉進貧窮陷阱的可能性也較大,學者甚至以工作貧窮(working poor)來形容他們的困境。

在全球化經濟分工下,能夠在先進工業化國家中繼續維持全職工作的部分只剩下在勞動市場中屬於核心部分者,而這部分通常是技術取向的製造業與附加價值很高的生產者服務業部分。這部分勞工的單位生產力與創造利潤的能力最強,但是所需要的勞動力卻相當少。另一個部分則是所謂的低薪勞動力市場。在這個部門中的勞工,其薪資水準,勞動條件與企業福利都是較為不利的。但是,弔詭地,卻是最能創造就業機會的部門,前提是對於雇主的聘僱成本能夠降低,而這部分通常是與政府在勞動市場與社會政策的管制有關。由於歐陸的工會一般是由核心部門的勞工所控制,他們為了避免鬆綁勞動市場與社會政策將會產生向下沈淪的效果,最終危及他們的利益,因而盡全力反對任何解除管制的作法。高標準的勞動保護管制雖然保障了他們的利益,卻使得低薪服務業部門無法充分發展,阻礙了失業勞工重返就業市場的機會。我們因而在許多歐陸國家看到一種沒有創造就業機會的成長的困境。Esping-Andersen(1996) 就以圈內與圈外人的對立與無工作的福利‘welfare without work'來形容歐陸體系所面臨的難題。但是,由於能夠擔任全時工作者的勞工越來越少,工會事實上也面臨了大量會員流失的問題。

簡言之,在一個全球化的經濟體系之下,我們的勞動與社會政策難題在於我們如何面對一個由全球化與後工業化所切割的雙元勞動市場:一方面是一個擁有高級技術勞動力以及高國際競爭力的製造業與生產者服務業;另一方面則是一個以低技術勞動力為主且工作條件不穩定的低薪服務業。在這兩者間有沒有可能達到一個同時兼顧經濟效率與社會正義的經濟與社會政策?我認為,問題的根本關鍵在於如何將低薪勞動者整合到勞動市場,如何建立一個與低薪勞動者之間一個新的社會契約關係。這個新社會契約的建立並不容易,原因是它可能損害了技術勞工與專業人員在現有制度保障下的利益。這些利益包括薪資上漲幅度的降低、各類社會安全給付條件的縮減、勞動保護標準的降低。底下我將指出,問題的關鍵在於提供一個(社會)安全的環境,在這個前提下,彈性化才能運作下去。

貳.韓國經驗的分析

韓國在1997金融風暴進行勞動市場的解除管制,後除放寬資遣規定外,派遣勞動法制化亦有助於勞動市場彈性化。雖然韓國定期契約工占總就業人口比例已高達50%,是所有OECD國家最高者,但由於經濟危機所帶來的不確定感,使得企業對於人力運用彈性的需求持續增加,因此,韓國政府遂於1998年7月通過勞動派遣法,允許派遣公司可以提供企業為期二年的派遣勞工。另一方面,為了保障派遣勞工安全,該法禁止營造業、遠洋漁業及具有高度危險性之所有職業使用派遣勞工。此外,為避免派遣勞工排擠正式員工的就業機會,該法要求雇主在使用派遣勞工之前必須諮詢工會或勞工代表的意見,而在未取得工會或勞工代表同意的情況下,企業在解僱員工之後二年內不得使用派遣勞工。

在勞動市場彈性化政策的實施之後,另一個結果是在勞動市場中非正規就業比例的上升。2001年韓國非正規就業比例已經高達7.36百萬人,佔總勞動力的55.7%,到2008年則上升至8.58百萬人,儘管佔總勞動力的比例已經下降至53.6%。非正規就業者的勞動條件相當不利,除了沒有代表其利益的工會外,也沒有其他社會保險給付(如退休給付、獎金與有薪假)。2008年的統計顯示,非正規就業者的薪資只有正式員工的一半(換算約合$1100美金)。進一步分析非正規就業者的組成,97%是約聘僱人員(長期或短期契約)以及季節性工作者,非正規就業者大部分屬於女性,低技術或教育程度偏低者。

勞動市場彈性化所造成的雙元化也可以在社會保險體系中顯現出來。在國民年金、健康保險以及就業保險等三項主要的社會保險項目中,正規工作者的參保比例都高達98%,即使是就業保險也有將近八成。反觀非正規就業者的參保比例則大約僅止於33%左右,明顯偏低。韓國學者Moon認為無法繳納保費的人口群可能屬於邊緣勞動者,也就是從事部分工時、臨時工和容易失業的勞動者。這些邊緣勞動者可能會低報所得或甚至就是不報了。因此很多邊緣勞動者和自營業者就會被歸納於免繳保費或是被排除於體系之外的人口群。

參.台灣問題的分析

台灣勞動市場中部分工時的比例大幅上升。就雇主而言,考慮增加部分工時勞工的原因分別是人員調度有彈性以及勞動成本較低。根據行政院勞委會所辦理之部分工時勞工綜合調查計劃,顯現部分工時勞工,九十年二月份平均每週上班為二十一點八小時1,而雇主則可為因應臨時業務需要時,僱用部分時間工作者,這也就是有高達百分之四十二點九的雇主僱用部分工作者的一大因素2。其次是成本較低,雇主僱用部分工作者較全職工作者無論在薪資或是福利所須成本較低。就薪資而言,雇主回答僱用部分工作者有百分之三十點二是因為可以減少工資負擔3;就福利政策而言,事業單位提供部分工時工作者福利最多為勞保團保占百分之六十一點三三、其次為全民健保占百分之五十八點七十五、工作年終獎金占百分之五十七點一三,其餘各項福利如休假制度、事病喪假、婚喪生育補助、勞工福利金、退休金制度、資遣費等未達五成4。

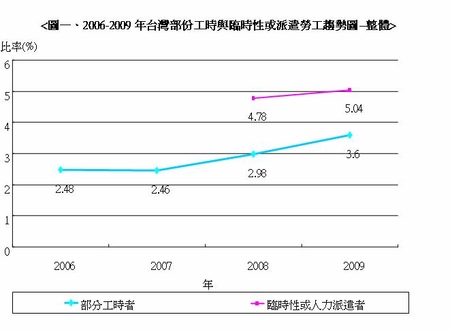

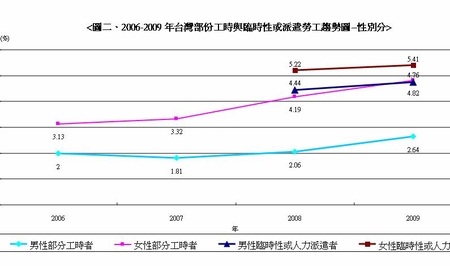

在台灣,2007年之後,非典型工作(如部份工時和派遣勞動)呈現了增加的現象(圖一),其次,受薪階級去制度化現象並非平均分配地在每一個社會類別之中,特別是性別和年齡的差異上尤為明顯。從圖二我們可以發現女性從事部分工時的比例遠高於男性,女性從事非典型工作的人數也呈現增加的狀態5,這個高峰期是在2009年左右,也就是在2008年金融危機之後所帶來的影響。一般而言,在後工業社會中所創造的就業機會多屬於低薪/低生產力的不穩定就業機會,也就是被認為女性主要從事的工作。另一方面,由於女性依然被認為必須承擔生育、養育以及家庭照顧的家務工作,因此,女性可能因為家庭勞務工作而必須中斷工作生涯,從而導致年金繳費的中斷,或是必須轉換到另外一個年金體系(如台灣的勞工保險與國民年金之間的轉換)。對於女性而言,其老年經濟安全的保障即相對較為不足。若要增加女性就業率,並減緩女性落入非典型勞動的邊緣工作者,除了可透過移除以年資為基礎的薪資體系,以創造較好的工作機會給女性,避免女性因家庭因素而須暫時中斷就業,對其薪資所帶來的負面影響。

另就年齡結構分析,台灣青年就業者(15-24歲)較壯年勞工(25-54歲)更易從事非典型工作,青年部分工時工作者從2006年的5.68%一路攀升到2009年17.28%,遠高於壯年人口群的1.87%和2.22%;屬於臨時性和人力派遣勞工,青年勞工在其間的比例從2008年的14.68%上升至2009年17.20%,仍比壯年工作者的3.86%和3.9%高出甚多。因此,對青年者而言,它們在經濟危機時,往往較壯年人口群容易遭受失業或處於不穩定就業的狀態,特別是在企業凍結人事僱用時,青年人口群不僅不易進入勞動市場,那些已進入勞動市場之青年勞工,也比資深勞工更可能遭受被解僱的風險,而從事非典型工作,亦代表無法獲得如全職勞工般的就業保障,這些現象甚至存在於經濟復甦時。造成青年處於易受創風險中的原因在於渠等較缺乏技術、工作經驗、尋找工作的能力和經濟資源等。青年的失業和非典型工作問題,不僅直接影響經濟成本,亦會形成嚴重的社會排除現象,長期失業更對勞工的生活和所得造成另一種變相的懲罰。因此,政府需確保青年勞工為部分政策的標的人口群,如補助和訓練方案、工作協助方案等,並增加教育體系和企業間的連結,以減緩青年受到經濟危機衝擊的影響,且減緩教育體系和勞動市場需求間的技術落差問題,更重要的是,避免青年群族落入長期失業的危機,以致於影響他們未來的職業和所得,甚至形成社會排除。

因此,台灣政府的勞動市場政策,除介入全職勞工的就業保障外,應再思考標的人口群的就業問題,特別是較易受創的人口群,如青年和女性勞工,以避免因長期失業和非典型勞動所帶來更嚴重的社會排除問題。此次金融危機,台灣政府雖提出透過讓青年失業者回校再充電、校園研究計畫和擴大產業實習等,但仍缺乏讓年輕人從學校到工作階段的轉銜機制,學校和企業需求間的技術落差,不斷重回校園的過程,不僅無法解決兩者之間轉銜的問題,更可能將導致更沉重的社會成本。而短期和低薪的實習過程,不僅無法讓青年獲得足夠的經濟安全,亦無法培養足夠的人力資本和工作經歷,其次,高等教育的氾濫,更讓青年勞工處於低薪的勞動階級。此外,企業往往在實習期滿後,優先解僱該等人,使得青年勞工又落入另一個失業的循環。誠如Esping-Anderson所言,許多歐盟國家的應屆畢業生,已面臨了延長失業時間的問題。青少年失業時間越長,其因工作經驗所獲得的技術累積將無法獲得實現,這亦變相地懲罰青少年的人力資本。同時,對新技術的創新與依賴,對技術供給者亦產生另一層次的不平等,美國在1970年代之後因對高技術的強烈需求,提供高額的獎金以吸引高技術者的投入。然而,歐洲國家卻因高教育者供過於求,使得高技術者無法進入薪資的金字塔頂端,但仍不難發現,歐洲國家青年工作者仍佔了低薪工作族群的大多數,且低技術和青年男性工作者的薪資條件,更有越趨惡化的現象。

肆.對策

台灣勞動市場規範在就業保護規範(彈性)與勞動市場政策支出(安全)方面,呈現了低度積極勞動市場政策支出與流動不足的不安全現象;同時就業保護規範呈現限制流動差異化的方式,對不同工作者的限制流動程度有所不同,因而在彈性方面造成限制束縛。整體而言,台灣勞動市場呈現出特殊的雙重束縛關係,同時對雇主與工作者之需求形成限制束縛,卻是有所差異。對於失業者進行尋職時造成限制束縛程度,比對雇主進行解雇工作者時造成的限制束縛強,因而形成一種不平等的雙重束縛發展情形。換句話說,台灣勞動市場目前呈現雙重不安全,一方面勞動市場彈性化不足以創造大量的就業機會,讓勞動者對於離開勞動市場有著不安全感,一旦被勞動市場排除可能必須花相對較長的時間回到勞動市場,特別是中高齡失業勞工,往往失業之後即無法回到勞動市場之中。另一方面,社會安全體系的保障不足所帶來的不安全感。目前台灣社會安全體系無法提供足夠的保障,一旦被勞動市場排除之後,如失業,而無法獲得足夠的社會安全給付,因此失業之後可能面對的是生計上的不安全感。

如何藉由勞動市場彈性化創造就業機會,並且提供足夠的社會安全體系提供安全感,將是解決此一問題的核心。我們所針對的議題並非僅是在解決不平等,同時也應該透過不同的政策方式解決所得惡化及其伴隨而來的勞工不安全感問題,包括透過企業治理革新、人力資源管理彈性化和創造服務業就業機會的方式,大量的提供就業機會,讓個人能夠免於失業的不確定感與不安全;同時透過社會安全的建制解決勞動彈性化所帶來的不穩定、和不確定感。

透過勞動彈性化創造就業機會,同時能夠制度化社會安全體系,強化國家制度對個人不安全感、不確定感的治理。因此,在研究問題和範疇上即會著重於勞動彈性化的企業治理模式,如何促進企業治理模式的改革、透過勞動彈性化政策,以不同的方式,如工時分享,大量的創造就業機會。同時為了解決伴隨彈性化而來的不穩定、不確定和不安全感。我認為,問題核心不單只是勞動彈性化或是社會安全體系的制度化而已,而是如何透過治理體制的改變連結勞動體制和社會安全體系,而非一昧的由上而下的進行法律對企業治理模式的規範,或是單純考慮社會安全體系的改革。研究核心應該在於如何透過國家治理模式連結勞動彈性安全化政策。

我建議應從對台灣目前勞動體制與社會安全體系作一通盤性的檢視與評估分析。目前有關彈性安全政策的分析,在國內依然屬於少數,多數文獻也多以勞動彈性化為主,忽略社會安全體系扮演的角色。其次是國家治理體制經驗分析與評估,特別是如何透過國家治理的方式達成勞動彈性安全化政策的制度化。我們應該特別側重國家治理模式對勞動體制與社會安全體系整合的能力。這方面我建議可以參考荷蘭或是其它歐陸國家的模式,跳脫以往英美競爭式國家以市場為主要治理機制的經驗。從組合主義的思考方式,重新思考國家作為一個積極行動者,協調勞動體制與社會安全體系的角色。目前彈性安全化政策主要是以荷蘭與丹麥為最具有代表性。且荷蘭在近來所創造的就業奇蹟,一直是德國或是其它歐陸國家稱羨以及模仿的對象。他們稱此種工時分享,且同時具有穩定工作與社會安全體系保障的方式為彈性安全化(flexicurity)模式。其中,最重要的是不論是丹麥或是荷蘭都能夠藉由不同的治理模式,荷蘭度過此一危機的方法即是將傳統國家層次的組合主義模式,轉變成為權力下放至產業層級的競爭式組合主義(competitive corporatism)治理模式。換句話說,荷蘭能透過治理模式的改變同時連結勞動體制與社會安全體系,協調企業-工會治理模式的改變,以及社會安全體系的現代化,同時創造就業機會以及保障其不安全感。

五.「基本所得方案」:一個大膽的提案與代結論

相較於上述「彈性安全」模式,筆者想在此邀請讀者們考慮一個解決非典型就業更為激進的方案,這個方案被稱為是「基本所得方案」。失業的原因簡單可歸因為二:或者是勞動力需求太少,或是勞動力供給過多。在前述經濟全球化與後工業化時代,由於生產力大幅提高,勞動力剩餘變成一個棘手的問題。充分就業被認為帶來的傷害可能較益處多:不管是勞工成本的降低或是更多就業機會的創造,其結果都會反應在勞工的薪資上。我們可能必須考慮,現在「充分就業」是否是一個迷思。而不論是強調降低勞動成本的「右翼自由主義」的供給取向,或是增加實質薪資所得之「左翼凱因斯主義」需求取向,兩者的目標皆為達成充分就業的目標。然而自1970年代起,先進資本主義國家的經驗顯示,著重創造就業與重分配的凱因斯政策逐漸面臨失靈危機。馬克斯主義者Offe因而認為,在經濟全球化與後工業主義的條件下,選擇充分就業是否已是一個成本過高的政策目標。因為傾全國之力追求充分就業,必將面臨下述問題:(1)在經濟開放的全球化下,奠基需求面向之勞動市場成長策略的不可行;(2)嶄新自由主義的供給策略,同樣也可能帶來許多負面結果,例如新貧問題;(3)負面供給策略的提出(排除某些人進入勞動市場,例如婦女、外勞、青少年),基於平等的民主價值也不可行。

他建議解決上述勞動力供給過剩問題,一個可能(但相當昂貴)的方案是所謂的「公民基本所得方案」。根據這個方案,每位公民一生下來皆享有「休假帳戶(sabbatical account)」的經濟公民資格權利。每個公民在每個個人帳戶中可以擁有五到十年自由使用的基本所得(比社會救助給付略高一些),以供個人於成年早期或退休後所使用,但領取前提是必須接受職業訓練與三年實際工作經驗。財務則來自一般的稅收,以助每個公民在領取期間適當生活水平的確保。對於個人暫時性地退出正式勞動市場的補償並非在於使其勞動完全脫離經濟,而是鼓勵其將勞動力置於其他用途,例如從事其他有益社會公益的活動但無酬的工作。「公民基本所得方案」的假定是結構性失業將是未來勞動力市場無法避免的問題;同時,非典型勞動也將是勞動力市場勢必會存在的一個類型。回應這些問題不能訴諸傳統的失業給付(或失業津貼),而應該以具有普遍經濟公民權的「基本所得方案」支應。工作的內容必須是對於提升「社會與文化」等公益有所幫助的活動,例如:育嬰與親職假、災區重建、社區總體營造、非營利組織參與與培力、海外發展援助、在職進修(充電加值)、或到安養院進行社會服務等。具體內容可已經過公民共識會議形成。更重要的是,這個方案不僅對於低所得者有所幫助,解決了「工作貧窮」的問題,中產階級也從這方案獲益。因為,在其長達三十或四十年年的工作期間,可以允許在生命歷程中一段期間領取由國家支助的「公益休假」,進行社會公益活動。這個暫時性的退出正式勞動市場可以解決一部份失業問題,同時對於個人的成長有所助益,總體社會的文化與創意更能獲得長足發展。企業也將因為員工的身心獲得暫時抒解而獲益。在這個方案中,國家的角色是全體社會「公益時間」的協調者。這個方案所需的經費必然相當高昂,同時必須要加稅因應,但卻是一個值得思考的方向。

作者呂建德為中正大學社會福利學系副教授、陳盈方為中正大學社會福利研究所博士生