- 點擊數:13526

- 發佈:2016-07-11

習近平於2012年十八大接任總書記時,他承繼的是歷經2008年全球金融海嘯後,以四兆人民幣政策打強心針刺激的中國經濟,儘管外在經濟表現看似光鮮亮麗,但內在則虛腫且極不平衡。產能過剩、債台高築、國進民退等問題,嚴重制約經濟成長與轉型。而二位數成長不再,顯示在國際舞台上,中國經濟也難以如昔日般一枝獨秀。

北京當然不能無視於這些風險。上任後主導經濟大權的習近平,提出了諸如「新常態」與「供給側改革」的指導方針,意在避免大規模政策刺激,削減過剩產能,凸顯改革的決心。與此同時,改革的各項規劃陸續推出,但對於其中真正困難且涉及許多既得利益的領域,進展卻極為遲緩,讓外界質疑中國政府對於改革的意願與能力。

從2015年下半年起在金融市場發生的一連串事件,如股市暴跌與人民幣匯率突然大幅貶值,及金融監管當局的危機處理不當,不僅讓習近平領導經濟工作的威信受損,也讓外界對中國的經濟狀況及改革的能力打了大大的問號。進入2016年,對於中國經濟表現的擔憂,讓外匯存底不斷流失、人民幣走貶等問題仍然繼續存在,對內不僅堆高了經濟改革的難度,連帶也對全球各地的金融市場產生負面的外溢效應。

雖然如此,中國政府各層級領導人與官員不斷呼籲,中國經濟的基本態勢良好,改革仍持續進行中,對於中國經濟的走勢應有信心與戰略定力。北京清華大學經濟學教授,同時也是人民銀行貨幣政策委員會委員的李稻葵認為,這些金融動盪只是短期的調整現象,仍不足為懼,但他也同意,中國經濟已進入到一個相當棘手的階段。

以中國規模如此之大,但改革開放初期各種經濟發展條件相對落後,所訴諸的途徑,其實是以「扭曲」(bending)的方式在發展。例如在開放初期,中國內部整合的程度,比不上與國際整合的程度,因此透過大量出口、對產業補貼、犧牲消費來帶動經濟成長。如此長期扭曲,如不改變,經濟體也可能無法承受壓力而摧折、斷裂。

從經濟結構面來看,中國現行以投資(製造業、房地產)、外需作為經濟成長動能的模式,顯然已經無以為繼,特別是一直存在金融隱憂,包括低效率的國有企業所衍生的潛藏債務,以及地方政府的債臺高築。很多人已經在預測,「地方融資平台」很有可能會演變成經濟大災難。

當建黨起家的意識形態不再具有說服力,中國共產黨顯然必須尋求新的替代,除了訴諸民族主義與孔老夫子的儒家思想之外,藉由經濟績效來提高人民的物質生活滿足水準,並取得政權正當性的作法,是否將因經濟成長受挫,而面臨全面性的統治危機?或者引發更進一步的集權,且對內對外都採行更為強烈的民族主義治理手法?這些大問題,對許許多多的中國觀察家們來說,恐怕更感興趣。

中國的經濟成長率已經明顯趨緩,但短期內是否會「硬著陸」、改革政策會不會走回頭路,未來十年中國經濟將何去何從?一旦發生,全球是否準備好因應此一衝擊?

本文的經濟論述結構大致採取經濟、產業、金融與貨幣這四個面向,由內而外,分別觀察中國經濟結構面臨的難題,及其對於中共在政治上所造成的效應。

最後,台灣與中國的經貿關係亦極為密切,從進出口來看,中國都是台灣的第一大貿易夥伴。但隨著中國經濟內部需求增加與對外出口成長趨緩,已經開始拖累全球經濟成長力道,自然也台灣在內,外加「紅色供應鏈」興起,這些結構性因素結合,對兩岸經貿的影響,究竟是巨大的衝擊,或者只會有漣漪效應,也都值得後續觀察。

一、GDP:「中高度」成長的新常態

對中國經濟狀況的判斷,可先從對總體經濟數據的鳥瞰來切入。從官方數據看來,經濟放緩已是普遍看法,問題在於程度如何。2015年全年的GDP成長率只有6.9%,創下1990年以來的新低(見圖1)。中國從2005年以來的「保八」社會安全目標,2012年初由總理溫家寶正式宣布放棄,並改以7.5%為目標;到了2016年開始的十三五規劃,再降至6.5%。以往動輒兩位數字的成長率年代,應該很難重現。

圖1:中國經濟成長率

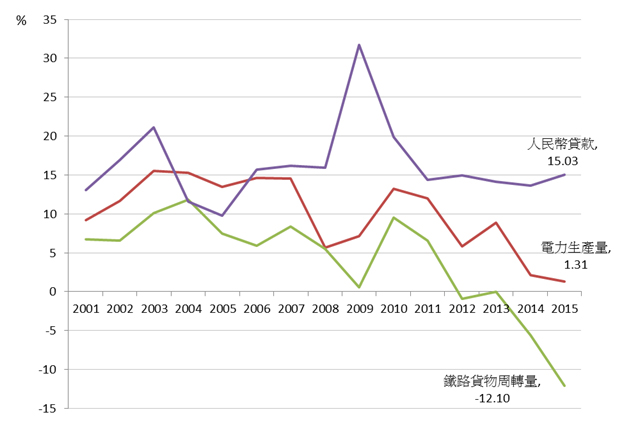

官方經濟數據準確度常受到外界質疑,除了統計數字時有隱匿、審查,[1]最明顯的例證,即是地方GDP數值的加總、與各省市GDP成長率,與全國性統計出入甚大;地方官員也承認GDP數字灌水;[2]不同來源的統計數字也常自相矛盾。根據維基解密,中國總理李克強自己都不信任官方的GDP統計,他曾推薦以用電量、鐵路貨運量,及銀行貸款三項作為替代指標,這些被外界通稱或揉合成所謂的「克強指數」。若以這些統計觀察,中國經濟放緩的程度比官方數字所顯示的要嚴重許多(見圖2)。[3]官方對此的說法是,這些指標是以偏概全,沒有算進服務業對於經濟的貢獻。但無論如何,製造業的嚴重衰退,是不爭的事實。[4]

圖2:GDP替代指標成長率

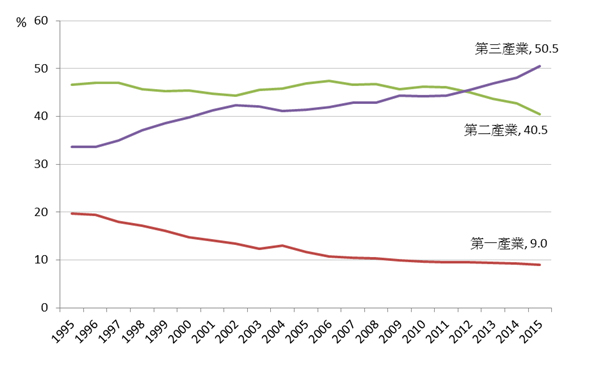

中國官方將經濟結構的轉變,即「調結構」,列為是年度經濟工作最重要的任務之一。從GDP的組成結構,我們也可看出些許端倪。從生產面的數據進一步剖析,經濟的走弱,主要是以製造業為主的工業(二級產業或第二產業)的衰退所致,其產值佔GDP比重也逐漸下降;相對而言,服務業(三級產業)仍持續成長,其產值佔GDP比重不斷攀升,已超過50%(見圖3)。這種產業發展榮枯的分歧,從產業的景氣調查,如官方(以大企業為主)與財經網的採購經理人指數(PMI)也可以得到印證:製造業PMI自2015年以來長期低於榮枯線,意即處於萎縮;而服務業仍能保持成長。[5]這被官方列為是「產業結構優化」的好現象,[6]但這也再次證明,在不追求政策強力刺激的前提下,服務業的成長無法彌補製造業嚴重且漫長的衰退,短期之內GDP成長率勢必無法提高。

圖3:各級產業產值占GDP比重

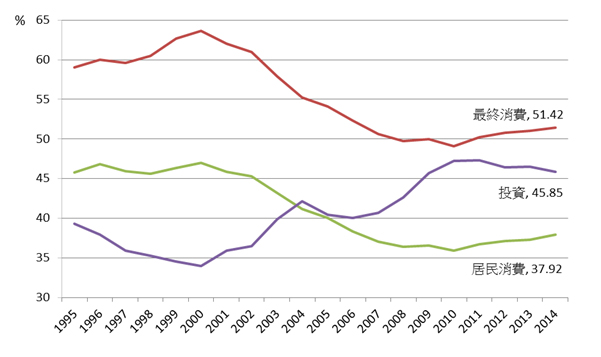

從需求面來看,對於以投資為主的GDP成長,轉向以消費帶動的成長,仍有極大的進步空間。官方數據顯示(見圖4),「最終消費」佔GDP的比重近年來有提升,且超過5成,但這其中包含了民間消費(即「居民消費」)與政府消費,前者才算是國民所得統計下的消費支出。由投資與居民消費的對比觀之,需求結構的轉型仍在路上。

圖4:消費與投資佔GDP的比重

二、“馴悍記”:當「調結構」遇到「穩增長」

對於近期中國經濟的趨緩,官方在2014年提出「新常態」一詞來總括,除了承認中國經濟受到國際經濟環境的影響之外,強調不能再像2008年全球金融危機以來,靠政策強力刺激來提振GDP成長的做法,而是要尋求結構轉型(調結構),改變經濟體質。在這個過程中,新舊經濟模式無法順利銜接而造成的成長率下降,就成為自然的現象。

在2015年,經濟走勢仍不見好轉,對全球經濟也造成衝擊。中國的過剩產能與需求結構調整,使得貿易夥伴的出口受到嚴重打擊;出口大宗原物料商品至中國的新興經濟體如巴西等國,更因中國需求的銳減而陷入衰退。有鑑於此,官方的政策優先順序開始調整,將「穩增長」置於「調結構」之前,加大貨幣政策與財政政策的力度,以提升總體需求。

然而刺激需求的政策有其後遺症。在2016年6月中政策牛市結束,泡沫破裂,股市不斷暴跌,而救市動作只有短暫效果。中國人民銀行為了讓人民幣通過IMF的評估已進入特別提款權(Special Drawing Right, SDR)的儲備貨幣籃子,8月中突然讓人民幣一連貶值三天,引發國際對中國經濟情勢出現危機的憂慮,造成全球股災。

即使如此,IMF仍在2015年11月決定將人民幣納入「特別提款權」的計算貨幣之一,和美元、歐元、英鎊和日圓享有同等地位,大有支持中國繼續從事經濟與金融改革的深層用意。

過去幾年的經驗顯示,世界經濟的成長不能再靠中國,中國也不能再靠政策刺激來保住GDP目標。除了需求面,整體經濟環境及供給面的調整,即為可著力之處。因此,中共除了強調深化改革,繼續推進金融、財稅、國企等制度領域的改革規劃。

從國內的角度來看,一直有「投資帶動」或「消費帶動」的成長模式或軌道之爭。傳統的投資帶動成長模式,已經造成產能過剩、投資低效率等後遺症,未來勢必要走向消費與服務業帶動、[7]民間企業主導的經濟發展模式,隨之而來的是中產階級興起,逐漸提高對環境、生活品質乃至國家治理的要求。

問題是,這種轉軌需要很多「深水區」的政經改革,特別是國企與金融體系改革。另外,轉向內需的過程,勢必必須接受成長率較低的「新常態」(例如5%),對是否能夠滿足人民需求,也將構成嚴峻挑戰,[8]一旦經濟情勢不佳,就會面臨回到投資帶動等傳統模式的誘惑。

從長期的經濟發展模式的角度觀之,華裔耶魯大學經濟學者陳志武就認為,「沒有中國模式這回事」。中國過去30年快速的經濟成長,主要得利於西方發展已經成熟的工業技術,所以容易複製,以及開放的全球經濟體系。但金融發展需要信任、法治與其他制度面等配套措施,卻都是中國所最欠缺,也勢必成為經濟更上層樓的障礙。

三、經濟轉型衝撞既有體制:以金融與國企改革為例

中國在改革開放後累積的內部結構性問題,尤其是金融穩定,可能成為中國經濟的弱點所在,更涉及經濟轉型能否成功。中國未來的廉價勞動力優勢與人口紅利不再,無法如以往靠廉價製造業的出口支撐經濟成長,而要靠內需。出口導向的經濟可以憑低價取勝,但要以內需為主,市場環境以及政經體制就變得更重要。

(一)國企改革難題:既得利益、經濟成長動能高度仰賴投資

中國持續面臨轉型難題,特別是國有企業的角色變遷並壟斷金融資源。雖然歷經1990年代末期,朱鎔基「抓大放小」的大力改革,效率低落(指投資報酬率遠低於民營企業)的國有企業至今仍囊括絕大部分資金來源,[9]造成民間企業尤其是中小企業借貸困難,2011年底爆發的溫州企業倒閉潮,只是此現象的冰山一角。

國有企業長久以來,一直是中國經濟各種結構性問題的癥結所在,例如國企與金融體系。中國股市如吳敬璉所說,主要仍是「國企圈錢」的途徑,融資國企的功能突出。國企的融資問題也讓中國的金融體系運作帶有強烈的「財政」(fiscal)目的或帳房成分,難以自主與健全發展。

國企一直是改革重點領域之一,但是進展遲緩。《關於深化國有企業的指導意見》在2015年9月13日公佈,要做大做強國有企業,改善其效率。在國企的經營上,《意見》進一步充實與擴張了國有資本與民間資本的「混合所有制」,但是並沒有放棄黨對於國企的掌握。另一方面文件又強調,引入專業經理人及市場化薪資的管理制度。這種設計同時包含計劃經濟與市場經濟的本質,將使國企繼續拖累經濟。[10]

也有論者認為,中國經濟體制不透明的特性,使得行政措施常因過當,放大了經濟的不確定與風險,反而損及長期發展。特別是國有企業,常擔當政策工具,例如中國政府為因應2008年全球金融風暴而提出的四萬億刺激方案,將資金投注於效率低落的國企部門,使得國有企業比重較高的東北三省獲得大量注資,經濟表現迅速上升。但當資金刺激效應過去,東北三省的經濟表現立刻吊車尾。2015年提出的十三五規劃建議,是否會重蹈覆轍?[11]

與國企改革及十三五規劃相關的,是在近期中國學界多次提出、中共領導層採納的「供給側結構性改革」說法。在2015年五中全會後推出的「十三五規劃」建議,及年底的中央經濟工作會議,也將之作為短期經濟政策的主旋律。在中央財經領導小組會議和亞太經合組織APEC工商領導人峰會上,習近平也都提到要「加強供給側結構性改革」。外界認為此說來自於美國總體經濟學的供給學派,強調減稅、小政府與減少市場干預。李克強提出的「簡放政權」、減少行政審批,也與此相關。不過官方更迫切要處理的,是削減過剩產能、去庫存。相關的政策指導意見也將陸續推出。[12]然而對國企進行「去產能」,是否會對就業造成衝擊,例如重演九零年代的「下崗潮」,從而對社會穩定產生衝擊,這是當局已經注意到的問題,也值得外界密切觀察。

十三五規劃也強調要鼓勵創新,其中的「大眾創業、萬眾創新」,及「互聯網+」、「中國製造2050」等方針,都與供給面相關,即在總體需求的短期提振外,由產業方面另闢蹊徑來推動經濟成長,並兼顧長期的結構調整。去產能與鼓勵創新,都是提升效率、解放生產力的方法,但要真正達到這些目標,繞不過「房間裡的大象」,即國有企業改革的問題。不解決國企對政策優惠與補貼的依賴,去產能與創新都是奢談。

(二)金融體系問題:國企、股市、銀行與地方融資平台

中國為因應2008-2009全球經濟衰退,透過銀行信用擴張來刺激內需的作法,不僅助長了房地產市場泡沫,更導致實際負責執行的地方政府陷入財務危機。

根據麥肯錫的研究報告,包括家計部門、公民營企業與各級政府在內,中國總體債務佔GDP比率在2007年達158%,到了2014年此一數據已攀升到282%,是全球主要國家當中最高,[13]可見中國的金融結構已經存在不穩定的因子,至於金融穩定問題會不會成為中國經濟的「阿基里斯後腳跟」(唯一的弱點),全球都屏息以待。

冰山一角的股市問題

上海A股的起落,是金融體系問題的一面鏡子。房地產市場冷卻,使官方鼓勵民間將資金投入股市,且公然做多,藉由容許銀行貸款、保證金融資(margin financing)等方式擴大財務槓桿,導致融資餘額一年內暴增10倍,成了中國股市在2014年至2015年這波上漲的主要推手。等到政府意識到股市泡沫的風險、進而要控制槓桿融資時,觸發了自2015年中開始的暴跌,到了2016年股市仍是極度不穩定。

中國政府對於救市所採取的措施,如「國家隊」以巨量資金入場護盤、命令上市公司與央企不得減持股票、禁止賣空行為等,被喻為是「暴力救市」,然而收效甚微。2016年初實行的熔斷機制,因投資人信心不佳,反而引發拋售,短短四天即被迫中止,主管單位證監會主席更因此下台。股市與之後匯市的動盪,讓外界對於中國政府對於金融市場的管理能力強烈缺乏信心,也讓中國成為全球經濟動盪與不確定的來源。[14]

中國擁有股票的民眾比率畢竟只是少數,[15]股市總市值只達GDP的1/3(西方先進國家此數值往往超過100%),加上中國的股市(資本市場)仍未上軌道,股市的表現和經濟基本面的健全與否,往往是兩回事。再者,企業融資大部分仍是透過銀行的直接融資體系,債務槓桿不高,因此股市動盪,對實體經濟的影響有限。[16]即使如此,中國股市風暴,與熔斷機制的夭折,也延遲了部分企業的IPO計畫,不利於未來產業發展。[17]

總體而言,以投資為主導的經濟體,波動性(volatility)較以消費為主的經濟體來得高。而中國股市又凸顯了中國金融體系、甚至經濟體系的特性,即在市場經濟的外表下,政治力及國有企業仍具有強大支配力。在政策指導、而非尊重市場規律的行為模式,就會加劇這種波動性。研究中國經濟的美國學者史劍道(Derek Scissors)即認為,中國的資本常被嚴重錯配,如今因為經濟規模變得更龐大,政策出錯的後果更嚴重。除非中國採取改革措施,推動金融系統商業化、去槓桿化,否則中國將從一個金融泡沫跳到另一個泡沫中。[18]

不動產市場牽連甚廣

2015年初,中國不動產市場連續15年的高行情也開始「下行」,無論是成交量或價格都走跌。比較起來,貢獻GDP高達1/4,且和銀行體系往來密切的不動產市場泡沫一旦破裂,作為債權抵押品的土地和房產價格崩跌,鉅額的呆帳將跟著產生,對經濟的影響就會相當嚴重,一如股市崩盤之於美國或日本。到時候如果經濟成長不足以支撐破洞百出的金融體系,即有可能釀成經濟危機。

1994年中央地方實施分稅制後,地方的主要財源是營業稅,其中尤以不動產事業的貢獻最大,地方政府甚至直接經營開發公司,從事土地開發買賣,形成地方政府、開發公司、銀行三者共生的「地方融資平台」。[19]

對地方政府來說,中央為因應2008-2009年全球金融危機後的景氣低迷,自2008年開始執行強化內需政策,藉由「地方融資平台」擴大財政支出。然而,擴張性的財政政策卻沒有編預算,有人戲稱之為「具有中國特色的凱因斯主義」,不僅助長通膨壓力,大肆興建不具經濟效益(當時超過1/3以上的交通建設無法自償)的鐵公路等基礎建設,以致地方政府債務日益嚴重,至於金額究竟多少,甚至連財政部也無法確實掌握,形成財務黑洞。由於地方政府陸續出現償債危機,從2012年起,中央允許包括上海、浙江、深圳、廣東等四個地方,先行試點限額發行地方政府債券,用意即在緩和地方債務問題。但這絕非長久之計,因為地方政府向來缺乏財政紀律與節制力量。

為了根絕地方融資平台所產生的弊端,重整地方政府的財政結構,國務院正在考慮是否由中央來課徵不動產稅,再將稅收移轉地方政府,但由於目前不動產價格正值下調,所以此議恐怕也不可行。[20]

此外,地方政府的財政其實已經跟繁榮的不動產與高房價綁在一起,所以一方面對中央的貨幣緊縮政策難免心生觀望,另一方面一旦房地產泡沫破裂,償債能力勢必大受影響,甚至將風險轉嫁到銀行體系。而除了金融風險之外,地方政府積極開拓土地作為財源的結果,也導致近年來各地徵地糾紛與公安事件頻傳。

四、政治權力集中與經濟治理

中國的經濟規模日益龐大,經濟發展也逐漸到了需要細膩處理的階段,然而胡錦濤時代常委分工的集體領導制,已逐漸轉變成凸顯習近平的一人領導制。習近平偏愛「小組」治國,以便於集中權力到自己與身旁的一班核心幕僚。除了原本三位一體的總書記、國家主席、中央軍委主席外,他還兼任多個領導小組與國家安全委員會領導人。[21]此外,中央紀律委員會的權力擴張、反腐運動的持續、解放軍制度改革、要求黨員向黨中央看齊,甚至逐漸浮出的「以習近平為核心的黨中央」的地方官員表態等,都可以看出習不斷地強化自身政治資本、鞏固權力的企圖。

習近平在經濟決策的權力集中也用力甚深。中共在2013年的第十八屆三中全會後,成立了「全面深化改革領導小組」,即由習近平親自帶頭;原有的中央財經工作領導小組,也由習近平領銜,而非總理李克強。原本由總理負責的經濟政策規劃,如十三五規劃的起草,都變成由習所主導。中央財經工作領導小組下設的中央財經領導小組辦公室,成為執行習經濟決策的核心部門;辦公室主任劉鶴也被委以重任,成為「習核心」的一員,其角色越來越吃重。

與「習核心」可以相互配合的是,前面提到的「供給側結構改革」,在官方媒體與智庫的宣傳下,被稱之為「習式經濟學」(Xiconomics)。雖然李克強的經濟政策發言在媒體上仍被擺在重要的位置,但是在深改小組等最高層會議中,李的發言空間很小,都是習近平優先、佔據報導的絕大部分篇幅;加上「習式經濟學」取代了早前的「克強經濟學」(Liconomics),可以看出習的大權獨攬。問題在於,愈來愈集中的政治權力,是否因為無法容忍不同的聲音,而難以處理愈來愈複雜的經濟決策?中央集權的政治經濟治理模式,造就的是一個從上到下奉行命令的「齒輪社會」,其中一個齒輪的脫落,是否讓整個體系全面崩解,反而是更加脆弱?從股市與匯市引發的失控可以看出,答案仍不容樂觀。

北京天則經濟研究所創辦人茅于軾認為,中國發生金融危機是必然也是必須的。此話怎講?首先,開放與現代化的過程中,難免會有發生危機。其次,中國現有的經濟體制很難從事國有企業改革,必須藉由危機爆發所產生的契機來重整經濟結構。[22]

就短期而言,外界擔憂中國經濟是否會產生崩潰。然而以中國金融體系的開放程度而言,經濟下行所引發的風險,可能不在於崩潰或體系危機,而在於引發一種政治經濟的惡性循環,讓中國政治體系更為封閉。「新常態」原本就代表著一個轉型的過程,轉型隱憂即是社會不穩,從習近平多次在內部要求的記取蘇共垮台教訓,到王岐山推薦黨員閱讀的托克維爾著作《舊制度與大革命》,都可以看出中共高層擔憂改革過程會出現對於政權穩定的極大風險。且面臨權力交班的十九大,領導人對於權力的焦慮更甚,經濟發展的顛簸在黨內引發的負面評價,可能讓習近平必須要更為集權,對外更加強硬,且對內全面壓制異議、限縮人民自由。[23]

五、人民幣國際化的內外意涵

中國的全球影響力日增,並逐漸從貿易延伸到對外投資,甚至金融與貨幣領域,也有極其深刻的區域安全意涵。一方面必然對既有勢力與既存的國際秩序帶來挑戰與衝擊,但另一方面卻也又利於區域安全與穩定。理由在於,金融對區域安全與國際環境是否「穩定」最為敏感,所以當中國的金融與貨幣加緊跟國際整合,中國未來的軍事行動也勢必受到一定程度限制,輕舉妄動的機會成本將遠比從前更大。

以下稍微回顧一下過去十多年中國與全球經濟的榮枯時段,作為理解當前人民幣問題的背景。

2001年之後:中國入世效應,以及人民幣透過釘住美元,等同於對其他貨幣趨貶,中國在這段期間的出口大幅增加,並因此累積鉅額的外匯存底。

2003至2007年:全球則處於繁榮的局面,2008至2009年全球金融危機,全球繁榮局面結束,後續影響至今。

一方面是來自美國的壓力,另一方面是必須走向更倚賴內需的經濟發展型態,使得人民幣從2005年7月以來即呈現長期升值的態勢,一直到2015年8月11日,人民幣突然對美元貶值1.9%(20年來單日最大貶幅),並引發開發中國家的貨幣競相貶值。人民幣的幣值一直是美元的衛星,以美元價值為錨,所以一方面人民幣對美元升值,另一方面從2013年以來美元再度成為強勢貨幣(1995-2002為強勢美元時代;2003~2012為弱勢美元時代),兩者效果相加,造成人民幣對其他貨幣不斷升值。2015年以來,人民幣對一籃子通貨的升值幅度已達14%,對中國的出口已造成不利影響。

就學理而言,匯率政策要有效,不外考慮兩項因素,總需求與貨幣的相對價格。然而,現在全球經濟成長趨緩,加上全球供應鏈日趨完整,利用匯率貶值(指透過名目匯率貶值來達到實質匯率貶值)來取得出口競爭優勢的效果已經大幅減退。[24]

過去兩年來,美元對主要貿易夥伴的貨幣升值了17%,加上聯準會從2006年以來即將首次升息的預期,都加速了新興國家資金外逃(流)。這種強勢美元的局面,卻往往也是開發中國家發生匯率危機的時刻。

當中國逐漸放寬對外匯市場的管制,[25]包括人民幣匯率的浮動區間擴大,以及讓跨境的資金移動更加容易,最後走向浮動匯率體制,並逐步完成人民幣區域化與國際化。[26]對中國而言,這也將增加對經濟管理不善的壓力,因為屆時資金可「以腳投票」,快速外逃,造成貨幣貶值與外匯快速流失的惡性循環。

以中國經濟規模之大、政經體制之龐雜,即使是訓練有素的「中國觀察家」,對中國內部的經濟實際狀況也未必能真正把握,但人民幣與外匯市場的風吹草動,卻相對比較被察覺。事實上,中國的外匯存底在2014年6月達到4兆美元的高峰,到2015年6月底只剩3.7兆美元,這段期間內流失3千億美元。也由於中國經濟成長趨緩的情勢一直不見好轉,2015年的資金淨外流金額將近1兆美元的天文數字。[27]長此以往,中國經濟情勢恐怕不樂觀。

區域經貿戰略:一帶一路與亞投行

另一個對全球政治經濟產生深遠影響的經貿戰略,是由中國自己倡議的「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」(簡稱一帶一路)與「亞洲基礎設施投資銀行」(Asian Infrastructure Investment Bank,簡稱亞投行),源自於習近平2013年出訪時提出的多邊經貿合作倡議,目的是促進經濟整合,提供區域合作的平台,及向發展中國家提供基礎設施建設的資金。

一帶一路被視為是中國西進的經貿戰略,且可以消化過剩產能,帶動中國西部地區的開發。亞投行在2014年籌建、2015年12月成立,並已於2016年開始營運,被認為是在挑戰美國在二戰後所建立的「布列敦森林」體系(Bretton Woods System),即國際貨幣基金與世界銀行等機構所代表的國際金融體系。目前已有57國加入亞投行。

在區域戰略影響上,外界擔憂一帶一路與亞投行變成中國擴大影響力的工具,但即使這些倡議有戰略目的,也不應輕忽商業邏輯。例如,很多開發中國家確實有基礎建設需求,抱怨世銀與亞銀,中國的亞投行倡議適時提供額外選擇。然而,一旦亞投行開始運作之後,也必須逐案審核,不可能太過慷慨,否則會讓獲得貸款的國家行為輕忽,產生「道德風險」。

六、中國經濟轉型與兩岸經貿關係轉折

從1990年代以來,台灣不具比較利益的部分傳統產業,以及適合做跨國佈局的電子資訊高科技產業,陸續大舉外移到中國,並由投資帶動貿易,導致中國從2000年起成為台灣最大的出口市場。台灣對中國的經濟依賴,主要指的是高達四成的出口銷往中國(含香港轉口貿易),以及已佔八成以上的對外投資,集中在中國一地。出口市場過度集中與電子資訊產業一枝獨秀同時發生,台灣對外經貿傾斜其實與內部產業的失衡密切相關。

產業劇烈外移,但國內新創產業卻來不及填補。過去二十年來全球興起跨國委外生產(outsourcing)風潮,但從來沒有一個國家像台灣一樣,在短短不到二十年內,產業大規模外移到另一個地方-也就是中國大陸。並衍生超高比例的「台灣接單、海外生產」現象,各產業平均過半、電子業則高達九成,這使得台灣本地的採購與投資金額很難提昇,連帶影響就業與消費。

中國內需市場對台灣服務業的吸納,也促使更多服務業資本西進。隨著中國經濟持續轉型,從大量投資與出口導向的成長模式,逐漸轉為倚重國內消費市場,此一趨勢正深刻影響兩岸經貿的型態與內容。就貿易來說,台灣對中出口比率在2015年為39%,咸信此一數據在2010年所達到的42%,應已是顛峰。

造成台灣出口中國失去動能的肇因,首推全球與中國的經濟成長趨緩,並全面性減少進出口,其次則是中國也逐漸有能力提供國內的消費產品需求,自然也會替代部分的進口。至於專屬於台灣的原因,則是台商投資中國日益成熟,導致投資帶動貿易的效果逐漸降低。就製造業的部分而言,供應鏈逐漸在地化應是主因。包括投資項目轉向產業中上游,足以替代台灣產品供應,甚至可以回銷;以及為因應沿海地區的勞動成本快速增加,而往二線、三線城市或內陸移動,距離台灣愈來愈遠,運輸成本增加,也會減少從台灣回購的比例。

當然,也有部分適合「逐水草而居」的產業,例如紡織成衣,乾脆外移到越南、柬埔寨等工資更低廉地方,或如電子相關產品,為確保供應安全,往往須作廣泛跨國佈局,也會轉移部分原先台灣對中國的出口。這部分另有一項區域經貿結盟的變數,主要指由美日兩國所主導的TPP(跨太平洋戰略夥伴協定)已在2016年2月完成簽署、等待生效,這也會增加TPP成員國吸引外資的能力,目前包括越南、馬來西亞與新加坡等東南亞國家在內,未來如產生滾雪球效應,持續擴大成員,則勢必進一步削弱外商投資中國的動機。

值得注意的是,早期兩岸的產業垂直分工體系,也隨著中國經濟的發展逐步瓦解,目前兩岸產業競爭已明顯大過互補程度,而中國自2013年起則已取代日本,也已成為台灣第一大進口來源國,預料輸台的中國產品未來還會持續增加,兩岸一旦簽署貨貿協議,此一趨勢應會更加明顯。

服務業、雙向投資與政商關係

隨著中國服務業的蓬勃發展,台商投資中國的重心,也慢慢由製造業轉向服務業,這對具有語言與文化相近優勢的台灣資金與人才,帶來莫大的吸引力。特別是物流、金融保險、技術服務,以及近來異軍突起的不動產業等,這些產業跟當地法令、兩岸人員移動關係較為密切,跟投資母國的有形商品貿易幾乎不產生關聯,但也會發生「跨境服務貿易」。

當中國慢慢從「世界工廠」轉成「世界市場」,或者兩者並重時,樂觀來看,也形同將兩岸經貿交流推向另一個境界,悲觀而言,台灣對中國的經濟依賴型態也必然有所改變。理由在於,進入中國的服務業與內需市場,更需要政府特許與審批,大企業資本的政商關係將扮演更重要的角色,這跟早期主要受到全球生產供應鏈分工格局下,以中小企業為主、加工出口為目的的台商,原則上只需跟經濟特區或地方層級官員打交道的模式已經大異其趣。

換言之,中國對於台灣的影響,將不再僅止於過去製造業西進與貿易依賴等問題,關鍵將會是在服務業與雙向投資層面,尤其是未來兩岸雙向投資與人員移動,以及金融與貨幣等深層經濟整合議題的重要性勢必更加凸顯,特別是高科技的併購問題更是敏感。如何一方面務實面對我們經濟活動中,日益增加的中國成分,另一方面維持政經主體性,包括選擇維持現狀的自由與能力在內,關鍵就在於台灣內部的產業轉型能否成功,以及民主體制能否妥善規範兩岸資本往來所衍生的政商關係。

另外,中國對企業的智慧財產權(IPR)保護不足,讓原本可透過專利商標收取權利金的台灣企業,也必須到當地市場從事實質投資才能確保報酬回收,這無疑也會迫使部分台灣產業必須外移到中國。如何透過協議降低台灣企業因兩岸規模與制度差異所面臨的不利因素,以促進公平競爭,應作為未來努力重點。

在金融風險上,兩岸經貿關係密切,中國金融一旦爆發危機,外溢效應勢必對台灣造成巨大衝擊。尤其是兩岸已在2009年11月16日簽署金融備忘錄(MOU),雙方的金融機構也陸續進入對方的市場。未來中國如果發生系統性危機,風險連動的結果,也必然會影響台資銀行在中國的分行,甚至波及在台台灣中資銀行。經濟整合不是一件浪漫的事,也只有未雨綢繆,才不會讓這句話成真。

總括來說,習近平年代的中國經濟轉型無論成功與否,都會對貿易夥伴造成影響,當然也會衝擊兩岸經貿關係。就市場面來看,中國經濟發展更加倚重內需的態勢已成定局,從產業政策的角度觀之,中國經濟民族主義興起,一方面為了降低資通訊(ICT)產業的「貿易逆差」,另一方面則不願意在這些往往涉及國安的關鍵技術上,繼續受制於西方國家,乃從2014年起高舉自主創新政策,透過國家力量補貼與扶植特定高科技產業,「紅色供應鏈」更讓台灣企業受到嚴重衝擊。由內而外加強企業整併,也就成了發展策略之一。

「紅色供應鏈」興起,將對台灣的ICT代工產業,還有更上游的零組件產業帶來巨大的衝擊,或者只是漣漪效應,也都值得後續觀察。

兩岸經貿關係是台灣總體經濟戰略的一環,平衡與穩定發展才是上策;如果台灣的經濟產業能夠迅速轉型和突破,中國市場和兩岸經貿就會是機會,否則必定充滿威脅。

七、結論:當中國也不例外時

變遷是天底下萬事萬物的定律,盛極多時的中國經濟恐怕也不例外。曾幾何時,中國一直是全球經濟成長的主要推手,如今卻似乎成為出口經濟不安的主要國家。

長期而言,中國是否持續保持繁榮與穩定的局面,關鍵在於未來能否發展出「包容性」(inclusive)的政經體制。[28]兩位經濟學者Daron Acemoglu與James A. Robinson在《國家為什麼會失敗:權力、富裕與貧困的根源》(Why Nations Fail)一書中即指出,國家發展成敗,其中關鍵的區別因素在於制度,成功的國家發展出具有包容性的政治及經濟制度,而失敗者的制度則是「榨取式」的,將權力與機會集中在一小部分人手中。主要原因在於,包容性的政經體制才能歷經國家興衰、景氣循環的嚴酷考驗,而不致斷裂、反動,然而截至目前,習近平所接手的中國權貴資本主義正方興未艾,能否安度險象環生的經濟下行的大考驗,確實繃緊世人神經。

過去三十年間,中國經濟從崛起到面臨轉型,讓各國必須努力因應其衝擊,更因為中國的經濟規模龐大,無論好壞,影響都會相當巨大,當前迫在眉睫的問題則是:中國能否妥善管理經濟轉型之風險?尤其是當前中國經濟正面臨熔解點(a tipping point),或者只是個轉捩點(an inflection point)?

確實,除了政治與社會等結構性限制之外,中國的經濟成長動能逐漸消退,長期制約因素在於人口紅利消失,短期困境則是投資帶動成長的邊際效益遞減,而快速累積的債務負擔也限縮了政策自由度。習近平經濟治理的難題在於,跟2008年金融危機相比,當時中國與世界各國的政策工具較多,如今則已無如此政策空間,而當各種政策刺激都不足恃時,中國就必須首次且真正面臨經濟下行的挑戰。未來,中國決策人士會一直受到走老路的誘惑,徘徊在繼續依賴投資與國企來撐起經濟,同時又會擴大經濟失衡與硬著陸的巨大風險之中。

在區域政治經濟的發展上,TPP的完成對中國也是一大衝擊。TPP是美國亞太再平衡戰略的支柱之一,旨在因應中國擴張或拆解東亞區域主義。對東亞的國家而言,過去中國經濟崛起,同時透過FTA與「睦鄰外交」掛鉤,低調處理領土爭議;但如今情況則相反,中國的經濟成長趨緩,卻在外交領域與領土爭議上愈發獨斷(assertive),並引發不安。從強調安全與圍堵的「均勢理論」(balance of power)來看,中國周邊國家會傾向援引外力以資平衡,也因此有助於美國的TPP亞太佈局。雖然加入TPP不完全操之在我,但由於近來美日對台灣的戰略需求提高,台灣比較有機會加入,並因此為兩岸經貿關係營造更寬廣的平衡空間。

未來情況究竟如何,目前證據或許仍不足以斷定,但往後習近平所領導的中國共產黨,能否遂行政治經濟與社會改革,能否克服天生對市場的不信任,應該才是關鍵所在。無論是從人道的角度,還是從區域與全球穩定的角度來看,中國的改革都必須成功或平順,否則就會演變成巨大災難。至於對於中國經濟發展對台灣的各方面意涵,請參考後面附表的歸納。

Peter Katzenstein (1985)有一「青蛙、貓頭鷹與蛇」寓言,相當值得台灣省思。他說:「為躲避蛇的威脅,青蛙不必去學貓頭鷹飛,但應該發揮行動微調的彈性本能,一步一步跳躍」。[29]

無論未來中國的發展前景如何,一直都是台灣的機會與挑戰。就市場面來說,為提高因應中國經濟轉型與景氣循環的調整能力,台灣應積極發展自有品牌與消費產品,以提升商品及勞務的附加價值、促進產業結構多元分散,並且深刻理解到一項基本事實,內部才有著力點。未來的政策重心應放在優先整合內部資源、發揮經濟條件與社會制度優勢上面。

表:中國經濟發展對台灣的各方面意涵

|

結構性因素 |

對台灣的影響 |

|---|---|

|

(國際)中國崛起融入國際體系,貿然破壞現行經貿秩序的成本增加 |

中國若能融入國際經濟體系,台灣相對上將更安全 |

|

(亞太區域)美國主導的TPP完成,將削弱中國對東亞的政經影響力道 |

台商將進一步向東南亞移轉生產基地;台灣藉由加入TPP,尋求改善自身體質的機會 |

|

(中國)經濟成長放緩、金融體系風險及人民幣貶值,成為全球經濟波動的新麻煩製造者 |

對主要經濟體造成衝擊,轉而影響台灣經濟的外部需求;金融風險殃及台金融業;人民幣走勢衝擊台幣及出口 |

|

(中國)經濟轉型動盪或改革反轉,使領導人在政治上可能更加閉鎖強硬 |

對台政策可能缺乏彈性、引發兩岸對峙 |

|

(中國)人民幣加速貶值,使中國資本有可能加快進入台灣,對關鍵產業進行購併 |

中資進入台灣的管理將成為更棘手的問題 |

|

(台灣)從製造業投資帶動出口,轉向以服務業西進與雙向投資為主的模式 |

改變台灣對中國依賴型態、兩岸朝向深度整合 |

[1] As China’s Economic Picture Turns Uglier, Beijing Applies Airbrush, The New York Times, February 25, 2016.

[2]官網偶有這方面報導,如:〈“注水數據”貽害大 “擠出水分”須較真〉,新華網,2015.12.10。

[3] As Economic Doubts Grow, China Rolls Out a New ‘Keqiang Index’, China Real Time blog, the Wall Street Journal, 2015.11.30. 三項指標中,鐵路貨運量的衰退最為嚴重,此事也被財新網報導過,見:〈2015年鐵路貨運跌一成創歷史最大跌幅〉,財新網,2016.1.5。

[4]也許是意識到這幾項指標也有問題,李克強在經濟學人投書表示,中國的經濟他目前更看重城鎮就業、居民收入、生態環境等,從這幾項指標看來,中國經濟是平穩發展中。

[5]財新PMI的網址為:http://pmi.caixin.com/。

[6]官方說法,見:〈2015年國民經濟運行穩中有進、穩中有好〉,中國國家統計局新聞稿,2016.1.29。

[7]服務業佔GDP比率,從2010年的43%,成長至2015年的50.5%,已超過工業產值。見圖4。

[8] 2014年都會地區的工資率成不到7%,是從中國在2001年入世以來最差的表現。

[9]雖然大約15萬5千家的國企貢獻GDP比重持續降低,目前大約4成,卻擁有超過6成的銀行貸款份額且條件優惠。從電訊到能源產業,掌握17兆美元的資產、雇用3千5百萬人。

[10]蔡中民,關於《深化國有企業改革的指導意見》之評析,民進黨中國暨兩岸情勢週報,2015.9.18。

[11]劉致賢,漸進式改革的優勢已漸近尾聲──關於「十三五」規劃的幾點思考,民進黨中國暨兩岸情勢週報,2015.10.30。

[12]例如2016年2月國務院發出的《關於鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》。

[13]Enda Curran, China’s Debt Bomb, Bloomberg, 2015.10.21.

[14]中國近期經濟趨勢,民進黨中國事務部。2015.08.25.

[15] 2015年中國有8.8%的家庭(約為3,700萬戶)參與股市,且股市投資只佔城市家庭財富的7%,見前註。

[16]Taking a tumble, The Economist, August 29th 2015.

[17] Alarm bells in China, The Japan Times, 2015.07.10.

[18] Derek Scissors, Beijing Is Forever Blowing Bubbles, Barron’s, 2015.7.16.

[19]2010年全中國地方政府的3兆人民幣總支出當中,高達4成由土地開發買賣所得予以支應,而地方政府目前債務,將近1/4(約2.5兆人民幣)也預定將由此一地方融資平台加以負擔。

[20]Zhiwu Chen(陳志武),China’s Dangerous Debt, CHINA NOW, Foreign Affairs, May/Jun2015, vol.94-3.

[21]除了深改組與國安委,還包括中央財經領導小組、中央網路安全和信息化領導小組、中央軍委深化國防和軍隊改革領導小組、中央外事/國家安全工作領導小組,及中央對台工作領導小組。

[22]How long can the Communist party survive in China? By Jamil Anderlini, Financial Times,Magazine, September 21/22 2013

[23]不少研究者也有類似的看法,例如美國外交關係委員會的一份報告認為,經濟與民族主義是中共合法性的兩大支柱,前者不可恃,則後者將更被倚賴。見:Xi Jinping on the Global Stage, Robert D. Blackwilland Kurt M. Campbell,Council on Foreign Relations Press, February 2016.

[24]http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/08/11/090224b08306790b/1_0/Rendered/PDF/Depreciations00lasticity0of0exports.pdf;The Age of Global Value Chains: Maps and Policy Issues, http://www.voxeu.org/content/age-global-value-chains-maps-and-policy-issues

[25]中國的金融帳仍未完全自由化,仍不能百分之百地自由使用或兌換,從兩項證據可以看出:(R)QFII的存在,以及在岸與離岸人民幣匯率的差異。

[26]根據孟代爾的國際經濟理論,匯率穩定、貨幣政策獨立,與開放的資本市場,無法全部兼顧。因為擁有獨立的貨幣政策是中國的首選,必須放棄固定匯率。

[27]見China Capital Outflows Rise to Estimated $1 Trillion in 2015, Bloomberg, January 25, 2016.

[28]參見Thomas L. Friedman 對此書的評論:

http://www.nytimes.com/2012/04/01/opinion/sunday/friedman-why-nations-fail.html

[29]Peter Katzenstein (1985), Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe, Cornell University.

作者洪財隆、楊大慶 編按:本專題研究從2015年8月開始,到今年2月完稿,兩位作者當時任職民進黨中國事務部