- 點擊數:7095

- 發佈:2009-09-07

壹、美元霸權的國際政治經濟學

二次世界大戰之後,國際金融體系的重建主要的課題是如何在國家發展和穩定世界金融秩序之間尋求平衡,這就是戰後一直到1971年間一個具有穩定的美元-黃金比例的布列頓森林體系(Bretton Woods System)被創制的理由。布列敦森林體系開啟了一個美元等同黃金,以美元為基礎的國際貨幣系統,而國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)和世界銀行(World Bank)二組織則被建立來維持國際金融貨幣秩序和個別國家的國際收支平衡。國際貨幣基金組織其作用在於監督國家的經濟成效和提供貸款解救那些經歷國際收支困難的國家,世界銀行主要則是為建水壩,高速公路或者電廠等國家基礎的工程提供大規模貸款。

這個支撐戰後全球經濟高度成長的國際金融體系當然不是一種憑空的創制。在1947年美國擁有全球貨幣黃金存量的70%,因此,戰後全球經濟要持續運轉必須有賴於美國黃金以美元的方式持續地輸出。所以,即使美國在1945年佔有全球經濟輸出總值的三分之一,美國仍然需要保持國際收支赤字以便輸出全球經濟運轉所需要的資本(Rapley 1996: 35)。雖然作為全球金融體系的基準,美國並不能如同其他國家一般藉由調整匯率來增強其國際貿易競爭力。然而,美國卻享有一個獨一無二的有利之處。只要其他各國對美金保持信心,美國就可以藉由單純地印製美元來維持或甚於擴大其購買力。這種特殊的資本輸出能量再加上遙遙領先的工業製造能力共同支撐了美國在戰後全球政治經濟秩序重構中的干預能力。

整個布列頓森林體系雖然維持了國際金融穩定與國家發展的平衡,然而這個體系的運作卻必須立基於美國的國際收支赤字。這明顯地是無法長久維持的。理論上來講,只要世界各國繼續保持對美元的信心,那麼布列頓森林體系的黃金-美元本位就可以持續運作。但是實際上由於美國發行的美元數量日益增加,以致於在1971年海外美元的數目已經超過美國黃金存量的300%。這意味著只要少數國家握有三分之一的美元就足以換取美國所有的黃金儲備。為了維持美國的政治與經濟自主性,美國總統尼克森遂於1971年宣布切斷美元與黃金的兌換關係。

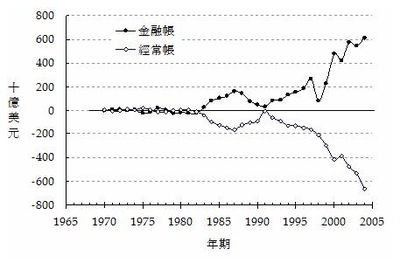

在美元與黃金的兌換關係被切斷之後,國際金融從此進入浮動匯率的時代,理論上,美元只是所有國家貨幣中的一種,其價值視與其他各國貨幣的匯兌比例而定。然而,美國在國際上的政治與軍事支配地位繼續支撐了美元作為國際貿易的計價單位,尤其甚者,美元因為切斷了與黃金的兌換關係而更可以不受拘束地印製,因此1971年之後,國際金融與貿易體系實際上是進入一個美元本位體制。這一體制最重要的特徵是容許美國以更自由的方式印製美元來進口貿易伙伴的商品,而美元則取代黃金成為各國主要的外匯儲備。美國的金融帳盈餘(也就是反映其經常帳赤字的規模)在1970年代之後開始穩定上升,而在1983年開始飆漲,1987年達於戰後的首波高峰。之後的規模雖然縮小到僅為92億美元,但是從此之後則以令人瞠目的速度飆漲到2004年的6126.9億美元(圖一)。

隨著美國的金融帳盈餘的飆漲,全球的國際儲備也同步上升。從1987年到1969年全球的國際儲備成長了13倍,到2004年時候,漲幅已經達到1969年的63.7倍!全球儲備的巨幅上升是美國不斷輸出美元的直接結果,美元的輸出使得美國得以用信用賒欠的方式使用了遠超過其國內生產力的全球物資,提供維持美國全球性的政治、軍事影響力的物質基礎,而美國的購買力則成為支撐全球經濟成長的主力。美元的升貶與輸出量因此成為左右全球金融與產業結構重組的最重要因素之一,正是因為美元本位的危機與美國的因應措施,導致了拉丁美洲進口替代工業化的發展策略全面被「結構調整」為出口導向工業化,東亞的模式則被高舉為「奇蹟」,一個全球性的貿易與投資流動網絡才日益上升,成為今日我們所謂的全球化。

貳、美元循環與中國崛起的關係

東亞的「出口帶動成長」模式依賴於對美國的大量出超,這些出超國持有大量的美元儲備會在該國的中央銀行進行匯兌,轉化為本國貨幣進入該國,由此產生了兩個相互依存現象,第一是各國央行持有的美元外匯要求一個適當的再投資管道,以確保其價值與盈利。在安全性與流動性的考量下,現實的情況是持有大量美元外匯的國家大多選擇購買美國的公債、公司債或股票,美國就以這鉅額的金融帳收入來融資貿易與預算赤字,繼續維持其購買力。第二,當美元儲備進行匯兌,轉化為某一國家的貨幣而進入該國時,它就造成該國的貨幣供給上升,其作用一如該國央行所注入的強力貨幣(high power money),將會在銀行體系中不斷的借支與儲存中產生信用創造的效果,從而提高該國的投資強度,當外匯流入的速度非常快的時候,就會發生過度投資與產能過剩的現象。過剩的產能更加依賴美國的購買力來吸收,因此也就加強了出超國對美國融資的必要性。換言之,美國以不斷印製的美元交換對美出超國源源輸入的商品,而這些輸出的美元又有一大部分回流到美國,用以支撐國對其他國家的購買力,美國由於其獨特的金融地位,得以用賒借的方式使用著全球的資源。

這個「美元循環」的過程是以美國不斷高築的債務為動力,因此最終而言這一循環一定會遇到美元發行過多所導致的美元貶值與美國清償能力問題。每一次的美元貶值調整就會導致主要貿易伙伴幣值上升與對美出口的下降,此時,這些依賴對美出超帶動成長的國家就必須加強其資本輸出,以及尋求其它的出口市場。美國的金融帳盈餘(也就是反映其經常帳赤字的規模)在1983年開始飆漲,在1987年達於戰後的首波高峰,大量的債務使得當時的雷根政府不得不對主要貿易國施加壓力,要求他們的本國貨幣對美元升值,希望因此加強美國的出口能力,從而削減赤字,美國總體經濟政策的改變具體地表現在「廣場協定」(Plaza Accord)上。

四小龍的出口利潤因幣值上升被壓縮,使得勞力密集生產部門必須移往國外,尋求更廉價的勞動力,留在國內的產業則必須進行產業升級,也就是往更高附加價值的生產工序移動。因此在1980年代中期以後,日本開始加強對四小龍的資本輸出,在1990年代之後則轉向東南亞及中國。四小龍則在稍後,也就是1991到1993年之間開始提高他們對中國的投資。由於這種FDI的成因一開始是第一與第二梯隊的雁子們的勞力密集產業無法承受升值所帶來的成本上升而尋求海外生產基地,因此這種投資遂帶動了被投資國對投資國原物料與資本財的需求,導致了亞洲區域內貿易額的增加,表現為某些學者強調的亞洲經濟區域化(regionalization)。事實上,這正是1990年代鉅量FDI湧入中國的「全球化現象」。東亞雖然進行有效的生產力重組,然而拉動此一區域化的經濟成長的動力卻依然是來自美國市場的貿易順差。美國市場對東亞各國出口的重要性都在各國的前三名之內,其出口比例佔各國總出口大致上都在15%-20%以上。尤其是其中最重要的兩個出口大國中國(佔世界總出口6.46%)與日本(佔世界總出口6.15%),它們在吸收東亞其他國家的出口後(區域化的主要動力),卻都以美國市場作為最重要的出口目的地。

因此,對中國的投資主力來自東亞四小龍,而四小龍之所以能夠對中國進行資本輸出乃是因為:(1)得力於戰後美國形塑的雁行秩序,使得它們可以比其他發展中國家有更快速的資本積累;(2)1980年代中期美國為改善其赤字問題而進行的區域幣值調整。歸根結底,這兩個因素都是在戰後美元本位的國際政治經濟結構下,美國不斷發行美元所造成的結果。認識到這一點,我們就能明白當中國由於地緣因素大量接受四小龍的資本時,它同時也接受了雁行秩序中「出口帶動成長」在國際政治經濟結構下的限制:對美出口的依賴和過高的美元儲備。然而,另一方面,中國卻具有一個與東亞雁群經濟體十分不同的特質,那就是它的經濟規模。東亞雁群經濟體可以從邊陲地位上升到半邊陲國家而不至於對全球資本主義的運作產生結構性的衝擊,但是中國單純在貿易與資本累積的量的增加就牽涉到全球資本主義運作的重新安排。

參、中國崛起的機會與挑戰

雁行秩序的轉型使得日本與四小龍對東南亞與中國輸出FDI,它在造成前者對美國市場的出口下降的同時,也提高了後者對美出口的依賴。根據美國自己的統計規格,中國對美國的出口占中國總出口額在1999年達於42%的高峰,迄2004年仍達於三分之一。如果說中國的經濟成長來自外資與出口,那麼FDI與貿易順差的累積就是中國成長的關鍵,「出口帶動成長」也的確引導了中國在1990年代以來的傲人成長,並進而提升著中國的綜合國力。然而「出口帶動成長」能否持續下去,一個關鍵性的因素是必須視美國市場的購買力而定。也因此,中國未來經濟的持續增長也會同樣面臨雁行秩序的國家過去所遭遇的基本難題:「美元循環」所產生的衝擊。

隨著中國對美貿易順差的展開,外匯儲備不斷節節升高,它一方面造成中國國內貨幣供給的上升與過度投資,另一方面卻積蓄了美元對人民幣的貶值力量。「出口帶動成長」使得中國產能的提高需要美國更高的購買力,但是美國的購買力卻在金融帳的節節升高下趨於疲乏,這兩種相互作用的力量共同導致了中國可能面臨的產能過剩危機。

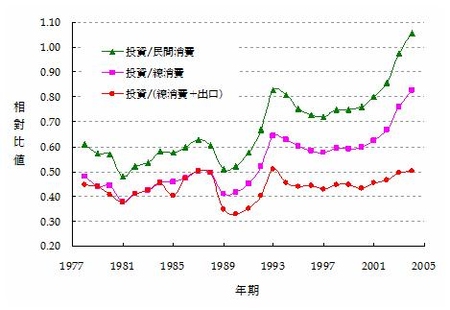

產能過剩就是市場上的購買力不足以完全消費投資所生產出來的商品,因此如果一個經濟體的固定資本投資除以消費是呈現節節上升的趨勢,那麼,我們可以說,該經濟體正逐漸地累積著產能過剩的壓力。底下我們就以中國歷年來的固定資本形成除以消費來觀察中國是否有產能過剩的跡象。我們首先將固定資本形成總額除以國內居民消費,可以得到明顯逐漸上升的趨勢。其次,我們再加上政府消費,也就是固定資本形成除以國內總消費,其結果依然得到一個上升的趨勢。只有當我們將固定資本形成除以國內總消費以及出口時,中國的產能才得到平衡(圖二)。換言之,中國的產能釋放主要一直都是依靠國際市場的消費來實現其資本循環,而其中又以美國市場佔最大份額,也就是說,在現階段中國經濟的增長要依賴世界市場,而世界市場則在很大的程度上取決於美國持續的消費。

如果說中國經濟崛起的真正意義在於世界經濟依賴中國的成長而成長,而不是目前中國依賴世界經濟的情況,那麼,中國就必須減輕或避免世界經濟加諸於它的結構限制。換言之,長遠來看,中國經濟能否崛起的主要關鍵是中國能否走出「美元循環」的基本結構,成為世界經濟規則的制訂者而非跟隨者,而其出路則在於提高中國國內的消費能力,使中國經濟成為世界經濟的重心,這也就意味著「中國崛起」會要求中國從目前的「出口帶動成長」的發展模式轉變成為依賴內需市場成長的模式。準此而言,一個比較適切的「中國崛起」指標應該是中國GDP與內需市場的同時增長,單純的FDI、貿易順差或國際儲備的增加非但不適合作為中國經濟崛起的指標,反而只是反應中國在「美元循環」的基本結構下必須面對的難題。

以中國佔有世界19%的人口來說,中國內需市場是具有巨大經濟規模的潛能。然而,擴大國內的有效需求卻必須遭遇一個基本結構轉型的問題,那就是,隨著中國經濟的快速增長,分配不均也因為出口導向的資本主義發展而沿著城鄉、區域、與新社會階層化的形成逐漸拉大,這一分配不均如果持續下去,將會關鍵性地阻礙了中國內需市場的擴大。這也就是說,中國的崛起其實關鍵性地依賴於國內深層的社會改革。事實上,中共中央對中國未來發展情勢的掌握與努力也正是朝著這樣的方向在前進,就這點而言,中國政府的見識與能力是比國民黨或民進黨都高竿許多。

作者蔡宏政為南華大學應用社會學系副教授

(本文僅代表作者個人意見,不代表本智庫立場)