- 點擊數:6309

- 發佈:2015-02-05

這個現象的現實意義就是:香港電影人參與拍攝的電影大部份變得不是拍給香港人看的。本來,如果香港和中國內地的文化融合有度,這既是順理成章的發展結果,內地、香港觀眾,也毋須畫分彼此,對於電影人來說,一切也只是市場擴大,口味略作調整而已。然而,主權移交以來,十餘年間,中港之間的文化差距,隨著中國人富起來,中港彼此對「一國兩制」的理解截然不同,竟到達南轅北轍,愈走愈遠的地步。2014年秋天,「雨傘運動」爆發,便是箇中各種深層次矛盾和衝突再無法掩藏的結果。

涇渭分明

2007年,充滿「香港性」(Hongkongness)的吳宇森從美國回來拍攝兩集《赤壁》(2008及2009公映),市場描準兩岸四地(中港台澳)的華語片觀眾,內容插入擲標槍(甘寧;但據說因與甘氏後人有爭議,片中角色改名「甘興」,取甘寧字興霸,簡化之)、持捍跳(趙雲)等場面,其慶祝2008北京舉辦奧運會的面向(所謂「京奧電影」),昭然若揭。然而,片中把來自北方的曹操矮化(居然中了美人計延遲出兵,而這即使是抑曹舉劉的《三國演義》也不為),還安排他被周瑜所擒,後者把他放回,並囑咐他回北方,以後不要回來,儼然便是以香港角度,向北方中央政權喻示「河水不犯井水」、涇渭分明的「兩制」意願。

是的,在以內地市場為主導的合拍電影製作中,摻入香港元素、港人角度,一直在有香港電影人參與拍攝的合拍片中,比比皆是。電影的確是拍給內地觀眾看的,摻入的香港元素,固然一方面也為內地觀眾喜愛,例如刺激的動作場面、節奏明快的剪接等,但有些意識形態符號,則總夾在細微之處,內地觀眾未必看得出,不經指出也絕不介意,而有心的香港觀眾,則不難發現,而且一看便有共鳴,進而品嘗箇中三昧。

這便是合拍片的「走曲線」、「反拍」現象。2007年似乎是這方面很重要的一年。同一年,陳可辛經過多年放棄內地市場後,繼回國拍攝偽歌舞片《如果。愛》,再推出歷史戰爭大片《投名狀》。電影左右逢源,基本上同受中港兩地觀眾鍾愛,但兩地觀眾看到的已不是同一套東西。有見及此,當年我便撰寫了《香港電影的曲線文化》一文(後收入《香港有我--主體性與香港電影》一書中),指出以往港產片在兼顧中港市場,適應內地審查制度方面,每每拍攝兩個不同版本(通常反映在結局中),但隨著合拍片製作向國內傾斜,「長期精神分裂始終不是辦法,所以近年部份香港電影人已改用『曲線』策略,即只用一個版本,以表面符合審批要求,不會犯禁的情節和元素,包裝暗藏可能不合格的內容訊息,並且逐漸有可能發展成為一種自得其樂的內部遊戲」。(增訂版,2014,頁135)

暗渡陳倉

以《投名狀》為例,表面上是重拍「刺馬」故事,向《刺馬》導演張徹前輩致敬。原作中馬新貽是出賣兄弟、勾義嫂的傳統大反派。《投名狀》讓這個大反派搖身一變成為龐青雲,一個原欲救民於水火,對未能與戰友一起赴死深感疚歉的悲劇人物。他和弟嫂有染,是因二人一早相逢,弟嫂提供了讓他重獲生機的女體;他儘管虛偽言行不一致,但背後都似可找到不得已的苦衷,觀眾大有同情他的空間。部份香港觀眾對電影轉奸角為主角頗有微詞,但內地觀眾,尤其是電影官僚看來,卻自然受落,正好是這種轉換,讓主角變成一個懂得策反叛逆,以朝廷為本位的龐青雲,《投名狀》便可以確保通過審檢,也可確保內地的票房。

內地觀眾投入龐青雲的處境,香港觀眾則找到趙二虎(原作黃縱,本來十分平面)代入。兩個角色分別由與內地淵源甚厚的李連杰,以及早成港片標誌的劉德華飾演,匠意彰彰。陳可辛更大大加強這位二哥戲份,把香港元素(例如江湖兄弟義氣勝於國家大義,希望搶錢搶女人多於心繫天下)貫入其中,其明修棧道(龐青雲),暗渡陳倉(趙二虎)之志,一目了然。

臥底出擊

2011年,徐克推出《龍門飛甲》,它可視為《新龍門客棧》(1992)的重拍,又或者是一齣續集《龍門飛甲》(李連杰的趙淮安,與梁家輝的周淮安,應該是同一人,周迅的造型與上集的林青霞相若,同樣以蕭為信物,但上集林青霞的角色邱莫然明明已命喪浮沙,因為電影提到她本是龍門客棧的老闆娘,固可推測她其實是上集張曼玉的角色金鑲玉變身,因愛慕淮安而以其心儀對象的造型行走江湖)。除了引進3D立體影象,龍門客棧在《新龍門客棧》中作為香港的符號(收留過客,經濟至上、無情無義)基本獲得保留。來自朝廷的宦宮密探,依然是大反派,江湖兒女,雖然各懷鬼胎,唯錢是尚,始終是電影肯定的一方。《新龍門客棧》的結局,甄子丹飾演的東廠首領曹公公武功上壓倒眾俠,最後卻被韃靼人刁不遇以庖丁解牛式的削羊刀法所破,導演以西制中(民主制度?外國勢力?)的期許相當明顯。來到《龍門飛甲》,外國元素轉了由桂綸美飾演的韃靼首領常小文(布嚕嘟)代表,它直接介入古城定約的三方之一。香港意象則一分為二,除了原本的龍門客棧,還有一個埋藏於沙漠下,久不久才會露出地面的古城,裡面的寶藏價值連城,令大反派西廠廠公羽化田(陳坤飾)也心動不已,亟欲染指。香港中的香港,又或者香港精神、香港寶貴的核心價值、那主權移交後消失了的,會生金蛋的神鵝,放在電影中,成為各方各取所需,然皆一心搶奪的欲望對象。《龍門飛甲》有進於《新龍門客棧》的地方,正在於層次增加,派系之中復有派系,有間諜,有臥底心戰,合縱連環,表中有裡,裡中再有裡。導演安排陳坤一人分飾兩角,片末更讓他假扮死去的羽化田回去毒殺奸妃,充當終極臥底,更可謂異想天開,「膽大包天」,表露了香港可助除中央貪官侫臣,肅清君側,澄清中國吏治的想像。

曲線言志的合拍片到了2013年,以由杜琪峯執導,韋家輝、游乃海編劇的《毒戰》為例,可說到達一個高峯。以情節設計和調度安排論,《毒戰》都令人想起杜氏的前作《非常突然》(1998,掛名游達志導演,司徒錦源、游乃海等編劇),同樣有看似聰明神勇的型男警察、其貌不揚的傻賊,然後結局來一個出奇不意的扭轉,觀眾代入的警察主角們全軍覆沒。兩片的不同,最主要便是把警匪身份倒轉:《非常突然》中的匪來自中國大陸,警察是港人;《毒戰》的匪來自香港,對抗內地民警。人們當然可把這中港逆轉視作為求生存的策略配置--合拍片不能拍壞差人,不能醜化中國形象,所以販毒主謀主犯都(必須)來自特區。箇中固然有其生存考慮,但《毒戰》全片拍來神采飛揚,也大抵不是委曲求存的狀態下所能迸發。

反拍言志

由《非常突然》到《毒戰》,從主權移交初期,對內地管治的不信任,到當前中港矛盾的慘酷現實,片末同歸於盡的寓言看得觀眾怵目驚心。警匪片類型一向有兩線走向;一線讓觀眾認同警察,除暴安良,另一線則讓觀眾反而同情匪徒。如再引入臥底角色,情況便更形複雜:透過雙重身份的主角視角,觀眾被引導欣賞黑道的有情有義,邪中有正。《毒戰》的曲線在於,表面上,它走第一條線,片中的孫紅雷是觀眾認同的英雄,暗地裡,它卻走第二條,古天樂才是代編導發聲的容器。電影的複合,放在合拍片及中港文化差異的背景脈絡下甚至更加放大:內地觀眾比較容易覺得影片真的在反毒,歌頌人民警察;香港觀眾則不難看出一眾港人深入內地,最後與圍捕他們的警察爆發中港大槍戰的隱喻。

七個港人毒販(分別由盧海鵬、張兆輝、林家棟、葉旋、林雪、姜皓文、吳廷燁飾演),固然可詮釋為都是古天樂的「鬼」或分身(杜琪峰和韋家輝樂此不疲的見鬼和分身遊戲,可從《柔道龍虎榜》、《我左眼見到鬼》、《大隻佬》、《神探》、《盲探》等前作窺見),更重要的是:透過反拍,編導成功把《非常突然》結局原本的「九七」隱喻轉化為今天的中港同歸於盡寓言。較《毒戰》稍早至同期的李仁港《鴻門宴》(2011)、劉偉強《血滴子》(2012)、于仁泰《忠烈楊家將》(2013),不約而同地抱擁「同歸於盡」,可能並非偶然。而《毒戰》其實比其他作品都說得明白:警察(中方)從來都不信任企圖戴罪立功的匪徒(香港),結果雙方無法和解,只能同赴黃泉!

港人販賣的毒品,在片中是「冰」,然片末孫紅雷這人民警察垂死也要以手銬把古天樂這毒販的腳與自己手腕相連,大可詮釋為至死也不給你自由,至死也不讓你有民主!自由和民主,在中共眼中,來自香港,如同毒品,「害人」不淺,當然要杜絕,要撲滅。結局古天樂的角色「惡貫滿盈」,編導也不怕把他接受毒針注射死刑的過程清楚放到觀眾眼前。斷氣前他不斷繼續表示可提供其他毒販資訊,以資「戴罪立功」。「我大把料!」他歇斯底里地呼喊。香港觀眾看在眼裡,自是別是一番滋味在心頭(「有料」在廣東話有具才能的意思,所以這句話既意謂當事人還有很多資訊,也暗示他所代表的香港人能力驕人,是編導為香港自我肯定的宣示)。

逆向操作

杜、韋另一個合拍片系列《單身男女》(2011)、《高海拔之戀II》(2012)和《單身男女2》(2014),更是大玩中港符號遊戲。先是《單身男女》,同樣是把前作翻新(觀眾無一看不出是2000年《孤男寡女》的同調變奏),劇情上安排劇情上兩大港男代表吳彥祖和古天樂費盡心機,追求來自內地的女子高圓圓;表面上,被寵愛的女子要在兩個條件不相伯仲的男子間選擇,然而,從形象、追求方法、身份地位考察,觀眾不難看出,兩人其實宛如一人--靠變魔術及小趣味討好女孩,以金錢、大屋(以至整幢大廈)、房車展示愛意。他們的對立,甚至不是《孤男寡女》中劉德華和黃浩然之間的,按座擁多少社會資源,一山還有一山高的條件大比拼,而竟是漸次由隱而現的終極同一(吳彥祖飾演的角色起初看來像吊兒郎當的嬉皮士,但一經振作,便在社會資源上比古天樂的角色旗鼓相當)。《孤男寡女》片末求愛方式[「我需要你」(I need you)蓋過「我愛你」(I love you)],在《單身男女》中被放大再搬一次,而且是兩男同出一轍,因而再乘大兩倍,只是結果相反,儼然劉德華接班人的古天樂這次如何努力,都無法絕地反擊,輸了給佔上風的「火星男」(十個男人九個不忠,「火星男」喻指用情專一的罕見物種,由吳彥祖代表)。

然而,他真輸了嗎?續集《單身男女2》讓這場爭鬥延續下去。高圓圓的角色在婚禮上回心轉意,回到她口口聲聲稱為「賤男」的懷抱。兩集中古天樂與吳彥祖角色的最大分野,彷彿到頭來只是「一個花心」、「一個專一」的安全感問題。那本是男權社會下大部份女性都會考慮的,不獨某一特定地區或社會使然。「火星男」的比喻,那虛實的對比,卻因古天樂角色那突來的轉換再轉換(上了火星再回地球),從而扣連了中港反諷。港男花心,但忠於自己;倒向高圓圓的兩大港男,儼然直喻放棄自我,北上求存的香港創作人。最終一個成功,一個「失敗」,但失敗的得以「回到地球」,做回自己,可謂塞翁失馬,焉知非福。《單身男女2》顯示回港的他和正牌「港女」,楊千嬅飾演的女股神交往,好整以暇,內地美人最後還是會回來,而且會盡量適應他看見外國艷女情不自禁流鼻血的「急色惡習」。高圓圓的角色空洞無比,只是兩位一體的港男,自己人和自己人爭奪的瑰寶(十三億人的電影市場?)而已。兩大高手,出招較技,盡其在我,到最後分出勝負,仍彼此惺惺相惜,不失君子風度。《單身男女2》片末「火星男」甚至幫助情敵登樓,扶他一把,即使得而復失,借酒燒愁,但仍然不離不棄,暗示爭奪將會重新開始,下次便輪到他追回未婚妻;一切永恆輪迴,因為自我對玩的遊戲,可以不斷重複下去。

《單身男女2》加入了楊千嬅和周渝民的角色,前者透過對白把影片的「逆向操作」明白揭示(情節上她是強調逆向操作助她在投資上屢建奇功),後者則以保羅為名,根本便是那頭2008至2010年能預測球賽賽果的德國八爪魚的化身。電影裡的也真的有一尾由他從食肆救走的八爪魚,也具有預測異能,只不過都是反轉的:牠選擇的便會落敗。兩集《單身男女》合起來的訊息明白不過:香港電影人以至香港人的真正對手其實是自己,不必迷失自我討好內地觀眾,相反,做好自己,顯示實力(攀登高樓,展示誠意、決心、能力),內地市場會輾轉過來選擇你。一切反轉來想便可以的了,人家以為失敗的,你便選擇;人家以為成功的,有時不得不有所保留。

重正乾坤

《單身男女》系列,內地觀眾和不諳符碼解讀的香港觀眾看來,只是杜、韋「食老本」的愛情輕喜劇,部份段落甚至流於譁眾取寵,誇張失態;但懂得的,就聽得出那主體之聲。同走逆向曲折之路的合拍片還包括另一香港名牌導演劉偉強執導的《不再讓你孤單》(2011) (由港人熱愛的舒淇飾演北上發展的香港女子,闖入天殘地缺的北京家庭,成員不是失聰、弱智便是患上腦麻痺奇疾;卻找到遠遠超出香港所能遭遇的真愛。裡面更包括一些對白,如她的北京愛人(劉燁飾)在她撒野時對她說:「這裡是北京,不是香港!是講法律的。」何其反諷!?)、《高海拔之戀II》(讓高圓圓被土氣十足的內地男王寶強搶走,失意的港男古天樂神推鬼使碰見港女鄭秀文,後者也有一個失蹤了的內地丈夫,觀眾後來才發現她本來是古天樂角色的忠實粉絲,內地丈夫全憑模仿古才奪得芳心;錯位扶正,港男該配港女,立足本位保持尊嚴而創作的訊息溢於言表,戲中戲《高海拔之戀》更表現了「從那裡跌倒,該從那裡站起來」的氣魄)、彭浩翔的《春嬌與志明》(2012)(楊千嬅演的港女春嬌與余文樂演的港男志明,昔日有過一段感情,今天北上膁錢,分別交上內地男女朋友,經過一輪曲折錯摸,到頭還是回到對方身邊,重正乾坤)等,不一而足。若一言以蔽之,均屬防衛性言志,用心著力在他們有份參與的影片中,保留、強調那從香港本位出發才能接收、解讀妥當的價值與思情。

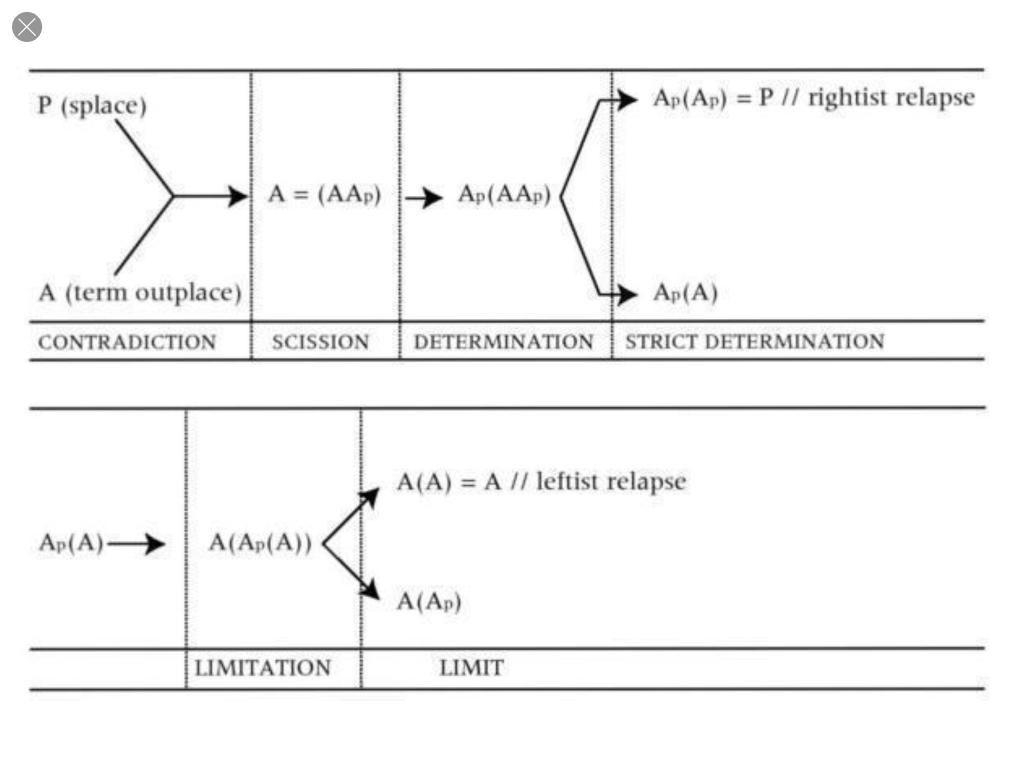

且借用法國哲學家巴迪歐(Alain Badiou)在《主體理論》(Theory of the Subject,

Translated by Bruno Bosteels, Continuum, London, 2009)中梳理的主體分裂和存在模型(見下圖):

主體的存在必然分裂為普遍的自己A和具體在地的自己Ap。(表達式為AAp)

一般的情況是營營役役的日常生活中,主體受制於具體社會時空建制,表達為Ap(AAp)。套用到合拍片年代,香港電影受制於內地審查機制、觀眾口味、市場結構,從而帶來兩個情況:一便是被環境宰制,盡量配合求存的電影存在,表達為Ap(A),代表香港價值/味道/特色的A,被依環境具體轉進的Ap牽著鼻子走;一便是完全放棄自己,內地市場要甚麼便給甚麼,宛如喪屍式的存在Ap(Ap)。巴迪歐指出,這種完全跌入四周環境,被地域吞沒的狀況不再能稱為主體,甚至到了不配存在的境地,可名為「右翼淪陷」(Rightist Relapse,Relapse是指你曾為主體,但舊病復發,復而沉淪),表達為Ap(Ap)=P;P就是可吞沒人性、掩埋主體性的大環境、時空制約。

上述種種曲折反拍、防衛性言志,正是在不甘必成為Ap(Ap)而在Ap(A)努力翻騰,盡顯機靈的實踐嘗試,就像在如來佛祖掌心馳騁的齊天大聖,未被壓到五指山下前,盡量表現「抗爭」的風采。然而,真正的主體扭轉,表現主體之為主體的風範(即主體性),始終不能長居於Ap(A)的狀態。

總會有偶然的事件忽然發生(經事後回溯而成歷史必然),又或歷史來到某一點,主體忽然發覺自己可扭轉過來,反過來駕馭環境,這時,便可表達為A(AAp)。正如雨傘運動,全民抗命,喚醒了一個個主體。又如:香港電影人忽然有一些機會,覺得不用面向內地市場,資金可能少一點,市場可能已變得很窄,但有人覺得值得,有人覺得獨立自主,能拍自己想拍的,拍自己能拍的才最重要,於是便忽然反轉過來,由Ap(AAp)扭轉為A(AAp)。

重正乾坤的另一條線,有賴這種反駕馭,從符號推演來看,這也有兩個情況:A(Ap)和A(A)。前者大抵便是主動不配合內地市場,重新開拓所謂「純港片」或本地獨立電影的可能。拍這類電影,資金不多,市場不大,但可以不受太多干預,創作自己想拍攝的作品。後者則是直以「本土性」為招徠,卻不幸陷入巴迪歐所謂「左翼淪陷」(Leftist Relapse)的泥淖。

近年可歸入A(Ap)主體扭轉發聲的港式合拍片和「純港片」,粗略計算主要也有如下十數部:許鞍華的《天水圍的日與夜》(2008)、《天水圍的夜與霧》(2009)、《桃姐》(2012);崔允信的《三條窄路》(2008)、《無花果》(2012);郭子健、鄭思傑的《打擂台》(2010);;杜琪峯的《奪命金》(2011)、曾翠珊的《大藍湖》(2011)、《河上變村》(2014);黃修平的《狂舞派》(2013);林超賢的《激戰》(2013);麥浚龍的《殭屍》(2013);邱禮濤的《葉問終極一戰》(2013);麥兆輝、莊文強的《竊聽風雲3》(2014);李保樟的《大茶飯》(2014);黃浩然的《點對點》(2014);賴恩慈的《N+N》(2014)等。

這些電影,或是表面上借懷舊回望過去,向偉大過去致敬,實質重構想像的歷史,投射理想;又或借古喻今,志切反省當前,治療社區和個人遭受的創傷;再不然直接立足當下,向限制、困厄說不,挑戰重重難關,透過角色的腳,走出他們的路,也是香港(電影)人的路。

基於製作規模,王家衛的《一代宗師》(2013)和許鞍華的《黃金時代》(2014)大抵是介乎Ap(A)和A(Ap)的作品,一方面他們不得不在規限中騰挪,尋隙表現摻入的「香港性」,一方面由於導演過人的駕馭能力,影片也較能扭轉敘事慣性,不落俗套地各抒己意,寫下各自的香港故事。例如《一代宗師》將葉問、一線天、宮二滯留香港寫成只有眼前路,沒有身後身,卻依然點燈傳承的處境,儼然為第一代香港人立碑;《黃金時代》則以蕭紅一路南來,於香港完成一生最重要的作品,就在這個事實基礎上,側寫了香港的雜亂和一眾無心插柳,不成之成;與1984年導演前作《傾城之戀》裡,香港成全男女主角的情懷遙相呼應,半帶批判,半帶發展。

至於可歸入A(A)的,竊以為可包括彭浩翔的《維多利亞壹號》(2010)、《低俗喜劇》(2012)、《香港仔》(2014);麥焥欣、鄭思傑的《東風破》(2010)等。陳果的《那夜凌晨我坐上旺角開往大埔的紅VAN》(2014)則介乎A(Ap)與A(A)之間。箇中評論及簡別,值得另撰一文詳之。

總言之,面對中港文化差異和市場面向的權力傾斜,香港電影近年出現了以曲折反拍[Ap(A)]和主體扭轉,直接發聲[A(Ap)]的兩線「抗爭」。重正乾坤並非坦途,雨傘運動之後,香港電影人能否進一步充權,就像有心人在獅子山頭掛上「我要真普選」直幅,重塑過去一直代表香港的獅子山精神那樣,為香港電影重賦新義,日新又新?時間會讓我們找到答案。

作者朗天為影評人