- 點擊數:8991

- 發佈:2015-08-17

台灣經濟實力排名全球 27名,但由於中國的敵視,使得台灣的實力與影響力在比例上嚴重失真。因此,若要維持現狀,則需有不對稱戰略思維,不僅是在軍事實力,也須外交政策的配套。

隨著中國在南海忙碌的填沙造陸,一向冷門的台灣的國防事務突然炙手可熱起來,美國智庫、國會、乃至五角大廈都直接間接的對台灣國防發表意見,並主動曝光台美的軍事合作,動作絕非尋常。民進黨總統候選人訪美,更得到高規格對待,這些軍事、外交的訊號都相當友善為明確,台灣若能正確回應,將可開展全新的國際格局。簡單說,中國就像一面哈哈鏡扭曲台灣、因此需要另一面不對稱的曲鏡以還原台灣本該有的地位。

一、不對稱作戰的迷思與關鍵

先看美國最關切的軍事安全。「新美國安全中心」的學者傑克森(Van Jackson)在《外交官》(The Diplomat)雜誌撰文主張美國放棄對台出售F-16升級版,他認為如此既可避免出售「攻擊性武器」激怒中國;又可協助台灣以不對稱作戰方式制衡中國,性質上是屬防禦性而非攻擊性。可維繫美中關係或擔憂引發兩國熱戰。

(一)迷思與陷阱

其實,此種論述並不新鮮,回顧馬英九總統2008年就任不久,美國海軍戰爭學院的研究副教授莫瑞(William S. Murray)便在「海軍戰院學刊」(Naval War College Review),認為台灣應採「豪豬戰略」(porcupine strategy),[1]主要論述是中國二砲裝備不斷更新,各類飛彈精準度大增,且數量龐大,台灣再多的攔截飛彈也阻擋不了,機場跑道絕對會遭飛彈癱瘓,戰機根本無法起降。因此F-16與P-3反潛機都不必引進。主張台灣不需海空軍,只需強化地面部隊。莫瑞的說法被當時的國安會奉為圭臬,頻頻對國防部下指導棋,導致引起國軍將領甚至國民黨立委反彈的政治風波。

這類言論號稱都號稱不對稱作戰(asymmetric warfare),出發點都是基於戰爭的成本效益,但在戰史上卻缺乏支撐,例如二戰太平洋戰場,面對登陸的美軍,日軍守備隊往往都享有主場,防禦工事、地道遍佈的地面防禦優勢,十足可與美軍來個不對稱作戰。但在缺乏海空戰力的情況下,防禦很快便被瓦解。1999年的科索沃戰爭,南斯拉夫的優勢地面部隊最後也是敗於北約的空中打擊。這都說明居於弱勢的一方,採取不對稱戰略並不只能倚賴單一軍種或力量。有效的不對稱戰力,應是總合戰力的塑造,最重要的是上位的戰略思想指導。若僅由武器層面思考,將陷入見樹不見林的陷阱,造成迷思。

(二)關鍵在創新

不對稱作戰的名詞起源於美軍,1997年的「四年國防總檢」(The Quadrennial Defense Review)提出的「不對稱威脅」(asymmetric threats)、[2]「不對稱手段」(asymmetric means[3])算是最早見諸於官方文件的說法。而《國軍軍語辭典》對「不對稱作戰」的定義「係以不對稱手段、非對等力量與非傳統方式所進行的作戰,旨在迴避敵人強點,並以適當的戰法、戰具攻擊敵人的弱點,從而改變戰爭的結果。[4]」其實,若由戰史的實證經驗觀察,不對稱作戰的成功關鍵在於創新,而非偏頗的孤注一擲。

例如二次大戰初期,法軍坦克數量與性能都由於德軍,但採傳統方式分散配置於步兵單位,德軍卻是採集中使用的編制與戰術、加上由森林區域突破法軍防線的戰略,結合俯衝轟炸機的立體戰法,結合「三大創新」才一舉擊潰法軍。又例如日本帝國海軍,發展出航艦戰術,並結合「航空艦隊」以空制海的戰略思想,在大戰初期徹底瓦解美、英兩國在亞洲的海權。近代的冷戰時期,美軍為了協防歐洲,又亟思避免觸發核大戰,因此發展出「空陸戰」的戰略(Air- Land Battle),其後並成功用於波灣戰爭。這些例子都清楚說明,不對稱作戰需要有系統性的整體創新,包括戰術以及戰略,結合多項創新元素才能發揮以寡敵眾、以弱勝強的效果。簡單說,不對稱戰的目標就是避實擊虛、以長攻短,而手法則是創新。

(三)不對稱的辯證

另一個不對稱的關鍵課題,就是質與量的選擇。基本上,若是擁有毫無限制的資源可以使用,則三軍、各兵種都可以獲得最佳的武器配置。但現實上這是不可能的,因此需在有限資源內取得成本效益最佳的投資選項。下列兩個具體案例,可供思索。

1.台灣陸軍為提高首都防衛能力,計畫提高裝甲部隊戰力。有兩種可能方案。購買M1戰車,投資金額約為300億台幣,數量則為100輛。但同樣的金額則可將既有的M60A3升級300輛。

2.台灣海軍為提高反登陸能力,計畫購置8艘新的遠洋潛艦,每艘平均單價為350億台幣,總預算約為2,750億台幣。選項,同樣的預算可建造軍均價為150 億的近岸潛艦 10艘,外加1,000枚陸基反艦飛彈。

a.首先就是重新認知世界上沒有台灣問題,中國才是問題。即便是所謂的「一中問題」,事實上1949年建國的中華人民共和國才是「兩個中國」的製造者,台灣不必自墜其政治陷阱,更不應容許部分政治人物討好北京,扭曲歷史事實的說法。

b. 其次,南海爆發衝突的可能性遠高於臺海,台灣不必自己嚇自己,更要改變以往只重「儀式性外交」的政策文化,過度考慮他國立場,特別是怕得罪中國的心態,如此才能避免委屈不能求全的陷阱傷害國家利益。

c.避免「斯德哥爾摩症候群」。台灣長期受到外交不平等處遇,國際間任何表現都會被冠上「台灣之光」,北京的小恩小惠都會被視為善意,這是標準的「斯德哥爾摩症候群」。滿足於「外交小確幸」將混淆戰略認知,形同溫水煮青蛙,不利國家關鍵利益的維持。

4.國防經濟:跳脫傳統「國防工業」的思考,由「國防經濟」角度切入,以擴大國防預算的成本效益。國防經濟涵蓋的產業圈大於國防工業,除既有的製造業外,包括部分服務業、軟體產業、等。最大的意義在於將國防需求,目標在於盡可能與國內的生產力產生正相關。此一觀點也可由OECD國家的統計研究看出,「國防支出提升經濟生產力的效應存在。[5]」

5.國防結合綠能:溫室氣體的排放造成暖化,已是人類安全問題,台灣在這部份的努力相當不足,綠能僅佔台灣能源供應的。民進黨推出的「綠能工坊」主張大力發展綠能,除民間資源外,也可參考美國防部政策,將綠色能源視為國防任務的一環,「結合能源效率、能源安全、以及環境永續,並尋找運用新能源技術。[6]」台灣可行作法,是行政用車採節能車輛,軍方營舍屋頂則裝設太陽能板,依照筆者測算,一座標準的連級房舍可裝設70kw的太陽能板,若能全面推廣對國家綠能的發展具有實質貢獻。

在台灣為海島防禦的戰略背景下,台灣不像歐洲或南韓面臨大規模主戰車決戰的威脅,且已有近100架攻擊直升機。而在戰史上,潛艦也從未成功扮演反登陸的角色,諾曼第登陸、福克蘭群島之役,都證明此點。潛艦的最大價值在分散敵主力艦隊的資源,使其需投資反潛作戰的防衛力量,相對降低攻勢力量。因此,前述兩個建軍計畫應可在理性決策的模式下,取得合理的選擇。可惜的是,台灣的建軍計畫確乏統合性的戰略指導,往往淪於軍種的「輪流採購」,因此要發揮不對稱戰力的戰備整備,需先扭轉既有軍事決策文化,亦即是由外部來加以平衡,這即為文人領軍最重要的價值與作用之一。

二、重建戰略認知

台灣要有效建立不對稱戰力,也必須同步解決本身面對的矛盾問題,如此才可避免政策選擇的內耗,這其中以內部認同的混淆更是關鍵。事實上統獨關乎個人政治取向,本應相互尊重,不應影響國家利益的追求。因此,重要的是台灣應重新建立自己的戰略認知與立場,

此種戰略認知的重建,除了既有的宣傳、教育外,國家領袖以及政治菁英的態度將扮演更重要角色。國家領袖展現的自信,可以傳遞民眾安全感,政治菁英的言談方式,可以建立民眾的信賴感,此點對2016年的新執政團隊來說,將是必須細膩經營的媒體戰與心理戰。

三、台灣不對稱戰略的新思維

從戰略高度著手,台灣的不對稱戰略需由上往下一層一層建構,同時需考量外部效益的發揮,以使國防資源的投入產生最大化效益。若以民進黨總統參選人蔡英文的「維持現狀」為國家戰略目標,則在國防政策、國家軍事戰略層面,可以優先考慮下列幾項新思維作為重點:

(一)政策層面

(1)國防經濟:跳脫傳統「國防工業」的思考,由「國防經濟」角度切入,以擴大國防預算的成本效益。國防經濟涵蓋的產業圈大於國防工業,除既有的製造業外,包括部分服務業、軟體產業、等。最大的意義在於將國防需求,目標在於盡可能與國內的生產力產生正相關。此一觀點也可由OECD國家的統計研究看出,「國防支出提升經濟生產力的效應存在。 」

(2)國防結合綠能:溫室氣體的排放造成暖化,已是人類安全問題,台灣在這部份的努力相當不足,綠能僅佔台灣能源供應的1.9%。民進黨推出的「綠能工坊」主張大力發展綠能,除民間資源外,也可參考美國防部政策,將綠色能源視為國防任務的一環,「結合能源效率、能源安全、以及環境永續,並尋找運用新能源技術。 」台灣可行作法,是行政用車採節能車輛,軍方營舍屋頂則裝設太陽能板,依照筆者測算,一座標準的連級房舍可裝設70kw的太陽能板,若能全面推廣對國家綠能的發展具有實質貢獻。

(二)國家軍事戰略:

- 絕對防衛圈:以陸制空以陸制海形成本土絕對防衛圈,隨著軍事科技的進步,飛彈的精度與射程增加,非常適合台灣的戰略環境佈署,以多彈種、多層次的搭配,可以較低成本發揮制海、制空所需,創造局部的制空權與制海權,減少海空軍負擔,增加其戰略運用彈性。

- 確保戰略機動能力:此為與國外學者最大差異所在,這些國外學者認為台灣不必擁有潛艦、先進戰機等「攻勢武器」。實際上以台灣戰場環境缺乏縱深,因此維持一定數量的先進戰機、潛艦,以擴大戰場空間實為必要,問題只在投資的比例多寡。同時,此種戰略機動能力,對「不對稱外交」更是重要,後文中另行說明。

- 設立機器人兵種:航空、地面、乃至水面水下無人載具的發展已具有攻擊能力,可以降低成本輔助其他作戰系統執行高強度高風險任務,且其作業特性相當符合台灣募兵制的走向,可以較少人力維持高戰力。因此,應快速參酌以色列、美國、德國等作法,在各軍種之下設立機器人兵科,以有效形成戰力。

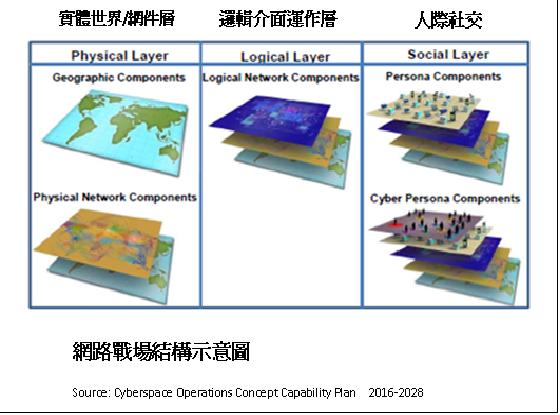

- 戰略資訊部隊:網路屬於另一領域空間,如同陸海空一般,都需有專責的作戰單位主導,就如同飛機發明後,航空單位最終由陸軍、海軍獨立出來一般。因此無論是否成立第四軍種,抑或以指揮部型態直屬參謀本部,台灣應儘速將資訊戰提昇至戰略位階,以專責資訊戰的攻防。

- 軍備整備:在武器裝備的層級,需支持前述的政策、戰略指導原則。因此,先進制空戰機、近岸潛艦、神盾艦仍是必要投資。陸軍主戰坦克應優先考慮舊有戰車升級為主,並結合國內陶瓷工業發展所需之複合裝甲。陸軍另一當務之急是升級單兵裝備,可提高戰力與士氣。新興的無人載具、資訊戰,則結合國內機電設計、遙控模型製造、雲端主機產業,以最大化擴展國防經濟。

四、不對稱外交

台灣軍力將是未來外交實力。在國際的現實主義下,傳統的儀式外交、乃至經濟外交,礙於綜合國力,台灣都無法與中國競爭。但就像商業市場中的「利基」,「安全價值」是北京永遠無法與台灣競爭的議題,台灣也應把握戰略機遇期,徹底調整以往的外交途徑,將外交、軍事力量當成聯合作戰,將有限資源集中在關鍵議題上,以取得最大國家利益。

新的途徑主要包括

(1) 互信機制在於自信:所謂的信心建立不只是對敵國,更是對盟國,例如美、英、歐盟內部各國也須建立互信機制。台灣情況更為特殊,因此需更有自信的方式進行。即使是敏感的兩岸互信,無論北京態度如何,只要是合乎國際法、非涉他國主權,台灣也可單方面主動進行。例如「海峽行為準則」、乃至特定「非武裝區」的設立,都可單方面宣布執行。主因就是宣示對象不僅是中國,也包含國際社會。

(2) 武裝中立:要確保維持現狀的目標,就必須有武裝中立的決心,在現實主義的國際政治下,和平是目標不是手段,「愛與和平」也需要棒子支持才能實現。。因此,軍力的投資需要合理增加,無論是GDP的3%或其他方式,同時將前述的「國防經濟」納入,以使投資能在增加軍力的同時,也對GDP的成長做出貢獻,產生良性循環。

(3) 軍力開展外交:台灣外交需避開無法與中國競爭部分,才能突破困局。而最佳的選項,除軟實力的人道、民主外,硬實力的軍事力量將扮演最重要角色。台灣可利用既有的地緣優勢,扮演東亞關鍵平衡者角色,落實前述的武裝中立,並與利害當事國取得更實質而緊密的外交關係。

(4) 環保外交:地球暖化是人類共同面對的威脅,2015年底即將簽訂的「巴黎協定」(Paris protocol)將具有強制力,暖化議題與減碳規範,在國際上已逐步形成「碳經濟」(carbon economy)、「碳政治」(carbon politic),台灣擁有完整的環保工業基礎、豐富的綠能資源,且為世界第二大綠能設備出口國,可扮演更積極的作為以開拓外交空間。同時,前述的國防結合綠能,具有級大潛力與可行性,應優先要求經濟部與國防部合作,可快速提高台灣綠能使用率,且可作為外交籌碼,向國際社會展現台灣決心、並作為典範協助他國發展綠能。

透過類似的不對稱戰力、外交,台灣將有極高機會可突破既有的外交困局,藉由安全事務與重要國家建構深層的共同利益,以此為「點」,並在其他國際空間的爭取上,可收到「線」、「面」的溢出、擴散效益。這相對國力有限的台灣,集中資源的最佳突破口,同時兼顧自我防衛能力並產生外交效益。對台灣下個十年的發展將是關鍵的戰略指標。

作者蘇紫雲為淡江大學整合戰略中心執行長

註解

[1] William S. Murray, “Revising Taiwan’s Defense Strategy,” Naval War College Review(Newport), Vol. 61, No. 3, p. 15.

[2] William S. Cohen, Report of The Quadrennial Defense Review(Washington D. C., May 1997), p. 10.

[3] Ibid., p. 21.

[4]國防部,國軍軍語辭典(台北:國防部,2004年3月),頁2-6。

[5]盧文民 周漢忠,”國防支出對經濟生產力之影響-以 OECD 國家為例,” 第十五屆決策分析研討會會議輪文集(台北:中華卓越經營決策學會,2012年),頁9。

[6] Steven M. Anderson, “The Wicked problem of Military Operational Energy in Combat Zone,” Energy Security as a Grand Strategy(Washing D. C.: National Defense University., May 2012), p. 38.

5454;background:white'>年),頁9。

[6] Steven M. Anderson, “The Wicked problem of Military Operational Energy in Combat Zone,” Energy Security as a Grand Strategy(Washing D. C.: National Defense University., May 2012), p. 38.