- 點擊數:14095

- 發佈:2017-05-04

川普的勝選常被一些評論者視為反全球化民粹力量的勝利,甚至預測川普承諾推動的貿易保護主義將會逆轉全球化的趨勢,危害全球的經濟成長(Goodman, 2016; Swanson, 2016)。一些觀察家甚至以1914年第一次世界大戰爆發的前夕,來比擬今日全球的處境(Sharma, 2016)。他們認為,在1914年之前,全球國家之間貿易及移民的規模都相當高,然而反全球化的力量最終卻將這波全球化推向了戰爭。許多學術研究也指出全球化的趨勢是有可能被逆轉的。例如Karl Polanyi在其重要著作《鉅變》(Great Transformation)中便指出,19世紀的全球化威脅了社會生活,從而引發了社會的自我保護機制,孕育了反全球化的力量。各個社會的自我保護機制在形式上有所不同,有些社會走向民主的福利國家,而有些社會則走向共產主義及法西斯的極權主義道路。經濟學者Kevin H. O'Rourke以及Jeffrey Williamson也認為,全球化在發展的同時,便種下了自我毀滅的因素。透過回顧歷史,他們發現19世紀早期的全球化,造成了勞動要素稀缺的歐美國家內部不平等快速上升,到了19世紀晚期,反全球化的政治力量開始在歐美各國內部取得主導力量,並積極推動高關稅、農業保護以及限制移民等政策,從而導致全球化出現逆轉(O’Rourke & Williamson, 2001)。全球化遭逆轉的歷史會在當代重演嗎?在川普成為新任美國總統後,他及其執政團隊有能力逆轉全球化嗎?

本文試圖從政治經濟學理論、現有政治經濟數據、以及媒體報導來分析川普政府對全球化的影響。本文認為川普政府仍受到許多結構限制,難以逆轉經濟及文化全球化的趨勢。中美關係雖是影響全球化趨勢的關鍵因素,但目前尚無跡象顯示,中美之間的實力已發生決定性的變化。然而,川普政府雖無法逆轉全球化的趨勢,其仍受支持者反全球化偏好的影響,因此仍有強烈動力去改變美國既有的貿易政策,而改變的幅度將取決於川普與共和黨議員之間的關係,以及民主黨議員的回應方式。本文以下將先界定全球化的內涵,並探討目前全球化的發展趨勢。其次,本文將分別從結構觀點及國內政治的觀點,分析川普政府對全球化的影響。

何謂全球化

在討論川普對全球化的影響前,筆者首先要釐清全球化(globalization)在本文中的定義。學界對全球化的定義方式繁多,本文主要採取政治學者Robert Keohane以及Joseph Nye的定義方式。Keohane 和Nye (2002)使用全球主義(globalism)作為全球化概念的核心。他們將全球主義定義為一種相互依賴且橫跨世界各洲的網絡。這種網絡包含了資本及貨物的連結,也可以包含資訊或理念的連結,甚至是環境生態上的連結。在此定義下,全球化指的是全球主義逐漸增厚的過程,而去全球化(deglobalization)指的是全球主義開始衰退的過程。在Keohane和Nye的定義下,全球化不僅僅只是一種經濟上相互依賴的過程,它更包含了社會、文化、軍事甚至環境的層面。

從Keohane 和Nye的定義來看,全球化也並非僅是當代特有的現象,例如古代的絲路也在促進一種薄的全球化。全球主義在人類歷史中曾出現增厚,也曾出現變薄。換言之,全球主義是可能逆轉的。當代全球化與過去的全球化有幾點主要差別:首先,當代的全球化比過去更厚,所形成的網絡比過去更加緊密,節點之間形成連結的速度更快,成本也更小。其次,美國在推動當代全球化上扮演了關鍵角色,例如美國華爾街的金融業,或者是好萊塢的娛樂產業都具有全球性的巨大影響力。

全球化正在衰退嗎?

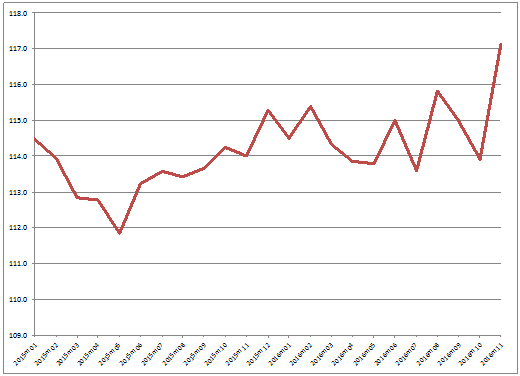

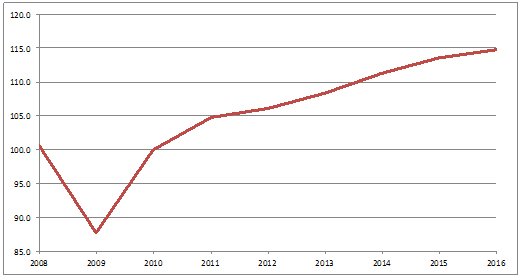

在討論川普對全球化的影響前,我們應先了解,全球化是否在川普上任前已經出現衰退了呢?依據上述的全球化定義,全球化可包含許多面向。其中,貿易是最常見的測量指標。一些觀察家便以全球的貿易現狀來主張全球化已陷入停滯,他們指出統計數據顯示,目前全球的貿易總量在2016年第一季呈現停滯,在第二季時衰退0.8%,而美國2016年前九個月的進出口也減少了約四千七百億美元(Appelbaum, 2016)。不過如果從CPB World Trade Monitor所提供的資料來看(圖一),雖然全球貿易總量確實在第一季呈現衰退,十月時甚至出現另一波衰退,但十一月已出現回升。如果我們從更長期的趨勢來看(圖二),在2008年全球金融危機後,全球貿易量曾陷入衰退,但自2009年後就開始回升,並一直呈現上升趨勢。簡言之,若單從全球貿易量來衡量全球化,短期而言,全球貿易量會出現起伏波動,但長期來看,全球貿易量並未呈現衰退。

圖一全球貿易總量2015-2016(Values 2010, USD billion)

資料來源:CPB World Trade Monitor

圖二全球貿易總量2008-2016(Values 2010, USD billion)

資料來源:CPB World Trade Monitor

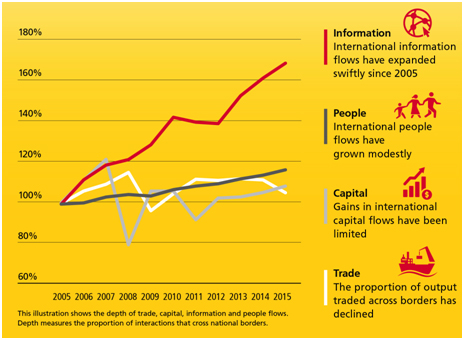

除了全球貿易總量外,我們也可以從其他指標來衡量全球化的趨勢,例如DHL Global Connectedness Index提供了我們另一個測量全球化的系統性指標。DHL Global Connectedness Index分別從資訊(information)、人員(people)、資本(capital)及貿易(trade)的流動來測量全球化。其中,資訊流動包括了跨國電話通訊及出版品流通;人員流動包括了移民、觀光客及國際學生的流動;資本流動包括了外國直接投資及證券投資;貿易流動則包括了商品的進出口。根據圖三,自2005年以來,資訊及人員流動是呈現上升的趨勢,且未受2008年的金融危機所影響。而資本流動也在2012年後呈現上升趨勢,但並未回到危機前的水平。相較之下,貿易出口在2008年的金融危機後出現衰退,而後呈現回升,但在2014年後又出現衰退。

圖三全球化趨勢(依流動類別分)

資料來源:Global Connectedness Index

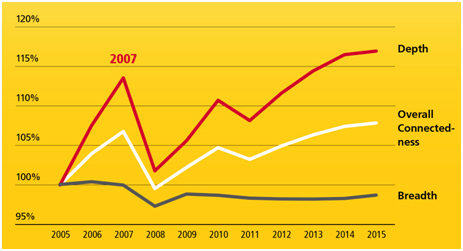

Global Connectedness Index也試圖計算全球化的深度(depth)及廣度(breadth)。深度指標試圖比較一個國家的國際流動量與國內流動量的大小,當國際流動量比國內流動量大越多時,全球化的深度便越深。廣度指標則是試圖了解一個國家的各項國際流動指標(資訊、人員、資本及貿易)遍及多少國家,當一國的資訊、人員、資本及貿易流動遍及越多國家,則全球化的廣度便越廣。圖四顯示,全球化的深度及廣度在2008年都出現大幅衰退,而後則出現回升。其中,全球化深度的成長率較高,雖在2010年及2011年間出現衰退,但之後又快速成長,且已超越危機前的水平。相較之下,全球化廣度的成長率較慢,2009年至2015 年間都未有顯著成長,且尚未回到危機前的水平。

圖四全球化趨勢(依深度及廣度分)

資料來源:Global Connectedness Index

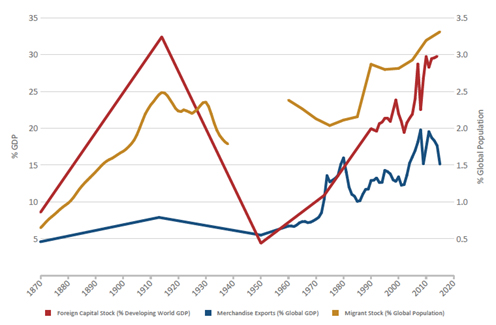

最後,布魯金斯學會(Brookings Institution)的研究員Brina Seidel及Laurence Chandy則是以過去一百五十年的資料來測量全球化的趨勢(Seidel & Chandy, 2016)。他們主要從出口貿易、外國資本及移民這三面向來測量全球化,其中出口貿易是以流量計算,而外國資本及移民是以存量計算。根據圖五,二十世紀初期(1870-1914)便出現一波全球化,出口貿易、外國資本及移民這三面向都呈現成長的趨勢。他們發現,若從外國資本及移民來看,全球化呈現上升趨勢。其中,今日的移民流動已超過二十世紀初期,而資本流動則尚未超越二十世紀初期時的高峰。若從出口貿易來看,2015年的出口貿易佔GDP比值則出現衰退,但當代的出口貿易仍高於二十世紀初期的高峰。

圖五全球化的長期趨勢(1870-2015)

資料來源:Seidel & Chandy (2016)

上述各方資料顯示,若我們從多層面指標來測量全球化,當今的全球化並未呈現衰退,資訊、資本及人員的流動都仍呈現上升趨勢,甚至已經超越二十世紀初的高峰。若我們僅從貿易來測量全球化,確實有資料顯示目前的貿易出口呈現衰退,但若從全球貿易總量來看,則又呈現回升。況且,經濟學家Barry Eichengreen提醒,貿易衰退的原因有可能來自於經濟成長趨緩,而經濟成長趨緩有時候是成熟經濟體正常的波動現象。甚至,目前中國經濟成長的趨緩,也可能是造成全球貿易出口衰退的原因之一(Eichengreen, 2016)。簡言之,目前的數據並無法支持全球化已出現衰退(或停滯)的說法,而全球貿易出口衰退也並不一定代表全球化將被逆轉。

然而,目前的資料確實也顯示,2008年的金融危機曾造成全球化短期的衰退,這顯示全球化趨勢仍是有可能受一些重大事件而發生衰退。那麼,川普政府是否也能讓全球化陷入短期衰退呢?本文以下將從結構觀點及國內政治的觀點,分析川普政府對全球化的可能影響。

結構觀點

從結構觀點出發的理論,主要會以國家或體系作為分析層次,這類理論可以從經濟結構、國家與企業間互動、霸權(hegemon)、國際建制(international regime)、以及理念擴散等角度來進行分析。以下,筆者將以幾種代表性的理論來推論川普對全球化的影響。

首先,從經濟結構來看,政治學者Philip Cerny認為全球化主要由以下五種結構性的趨勢所驅動:(1)更彈性化的生產製造方式;(2)企業由階層式管理轉向精實管理(lean management);(3)資訊科技強化了企業的決策能力,使其能更有效地監管所有層次的生產及管理過程;(4)消費市場的分割化;(5)更有自主性的跨國金融市場及制度的出現(Cerny, 1995)。這些趨勢不大容易因川普就任美國總統而遭到逆轉。或者我們可以進一步從國家與企業間互動的角度來看,推動全球主義擴散的機制之一便是市場競爭(Simmons, Dobbin, & Garrett, 2006)。除了企業之間在市場競爭下必須設法改善自身的生產效率,國家之間也在競爭改變自身的管理架構(如稅制、勞工及環境標準),以便獲取更多跨國企業的投資及出口市場。在市場的競爭壓力下,國家實施保護主義政策的成本變得高昂,甚至人民對國家治理能力的信心也在衰退,這些限制都使得國家在與跨國企業談判時,有時會居於劣勢(Strange, 1996)。在市場競爭的結構下,跨國企業可與國家討價還價,要求國家提供更有利於企業盈利的環境及政策,否則便要移向其他開出更好條件的國家,這樣的壓力可以讓國家的管制標準向下沉淪(race to the bottom)。

川普為了降低美國企業外移的趨勢,曾提出要對這些外移企業課以35%的進口關稅以作為懲罰。這樣的政策能有效嚇阻企業外移嗎?上述理論會給予否定的答案。例如Mitchell Kane便認為,企業外移主要是因為在美國生產的成本過高,當政府對企業課以高進口關稅,若外移的獲益仍高於重關稅,企業依舊會有誘因繼續外移,企業部分的利潤透過關稅流入了政府;若重關稅的成本高於外移,企業外移的誘因會降低,但企業可能會將重稅的成本轉嫁給消費者(Tucker, 2016),甚至企業可能會要求政府給予補貼,從而造成納稅人的負擔。換言之,即便國家強行限制產業外移,該政策對企業、消費者及納稅人所增加的成本,可能會引發來自這些群體的政治壓力,從而弱化該政策的持續性。

其次,從霸權穩定論(hegemonic stability theory)或國家權力理論(state-power theory)來看,該理論預測,若美國的霸權地位能夠維持,全球開放的貿易體系也能夠存續下去,但若美國的霸權地位出現衰退,大國之間的經濟權力差距縮小,發展較慢的大國便較容易傾向反對開放體系,因此全球開放的貿易體系將出現衰退(Krasner, 1976)。川普未來的施政是否能夠使美國保有全球霸權的地位呢?這個問題在目前尚不易回答,但從川普對中國的強硬態度來看,中美之間衝突後的結果,有可能是決定美國能否維持霸權的重要變項。依據國家權力理論的邏輯,若中國自身無法有效改革內部經濟的問題,從而導致危機內爆,或者當川普確實能有效地透過經貿政策削弱中國的經濟實力,則全球化將能由美國霸權繼續推動。若美國在與中國的衝突中落敗,中國成為新的世界霸權,則全球化將可能轉由中國霸權來推動。當中美兩國在衝突後仍實力相當時,全球化則可能出現逆轉。然而,必須一提的是,政治學者Krasner認為霸權穩定論並未得到充分的歷史證據支持,例如在1900-1913年期間,大英帝國的經濟權力一直在衰退,但其並未反對開放的貿易體;而在1919-1939年期間,美國雖已有霸權的實力,但卻未推動開放的貿易體系(Krasner, 1976)。換言之,從霸權穩定論來進行預測,理論本身便有局限性。霸權國家可能會受到國內政治制度的限制,而無法及時地改變對外政策,要等到重大外部事件(如戰爭)發生,才有可能在行為上產生真正轉變。

此外,並非所有學者都贊同全球化必須由霸權國家來維繫。例如新自由制度主義(neoliberal institutionalism)便認為,霸權雖然在推動國際合作初期可以發揮提供公共財的領導功能,但當國際之間的合作出現後,國際間的持續合作並不需要靠霸權來維繫。即便沒有霸權,各國仍然可以透過國際建制(例如非正式網絡或國際組織)來解決集體行動的困境(Keohane, 1984)。當國家能從合作中獲益時,也會缺少誘因去推翻既存的國際建制。2008年金融危機後的國際合作便可視作一個案例。由於各國缺乏合作,1930年代的經濟危機最終強化了反全球化的力量,並引發了世界大戰。然而,2008年的金融危機則出現了不一樣的結果,在各國的合作下,類似1930年代的最壞情況並未發生,新興國家也加入了全球經濟治理,中國選擇與美國及歐盟合作,並未選擇顛覆既有體制,而這背後的原因在於新興國家能從既有的自由秩序中獲利,且他們目前仍缺乏能力提出更具有正當性的替代選項(Drezner, 2014)。在這樣的觀點下,即便川普執政下的美國霸權地位不再,或是美國的貿易政策轉變,既有的自由秩序仍可能受其他國家支持,並維持全球化的發展方向。

甚至,國際建制也可能限制川普的貿易政策。若川普政府真的對中國實施高關稅,此舉將違背美國自身對於世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)的承諾,對美國在商業上的聲譽可能產生負面影響。而中國也可能會透過WTO來捍衛自身權益,其中的選項包括訴諸WTO的爭端解決機制(dispute settlement mechanism),要求美國補償,若求償未果,可要求WTO授權,對美國施以貿易制裁。由WTO授權的制裁較能對被制裁國產生可信的威脅,若貿易制裁能夠對被制裁國產生足夠大的成本,違反WTO精神的國家便有可能重新選擇遵守WTO的規則。

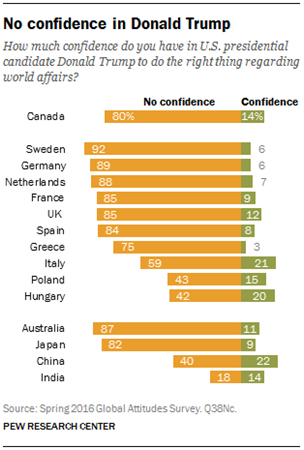

最後,根據建構主義(constructivism)的觀點,全球化所帶來的理念擴散過程,會逐漸形成國際規範,並限制全球化發展路徑的可能選項。例如,在民主及人權觀念的擴散下,殖民主義、法西斯主義或共產主義已經很難在當代重新取得政治正當性,即便全球化出現倒退,也很難重回這些道路。再者,即便全球化過程激發了社會自我保衛機制以及在地認同感,民主課責性仍然是當代政治正當性的重要來源。換言之,文化上的全球化可能並不容易逆轉,尤其當挑戰者無法具有其他替代性的正當性來源時,其挑戰可能更不容易成功。以目前的資料來看,即便川普贏得選舉,他也並未在美國或他國的民眾間享有高度的正當性。根據皮尤研究中心(Pew Research Center)在選舉期間所做的跨國民調顯示(圖六),當民眾被問及是否對川普能在世界事務上做出對的行為有多大信心時,許多國家的多數民眾都表示不具有信心。而根據蓋洛普(Gallup)的民調,川普就任時的民調支持度僅有45%,是近三任總統中最低的就職支持率(柯林頓66%、小布希62%、歐巴馬78%)。這些跡象都顯示,即便川普有心逆轉文化上的全球化,他可能並無法提出一個更具有正當性的理念,來取代既有的國際規範。

圖六世界各國對川普外交事務的信心程度

資料來源:Pew Research Center

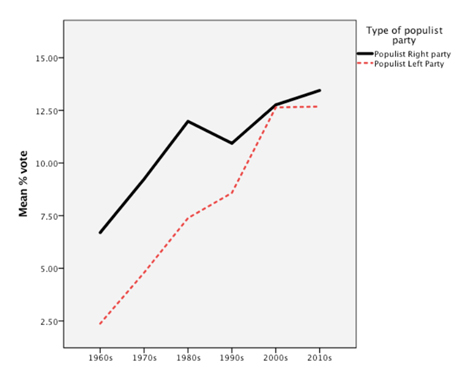

而從全球理念擴散的角度來看,川普的勝選是否有可能導致民粹主義在全球擴散,進而引發全球化的逆轉呢?許多觀察家都擔憂這樣的情形,可能將出現在歐洲。政治學者Ronald Inglehart以及Pippa Norris的研究指出,目前右翼民粹主義政黨在歐洲各國的國會選舉中得票率整體而言從1960年代的6.7%上升至近年來的13.4%(圖七),這些民粹主義政黨大多吸引了年紀較長的世代、男性、宗教及族群上佔多數的群體、以及較低教育程度的選民,他們大多傾向反對全球治理、多元文化及移民,這些群體因為感受到自己將失去文化優勢,因此傾向支持民粹主義政黨(Inglehart & Norris, 2016)。Inglehart以及Norris認爲這股力量在短期內確實會引發文化戰爭、政策變動、以及自由民主體制的倒退,但長期來看,當較老世代逐漸凋零後,新世代的進步價值偏好將可能獲得鞏固。換言之,即便川普的勝選會引發其他國家內部不同世代間的文化衝突,文化戰爭的結果並不一定是全球化的逆轉,甚至長期來看,反而可能是進步價值具有獲勝的優勢。

圖七民粹主義政黨在歐洲國家的平均得票率

資料來源:Inglehart & Norris( 2016)

綜而言之,從結構觀點來看,川普仍將受到經濟及文化全球化的結構限制,因而不易逆轉全球化的趨勢。即便中美關係可能是影響全球化的重要變數之一,目前也尚未有足夠的跡象顯示美國與中國的實力差距已經大幅縮小。然而,結構觀點確實有其限制,即便全球化的趨勢並未改變,但國家的貿易政策仍然會出現轉變,換言之,在結構因素並未大幅變動的情況下,結構觀點無法解釋美國的對外經濟政策何以出現變化(例如退出跨太平洋戰略經濟夥伴),因此,我們仍需要能從國內政治的視角來進行分析。

國內政治觀點

在政治經濟學的文獻中,開放經濟政治模型(Open Economy Politics Model)提供了我們一個分析國內政治如何影響貿易政策的研究傳統。開放經濟政治模型主張應從微觀基礎(micro-foundations)來分析總體或系統性的現象。政治學者David Lake(2009)認為,開放經濟政治模型包含了以下幾個主題。首先,開放經濟政治模型會去了解個體或團體的政策偏好如何形成,開放政治模型通常會借助經濟學理論來分析特定政策在經濟上的分配效果,以此判定誰是潛在贏家及輸家,並由此推論他們在政策上的偏好。其次,開放經濟政治模型會去分析政治制度(如否決點、選區及選舉制度)如何影響個體或群體之間的議價及談判過程,以及政治制度如何加總個體或團體間相衝突的偏好。最後,在瞭解個體偏好如何加總成國家偏好之後,開放經濟政治模型會進一步去分析,國際制度如何影響各國之間的議價及談判過程。

綜合上述,根據開放經濟政治模型,當我們試圖解釋一國貿易政策的變化時,我們應先了解個體對貿易政策的偏好如何形成,而在解釋個體的貿易偏好前,我們可以先借助經濟學模型來了解貿易政策在經濟上的分配效果。根據經濟學中的Heckscher–Ohlin 模型,自由貿易會使得該國內的豐沛要素所有者成為贏家,稀缺要素所有者成為輸家,以美國為例,高技術勞工能從全球化中獲益,低技術勞工則會受害;而根據經濟學Ricardo–Viner 模型,自由貿易會使得該國中具有比較優勢的產業部門獲益,而缺乏比較優勢的產業部門則會受害,在此模型下,美國的科技業屬於自由貿易的贏家,而美國的鋼鐵業及汽車業都屬於輸家。在這些分配效果下,開放經濟政治模型認為自由貿易的受益者會傾向支持自由貿易政策,而自由貿易的受害者則會反對自由貿易政策。這樣的推論,確實獲得調查研究的支持( Scheve & Slaughter, 2001)。

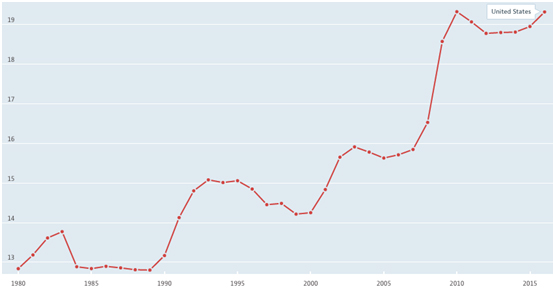

在經濟學理論對自由貿易分配效果的假定下,鑲嵌式自由主義(embedded liberalism)成為支持自由貿易陣營中重要的政策選項,亦即政府可以透過重分配政策來補償自由貿易下的受害者,以便換取其對自由貿易的支持。許多研究也都發現,歐美國家在貿易自由化的過程中,公部門的社會支出也隨之增加,間接支持了鑲嵌式自由主義的說法(Hays, Ehrlich, & Peinhardt, 2005; Rodrik, 1998)。若從OECD的資料來看(圖八),我們也能發現,美國公部門的社會支出自2005年起便開始增加,尤其在2008年金融危機後,社會支出更是大幅增加,2010年後稍為減少後仍又開始上升。歐巴馬政府在任內一邊推動跨太平洋戰略經濟夥伴(Trans-Pacific Partnership,TPP),同時也推動健保改革,亦可視作支持鑲嵌式自由主義的例子。

圖八美國公部門社會支出占GDP比值(1980 – 2016)

資料來源:OECD (2017)

上述研究大多假定,經濟利益的分配是決定個人支持自由貿易與否的關鍵因素。然而,另一批政治經濟學者的研究則挑戰了這樣的假設,許多調查研究都發現,個體的貿易偏好形成過程十分複雜,經濟利益、認知過程、價值觀及身份認同都會對個體的貿易偏好產生影響。例如,當個體越具有強烈的社區認同、民族自豪感、族群優越感、孤立主義世界觀或對他人信任程度低,則該個體越容易反對自由貿易(Hainmueller & Hiscox, 2006; Kaltenthaler, Gelleny, & Ceccoli, 2004; Mansfield & Mutz, 2009; Mayda & Rodrik, 2005)。

若這些研究成果是可靠的,那麼鑲嵌式自由主義的效果可能並不如想像中的大,即便政府提高社會支出,也不見得能夠鞏固支持自由貿易的政治聯盟。甚至一些調查研究還發現,民眾不見得總是支持社會支出,例如當個體宗教信仰越強,或越相信貧窮是個人造成的,其越不傾向支持增加社會支出(Fong, 2001; Scheve & Stasavage, 2006)。簡言之,上述研究質疑了鑲嵌式自由主義的樂觀想法,即便政府增加社會支出,反全球化的力量未必會被削弱。當我們分析支持川普的反全球化群眾時,也應注意其貿易政策偏好及候選人偏好的形成過程,可能遠比經濟學理論所預測的結果更為複雜。

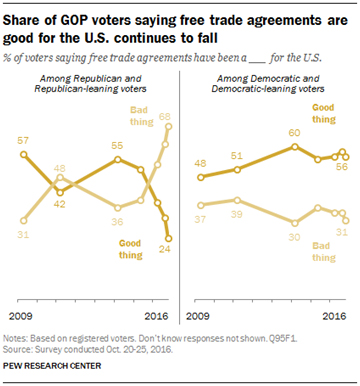

首先,根據皮尤研究中心的調查(圖九),美國共和黨的支持者對於自由貿易協定的看法,已出現重要轉變。對支持共和黨民眾而言,認為自由貿易協定對美國是件好事的比例已大幅下降,到了2016年,僅剩24%的共和黨民眾認為自由貿易協定對美國是件好事,而有68%的共和黨民眾認為自由貿易協定對美國是件壞事。共和黨轉向反自由貿易協定的立場或許與茶黨(Tea Party)的興起有關。NBC News與Wall Street Journal的民調便發現,美國民眾整體而言變得更反對自由貿易協定,反對的比例從2007年的46%上升至2010年的53%,而推動這些轉變的民眾很多是來自高收入的群體,而調查也發現約有61%的茶黨支持者反對自由貿易協定(Harwood, 2010)。許多研究及調查也發現,茶黨參與者大多是年紀較長、男性、白人、以及經濟和教育狀況都不錯的中產階級,他們大多自認受到經濟蕭條的影響,對歐巴馬的政策方向極度不滿,他們也自認比一般的共和黨支持者更加保守(Skocpol & Williamson, 2012; Zernike & Thee-brenan, 2010)。

圖九美國共和黨及民主黨支持者對自由貿易協定的看法

資料來源:Pew Research Center

其次,根據2016年美國總統大選的出口民調(Cohn, 2016),川普在這次選舉關鍵的鏽帶(rust belt)幾州,贏得更多來自低教育勞工階級的白人選票,這個群體在2012年大選中曾支持歐巴馬,但這次卻轉向支持川普,川普比希拉蕊或2012年共和黨總統候選人羅姆尼(Willard Mitt Romney)贏得更多來自此群體的支持。透過贏得鏽帶低教育白人勞工選民,川普獲得的選舉人票因而超越了希拉蕊,這成為他即使輸了全國投票,但仍能當選美國總統的主要原因。在過去,歐巴馬在競選時就曾以對汽車業的補貼政策來吸引低教育白人勞工的支持,但歐巴馬對抗全球暖化的政策,則疏遠了煤礦業的支持。在這次選舉中,川普對自由貿易協定及反暖化政策的抨擊,以及將希拉蕊描繪成與華爾街為伍的形象,可能都有助於他囊獲此區汽車業及煤礦業的支持。皮尤研究中心的調查也顯示,川普對於中國、自由貿易及移民的立場,確實對許多原本傾向民主黨的低教育白人勞工具有吸引力(Cohn, 2016)。

綜合上述,在這次選舉中支持川普的反全球化力量,至少有來自共和黨陣營內由茶黨領軍的力量,以及感到被民主黨背叛的鏽帶區低教育白人勞工。這樣的反全球化政治聯盟,在政策偏好上已不再僅是鑲嵌式自由主義。由民主黨出走的低教育白人勞工也許還會受鑲嵌式自由主義影響,但茶黨的偏好則相當不同。茶黨的支持者特別關注美國逐年上升的貿易赤字,並擔憂貿易赤字將拖垮美國的領導地位,他們更將全球主義視為傷害美國主權的主張,他們認為全世界(尤其是中國)利用不公平的貿易協定來傷害美國企業的利益,並偷走美國人民的工作,也因此茶黨支持者會傾向支持更能夠彰顯美國民族主義的強硬政策,他們更希望政府使用限制進口的方式來維護美國利益(Lighthizer, 2010)。

川普目前一方面支持擴大對基礎建設的公共支出,另一方面提名Peter Navarro 主導國家貿易委員會,以及Robert Lighthizer擔任貿易代表,並將重啟貿易談判當作施政重點,可被視作回應茶黨籍低教育白人勞工這兩種群體的動作。然而,這兩種群體的偏好也潛在地相互衝突。茶黨支持者支持減稅及對企業去管制化,他們反對政府舉債及擴大支出,也因此,若他們能有效影響川普團隊,川普或許將難以透過鑲嵌式自由主義來鞏固來自低教育白人勞工的支持。此外,川普所提名的官員人選中,也仍有不少人支持自由貿易(Appelbaum, 2017),川普團隊如何平衡這些自身陣營內的潛在衝突將是未來觀察重點。

最後,開放經濟政治模型提醒我們需關注政治制度如何影響群體之間的議價及談判過程,以及政治制度如何加總個體或團體間相衝突的偏好,亦即我們需要思考:究竟是哪些群體有能力影響最終的政策結果?川普的反全球化民粹聯盟會是貿易政策的最終決定者嗎?

從比較政治的角度來看,美國的憲政制度常被視作一種比其他老牌民主國家擁有更多否決點(veto point)的制度(Stepan & Linz, 2011)。當一個制度賦予越多行為者擁有批准議案的權力時,其否決點便越多。而美國憲政制度中的分權制衡,便創造出了許多行政權無法完全控制的否決點。在否決點多的制度中,要通過改變現狀會相對困難,但當政策順利通過後,也比較能持久運行(Rogowski, 1999)。學者針對優惠性貿易協定(Preferential Trade Agreement)的研究便發現,當國內制度中的否決點越多,該國越不容易成功與他國簽訂優惠性貿易協定,但也相對能使既存的優惠性貿易協定更能持久運行(Mansfield, Milner, & Pevehouse, 2007)。

更具體地來說,根據美國的憲法,國會才擁有決定徵稅及關稅的權力,美國憲法第一條第七款規定,「所有徵稅議案應首先在眾議院提出,但參議院得像其他議案一樣,提出或同意修正案」(All Bills for raising Revenue shall originate in the House of Representatives; but the Senate may propose or concur with Amendments as on other Bills)在實踐上,關稅通常也被視作徵稅議案。若川普真的決定制定高關稅,他必須獲得國會的授權。且當總統獲得授權後,在執行關稅時,仍有可能受到來自美國國際貿易法院的監督,確保總統在程序上和實質上沒有濫用國會的授權。川普目前享有的優勢是共和黨掌握了參、眾兩院的多數。若川普能順利獲得共和黨多數議員支持他的貿易政策,那麼他的確更容易獲得國會授權。然而,掌握參議院48席的民主黨參議員們仍可以發動冗長發言(filibuster),以此阻撓法案的通過。在歐巴馬任內,掌握參議院41席的共和黨便曾透過頻繁使用冗長發言,成功地讓歐巴馬的施政議程陷入僵局。如今,民主黨亦可如法炮製。

川普所面臨的另一項挑戰則是他能否取得共和黨多數議員支持他的貿易政策。在美國的政治制度下,總統並無法完全控制國會議員,國會議員可能會因自己的職涯考量或選區利益,而選擇不在所有議題上皆支持總統。根據政治學者對美國貿易政策的研究,國會議員為了自己的政治生命,在選擇是否支持貿易法案時,除了考量選區選民的偏好外,也會考量利益團體的政治獻金(Bailey, 2001; Baldwin & Magee, 2000)。依據媒體的報導,在川普表示欲重新協商北美貿易協定後,許多支持自由貿易的利益團體已經開始嘗試影響談判內容(Sargent, 2016)。國會議員即是利益團體可能進行的遊說目標。此外,共和黨參議員Mike Lee最近考慮提出法案將更多總統在貿易政策上的權力收回國會(Gillespie, 2017),由此可見,共和黨議員中對川普的貿易政策亦有異見。

綜上所述,從國內政治的角度,支持川普的反全球化政治聯盟,在政策偏好上已不再僅是鑲嵌式自由主義,而將帶有更強烈的經濟民族主義色彩。然而,此聯盟的偏好是否能完全轉化為政策,仍將受既有的政治制度所限制。川普目前的優勢在於掌握國會多數,但他的施政仍有可能受到民主黨議員的杯葛,從而陷入僵局。然而,政治制度也不全然僅有限制的作用,川普在現有制度下,仍有許多策略選項來實現其支持者的目標,例如他若能成功提名心儀的大法官,便有機會透過大法官多數及國會多數來改變一些既有制度,重新界定遊戲規則。

結論

本文嘗試探討新上任的川普政府對全球化的潛在影響。從結構觀點來看,川普逆轉全球化的可能性不大;若從國內政治的觀點來分析,川普有較多的優勢及機會可以改變美國既有的貿易政策,但即便川普成功改變了既有的貿易政策,這些政策也未必能逆轉全球化的趨勢。川普的當選,確實反映了國內政治的變化,但這不必然意味著美國霸權或全球化時代的結束。

本文在後半段主要集中在討論美國貿易政策變化的可能性,但此討論亦可延伸至川普其他的全球化相關政策。以移民政策為例,從川普上任之初,便以行政命令限制七國移民入境來看,川普確實積極地在實踐他對支持者的競選承諾。然而,我們也可以看到,此舉引發強烈的社會反彈,不但多位聯邦法官試圖暫時凍結行政命令,各地快速出現群眾抗爭的浪潮,共和黨議員現有26名表示反對,甚至連Airbnb、Uber、Lyft、Facebook、Google、Apple、 Amazon、Starbucks、Nike、Coca-Cola、Goldman Sachs等企業也表態反對,蓋洛普的民調更顯示,55%的美國民眾反對川普限制移民的行政命令。這些跡象都顯示,即便川普政府能做出一些短期性的政策變動,美國的民主制度、公民社會甚至包括企業,都將會對這些政策發揮制衡的作用。此案例也意味著,在正反力量拉鋸下,全球化的速度或許將放慢,甚至出現短期的波動,但未必會出現穩定的倒退。

參考文獻

Appelbaum, B. (2016, October 30). A Little-Noticed Fact About Trade: It’s No Longer Rising. The New York Times.

Appelbaum, B. (2017, January 3). With Choice of Trade Negotiator, Trump Prepares to Confront Mexico and China. The New York Times.

Bailey, M. (2001). Quiet influence: The representation of diffuse interests on trade policy, 1983-94. Legislative Studies Quarterly, 45–80.

Baldwin, R. E., & Magee, C. S. (2000). Is trade policy for sale? Congressional voting on recent trade bills. Public Choice, 105(1–2), 79–101.

Cerny, P. G. (1995). Globalization and the changing logic of collective action. International Organization, 49(4), 595–625.

Cohn, N. (2016, December 23). How the Obama Coalition Crumbled, Leaving an Opening for Trump. The New York Times.

Drezner, D. W. (2014). The system worked : how the world stopped another great depression.

Eichengreen, B. (2016, November 17). Globalization’s Last Gasp. Retrieved January 20, 2017, from https://www.project-syndicate.org/commentary/growth-before-globalization-by-barry-eichengreen-2016-11

Fong, C. (2001). Social preferences, self-interest, and the demand for redistribution. Journal of Public Economics, 82(2), 225–246.

Gillespie, P. (2017, January 19). Republican senator’s bill aims to reel in Trump’s trade power. Retrieved January 25, 2017, from http://money.cnn.com/2017/01/19/news/economy/trump-tariff-bill-republican-senator-mike-lee/index.html

Goodman, P. S. (2016, November 9). Trump Rides a Wave of Fury That May Damage Global Prosperity. The New York Times.

Hainmueller, J., & Hiscox, M. J. (2006). Learning to love globalization: Education and individual attitudes toward international trade. International Organization, 60(2), 469–498.

Harwood, J. (2010, September 28). 53% in US Say Free Trade Hurts Nation: NBC/WSJ Poll. Retrieved January 24, 2017, from http://www.cnbc.com/id/39407846

Hays, J. C., Ehrlich, S. D., & Peinhardt, C. (2005). Government spending and public support for trade in the OECD: An empirical test of the embedded liberalism thesis. International Organization, 59(2), 473–494.

Inglehart, R., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash (SSRN Scholarly Paper No. ID 2818659). Rochester, NY: Social Science Research Network.

Kaltenthaler, K. C., Gelleny, R. D., & Ceccoli, S. J. (2004). Explaining citizen support for trade liberalization. International Studies Quarterly, 48(4), 829–852.

Keohane, R. O. (1984). After hegemony : cooperation and discord in the world political economy. Princeton, N.J. : Princeton University Press,.

Keohane, R. O., & Nye Jr, J. S. (2002). Governance in a globalizing world. Power and Governance in a Partially Globalized World, 193–218.

Krasner, S. D. (1976). State power and the structure of international trade. World Politics: A Quarterly Journal of International Relations, 317–347.

Lighthizer, R. E. (2010, November 12). Throwing Free Trade Overboard. The New York Times.

Mansfield, E. D., Milner, H. V., & Pevehouse, J. C. (2007). Vetoing co-operation: The impact of veto players on preferential trading arrangements. British Journal of Political Science, 37(3), 403–432.

Mansfield, E. D., & Mutz, D. C. (2009). Support for free trade: Self-interest, sociotropic politics, and out-group anxiety. International Organization, 63(3), 425–457.

Mayda, A. M., & Rodrik, D. (2005). Why are some people (and countries) more protectionist than others? European Economic Review, 49(6), 1393–1430.

OECD (2017), Social spending (indicator). doi: 10.1787/7497563b-en (Accessed on 22 January 2017)

O’Rourke, K. H., & Williamson, J. G. (2001). Globalization and history: the evolution of a nineteenth-century Atlantic economy. Mit Press.

Rodrik, D. (1998). Why do more open economies have bigger governments? Journal of Political Economy, 106(5), 997–1032.

Rogowski, R. (1999). Institutions as constraints on strategic choice. Strategic Choice and International Relations, 115–136.

Sargent, G. (2016, December 28). Shocking, but true: Corporate elites think Trump’s trade agenda might help them. The Washington Post. l

Scheve, K. F., & Slaughter, M. J. (2001). What determines individual trade-policy preferences? Journal of International Economics, 54(2), 267–292.

Scheve, K., & Stasavage, D. (2006). Religion and preferences for social insurance. Quarterly Journal of Political Science, 1(3), 255–286.

Seidel, B., & Chandy, L. (2016, October 4). Is globalization’s second wave about to break? | Brookings Institution.

Sharma, R. (2016, November 12). When Borders Close. The New York Times.

Simmons, B. A., Dobbin, F., & Garrett, G. (2006). Introduction: The international diffusion of liberalism. International Organization, 60(4), 781–810.

Skocpol, T., & Williamson, V. (2012). The Tea Party and the remaking of Republican conservatism. Oxford University Press.

Stepan, A., & Linz, J. J. (2011). Comparative perspectives on inequality and the quality of democracy in the United States. Perspectives on Politics, 9(4), 841–856.

Strange, S. (1996). The Retreat of the state : the diffusion of power in the world economy. New York : Cambridge University Press,.

Swanson, A. (2016, December 29). The world today looks ominously like it did before World War I.

Tucker, J. (2016, December 8). Trump’s 35 percent tariff wouldn’t keep jobs in the U.S. Here’s why.

Zernike, K., & Thee-brenan, M. (2010, April 14). Poll Finds Tea Party Backers Wealthier and More Educated. The New York Times.

作者 林竣達 為美國馬里蘭大學政治學博士生