- 點擊數:17976

- 發佈:2017-12-07

前言

2017年9月份,恐怖主義事件發生次數有124起,其中地點在索馬尼亞、印度、巴基斯坦、伊拉克、哥倫比亞、肯亞、土耳其、奈及利亞、智利、泰國、菲律賓等世界各地。此外,在其他月份亦有許多因恐怖主義的傷亡事件產生,例如4月7日瑞典斯德哥爾摩襲擊、4月9日埃及基督教堂爆炸事件、英國5月22日曼徹斯特競技場爆炸、西班牙8月17日巴塞隆納恐襲事件等等都造成多人傷亡。恐怖主義成為二十世紀末到二十一世紀熱門的話題之一,但是目前美國並無恐怖主義這個罪名,法律規範的乃是謀殺、傷害、綁架等實質的侵害,也沒有人恐怖份子罪名而遭到判刑,那麼為何這個名詞總是讓人聞風喪膽、各國領袖紛紛致力消滅打擊呢?有感於近年恐怖主義已經擴散到西方民主世界、亞洲許多國家,為了深入了解恐怖主義,本文針對恐怖主義的定義與意涵、近年恐怖主義的發展、恐怖主義的歷史架構、恐怖主義的形成原因、恐怖份子如何培養、恐怖份子的決策擬定、恐怖主義組織的類型、聯合國的反恐政策、民主與恐怖主義的關聯、川普上台後的反恐政策走向逐一分析探究,以釐清其發展現況。

何謂恐怖主義

社會學家定義恐怖主義為一種社會建構的概念,透過政府與媒體報導對於該恐怖主義事件的發生與結果所形成的一種存在共識。具體而言,恐怖主義是一種暴力,透過不同的主體實踐之。不過,有學者認為恐怖主義並不同於一般的暴力行為,因為它特定的施暴對象乃為全體公民,目標是致力散怖恐懼於大眾群體,且事件的發生會伴隨著特殊的政治性目的。然而,Ignacio & Luis (2009)認為每種暴力的成分都具有利益團體,都能散佈恐怖意念,並非只有恐怖主義攻擊。而且,恐怖主義的對象並非只有全體公民,還包括具有攻擊能力的軍人或是戰鬥組織。Ignacio & Luis認為恐怖主義有別於其他暴力活動乃是根據行動者意識(the actor-sense)的不同而有所差異。行動者意識乃指一種非涉及國家領域的暴力概念。具體而言,恐怖主義的特徵包括非國土範圍的、秘密行動的、不固定形式的攻擊、對公共群體施暴、長期規劃地對抗國家政府、小範圍的傷亡(Sánchez-Cuenca & de la Calle, 2009)。儘管內戰也具有對公民施暴、不固定形式攻擊的特色,不過由於內戰的定義通常必須超過傷亡一千人,而恐怖主義平均傷亡人數在40.6人,因此,恐怖主義主義有別於內戰,乃是一種小規模的暴力攻擊。這種小規模攻擊例如是炸彈客、射殺警察等,都是不太需要厲害或精緻的軍事能力(de la Calle & Sánchez-Cuenca, 2011)。

恐怖主義的社會學意涵

從功能論的角度而言,每一件事物與制度之所以存在,都是因為其具有為人類服務的功能。恐怖主義對社會是具有正面功能的。首先,塗爾幹認為犯罪的存在可以區別敵我,畫清社會道德的界線,為了維繫是非與對錯的界線,恐怖主義必然存在。其次,恐怖主義可以舒緩特定群體的緊張與不安,舒緩基督教龐大勢力對極端伊斯蘭教派的威脅,達到消滅不安的功能。第三,恐怖主義可以達到增加伊斯蘭內部群體凝聚力,第四,恐怖主義可以創造社會進步革新,使恐怖分子與對抗恐怖份子兩方的內部進化,重新修正思考西方強權在世界五大洲的角色與行為。就另一方面,衝突論社會學角度卻認為,恐怖主義的存在是因為他們長期被國家機器剝奪權益、遭到迫害壓榨,且被有權勢的主流階級與大財閥媒體抹黑、貼標籤成為恐怖份子(Austin, 2004)。例如恐怖分子主張他們的戰鬥是為了聖戰,抵抗權勢團體的入侵。

恐怖主義的發展

恐怖主義是全球衝突的重要一環。在2016年全球恐怖主義指標(The 2016 Global Terrorism Index,簡稱 GTI)中顯示,全世界遭到恐怖主義攻擊最嚴重的五個國家包括伊拉克、阿富汗、奈及利亞、巴基斯坦、與敘利亞。該國的死傷人數佔了全部恐怖攻擊傷亡人數的72%。而要為74%傷亡人士負責的主要恐怖主義組織有四個:伊拉克和黎凡特伊斯蘭國(ISIL)、博科聖地(Boko Haram)、塔利班(Taliban)與蓋達(al-Qa’ida)(IEP, 2016)。

2015年全球經濟因恐怖攻擊受到的傷害花了896萬美元的成本,雖然看起來斥資甚高,但與2015年全球經濟因各種暴力衝突的形式影響,而耗費的13.6兆美元的成本相比較起來,顯然渺小許多。不過這在不同國家中的差異乃相當大的。像是2015年,伊拉克經濟在恐怖攻擊的損害就佔了國內生產毛額(GDP)的17%。

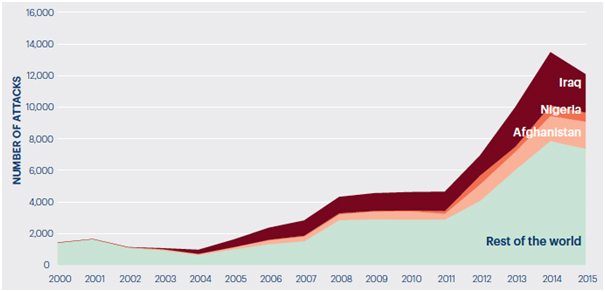

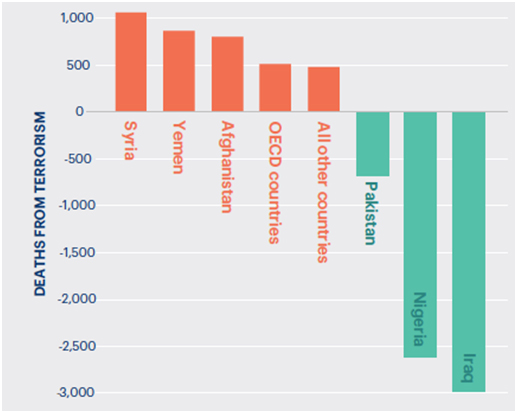

以整體趨勢來說,四成的恐怖攻擊次數發生在奈及利亞、阿富汗與伊拉克。全球因為恐怖主義而死亡的人數已經從2010年之後逐年下降,尤其在2014到2015間有顯著下降趨勢。例如2014年,在伊拉克與奈及利亞兩國中,有5,556人死於恐怖攻擊而2015年,只剩3,389人,主要範圍在伊拉克與奈及利亞(IEP, 2016)。另外,在中非共和國、索馬利亞與蘇丹等國的死亡人數已有所下降。而攻擊次數在2014年到2015年間也有下滑的趨勢。如圖一所示。恐怖主義攻擊傷亡人數下降的主因是乃在「博科聖地」(Boko Haram)與 「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」(Islamic State of Iraq and the Levant,簡稱ISIL) 兩股恐怖主義組織勢力在奈及利亞與伊拉克等地的削弱,如圖二所示。巴基斯坦的恐怖主義活動之所以下降,主要與巴基斯坦三軍情報局(ISI)與邊境兵團(Pakistan Army in the Federally Administered Tribal Areas)所扶植的巴基斯坦塔利班(Tehrik I Taliban Pakistan,簡稱 TTP)內部的內鬨有關。同時在2014-2015期間,印度與泰國也在恐怖主義的活動層次中下降了級數,不過,2015年的曼谷的恐怖攻擊事件造成20人死亡與2017年9月22日四名士兵在泰國南方因爆炸事件死亡,多名受傷,乃為恐怖主義發展整體下降趨勢的例外。

儘管恐怖主義這近年來在傷亡與出現次數有下滑的發展,然而,恐怖主義攻擊的力量卻史無前例的蔓延到許多國家,其影響世界其他國家數目大為增加。例如,從2000年到2016年,恐怖組織的攻擊已經從28的國家擴增到43個國家,牽連的國家數目已破最高紀錄。雖然,在伊拉克、奈及利亞、巴基斯坦等國,因恐怖主義死亡人數已經下降,但在其他OECD國家中的死亡人數卻顯著上升。尤其,2015 年,在土耳其與法國兩國的傷亡受害達到最高。2015年,在法國的35次恐怖攻擊中,一共死亡161人,平均每次攻擊就有4.6人死亡。此外,如果從2000年一直到2015年的發展來看,塔利班( Taliban )的恐怖攻擊已經創下4052死亡人數,從2000年至今已經增加了29% ,在戰役前線中全部的死亡人數達到15000人,擴增了34% (IEP, 2016)。

恐怖主義的歷史架構

恐怖主義在Rapoport(2004)研究中,主要有四波歷史發展:無政府狀態、反殖民主義、新左派與宗教路線。第一波乃始於1880年,現代恐怖主義從俄羅斯、西歐、巴爾幹、亞洲印度,當時採行的恐怖主義施行策略主要是對政府主要官員進行暗殺行動。早期有一個顯著的例子就是3k黨(Ku Klux Klan)的發展。在南北戰爭結束後,南方各州的白人認為其種族優勢地位受到威脅,想要控制被解放的黑奴,用暴力的手段攻擊非裔美國人、或是支持種族平等的南方共和黨白人等。

第一波乃是創立恐怖主義教條的階段。由於傳統社會有分化人民、使敵人消音的力量,透過一種使人感到有罪或提供撫慰悲傷的管道會讓人民腐化。武裝暴動方式可以規避這些力量、並迅速而有效達到新政治目的,也許該手段對當代人民而言不具有道德,但對未來新的一代來說,這些暴民卻是解放人性的高貴革命家。恐怖份子迫使一些人反政府、促使人民跳脫覺得虧欠的罪惡感,讓誇張的行動一而再、再而三重複進行,這個社會自然而言會出現對恐怖主義兩極化的態度:支持與反對。屆時,武裝行動自然而然會號召許多新力軍加入,革命也會獲得支持。例如,1878年1月24日,一位Vera Zasulich的女性傷了一名虐待政治犯的俄國警官,她自稱為恐怖份子,從法院獲釋後,她獲得許多民眾的鼓掌。

由於交通便利、新聞媒體流通迅速使得第一波恐怖主義快速擴張,加上幾位代表領袖Sergei Nechaev, Nicholas Mozorov, Peter Kroprtkin, Serge Steniak等人所遺留的典範,促使第一波恐怖主義的發展(Rapoport, 2004)。由於1890年代為第一波恐怖主義的高潮,許多蘇聯或歐陸政府官員遭到恐怖份子暗殺,因此,狄奧多羅斯福(Theodore Roosevelt)成為首位開始與其他國家合作共同消除恐怖份子、強化邊界控制的美國總統,只可惜該舉僅維持三年,因為各國利益不合而失敗。

第二波反殖民的時期歷經自1920-1960年代,儘管參與團體均為愛國主義份子,但主要訴求在於抵制各州被殖民的矛盾糾葛問題。第一次世界大戰結束,巴黎和會的凡爾賽條約預告著第二波恐怖主義的開始。當時盛行由民族國家自決將來前途,一些歐洲戰敗小國尚未準備好獨立,被國際聯盟強制性決定。此時,恐怖主義方興未艾。有別於第一波的恐怖主義聚焦於國內的政治情境;第二波恐怖主義乃是跨國的活動。從第一次世界大戰結束到第二次世界大戰爆發,是第二波恐怖主義蔓延的時段,這段時期也是美國崛起的時代。第二次世界大戰的爆發象徵著這段時間以來種種無法解決的問題:凡爾賽條約失敗的影響、西方強權在亞洲與非洲的侵略分贓不均、一戰未處理好的戰罪問題、弱小國家受到西方國家壓榨與殖民等(Rapoport, 2004)。第二波的恐怖主義發展也涉及到許多特殊的政治議題,例如阿爾及利亞不想要巴黎放棄對他們的主權統治、北愛爾蘭想留在英國的行政管轄權內,土耳其不願讓賽普勒斯共和國成為希臘的主權管轄範圍。但英國想把賽普勒斯成為其在中東運作的基地。

第二波恐怖主義的發展改變了衝突手法,由於第一波暗殺政治人物的活動經常引發反效果,且不具有太多金錢利益,所以第二波發展較少有暗殺的行為(Rapoport, 2004)。第二波的手法比第一波較為複雜,通常有較多元的受害者,而且是遭到連續性的侵害,為了要斬斷政府的眼耳,恐怖份子選擇消滅警察、軍隊及其家人,大多的攻擊模式屬於肇事完立即逃逸的策略。另外,比起第一波的恐怖攻擊,第二波的攻擊顯然具有較高效益,他們能形成跨國的組織,不同國際團體的領袖能互通訊息有無,形成共同的連結。這些離散團體具有複雜且強大的凝聚力。這在十九世紀末也曾出現過,例如愛爾蘭叛軍從美國愛爾蘭裔獲得許多武器、金錢與自願者等贊助,但後來在1920年代美國政府即出面對英國政府施行政治影響力,使愛爾蘭勢力強大。猶太裔美國人的流亡團體也有類似的支援其母國情況。

第三波恐怖主義的歷史發展是屬於新左派色彩,主要強調維護愛國性質的民族主義,發源自1960年代後期、一直持續到二十一世紀開始(Rapoport, 2004)。不過目前在西班牙、英國、秘魯與哥倫比亞仍有殘存勢力。第一波與第三波有相近之處。兩者都出現國際的綁架與跨國謀殺活動。例如,從1968-1982有409起跨國綁架事件,有951人成為人質。而且第三波的恐怖主義活動,女性成為戰鬥之領袖。這一波不像第二波,女性僅止於協助傳達訊息的角色(Rapoport, 2004)。第三波重視金錢效益,例如人質綁架協商的斡旋金高達三百五十萬美元。雖然,第一波與第三波都是熱衷於暗殺事件的恐怖攻擊方式。不過第一波的受害者通常因為其位於某行政機關的政府官員,下達不利政令傷害到某些人民利益,而慘遭攻擊。但是第三波被害者通常都是受害理由都是被害人本應受到懲罰的報復行為,而且三分之一的受害者皆為美國人,顯示美國在恐怖主義中有新的重要地位。這些美國人在拉丁美洲、歐洲、與中東政府都扮演關鍵性的支持角色。

最末一波恐怖主義的發展,乃屬於宗教路線。第四波恐怖主義的歷史發展,起於1979年,活動運作以宗教為名,目的是要創造神聖的國家。這個發展可能一直延續至2025年。其中有兩個在該波前期運作良好的現代化恐怖主義組織。第一個具有現代的恐怖主義組織乃是愛爾蘭共和軍(The Irish Republican Army),成立於1916年。這個群體的運作主要跨越兩波恐怖主義發展。第二的重要的組織為巴勒斯坦自由解放組織(The Palestine Liberation Organization),成立於1964年,在1967年之後開始運作。其組織內部分別受不同阿拉伯國家控制,解決巴勒斯坦問題並未有一致的看法。例如阿拉法特為首的多數派希望採取政治與外交手段進行,其反對勢力則主張以軍事武力來消滅以色列。儘管該組織崛起於第二波,但是一直到第四波,開始變得更加活躍(Rapoport, 2004)。除了以色列、愛爾蘭、巴勒斯坦、賽普勒斯、亞美尼亞都有這種以宗教聖戰為名恐怖主義組織,在斯里蘭卡的佛教徒也有類似的情況。除了這些恐怖組織以外,基督教團體也有恐怖主義分子,其行為大多與種族歧視有關。但是,總括來說,這一波的核心是伊斯蘭教的恐怖組織的發展。伊斯蘭團體的恐怖主義攻擊是跨國性的、最具影響力的、也是傷亡最重的。

第四波的恐怖主義手法有別於前三波,其中手段中最致命的莫過於自殺式的炸彈攻擊。第四波恐怖主義發展的跨國特徵是相當具有特色的。首先,恐怖主義組織的個數從1980年代的200個,到1990年代下降到40個。不過,組織成員數目較多。比起國家公民社群為主的恐怖主義組織,以宗教社群的恐怖主義團體擁有更多人數,不過,通常恐怖主義人數較大的團體大多來自基督教國家。這也跟基督教通常可以比伊斯蘭教生產更多分支團體有關。

更者,比起第三波的恐怖主義歷史發展,第四波的伊斯蘭教恐怖主義組織生存的時間更加長久,目前在埃及、阿爾及利亞、黎巴嫩境內的主要團體都已經超過二十年的歷史,至今仍有效的運作。這些群體都十分龐大,賓拉登的蓋達組織曾經是最大的一個組織,超過五千個成員,座落在七十二個國家境內。位於黎巴嫩的巴勒斯坦自由解放組織於1964年成立,曾有過二萬五千名成員,成立年間試著轉型成為常備軍;同樣的,大多蓋達組織的成員也會為塔利班所服務,參與阿富汗的內戰。

第四,蓋達組織在冷戰蘇聯瓦解後就把美國當作最大的敵手,下手的對象通常是美國軍隊或老百姓,這與第三波以報復懲罰為目的有所不同,如同伊朗人稱美國為最大的撒旦一般,恐怖份子的目標是希望美軍可以從中東撤出。像是美軍也因而被迫放棄對索馬利亞的人道救援,撤出黎巴嫩。不過,其實美國並未真正撤離在中東的軍隊。因此,美國與伊斯蘭恐怖主義組織的衝突不斷。

例如,曾有一次在1998年美國駐肯亞與坦桑尼亞(Tanzania)大使館的暴動造成嚴重傷亡後,美國發動首次巡航導彈(cruise missle)攻擊蓋達組織,結果失敗。這次事件卻無意間造成一個重大的結果,那即是使賓拉登從一個穆斯林邊緣角色成為一個全球名人(Rapoport, 2004)。之後蓋達對美國的攻擊持續展開,包括1993年在世界貿易中心的襲擊與九一一事件(Rapoport, 2004)。此外,蓋達也在阿拉伯半島(Arabian Peninsula)、非洲等地進行恐怖攻擊,目的要美國基督教撤出沙烏地阿拉伯,終極目標是只能有伊斯蘭教的存在(Rapoport, 2004)。值得一提的是,蓋達組織在沙烏地阿拉伯世界的招募方式有別於其他恐怖主義組織,他們招募成員從埃及、阿爾及利亞、沙烏地阿拉伯等地,阿富汗的訓練營招募來自至少六十個穆斯林與非穆斯林國家。每個恐怖組織都是從單一個國家招募成員。這與巴基斯坦自由解放組織有很大的一個不同,巴基斯坦解放組織會從不同組織來訓練該團體,但是蓋達組織的招募與訓練都是僅接收個人。

蓋達組織在阿富汗垮台如此迅速是有道理的,首先,因為該組織違反了恐怖主義組織擁有神職人員的教條,就是不遵守只進行地下活動之原則(Rapoport, 2004)。為了高度擴張訓練營的運作與吸收成員,蓋達組織有許多地面上看得見的活動。只要是被看見的團體都是比較脆弱的。其次,蓋達組織對當地居民來說是外國份子,當地人民並不容易接受他們異國邦的存在。蓋達組織在阿富汗的瓦解已經改變了恐怖組織的正常活動特色,這些恐怖份子毫無動靜地等待下次被動員,直到接獲下個領導人的指示。這其實是違反恐怖份子的行為的特色。通常恐怖份子活動頻繁、積極、自主性高、動作迅速。另外,因為恐怖份子必須獲得充足的物資、武器等資源,他們移動迅速與頻繁會使他們局限於只能軟性攻擊,針對弱勢群體下手。但是目前恐怖份子的攻擊轉向,傾向擴大傷亡人數的規模、增加對不具有武力的公民之攻擊、反對只有軟性攻擊。像是在印尼峇里島2002年10月12日202人死亡的汽車炸彈攻擊事件;印度孟買列車爆炸2006年7月11日超過兩百多人死亡,六百多人受傷的恐怖攻擊;土耳其安卡拉2015年10月10日的自殺爆炸造成102人死亡,200多人受傷等等都是典型的例子。

恐怖主義形成的因素

什麼樣的因素造成恐怖主義的存在呢?許多研究顯示,通常一地有較高的貧窮率、失業率、犯罪率、走私、政治經濟社會動盪不安、兄弟幫派網絡強大、沙文主義與男子氣概盛行之處都會容易有恐怖主義的形成(Paolo & Arturo, 2016)。但是,有更多的研究顯示,其實恐怖主義存在的主因是來自政治性操作,背後乃具有政治性目的(Turk, 2004)。當人民無法從正常管道、和平手段獲得良好的生活時,暴力自然成為另一個爭取更好生活的選項。恐怖主義其實是一種政治性的暴力,當利益被損害或是無法獲得妥協時,自然而然就會有人選擇以恐怖主義行為來完成目標。人民加入恐怖主義組織是建築在政治意識型態的不滿上,並非為了物質上的劫掠或是削減經濟壓力。因此,許多恐怖份子具有高教育背景,家庭經濟良善,真正的動機在於爭取尊嚴、對政治環境的壓迫與憤怒而驅使其成為恐怖份子,這種理念的追求與貧窮截然無關。

大致上有兩個因素是造成某些特定國家會有較高的恐怖主義攻擊傷亡率。其一,如果該國家是默認或是支援恐怖組織發展的,或是該國有較高的政治暴力事件情事等,例如在1989到2014年間,93%的恐怖攻擊發生支援恐怖組織的國家,或人民遭受司法系統迫害、殺害、虐待,或是未有正常程序審辦的非法監禁等國家(IEP, 2016)。其二,90%的恐怖攻擊傷員都發生在已經具有內部衝突或國際衝突的國家中(IEP, 2016)。

此外,研究顯示國際犯罪網絡與恐怖主義發展有顯著的關聯。毒品走私、綁票、人口販賣、武器走私、難民人質走私、經濟詐騙等都與強化恐怖份子的勢力有關(Christina, 2016)。例如聯合國教科文組織的世界文化遺產地點馬利(Gao, Mali)乃是聖戰士非法運輸貨品到歐洲的據點,這造成了2012年馬利的政變,使得很多非洲人成為聖戰士(jihadists)與難民(Christina, 2016)。伊斯蘭馬格里布基地組織(Al Qaeda in the Islamic Maghreb)從2003年到2012年因為綁架所獲得的勒索金等高達九千萬美元。當利比亞最高獨裁者穆罕默德格達費(Qaddafi)政權在2011年10月份瓦解後,在利比亞武器走私貿易的金額預估大約高達四百到一千五百萬美元,以此用來支援恐怖主義的組織發展。在中東2016年,有許多恐怖份子利用移民、難民進行貿易走私,範圍橫跨地中海兩岸(Christina, 2016)。這些移民走私者與恐怖份子共享貿易後所得,在2015年,獲利金額大約在三十至六十億美元。貿易地點涵括阿爾及利亞、埃及、利比亞、摩洛哥、與土耳其等(Christina, 2016)。

其中恐怖主義組織涉嫌的組織犯罪可以區分成三種類型:第一直接的參與,透過綁票、人質狹持直接要求贖金。第二,策略性結盟,例如從利比亞的墓穴中取出的藝術品跟義大利交換武器。第三,透過特權剝削。利用權勢團體進行能源販賣與從中抽取高額利潤。更者,這些極端主義者常常利用廣告、傳媒、網路的方式招募戰士與追隨者。從2014年7月到2015年 5月份,伊拉克和黎凡特伊斯蘭國(ISIL)支持者就已經從網路推特從繼送出六百萬封訊息購買武器、招募成員。

恐怖份子如何培養

儘管恐怖份子自殺性的攻擊被人們視為是一種非理智的行為,但是其實栽培成為一名恐怖分子是經過理性的社會化過程、透過機構培訓而成的。成為一名恐怖份子是需要長時間受到一連串的教育、學習、訓練的。首先,良好的教育背景是成為一名恐怖分子的必要因素,因為有良好的教育背景能夠讓人體會到政治環境的壓迫、對現實的不滿,高知識份子比起教育層次低、貧窮的弱勢人民更容易對政治性的腐敗感到焦慮不安、更急迫的想要改善環境。

其次,成為支持恐怖主義行為的人跟真正成為恐怖份子是有一大段差距的。意識形態上認定自己是一名恐怖份子,跟要接觸過訓練,真正社會化地成為能實際作戰的恐怖份子是截然不同的。機構化的訓練提供宗教性教條的洗滌,培養出保護該宗教的信念,甚至為了信念可以犧牲奉獻生命,機構中提供各種正增強或負增強的媒介,透過獎勵酬賞與處罰等機制,在具有魅力的領袖演說與偶像崇拜的情境中,不斷強化為該組織效命的認同,透過機構內部自設的階級、位階、身份、以及組織內部各種社會地位的升遷,贏得同儕的尊敬與肯定,確定能真正為組織奉獻的忠誠,這乃需要強而有力的機構性社會化培訓過程。研究顯示,越年輕時栽培,讓其升遷越快越高,越能成為一名卓越的極端份子,進行組織化的恐怖主義行為(Austin, 2004)。此外,恐怖份子不只有能從特定的恐怖主義機構中訓練,也能從社會媒體、政治性意識形態等機構中栽培,進行社會化的訓練。

恐怖份子的決策擬定

有兩種對抗的理論可以分析恐怖份子的決策行動(Gordon, 2003)。第一,理性主義(rationalism)。恐怖份子是依據理性選擇來進行犯下恐怖主義活動的人。其具有特殊團體的政治或宗教理念,實施暴力只是為了實踐該理念的手段而已。為了推翻暴虐的領袖或政府,恐怖份子會有客觀的理性思考與判斷,何時該使用暴力已實踐其政治理想。因此恐怖份子殺人的衝動來自於殲滅敵人、保護該團體的利益、達到該團體的政治性目的。第二,功利主義(utilitarian)。恐怖份子進行決策時,所依據的是個人或是集體的心理需求,其行動可稱為救贖的行為(redemptive act)。恐怖份子殺人的想法植基於一種為自己理想而奉獻犧牲,達到心靈的滿足與超脫。Gordon認為理性型的恐怖份子就像革命的社會主義家一般,聲稱暴力只是一種手段,目標是要建立更美好的政體,為了改善民生、使社會進步,就必須用暴力推翻其敵人。但就另一方面,情感型的恐怖份子會傾向崇拜男子氣概、英雄主義與自我犧牲,把自己的感覺、情緒、熱情施加在恐怖主義行動中,以滿足其心靈的憧憬渴望。

恐怖主義組織的類型

恐怖主義的類型在各界有不同的定義,一般有分國家與個人的恐怖主義,以及國際與國內的恐怖主義。由於國家恐怖主義其實與國家鎮壓人民無異,故而不在本文討論的範圍內,本文僅針對國際與國內的恐怖主義說明。當我們談到全球的恐怖主義,主要聚焦在國際恐怖主義的發展,但是各國內部也有恐怖主義,卻很少有研究會論述。根據防止恐怖主義組織紀念中心資料庫(Memorial Institute for the Prevention of Terrorism)顯示,從1998到2005年所有關於恐怖主義事件傷亡人數26,445人中,只有6,447人是屬於在國際恐怖主義事件中受害的,而這其中還包括在九一一事件傷亡的三千多人。也就是各國內部的恐怖主義組織其實帶來的傷亡比國際恐怖主義事件還要多(Sánchez-Cuenca & de la Calle, 2009)。現在談到恐怖主義比較容易出現在民主化的已開發國家,其實是指國際的恐怖主義。像是蓋達組織就是一個國際的恐怖主義組織,會在非自己國家以外之地進行活動。但是,這與國內的恐怖主義事件有別。國內的恐怖主義事件,則是指在自己母國以內進行恐怖主義活動,散播恐懼與違反法律等情事。例如依據美國法律規定,只要是涉嫌違反各州刑法規定,進行對人類生命有害的行為,並且蓄意透過對大眾射殺、綁架等各種傷害手段企圖影響政府、政策、或是民意,造成美國境內民眾恐慌等情事,均可稱為國內恐怖主義。

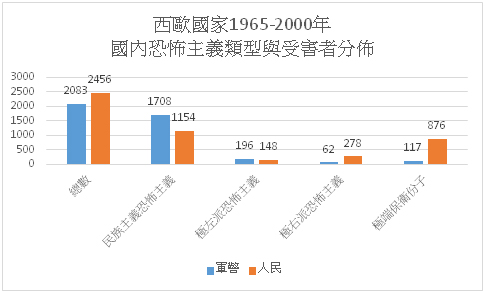

圖三為國內恐怖主義類型與受害者身份的人數分佈統計,從數據顯示就總體而言,45.9%的有武力軍警人士並非是西歐國家從1965-2000年國內恐怖主義受害者的主體,相反地,缺乏武力的人民才是真正的受害者。但是如果只聚焦在民族或國家主義的恐怖攻擊,軍警武裝份子有高達59.7%的比例是受害者。而在極右派的恐怖主義與極端保衛份子的恐怖主義事件中,各有82%與88.2%的受害者為手無寸鐵的民眾。然而國內的恐怖主義並不同於各國內部的內戰,死於國家內部內戰的人數,遠超過恐怖主義事件造成的傷亡人數。各國內部的內戰如果依據傷亡程度的定義,內戰的發生是要超過傷亡一千人以上,傷亡的中位數在10,500人左右(Lacina, 2006)。這是與恐怖主義平均40.6人傷亡有很大差異的(Sánchez-Cuenca & de la Calle, 2009)。儘管傷亡人數的差異可以供吾人區辨內戰與國內恐怖主義是有差異的,不過Erica(2013)認為內戰產生的原因與恐怖主義的發展其有是有所關聯的。

民主有助於降低恐怖主義嗎

根據Francis Fukuyama的論述,民主化、現代化、自由主義、資本市場導致公民高度參與社會事務,增加社會福利,因此,在這些富有的民主國家中,有比較高的和平指數。但以色列除外(Erica, 2013)。那為何會有恐怖主義的發展呢?Francis Fukuyama認為像是蘇聯、中國、中東國家等不奉行民主之地,弱化了民主自由、資本主義市場帶來的全球進步發展,這些崇尚宗教的國度,使得全球在冷戰後,陷入的動盪不安的局面。不過,Samuel P. Huntington卻反對Francis Fukuyama的看法,Huntington認為反民主、經濟差、政治動盪並不是全球衝突的來源,文化差異才是全球衝突的來源。有不少人將九一一當做Huntington所指的文明的崩潰(The Clash of Civilization)之例。而Welch與Nye(2015)認為Fukuyama的民主與自由市場的國家較少有恐怖主義的發展,只能可以解釋已開發國家鮮少有恐怖主義流行的情況。而Huntington文化的差異較能解釋開發中或未開發國家衝突的情況。例如九一一事件,所指的並不是基督教與伊斯蘭教的對立,傳統的伊斯蘭教與基督教一樣崇尚和平,有相近之處。但是伊斯蘭基本教義派與主流傳統伊斯蘭教的內戰分裂,才是促成九一一發生的主因(Welch & Nye, 2015)。

此外,大多數半專制國家像是阿爾及利亞與巴基斯坦,與一些例如伊拉克與阿富汗等獨裁國家才為高度恐怖主義發展的國家。然而,九一一事件之後,為何非自由民主國家的恐怖主義也蔓延到自由民主世界了。 Erica(2013)認為,專制與高壓的統治手法帶給人民迫害,恐怖主義則是人民欲報復專制獨裁政權的手段。而民主國家內部,亦有類似專制政權會發生的事件,像是政府、組織、資本主義市場對弱勢人民進行社會排除與剝削,這可能導致民主國家內部的恐怖主義事件的發生。

其次,九一一事件造成美國贊助許多反恐組織的發展,只要有較多恐怖主義事件發生的地方,美國會提供武力或是資金協助這些國家對抗恐怖主義組織,新聞媒體也會因此聚焦關注。在同時,以往鮮少陳報有恐怖主義事件發生的國家,像是沙烏地阿拉伯或是摩洛哥,明顯的開始出現一有攻擊或人為災害發生,即有恐怖份子聲稱是其所為。這目的是為了提高恐怖主義的受害指數,讓美援增加,像是在2011年阿拉伯部分國家領袖中,不乏有一些陳報恐怖事件發生案件甚至高於阿富汗等地(Erica, 2013)。而又像是2017年十月一日Stephen Craig Paddock在賭城以槍枝掃射屠殺近六十位民眾,造成百人受傷,ISIS立刻聲明Paddock在數月前加入該組織,以恐怖份子的身份並執行了這次的事件。但是其實並非真正恐怖份子所為的,純粹只是恐怖份子虛張聲勢,欲壯大勢力、招攬成員而為。

恐怖主義攻擊的發展趨勢轉向

恐怖主義近年來形成三種趨勢轉向。第一,伊拉克和黎凡特伊斯蘭國(ISIL), 博科聖地(Boko Haram)在伊拉克與奈及利亞的力量已經削弱,但是該組織轉而往其他國家發展跨國的恐怖主義,發展地域不只是中東,尚包括整個歐洲與其他洲。像是恐怖組織博科聖地往鄰近國家入侵,攻擊的事件頻傳,包括西非國家喀麥隆( Cameroon)與尼日爾(Niger)等,都因為該攻擊的傷亡與次數增加而使得在全球恐怖攻擊指標中受害等級有所提升。其次,伊拉克和黎凡特伊斯蘭國(ISIL)的附屬團體勢力不斷增加。舉凡法國、比利時、土耳其、科威特、布隆迪共和國、沙烏地阿拉伯、突尼西亞從2015到2016年間,其遭受ISIL恐怖主義攻擊侵害的指數持續上升,這些攻擊事件在巴黎、布魯塞爾、安卡拉等城市都有以跨國群體為基礎的恐怖組織主導,這些都相當類似蓋達組織主導的九一一事件。第三,近年東南亞的恐怖主義組織運作有白熱化的趨勢。例如2002年10月12日印尼峇厘島的炸彈攻擊、2006年7月11日印度孟買的列車爆炸與2008年11月26日炸彈槍械攻擊、2015年8月17日泰國曼谷的爆炸案、2016年1月 14日印尼雅加達的恐攻。2016年6月28日馬來西亞吉隆坡的手榴彈攻擊。2017年5月23日菲律賓馬拉威遭到「伊斯蘭國」(IS)份子槍枝攻擊。這些攻擊都超過百人喪生、數百人受傷。

恐怖份子透過心理、社會、政治的手段散播伊斯蘭聖戰(jihadism)的宗教理念,以對抗非穆斯林份子。針對許多不實對伊斯蘭信仰的訊息,目前有兩個概念是需要澄清的。第一,伊斯蘭與穆斯林青年無法融入西方世界的文化,導致與西方世界衝突頻繁。第二,負面的歐美殖民歷史背景與巴勒斯坦認同促使在中東的聖戰支持者長期反對歐美國家的入侵與統治。由於歐美與當地文化的衝突加上後殖民的歷史,使得今日的伊斯蘭聖戰在當地得到認同。這兩個常被提及的概念其實是錯誤的(Paolo & Arturo, 2016)。第二代與第三代的新移民穆斯林青年其實並未像其父母一般對原生母國有強大的認同、對歐美國家等殖民母國有極大的憎恨與反感。相反地,這群年輕人能夠融入西方世界的文化、對自己國家的認同是嶄新的、已能打破反西方與支持原生背景文化兩者的對立,這些青年建立了完全有別於該父母的國家與宗教意識形態。因此,吾人必須明白目前是極端主義走向伊斯蘭化(“Islamisation of radicalism”),而非伊斯蘭教走向極端化(“radicalisation of Islam”)(Paolo & Arturo, 2016)。

自從九一一之後,要如何消滅恐怖主義已經成為人民與美國政府最重要的議題之一。人民因為對政治現實不滿、對國家霸權壓榨的憤恨而成為恐怖份子,然而,很諷刺的是,今日要讓恐怖主義消失,其手段就是建立更強大的政府(Turk, 2004)。例如,政府開始建立更縝密的電子儀器監控系統,監視大眾交通工具、金錢流通貿易往來的紀錄、強化國際訊息流通的檢查、減少直接猝殺可疑的恐怖份子嫌犯的禁止條款、建立特殊的移民法規以阻饒恐怖份子國家的人民移民入境等等,透過強化政府的各種權力來阻止恐怖份子入侵。

到底以暴制暴是不是對付恐怖份子良好的手段?這個議題相當具有爭議,美國曾入侵伊拉克與阿富汗去殲滅恐怖主義,並且施行好多次攻擊。在軍事的擴張與武器資源的增強是美國企圖控制恐怖主義的手段。然而,是否這種非法、強化軍事力量的手段真正能嚇阻恐怖份子?這種對恐怖主義的控制以透過軍事力量的增強與國家機器權力的無限上綱來進行,不也與美國強調的民主與自由理念相反(Turk, 2004)?

聯合國的反恐政策

聯合國目前祭出三種反恐的方案(Sebastian, 2016)。第一,提升全球反恐怖主義的策略,增加國際大會活動,以致力反恐的策略規劃。例如2005年制止核恐怖主義行為國際公約大會(Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism)。第二,對各國施加反恐主義的責任與應履行的義務,建立績效責任與強化反恐能力。例如根據理事會第2178號決議(Council Resolution 2178),2014年103個國家同意支援反恐計劃,並成立防止暴力極端主義主義行動計畫(Plan of Action to Prevent Violent Extremism ,簡稱PVE),在2015年由聯合國大會秘書處立法通過並施行。第三,持續對反對反恐計畫的國家施行強制性制裁,安理會進行經濟等各手段制裁資助恐怖主主義組織發展的國家。這些制裁在2005到2011年間,間接或直接削弱蓋達組織的勢力。但是,這三種方式其實都沒有評鑑的標準,因此,難以對反恐所達的成效有所評估(Sengupta, 2016)。

為了解決恐怖主義勢力的擴散,聯合國近年又增加兩個新的反恐策略。第一,了解這些暴力恐怖份子的特徵,致力於進入分化、介入、協商談判,尋求和平的管道解決彼此的問題。第二,積極處理在國家權力擴大與地方社群團體對政治不滿之間所產生的衝突(Sebastian, 2016)。特別是那些被視為壓迫人民機器的國家。防止暴力極端主義主義行動計畫(PVE)不只是針對政府機關強化其反恐的能力,更者,其希望落實到各個地方組織,像是非政府營利組織、民間機關、私營企業等等,像是手機電訊公司、大型的科技公司、草根性地方團體、業界等公司行號,這些團體都遠比政府或公家組織要來的機動性高、解決衝突的彈性更強、更快、且有效率。

美國川普政府的反恐怖主義政策走向

美國在川普2017年初上任後,一連串的移民禁令直指向恐怖主義經常發生的國家。根據2017年9月24日川普公布的擴大移民禁令,新增了三個國家人民被限制入境美國的法律規定,包括委內瑞拉(Venezuela)、北韓、乍德(Chad),加上先前禁止的另外五個穆斯林國家,諸如,伊朗、葉門、敘利亞、索馬尼亞、利比亞等。基於川普總統說要保護人民安全,免於受到恐怖主義的迫害,才會進行這些移民管制。但像是蘇丹與伊拉克等國家原先也被川普列為禁制入境美國的名單,卻在稍早之前被移除了。川普早在2015年12月份競選中提出等他搞清楚恐怖份子的內部行為,會禁止穆斯林入境美國。而在今年恐怖主義事件在歐洲頻傳,川普多次重述在競選提的政見,並致力於將他的新移民禁令與防止恐怖主義流竄美國做連結。依據 Philip Bump九月二十五日在華盛頓郵報的分析,川普的移民新禁令的國家其實無法與恐怖主義進行連結。首先,伊拉克乃是恐怖主義盛行的頭號國家,但目前已經不再川普新禁令之內,儘管葉門、敘利亞、索馬尼亞都是2016年恐怖主義盛行的前十大國家之一,但是印度、阿基斯坦、菲律賓也是恐怖主義事件前十名發生的國家,比起2016年名列恐怖主義盛行排行第109名的北韓、第61名的乍得、與第57名的委內瑞拉,都來得有高度的危險,但是為何川普只有禁止名次較後的委內瑞拉等國?因此,川普的反恐政策到底有沒有真正執行仍有待觀察(Bump, 2017)。

布希與歐巴馬政權均認為有必要對非與美國一樣抱持民主信念、支持自由價值觀的國家建立良好關係,布希政權協助對方的政治民主自由改革,歐巴馬政權則協助其建立法律程序、強化軍事安全。但研究顯示這些並無助於降低恐怖主義組織的擴張(Michael & Young, 2011)。不過,歐巴馬政權協助阿爾及利亞政府提升國內軍事能力以對抗境內反抗軍與境外的敵人,並強化其國家立法程序與政治發展(Tankel, 2017)。Stephen(2017)認為川普偏好透過軍事行動的協助來幫助恐怖主義鄰近國家的武力擴張與強化其國防安全,儘管川普採用了布希政權的部分措施,也採納了歐巴馬政權非直接式的強化恐怖主義組織盛行的國家政治軍事權力,使其有能力消滅境內恐怖主義勢力。不過,有別於兩者的是,他對與這些國家建立良好關係,或是與其他歐盟國家合作進行反恐等毫無興趣。更者,他在今年於沙烏地阿拉伯的演講中聲明所以的伊斯蘭極端恐怖團體都應該被徹底消滅,這個聲明比起布希與只聚焦在蓋達恐怖主義伊斯蘭國組織的歐巴馬都還要來得強烈許多。然而,這樣的政令是否有助於抑制恐怖主義的發展仍有許多疑慮。如果川普只願意提升協助這些恐怖主義盛行的國家關於軍事武力的增進,而不重視政治、法律或經濟的改善,欲獲得贊助的國家則必須讓自己的內部的恐怖主義不斷擴張才行。又則,這些反恐聲明是否與川普倡導的美國優先的口號有違,他並未明確澄清。

結論

整體而言,恐怖主義的發展,從2010年直到2016年受害人數有所下降,但是受害的國家數卻明顯增加許多,尤其擴展到西歐、東南亞。恐怖主義的歷史進程從無政府狀態、反殖民主義、新左派到宗教路線,迄今方興未艾。恐怖主義形成的原因,目前至少有兩派說法,其一是惡劣的政經社會系統:專制獨裁的政治、高貧窮率、高犯罪、低教育機會、低就業率等惡劣環境。其二是文化衝突:政治理念、宗教信仰、價值觀差異、對抗西方殖民霸權的強敵環伺的壓迫。恐怖份子的培養是透過社會化的培訓,其組織犯罪包括直接參與、策略結盟、以特權剝削等形式。恐怖份子的決策制定可以區分兩種,包括理性主義與效用主義。恐怖份子擅長透過最快速簡單大量的攻擊極大化其可預期的政治目的之報酬。這種策略性的決策行動被學者Schelling稱之廉價理論(cheap theory)。

此外,恐怖主義可區分為國際恐怖主義與國內恐怖主義。以往恐怖主義大多限定在非開發或是開發中國家,但是九一一事件之後,國際恐怖主義也逐漸蔓延到民主化國家。2016年恐怖主義攻擊受傷最慘的五個國家包括伊拉克、阿富汗、奈及利亞、巴基斯坦、與敘利亞,而伊拉克和黎凡特伊斯蘭國、博科聖地、塔利班與蓋達這四個恐怖主義組織要承擔泰半責任。聯合國的最新的反恐策略主要鎖定在分化、介入這些恐怖組織,並且施行談判協商。同時也積極處理國家與恐怖組織之間因政治不滿所造成的衝突。儘管最後一波的宗教路線恐怖主義歷史發展進程在伊斯蘭教國家較為盛行,但是如果將伊斯蘭教崇拜者直接歸類成為恐怖份子即為一種謬誤,吾人需知絕大多數的穆斯林所信仰的傳統伊斯蘭教是愛好和平的。恐怖份子所信仰的並非是傳統的伊斯蘭教派,而是極端的伊斯蘭基本教義派。

川普在2017年上台後,揚言消滅恐怖主義。其喜好運用軍事武裝的協助來幫助,川普的反恐政策顯然與致力於與其他國家合作、協助改善恐怖主義流行國家之法律政治體制的歐巴馬政策有很大的區別。究竟川普透過資助軍事武力的方式贊助這些恐怖主義高漲的國家反恐,當這些國家想要得到更多美援,就必須確保恐怖主義依然在其國家內活動頻繁,而這個方式是否真正達到反恐的目的目前仍受到美國學界質疑。2017年9月24日川普公布的擴大移民禁令,目前禁止了委內瑞拉、北韓、乍德、伊朗、葉門、敘利亞、索馬尼亞、利比亞等八國人民入境移民美國,其中多為伊斯蘭教國家。然卻未將恐怖主義最嚴重伊拉克等國下禁令,故而若要論證川普是否透過移民禁令方式來反恐,亦有許多爭議。

美國迄今將恐怖主義視為一門顯學,亦有不少資金挹注研究發展。然而,許多學者認為在建構恐怖主義這個名詞,給予其確切的定義上仍未有一致的看法。例如,2017年10月1日拉斯維加斯發生槍枝掃射事件成為美國史上最慘的大眾槍殺事件,各大媒體專家紛紛開始討論是否該兇手史蒂芬為恐怖份子。如果依據內華達(Nevada)州的法律規定,國內恐怖主義的行為乃是“任何涉及使用毀滅、脅迫或暴力手段企圖傷害一般民眾的性命或導致傷亡的行為”,如果從美國聯邦法律來解釋,該兇手符合了國內恐怖主義的三個元素“違法州或聯邦法律,製造對人類生命有害的行為” 、“企圖威嚇或脅迫人民或政府”、“發生在美國境內”。但是該兇手並未符合聯邦法中定義的國內恐怖份子的必然要件之一:”企圖透過威嚇或脅迫方式來影響政府的政策” 、或“透過大規模毀滅、暗殺或綁架來影響政府的行為” 。不過,該案卻符合內華達州法律對國內恐怖主義的規定。目前在各政治人物參眾議員等在臉書、推特中,少數人直接使用兇手即為恐怖份子。儘管該案件是否為恐怖攻擊事件,各界仍爭論不休,不過,許多媒體反諷地認為假使兇手是穆斯林而非白人男性,一定立刻就會被貼上恐怖份子的標籤。

由於恐怖主義的定義是社會建構的,建構者可以是政府國家、媒體、專家學者、民眾、恐怖份子自己等。但是要如何釐清何者為恐怖主義事件、仇恨罪行(Hate crime)、種族主義者(racist),抑或這些名詞的重疊的灰色地帶,目前仍有尚未有共識。此外,如果定義無法確認,要進行研究分析或建立理論就會有所困難。因此,恐怖主義的定義、理論與方法仍有待更多學者專家紮根釐清。

圖一歷年的恐怖攻擊次數與發生地

資料來源:全球恐怖主義指數(2016)

圖二恐怖攻擊2015年在不同國家的傷亡人數

資料來源:全球恐怖主義指數(2016)

圖三西歐國家1965-2000年國內恐怖主義的類型與受害者人數分佈

資料來源:Sánchez-Cuenca & de la Calle(2009)數據,圖為作者自繪

參考文獻

Austin, T. T. (2004). Sociology of Terrorism. Annual Review of Sociology, 30(1), 271–286. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.30.012703.110510

Bump, P. (2017). The countries added to Trump’s immigration ban don’t have very much terrorism - The Washington Post. The Washington Post. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/09/25/the-countries-added-to-trumps-immigration-ban-dont-have-very-much-terrorism/?utm_term=.da3c7a40d29c

Christina, S. L. (2016). Mapping the new global criminal-terrorist networks. Institute for Economics and Peace.

de la Calle, L., & Sánchez-Cuenca, I. (2011). What We Talk About When We Talk About Terrorism. Politics & Society, 39(3), 451–472. https://doi.org/10.1177/0032329211415506

Erica, C. (2013). Terrorism and Democracy. Annual Review of Political Science, 16(1), 355–378. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-032211-221825

Gordon, H. M. (2003). Terrorist Decision Making. Annual Review of Political Science, 6(1), 473–507. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.6.121901.085601

Institute for Economics and Peace. (2016a). Global Peace Index 2016. Institute for Economics and Peace. Retrieved from http://reliefweb.int/report/world/global-peace-index-2016

Institute for Economics and Peace. (2016b). Global Terrorism Index 2016. Institute for Economics and Peace. Retrieved from http://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2016

Lacina, B. (2006). Explaining the Severity of Civil Wars. Journal of Conflict Resolution, 50(2), 276–289. https://doi.org/10.1177/0022002705284828

Michael, F., & Young, J. K. (2011). Terrorism, Democracy, and Credible Commitments. International Studies Quarterly., 55, 357–378.

Paolo, M., & Arturo, V. (2016). Jihadist hotbeds and local radicalisation processes. Institute for Economics and Peace.

Rapoport, D. (2004). The four waves of terrorism. Prezi.

Sánchez-Cuenca, I., & de la Calle, L. (2009). Domestic Terrorism: The Hidden Side of Political Violence. Annual Review of Political Science, 12(1), 31–49. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.12.031607.094133

Sebastian, von E. (2016). Assessing the UN’s efforts’ to counter terrorism. Institute for Economics and Peace.

Sengupta, S. (2016, September 19). Examining the UN’s Record on Urgent Global Challenges. The New York Times.

Tankel, S. (2017). Trump’s Plan to Defeat Terrorism Is Self Defeating. Retrieved October 4, 2017, from https://foreignpolicy.com/2017/06/06/trumps-plan-to-defeat-terrorism-is-self-defeating/

Welch, D. A., & Nye, J. (2015). Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and History. Pearson.

作者 黃芳誼 為美國佛羅里達大學社會學博士