- 點擊數:13780

- 發佈:2018-01-03

美國川普總統上任後,許多評論家都指出美國的民主將有可能走向威權體制或法西斯體制。從川普的種種行為中,他們依據的例子包括:讓俄國介入美國選舉、拒絕揭露自己的退稅額、任命黨派性強或極富有的人擔任政府官員、發佈高度爭議的行政命令、對媒體、同性戀社群及移民的敵視、在言詞上不斷質疑既有的政治體制及妖魔化政治對手。不過也有評論家認為,川普的上述行為雖然挑戰了美國的民主,但他也激起強大的反撲力量,美國的民主反而可能因此重獲新生。

針對這個討論,本文主要將介紹美國政治學者Robert Mickey, Steven Levitsky以及Lucan Ahmad Way (2017)的觀點,他們並不認為美國的民主會變成法西斯體制,但確實有可能將走向「競爭性威權體制」。在討論他們的最新觀點之前,本文將先介紹「競爭性威權體制」的概念、競爭性威權體制的興衰及變遷,並評述此概念在民主化研究中的定位。

何謂競爭性威權體制?

簡要來說,Levitsky and Way 創立「競爭性威權體制」一詞,主要是用來描繪一種具有正式的民主制度,但實質上並不民主的政治體制。在競爭性威權體制中,正式的民主制度提供了反對黨獲取權力的途徑,但由於現任執政者仍然可以濫用國家資源,因此整個競爭環境還是有利於現任執政者。換言之,競爭性威權體制雖然提供了具有競爭性的選舉制度,但整個競爭過程仍然是不公平的。例如在選舉過程中,現任者會比反對者享有更豐富的財力及媒體資源。

Levitsky and Way之所以創立「競爭性威權體制」一詞,主要是企圖修正主流政治學對民主體制所採取的程序且最低限度的定義。例如,學者熊彼德便將民主定義為一種程序方法,亦即政治菁英透過選舉來競爭民眾的選票 (Schumpeter, 1934)。繼承自熊彼德的傳統,許多政治學者便認為民主體制的定義必須包含四個條件:1、自由、公平且競爭的選舉;2、完全的成人普選權;3、對於公民自由的保障(如言論、媒體、集會結社等自由);4、不存在試圖限制民選官員權力的監護者(如軍人、君王或宗教)。然而,Levitsky and Way認為這四點並不足夠,他們試圖加入第五點:在現任者及反對者之間存在著公平的競爭環境(level playing field)。換言之, 民主體制不允許現任者擁有過大的權力及國家資源去鞏固各地的恩威侍從關係,或有過多的媒體及財力資源。民主體制必須確保現任者不能享有過多的優勢,以便確保競爭的公平性。

Levitsky and Way所提出的第五點定義,是不是已經被包含在「自由、公平且競爭的選舉」以及「對於公民自由的保障」之中了呢?Levitsky and Way並不這麼認為,他們強調自己的定義至少有兩項額外的貢獻。首先,他們的定義可以凸顯出財力及媒體資源對於競爭環境的重要性,這兩面向是傳統定義較忽視的。其次,他們的定義可以凸顯出一些雖不侵犯公民自由但仍屬當權者濫用權力的行為,例如當權者透過恩威侍從的方式間接控制私人媒體,或是非法的政商關係等。

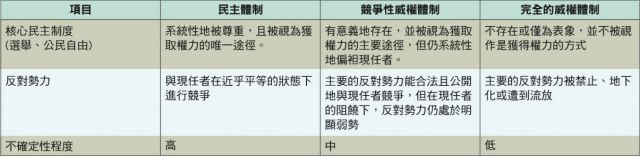

綜而言之,在Levitsky and Way的架構下(表一),政治體制可分為三大類:首先,未提供合法管道給反對者獲取權力,且未保障公民自由的政體屬於完全的威權體制(full authoritarianism)。完全的威權政體中包含了完全未具有民主制度的封閉體制(如中國、古巴和沙烏地阿拉伯),以及選舉只是具有象徵意義的霸權式體制(如後冷戰時代的埃及、哈薩克跟烏茲別克)。其次,競爭性威權體制不同於完全的威權體制之處,在於它提供了合法管道給反對者, 選舉會定期舉辦,且讓反對者的政治活動得以合法化,儘管選舉過程可能仍存在著做票或恐嚇等瑕疵,但選舉對反對者來說已經具有實質意義,值得反對者認真看待並積極參與。競爭性威權體制雖然較完全的威權體制更保障公民自由,但它仍然時常侵犯反對者及媒體的權利,批評政府者仍時常遭受到政府以暴力或是法律的壓制,例如政府會以毀謗罪來對付記者或社運人士。最後,民主體制不同於競爭性威權體制之處,在於它具備自由的選舉、保障公民自由,以及存在公平的競爭環境。

表一 比較民主體制、競爭性威權體制以及完全的威權體制

資料來源: Levitsky & Way (2010)

競爭性威權體制的興衰

在上述定義下,Levitsky and Way發現,競爭性威權體制主要出現在後冷戰時期。雖然在戰間期及冷戰期間,已經有出現一些競爭性威權體制,但大多數競爭性威權體制主要是在柏林圍牆倒榻後湧現。為何冷戰的結束會造成競爭性威權體制的興起呢?Levitsky and Way提出以下幾項解釋:首先,冷戰的結束讓許多強權開始減少他們對於完全的威權政體的支持。當強權的支持減少,這些威權政體開始失去許多用來進行鎮壓或籠絡反對者的資源,因而不得已地開始透過自由化的改革,與反對者分享一點權力。其次,冷戰的結束也改變了全球的權力平衡,西方國家變得較有權力,西方國家的意識形態以及經濟資源變得更有吸引力,因此讓許多完全的威權政體願意開始推動一些自由化的改革,來獲得西方國家的資源。再者,西方國家的外交政策在冷戰結束後也出現改變。美國、英國、法國以及一些國際組織,都開始要求威權國家保障人權及推動選舉,以作為獲得經濟援助的交換條件。最後,冷戰的結束也帶動了許多國際性的非政府組織興起,這些非政府組織積極地倡議民主及人權保障。透過資訊科技,這些非政府組織得以更即時地追蹤人權侵犯事件,並遊說西方國家的政府對威權國家的侵權行為進行制裁。非政府組織也常透過組織選舉觀察團的方式,監督選舉是否出現舞弊行為。上述這些國際環境的轉變,迫使許多完全的威權體制,開始轉型成競爭性威權體制。

然而,來自國際環境的外部壓力也有其限制。首先,對於一些國家及地區(如中國及中東)的威權體制,並未因外部壓力而使其轉型成競爭性威權體制。再者,大多數的國際壓力只著重在舉行選舉,並未在保障公民自由及公平的競爭環境施以同等壓力,這導致後冷戰的國際環境雖然讓選舉在更多威權國家中舉行,但並未能讓這些國家全部轉型成真正的民主體制。

在後冷戰時期出現的競爭性威權體制並未享有相同的歷史命運。根據Levitsky and Way的研究(表二),在35個競爭性威權體制中,有15個國家轉型成民主政體;10個國家變成不穩定的威權體制,這些國家中的舊統治者雖被推翻,但新體制並為成為民主體制;最後,10個國家轉變成穩定的威權體制,其統治者至少連任三次。

表二 競爭性威權體制的發展軌跡 1990-2008

資料來源: Levitsky & Way (2010)

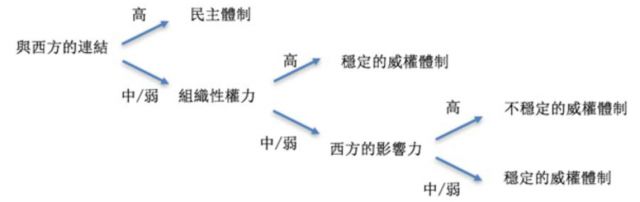

為何後冷戰時期出現的競爭性威權體制會走上不同的歷史道路?為何一些競爭性威權體制轉型成民主政體,一些成為不穩定的威權體制,還有一些成為穩定的威權體制?Levitsky and Way認為這主要受到該國與西方國家的連結(linkage to the West)、現任者的組織性權力(incumbents’ organizational power)、以及西方國家的影響力(Western leverage)這三要素所決定。這三個要素本身都包含許多複雜的概念,因此需要於下方再分述其內涵:

首先,與西方國家的連結包含了以下幾種連結:1、經濟連結,如貿易、投資及借貸;2、社會連結,如觀光及移民;3、資訊連結,如跨國間電子通訊、網際網路或新聞報導的交流程度;4、政府間的連結,如與西方國家間存在雙邊或多邊的正式關係;5、技術官僚的連結,如本國菁英在西方國家接受教育訓練;6、公民社會的連結,如本國非政府組織與西方非政府組織的交流程度。基本上,與西方國家的連結屬於一種需透過長時間發展才能出現的結構性因素。

第二,「現任者的組織性權力」中所謂的「組織」,主要著重在國家及政黨這兩種政治組織,而「組織性權力」則包括了以下幾個面向:1、國家的強制能力(state coercive capacity),如國安及情治機構的規模、效率及服從程度;2、政黨強度(party strength),如政黨對國家的滲透程度,以及協調政治菁英的能力;3、國家控制經濟的能力(discretionary control of the economy),如維持龐大的國有企業或計畫經濟。值得注意的是,過去研究大多認為侍從主義是維持統治菁英團結的關鍵機制,但Levitsky and Way強調,非物質性的資源(如族群或歷史記憶)也是維持統治菁英團結的重要機制。

第三,西方國家的影響力(Western leverage),指的是該國是否易受來自西方國家推動民主化的外部壓力所影響,而這可以包含以下幾面向:1、該國對西方國家的議價能力,例如當該國經濟規模龐大,或是擁有核武,便有可能擁有較高的議價能力去防範西方國家實行經濟或軍事制裁;2、當西方國家的外交政策目標出現內在衝突時,西方國家的影響力則會較弱,例如西方國家對於能源輸出國或地緣戰略夥伴便擁有較少的影響力;3、當該國受到其他國際強權(如中國或俄羅斯)在經濟或軍事上的支持時,西方國家的影響力也會較弱。

透過結合上述三要素,Levitsky and Way提出一個三階段的論證,來解釋競爭性威權體制的不同發展路徑(圖ㄧ)。首先,當威權國家與西方的連結程度越高時,該國越容易轉型成民主國家。 更具體地來說,與西方國家的連結可以下列方式影響威權國家的轉型:1、當連結越高時,威權國家侵犯人權的行為越容易被媒體、國際組織或非政府組織報導及追蹤,從而讓問題產生放大效應,讓西方民眾更可能關注這些醜聞,而西方公民社會也更有可能施壓西方政府採取行動。此外,當與西方國家的連結越高時,也代表西方國家在該國具有較高的利益,也因使西方國家會更願意採取行動。2、與西方國家的連結越高,該國內部會出現更多在思想、專業或利益上與西方密切相連的行為者(如技術官僚、商業菁英、觀光業者),這些人由於自身利益,會反對威權國家做出引發國際孤立的行為,他們也因而較支持威權政體推動改革,有的人甚至可能走向支持反對者。3、當與西方國家的連結越高時,反對者比較容易得到西方國家及公民社會的關注、保護甚至支持,從而提高反對者面對威權政體壓迫時的抵抗能力。此外,與西方的連結程度越高,威權政體內的改革派也會更有實力對抗來自保守派的反改革壓力,從而增加現任者維持威權體制的成本。

其次,當威權國家與西方的連結程度低時,現任者的組織性權力便成為關鍵因素。當現任者的組織性權力越高,其越能防止統治集團內部分裂,也更能有力地壓制反對者,因此最終能走向穩定的威權體制。

最後,當現任者的組織性權力低時,該國是否易受西方國家的壓力影響則成為關鍵因素。假若該國易受西方國家的壓力影響時,則容易形成不穩定的威權體制。若該國不易受到西方國家的壓力影響時,即便該國的組織性權力較低,它還是能夠形成穩定的威權體制。

圖一 競爭性威權體制的變化路徑

資料來源: Levitsky & Way (2010)

在解釋政體轉型的文獻中,有些研究者會強調經濟發展 (Epstein, Bates, Goldstone, Kristensen, & O’Halloran, 2006)、經濟危機 (Haggard & Kaufman, 1995)、階級間的權力平衡 (Moore, 1966)、政治菁英的策略互動 (Przeworski, 1991)、價值觀 (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013; Welzel & Inglehart, 2009)、經濟不平等 (Acemoglu & Robinson, 2005; Boix, 2003)、公民社會(Diamond, 1999; Fish, 1996; Howard, 2003)、勞工團體的組織實力及策略 (Bellin, 2000; Collier, 1999; Rueschemeyer, Stephens, & Stephens, 1992)、天然資源 (Ross, 2012)、族群關係(Houle, 2015)、領導者以及歷史的機緣(O’Donnell, Schmitter, & Whitehead, 1986)等因素。不過Levitsky and Way主張,他們所提出的上述三階段論證,較能夠有效地解釋後冷戰時期的競爭性威權體制為何走向不同歷史路徑。在他們書中所涵蓋的35個國家案例中,他們宣稱自己的理論可以成功地解釋28個國家。

競爭性威權體制與民主化研究

Levitsky and Way的研究,對於既有的民主化文獻提供了什麼樣的貢獻呢?他們對於競爭性威權體制的界定及解釋,能帶給我們什麼樣的新洞見呢?以下筆者將從概念界定以及經驗解釋這兩面向來評析Levitsky and Way的研究貢獻。

首先,Levitsky and Way對於競爭性威權體制的界定,確實較精確地定義了威權體制中的一種特殊類型。在研究民主化的文獻中,如何定義及測量民主一直是核心辯論,因為它會影響我們如何理解民主化的現況,並可能由此推導出不同的政策意涵。

許多大型的國際資料庫(如Polity或自由之家)常將政體類別視作一個連續的或次序的變項。例如,在Polity中,該數值為-10到10;在自由之家則是將政體區分成「不自由」、「部份自由」、「自由」。對這些資料庫來說,政體變項的數值來自於多面向指標的加總,該指標除了包括正式制度,還包含了對公民自由的保障,以及公民的政治參與等面向。而當該加總數值過一定門檻後,便可算是民主政體。然而,政治學者Cheibub, Gandhi, 以及Vreeland (2010)卻認為這樣的界定方式存在著許多問題。例如當政體指標加總了多面向的指標,我們便不易釐清究竟是哪一面向的指標,引發了我們所關注的現象,從而難以進行因果推論。又或者,即便兩個政體獲得相同的加總數值,他們的內涵可能其實差異很大,這將增加研究者詮釋加總數值時的難度。因此,Cheibub, Gandhi, 以及Vreeland建議應該原則上採取程序且最低限度的方式來定義民主,然後再進一步從民主及非民主政體中,區分出更多的政體類型。例如,他們便將民主體制再細分為總統制、半總統制及內閣制,而非民主體制則再區分出皇室獨裁、軍事獨裁及政黨獨裁。

在此辯論中,Levitsky and Way基本上同意Cheibub, Gandhi, 以及Vreeland對Polity或自由之家的批評。然而,Levitsky and Way也修正了Cheibub, Gandhi, 以及Vreeland所建立的分類法,進一步區分出了競爭性威權體制這個新的政體類型,而這個概念也修正了過去學界過於重視正式制度,而低估了非正式制度在威權體制中的影響力。當然,Levitsky and Way並不是第一個發現競爭性威權體制這個經驗現象的學者,還有許多其他學者也使用類似的概念來分析這個現象 (Schedler, 2006)。Levitsky and Way的定義之特點在於它更強調競爭性這個面向,因此會更限縮研究案例的範圍。

其次,Levitsky and Way的經驗解釋凸顯出了國際因素對於政體轉型的重要性。在過去的政體轉型理論中,已有提到國際因素(諸如戰爭失敗、外國佔領或經濟危機),常會引發統治精英的分裂 (O’Donnell et al., 1986),Huntington (1991)也曾提及歐美的外交政策以及滾雪球效應推動了第三波民主化,還有學者發現區域性的國際組織同樣能夠發揮促進一國民主化的作用(Pevehouse, 2002)。但Levitsky and Way所提出的「與西方的連結」這個概念,能夠幫我們更細緻地去觀察政府及非政府組織如何以多樣的、間接的、去中心化的方式影響政體轉型。而區分「與西方的連結」及「西方國家的影響力」這兩個概念,也能幫助我們分析國際因素所可能出現的不同效果。以表三為例,當西方的連結高時,西方國家的影響力也高時,便會產生持續且強度高的民主化壓力;當西方的連結高時,但西方國家的影響力低時,仍會出現持續的民主化壓力,只是這股力量會較間接且分散;當西方的連結低時,但西方國家的影響力也高時,只會出現表層的民主化壓力,亦即只是產生建立選舉制度的訴求;當西方的連結低,西方國家的影響力也低,要求民主化的壓力便很薄弱。這樣的分析架構,有助於改變我們過去對於國際因素過於簡化的理解。

表三 西方連結與影響力如何形塑對民主化的外部壓力

資料來源: Levitsky & Way (2010)

以台灣的民主化為例,Levitsky and Way的分析架構便能提出不同於過去的解釋。在過去的文獻中,一些學者認為推動台灣民主化的主要力量為現代化所產生的中產階級,另一些學者則認為推動台灣民主化的主要力量為政治菁英之間的策略互動。然而Levitsky and Way認為,與西方國家的連結才是推動台灣民主化的主要因素。

在Levitsky and Way的三階段論證中,台灣屬於現任者的組織性權力高、西方影響力低、以及與西方的連結高。首先,他們指出,由於台灣的地緣位置對美國來說具有重要戰略利益,因此美國政府選擇容忍國民黨威權政體,將穩定視作比民主化更優先的戰略目標,這導致了西方國家對台灣的影響力較小。其次,台灣的威權體制現任者擁有高度的組織性權力。國民黨在台灣建立了強大的軍事及情治體制,國民黨也高度滲透台灣社會,並以國家控制經濟活動。最後,台灣與西方的連結性很高。例如台灣曾接受美國的軍事及經濟援助;許多技術官僚都在美國接受過教育;西方國家也一直都是台灣最重要的經貿夥伴;台灣還有大量觀光客及移民湧入美國,甚至在美國形成有利的海外政治力量。

即便台灣屬於現任者的組織性權力高、西方影響力低的案例,但由於台灣與西方的連結高,因此國民黨的威權政體最後轉型成民主政體。在Levitsky and Way的分析中,在1984年的江南案後,國民黨領導者為了要維持自由中國的國際形象,決定開始進行政治開放,並在1992年轉型成競爭性威權體制。在1990年代,國民黨雖仍舊享有許多競爭上的優勢,但與西方的高度連結讓國民黨並不願意承擔直接壓制民進黨的成本,民進黨的實力因此不斷提升,最後在國民黨的分裂下,陳水扁於2000年贏得總統大選,台灣才真正轉型成民主國家。相較於台灣的情形,馬來西亞也是屬於現任者的組織性權力高、西方影響力低的案例,但由於馬來西亞與西方的連結低,因此馬來民族統一機構領導下的威權政體,最後並未轉型成民主政體。

總言之,Levitsky and Way的解釋結合了國際因素及國內因素,他們一方面讓我們看見國際因素對政體轉型的複雜影響,另一方面也整合了學界過去關於組織性權力的研究 (Bellin, 2004; Huntington, 1968; Skocpol, 1979; Slater, 2010),以及關於威權體制的執政黨如何分配資源以鞏固侍從主義的研究(Brownlee, 2007; Geddes, 1999; Magaloni, 2008)。儘管他們在書中的目標僅限於解釋35個競爭性威權的案例,但他們的分析架構可以提供一個參考點,讓我們進一步去思考其他政體轉型的延伸問題。

競爭性威權體制、川普政府與民主倒退

上述關於競爭性威權體制的討論,目的在提供一個更完整的背景來了解Mickey, Levitsky and Way的最新主張。在《外交》雜誌(Foreign Affairs)上,他們主張美國總統川普正在將美國轉變成競爭性威權體制,公平的競爭環境已經開始流失。具體而言,競爭性威權體制在美國可能將以下列形式出現:首先,政府內部不忠心或有獨立意見的官員開始被清洗,並被代換成具有政黨忠誠的官員。這將使得政府機關更加黨派化,失去維持公平執法的公信力。黨派化的情治機構或警察,更可能被用來懲罰政治對手,包庇己方勢力。其次,部份的公民社會開始被政府收編,親政府的商業團體及媒體可以得到特殊的好處,最終將使他們不再監督政府。而對於無法收編的公民團體,政府則可以操縱法律及情治機關,透過毀謗罪、逃稅罪、或各種醜聞來打擊反對者的名聲,藉此弱化反對勢力。最後,執政者可能會重寫遊戲規則,例如以打擊選舉舞弊為名,變更選舉制度、重劃選區或限制選舉經費,讓反對黨在競爭中處於劣勢。

然而,Mickey, Levitsky and Way認為美國轉向競爭性威權體制的過程,其實在川普當選總統之前已經開始。而這背後最重要的力量,便是來自於1980年代後逐漸加深的政治極化(political polarization),以及共和黨的激進化。

他們強調,美國其實並非老牌的自由民主體制,相反地,美國的自由民主體制其實仍然相當年輕。在美國內戰之後,仍然有11個州屬於威權體制,這些州並未保障黑人民眾完整的公民權。此外,美國政府於1956年到1971年期間,也常動用FBI來監控政治上的競爭對手、記者及社運人士,甚至用FBI所搜集的情資打擊黑人的抗爭運動、反戰運動,或是其他威脅執政者的活動。一直要到1970年代的水門案後,這些威權體制的行為才開始受到改革。但也正是自1960年代的民權法案及選舉法案開始,美國兩黨開始延著種族的界線出現對立,南方的黑人開始支持民主黨,而南方的白人則變成支持共和黨,這也使得南方州開始變成共和黨主政。美國兩黨在種族上的對立,也漸漸擴及至其他公共議題,選民開始會從種族的角度來思考他們對於健保、稅制即退休金等議題的立場。簡言之,南方州的民主化弔詭地引發美國的政治極化。

Mickey, Levitsky and Way認為,美國的政治極化更因媒體、收入不平等及移民的問題而變得更加嚴重,並開始弱化自由民主體制。在過去幾十年間,美國的新聞媒體界因福斯新聞(Fox News)的崛起,而變得更加黨派化。網際網路也使得民眾更容易只選擇接收與自己黨派立場接近的資訊,這樣的資訊篩選強化了民眾既有的黨派觀點。而收入不平等及工資停滯的問題,則是使得郊區的白人選民將問題歸咎於民主黨政府對都市少數族群的福利補貼。移民所帶來的政治、經濟及文化衝擊,也繼續鞏固白人與非白人間的黨派對立。

美國的政治極化進而引發了國會中的政治僵局,導致許多重要法案無法通過。政府因僵局而陷入的失能,也使得美國民眾越來越不信任政治制度以及與自己不同黨派的政治人物。此外,美國的政治極化也讓總統更常使用行政命令或單邊行動來推動政策,也讓國會更難以監督總統。在今日,這將使得共和黨難以監督制衡總統川普的行為。最後,政治極化讓兩黨都極力污名化對手,例如許多共和黨人都把民主黨人形容為國家安全的威脅。當政黨致力抹煞對手的正當性時,該政黨便越不願意與對手合作,也越有可能使用極端手段來壓制對手。例如,目前許多共和黨主政的州,都開始制定法規來壓制一些抗議行動,或限制選民的投票權。

Mickey, Levitsky and Way認為,憲法、媒體、聯邦體制、甚至是民眾,都難以阻止美國民主的腐蝕。他們認為只有一些偶發事件能成為阻止民主腐蝕的關鍵因素,例如總統的民意支持率。如果川普的支持率持續下降,便有可能讓一些共和黨的政治人物或是聯邦法官,願意更積極地挑戰川普政府。也因此,影響總統支持率的偶發事件(如經濟危機或天災人禍)將成為決定美國民主命運的因素。然而,Mickey, Levitsky and Way也擔憂,偶發事件也可能加速民主腐蝕,例如發生戰爭或恐怖攻擊,總統的支持率可能反而會上升,那麼川普可以更正當化他對美國自由民主體制的挑戰。

Mickey, Levitsky and Way上述的分析為我們提供了分析美國民主現況時的一個重要觀點,但必須承認的是,他們的觀點仍存在著一些限制。首先,Levitsky and Way在過去對民主體制的韌性其實是比較有信心的。早在川普當選美國總統之前,美國政治學界已經開始一連串關於全球民主倒退的討論。學者Diamond (2015) 便發現,全球民主崩潰的比率,從1994年到2003年間的11%,上升至2004年到2013年間的14%。另外,在他所定義的27個搖擺國家(swing states)中,有12個國家的平均自由指數出現倒退。在這場討論中,Levitsky and Way (2015)認為民主倒退的說法是一種迷思。例如他們指出,從各個政體資料庫(包括自由之家、Polity IV、經濟學人及Bertelsmann Index)的歷年資料來看,民主的平均數值並未出現衰退,全球民主國家的數量也呈現穩定,而非衰退。即便在1999年至2013年期間,確實有8個國家的民主數值出現衰退,但也有23個國家的民主數值呈現進步,因此全球民主衰退其實是過於誇張的說法。Levitsky and Way相信,民主體制其實是非常有韌性的,即便是面對高度貧窮及不平等、弱國家、分裂社會或缺乏民主傳統,民主體制仍然可以在這些條件下生存。如果Levitsky and Way當時對全球民主的樂觀分析仍是正確的,Mickey, Levitsky and Way現今對美國民主的發展可能就過於悲觀了。

此外,Levitsky and Way在Foreign Affair上的最新說法,也與其過去的分析架構存在差異。他們在自己的書中特別重視國際因素的重要性,但在分析美國政治時,國際因素卻不再成為重要因素。Levitsky and Way在最新的文章中並未說明為何國際因素不適用美國的案例,但單從理論上來看,我們可能很難相信美國與西方民主國家之間的緊密連結不會對美國的國內政治產生間接但持續的民主化壓力。簡言之,假若考慮進國際因素的作用,Levitsky and Way的最新論述可能會受到弱化。

最後,Levitsky and Way的論述一向不強調民眾抗爭的重要性,但這可能會造成分析上的盲點。近年來,研究民主化的學者越來越重視民眾抗爭在民主化中的角色。也已有最新研究指出,民眾抗爭是推動民主化的重要力量 (Haggard & Kaufman, 2016)。我們甚至可以台灣為例,在台灣在2008年開始出現新聞自由衰退的現象時,民眾抗爭曾發揮了重要作用,阻止了民主倒退,如今台灣在自由之家的調查中,新聞自由已重新回升。如今,川普政府在美國各地都激起了許多波大型的民眾示威活動,這些示威活動都有可能將逐步重整反對川普的政治力量,並影響未來的選舉結果。

結論

本文介紹了政治學者Robert Mickey, Steven Levitsky以及Lucan Ahmad Way對美國民主的最新診斷,他們認為美國政治極化以及共和黨的激進化共同推動了民主腐蝕,使得美國在川普任內將有可能走向「競爭性威權體制」。不過本文也指出,Mickey, Levitsky以及Way的分析或許低估了民主體制的韌性、國際因素及民眾抗爭的重要性,若考慮進這些因素,美國民主的命運未必將符合他們悲觀的預測。

即便我們接受Mickey, Levitsky以及Way的分析架構,目前美國政治的局勢發展並未朝最壞的結果走去。從總統支持度來看,在Charlottesville事件之後,川普的民調再次創下新低,甚至流失了部分共和黨支持者。按照Mickey, Levitsky以及Way的說法,這將有機會帶出更多來自共和黨內部的制衡力量,從而確保美國民主不會繼續走向競爭性威權體制

參考文獻

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2005). Economic origins of dictatorship and democracy. Cambridge University Press.

Bellin, E. (2000). Contingent democrats: Industrialists, labor, and democratization in late-developing countries. World Politics, 52(2), 175–205.

Bellin, E. (2004). The robustness of authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in comparative perspective. Comparative Politics, 139–157.

Boix, C. (2003). Democracy and redistribution. Cambridge, Cambridge University Press,.

Brownlee, J. (2007). Authoritarianism in an age of democratization. Cambridge University Press.

Cheibub, J. A., Gandhi, J., & Vreeland, J. R. (2010). Democracy and dictatorship revisited. Public Choice, 143(1), 67–101.

Collier, R. B. (1999). Paths Toward Democracy: The Working Class and Elites in Western Europe and South America. Cambridge University Press.

Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. JHU Press. Retrieved

Epstein, D. L., Bates, R., Goldstone, J., Kristensen, I., & O’Halloran, S. (2006). Democratic transitions. American Journal of Political Science, 50(3), 551–569.

Fish, M. S. (1996). Democracy from scratch: Opposition and regime in the new Russian revolution. Princeton University Press.

Geddes, B. (1999). What do we know about democratization after twenty years? Annual Review of Political Science, 2(1), 115–144.

Haggard, S., & Kaufman, R. R. (1995). The Political economy of democratic transitions. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Haggard, S., & Kaufman, R. R. (2016). Dictators and democrats: masses, elites, and regime change. Princeton University Press.

Houle, C. (2015). Ethnic Inequality and the Dismantling of Democracy: A Global Analysis. World Politics, 67(3), 469–505.

Howard, M. M. (2003). The weakness of civil society in post-communist Europe. Cambridge University Press.

Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. New Haven: Yale University Press.

Levitsky, S., & Way, L. (2010). Competitive authoritarianism: hybrid regimes after the Cold War .Cambridge University Press.

Levitsky, S., & Way, L. (2015). The Myth of Democratic Recession. Journal of Democracy, 26(1), 45–58.

Magaloni, B. (2008). Credible Power-Sharing and the Longevity of Authoritarian Rule. Comparative Political Studies, 41(4–5), 715–741.

Mainwaring, S., & Pérez-Liñán, A. (2013). Democracies and dictatorships in Latin America: emergence, survival, and fall. Cambridge University Press.

Mickey, R., Levitisky, S., & Way, L. A. (2017). Is America Still Safe for Democracy: Why the United States Is in Danger of Backsliding. Foreign Affairs, 96, 20.

Moore, B. (1966). Social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern world. Boston: Beacon Press.

O’Donnell, G. A., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (1986). Transitions from authoritarian rule: prospects for democracy. Baltimore; Johns Hopkins University Press.

Pevehouse, J. C. (2002). Democracy from the outside-in? International organizations and democratization. International Organization, 56(3), 515–549.

Przeworski, A. (1991). Democracy and the market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press.

Ross, M. (2012). The oil curse: how petroleum wealth shapes the development of nations. Princeton University Press.

Rueschemeyer, D., Stephens, E. H., & Stephens, J. D. (1992). Capitalist development and democracy. Cambridge, UK.

Schedler, A. (2006). Electoral authoritarianism: the dynamics of unfree competition. Boulder, Colo.: L. Rienner Publishers,.

Schumpeter, J. (1934). Capitalism, socialism, and democracy. New York: Harper & Row.

Skocpol, T. (1979). States and social revolutions: a comparative analysis of France, Russia, and China. Cambridge; Cambridge University Press.

Slater, D. (2010). Ordering power: contentious politics and authoritarian leviathans in Southeast Asia. Cambridge; Cambridge University Press.

Welzel, C., & Inglehart, R. (2009). Political culture, mass beliefs, and value change. Democratization, 126–144.

作者 林竣達 為美國馬里蘭大學政府及政治系博士候選人