- 點擊數:17162

- 發佈:2018-08-30

緒論

「I love you」可能是在英文中最富有情感的其中一句話。在美國,這樣的話語不僅是存在於情侶之間浪漫的感情之中,而在親子之間的這樣的語話也讓彼此的關係更靠近,也恰能展現親子之間的親密關係。Schegloff與Sacks (1973)的論文研究提及電話溝通的言談在即將結束之前,「Okay」與「I love you/love ya」這些語言線索(linguistic clues)可以用來指示言談者即將要結束談話,亦可指示期待對方能理解電話溝通即將進入尾聲。這些語言特色皆可顯示「I love you」在美國家庭成員之間可能漸漸成為公式一般的的短語。

雖然語言與情感表達主題相似的的語言功能研究在美國大放異彩,但類似這樣的研究卻鮮少在不同的文化族群裡看見。特別是下列學者的研究,包括Hall (1976)、 Hsu (1981)、Gudykunst與Ting-Toomey (1988)、Markus與Kitayama (1991)、Gareis (2006)以及Sun (2008)眾學者皆不約而同提及集體主義的文化國情(collective cultures),尤其是亞洲、中美洲、南美洲及非洲,常見情緒沉默(emotional reticence)的反應,這樣的情緒反應可用來達到族群之間的和諧(group harmony)。理解一個語言族群的社會規範與文化能更深入解讀其社會互動以及社會結構,因為我們的所作所為以及每個人言行表達都藉由語言來展現自我並且也頻頻受到外界因素的影響 (Schiffrin, 1994, p. 99)。換句話說,言談者欲了解言談的同質性與差異性不僅是受到社會結構性的影響,而文化獨特性也是不可或缺的因素之一。

在台灣中文說出「我愛你」產生的語效(perlocutionary effect)似乎與美式英語「I love you」產生的語效大不相同。在研究者的觀察之下,有五部YouTube短片內容播出台灣小孩對父母說出「我愛你」,這些小孩向父母表達親子之間愛意一系列的影片在台灣格外備受囑目。這一系列影片的背景為台灣學校的老師為了要給學生的家長一個驚喜,要求其學生在母親節前夕打電話說向父母說出「我愛你」表達對於家長的感激之情。在這一系列的影片之中,許多父母當聽到自己的小孩說出「我愛你」三個字之時,情緒是掩飾不了錯愕訝異多過於高興的。這一系列的影片似乎透露了台灣父母尚未能完全接受小孩突如其來的情感,因為這樣的話語是不常在台灣家庭出現的。每個父母的反應截然不同,有些父母表達了像是咒罵的負面情緒,也間接顯示了這樣的話語是很少出現在平常家務之中的。許多種種的社會文化因素也影響到我們個人如何去思構、解讀、詮釋一個具有社會與文化性質有意義的言談 (Blommaert, 2005)。

本篇研究旨為分析台灣家長與孩子之間對於「我愛你」這個短語的感觀。有鑑於研究者的觀察,似乎「我愛你」在台灣文化具有程度相當大的情緒質(emotional value),並有非常明確的語言規則主導其語言使用功能。本篇研究的目標為嘗試探索社會語言學變數,包括年齡、性別、地位如何影響語言的使用及理解對於「我愛你」的語義情緒質程度。本文藉由台灣的孩童對其家長表達「我愛你」,特別針對家長的反應做語用分析。

為了達到研究目的,研究者採用了三十組的親子溝通言談加以分析。這些言談皆是由YouTube短片中截取下來的影音再謄寫為逐字稿,其中有十組為國小學生;十組為中學生;十組為高中生,這些短片選擇的動機為調查父母的情緒反應。本篇針對三十組親子溝通言談研究分析採用質性研究分析法,這樣的分析方法有助於研究者能有效率地找出父母與孩子間在電話溝通裡的言談規則。為了檢視這些溝通言談,除了語言及語意分析以外,研究者也另外訪談了三位台灣受訪者,藉由訪談來增加內團體(in-group)文化圈內的族群對於親子之間愛與情感的表達與詮釋的理解。

本篇研究有三個研究問題,分別如下:

一. 父母親使用什麼樣的語言策略回應小孩說出的「我愛你」短句?

二. 小孩的性別與年齡與家長的回應有什麼樣的關聯性?

三. 台灣文化如何影響台灣人對於親子之間的愛意表達?

文獻回顧

東西方文化表達愛的差異

本研究文獻探討雖意圖比較中文表達「我愛你」與英文表達「I love you」之間的同異性,實則側重理解小孩與家長之間的親情之愛而非情侶之間的浪漫愛意。各文化之間對於言語行為上對愛意的表達各盡不同。Wilkins與Gareis (2006)在他們的研究論文指出,相較於東方國家的媒體,西方國家媒體較常傳播報導家庭成員間常用「I love you」話語相互表達親子之間的愛意。另一方面,當提及語言與非語言情緒表達行為時,東方文化的人常被認為是相較沉默寡言的 (Bond, 1993; Gudykunst& Ting-Toomey, 1988)。特別是Hsu (1981)的評論也陳述相較於美國情緒豐富的情感表達張力,中國人對於各式各樣愛意的表達是非常克制、受約束的 (1981)。另外,對於身處鄉村的中國人來說,個人的情緒表達往往是跟社會經驗互相牽連著。換句話說,當不甚瞭解各文化之間的經驗知識與文化情境,恣意把一個文化圈合適的情緒與言語表達行為放到另外一個文化圈去嘗試解讀各文化習俗是非常不恰當的。上述的文獻說明各文化之間對於愛意表達有程度上的落差,但究竟什麼樣的因素導致極大差異性則是一道看似無解的難題。許多學者提倡應生產更多研究比較中西方文化對於愛的言語行為的表達行為。在底下的段落,研究者將提供諸位學者解讀為什麼情感的表達與「I love you」短語的使用會有跨文化的差異。

自我建構(self-construal)、語境(contextualuty)、孔子思想

根據Markus與Kitayama (1991)的研究指出,各族群與不同文化背景的人群有截然不同的自我建構、他人建構,與兩者之間的互相建構。這些建構可以影響個體之間的自然經驗,包括認知(cognition)、情緒(emotion)、動機 (motivation) (p. 224)。Markus與Kitayama更進一步指出,在許多東方文化中,尤其是日本與中國,皆有相似的思想行為型態,特別重視個體與集體之間合而為一的整體性,強調每個個體共存共榮的意識型態有助於強化整個團體的和諧性。相較於東方文化,美國文化則較少強調各體之間融為一體的概念。反而美國文化傾向藉由獨特性格、行為、思考,尋求個體與個體之間的獨立性與差異性。根據Markus與Kitayama的自我建構概念,可以得知東方的孩子與家長對於親子之愛的表達很有可能會有冒犯尊重與順從的規則,而犧牲了一個有次序與和諧共處的關係。

自我建構似乎與Hall (1976)的語境(contextualuty)一概念相互呼應。低語境文化與高語境文化最大區別為:在低語境的文化之中,如美國文化,言談者必將語言闡述清楚並使用透明化的語言,才能在相互沒有分享的情境之中有效地溝通;相對來說,在高語境文化當中,如中國文化,言談者常依賴大量相互共享的資訊中尋求對訊息的理解 (Caldwell-Harris & Yang, 2013, p. 43)。在中國的社會裡,許多言談交流都有固定的形式,而言談者本身在交流之前都對這些豐富大量的語境知識早已瞭若指掌,而導致在一般交流的情況下,許多語用含義早已不言而喻。藉由Hall的語境概念,我們即可以得知「我愛你」此短語的訊息含義對於中國家庭的成員似乎太過於透明直白,有可能是這樣的原因致使中國家庭不太願意使用這樣的話語。然而Hall對於語境(contextualuty)概念的提出可追溯至1976年,是否中國文化及風土民情在這四十多年的變遷也伴隨著語言使用的改變,這是令人值得深思的問題。

在分析中國文化時,我們可以藉由儒家文化與孔子思想來端看整個中國社會整體的脈絡,特別是儒家教義主張幼者須對長者持以尊敬與服從之心此思想。由此看來,我們或許可以理解中國人情緒表達的收斂與緘默可能是出自於孔子思想,教導國人情緒不宜浮誇來達到維護社會秩序與維護族群和諧。Sun (2008)曾在其論文評論註解:愛在中國人的關係裡是一個外在的變向,這個本質最容易對社會秩序造成威脅。公然的對別人示愛會大幅縮減兩方之間的權力的距離,使得維護彼此之間的關係更加困難 (p. 173)。特別是削減權力的因素,導致孩子在對父母表達親子之愛時會更加謹言慎行並小心翼翼,避免破壞了社會次序與地位階級排列。藉由反芻思考孔子思想,我們或許可以直言中國人會竭盡避免對雙親表達親子之間的愛意,因為孩子對於父母的愛意表達可能會暫使孩子攀至上層有權的地位。透過「我愛你」這短語,孩子有可能冒著犯了消極面子(negative face)(Brown & Levinson, 1987)的風險,導致防礙了長者的自主、自由的權力。

以上的文獻廣泛探討了愛意表達的經驗,讀者能瞭解親子之間的愛受到不同語境背景以及截然不同的社會結構而有不盡相同的表達方式。在下段的文章中,研究者將呈現台灣親子之間愛意表達的言談分析研究理論。

研究方法

研究理論

以往許多學者使用大眾傳播的理論並使用混合研究方法檢驗新媒體對於社會關係的衝擊與影響,然而較少的研究採取社會語言學的角度致力於探討Web 2.0網站與語言習慣的關聯性。不同於Web 1.0網站,使用者只是被動地讀取網站內容,Web 2.0網站(例如:社交網站與多媒體分享網站)能讓使用者成為主動的網站內容創作者。

新媒體(例如:Facebook、YouTube、MySpace、Flickr)的一大特點為這些網路空間允許觀眾恣意地在網路交流互動平台使用多模態(multi-modal)的方式公開在這些平台的留言評論區留下評論 (Androutsopoulos, 2011, 2013; Barton & Lee, 2013; Lee, 2012, 2013)。不僅社會成員會因網路空間高程度的匿名性 (Thurlow, Lengel, & Tomic, 2004)在網路平台上針對多媒體不受拘束的評論留言,並且成員之間也反覆不斷地對其他人的留言評論使用自己的語言知識加以批判。因此,這些虛擬的空間孕運了語言知識的言談,而這樣的網路言談的特徵是使用者互相合作建立的。在下段的討論中,研究者將回顧一研究法,亦即 “混合研究方法”(Mixed-methods Approach),來闡述學者們如何用此種研究法來分析網路上的語言。

混合研究方法

僅管許多學者使用量化分析來解讀網路語言的分佈頻率,或是試圖找出語言變數與社會變數的關聯性,然而使用量化分析的學者較鮮少考慮社會情境是如何著實影響語言的用法與語言的功能 (Barton & Lee, 2013)。為了能了解語言如何在真實語境下運作著,許多其他的學者除了進行語言分析以外,還使用了問卷以及訪談來彌補不足之處。例如,學者Warschauer、Said與Zohry的研究(2002)檢視埃及專業年輕學者在兩個溝通平台如何使用語言,這兩個平台是以正式與非正式來劃分,包括正式與非正式的電子郵件以及非正式的網路聊天室。他們結合了質性與量化的方法來調查三種語言(英語、標準阿拉伯語、口語埃及阿拉伯語)在正式與非正式的溝通平台的分佈情況。

Warschauer、Said與Zohry的資料收集及分析步驟如下:首先,他們藉由私人的通訊管道召募了43個受試者。在召募完受試者之後,他們發了一份書面問卷請受試者填寫,這一份問卷的目的是用來收集這些受試者的社會背景資料、網路上語言的使用習慣,以及他們的書寫習慣。除此之外,這些受試者也提供了他們的電子郵件與網上對談的語料例子。最後,Warschauer、Said與Zohry在檢視完這43個受試者填寫的問卷,挑選了其中4人接受訪談,訪談的目的為更深入了解他們的網路語言習慣及書寫習慣。在收集完資料後,他們使用了Analysis of Variance (ANOVA)統計工具嘗試釐清非正式的口語埃及阿拉伯語與哪些變數有相關性。另外,研究者也騰寫了訪談語料,這些語料是用來理解在每一個出現的語料中,這些受試者會使用什麼樣的語言、方言或是書寫系統。

他們的研究結果指出:受試者選擇使用的語言及書寫系統與網路溝通平台的正式性有很大的關聯性。他們發現不論是在正式與非正式的電子郵件溝通或是非正式的網路對談,受試者皆廣泛使用英語這個語言。特別有趣的是,使用羅馬寫書系統的口語埃及阿拉伯語(Egyptian Colloquia Arabic)大量出現在非正式的電子郵件溝通與非正式的網路對談的語料裡。根據上述研究者的量化分析,他們解釋這些受訪者的語言規律為口語埃及阿拉伯語在打招呼與當地食物、假期、宗教的表達息息相關。除此之外,根據這些受訪者透露,在網路平台使用口語埃及阿拉伯語能讓他們更容易表達真實情緒感受。

Warschauer、Said與Zohry使用的混合研究方法有許多益處,他們使用的量化研究方法可以有系統地找出受試者使用的語言在網路上的分佈狀況,另外,他們使用的質性研究方法可以讓他們更深層了解受訪者的網路書寫習慣,更能解讀這些語碼的社會意義。其他的學者(例如:Siebenhaar, 2006; Androutsopoulos & Ziegler, 2004)也採用了混合研究方法來檢驗網路語言變異。特別是量化研究方法能讓研究者們了解語言使用更廣泛的整體樣貌,好比在Siebenhaar (2006)以及 Androutsopoulos與Ziegler的研究(2004),他們皆能用量化分析探究何種變數與網路使用者的語碼轉換習慣有正面關聯性。他們同時也使用了質性分析試圖解釋參與者如何以及為什麼在不同的網路溝通平台語碼轉換。Kytölä (2012)也相當提倡使用混合研究方法,並指出量化分析的結果有利提供給質性分析更廣泛的背景。

Siebenhaar (2006)的研究也採用了混合研究方法。他使用語言變數分析法去分析標準德文(Standard German)與瑞士德文(Swiss German)在區域以及跨區域的瑞士德文線上聊天平台的語言分佈情況。除此之外,他採用了質性言談分析研究方法去探索網路使用者個人使用的語碼以及選擇在不同的聊天室語碼轉換溝通的理由。

Siebenhaar所有的量化資料(聊天紀錄語料庫)途徑來自於六個區域性質聊天室平台及七個跨區域性性質聊天室平台。這些聊天紀錄的搜集年限為2002年至2005年。Siebenhaar並在一個月內花了200至400小時記錄每一筆語料,並且使用了序列分析法(sequential analysis)分析每一個聊天室平台的語料。在區域性與跨區域的聊天室平台裡,每一組的語料紀錄的分類都是以標準與方言的比例分析。也因此Siebenhaar能成功比較在不同區域下瑞士德語方言出現的比例。

根據量化資料結果顯示,Siebenhaar研究結果為即使瑞士德語方言在區域性聊天室平台中出現的比例高於跨區域性聊天室平台,但方言使用的比例也因應各聊天平台的性質有所差異。在探索過聊天室平台的方言出現的分佈比例之後,Siebenhaar採用Auer學者的語碼轉換言談分析法(1998)去解讀聊天者在不同的聊天室平台的語碼轉換語言習慣。如同Auer (1995)所言:同樣的情境線索可能會因場境不同而有不同的詮釋解讀。因此,Siebenhaar沿用Auer的分析法有助於有系統地檢視不同方言呈現的德語在富有溝通性質的聊天情境中有何種情境意涵。Auer的碼轉換言談分析法無疑是在眾多量化研究法中最能夠顧及到溝通情境的的分析方法之一。Siebenhaar的研究在採用質性分析後發現通常聊天室使用者為了顧及其他使用者的語言習慣,他們就會選擇語碼轉換。除此之外,Siebenhaar也留意到語碼轉換語料的例子常出現在聊天的開頭與結尾,因在這兩種情境下出現的語碼轉換通常具有溝通的功能(例:打招呼與稱呼對方)。

除了語碼轉換言談分析法以外,Androutsopoulos與Ziegler在分析一個德國某一城市的網路聊天室中,他們使用了互動交流分析法(Georgakopoulou, 1997)去分析聊天者語言的選擇。首先他們先使用了語言變異分析法去探討該城市網路聊天室使用者的語言特色與該城市人們的語言特色是否為一致的。另外,互動交流分析法也成功捕捉了該城市網路聊天室的語言溝通功能。

Androutsopoulos與Ziegler更進一步指出以往採用電腦媒體溝通理論的的學者僅著重探討媒體平台不同之處,然而他們卻往往忽略了社會差異性與網路使用者在網路上語言使用的特性。有鑑於此,Androutsopoulos與Ziegler提倡電腦媒體溝通的研究應由以往的平台為主的舊模式逐漸邁向以使用者為主的新模式。他們建議結合語言差異分析法與互動交流分析法,學者們才能了解社群成員在共享的社會規範如何影響語言與方言的社會含意。Androutsopoulos與Ziegler在採用了互動交流分析法後,他們成功捕捉到的成員如何在區域性聊天平台擅用自身的語言資源以及展現他們的網路性格,甚至達到各式各樣溝通交流的目的。

Androutsopoulos與Ziegler的資料搜集步驟如下:他們首先採用了網路參與者觀查(online participant observation)從德國某一城市虛擬社群的網路聊天室搜索了2001年到2002年間共九萬筆聊天室語料。除此之外,他們根據聊天者的互動模式與對區域方言的語言態度為據,發了一份問卷請其中一些聊天者填寫,總共有12名參與者回覆了問卷。他們的量化分析發現區域性的德語方言指涉為情境線索(contextualization cues)(Gumperz, 1982),這樣的線索在網路交流溝通有至少四種特性。區域性方言的四種特性為:建構網路交流溝通、改變交流相處模式、減緩面子衝突形為、指示題目轉換。

上述的這些研究說明了使用量化研究方析法在探討網路上的語言習慣有諸多好處,更重要的是能夠解析參與者如何選擇語言、運用語言,並在不同情境下改變語言的風格,然而鮮少學者試圖檢驗多模態與多創作者Web 2.0空間建構的語言知識的言談(Androutsopoulos, 2013; Barton and Lee, 2013; Lee, 2012, 2013)。

Androutsopoulos (2013)的研究報告指出社會符號學方法(social semiotic approach)(van Leeuwen, 2005)非常適合檢視YouTube短片與其觀眾自身的語言知識言談,其因這個研究分析方法能掌握影片多模態以及影片分享網站YouTube呈現互動特質的言談的精髓。另外,此分析方法注重影片的視覺效果以及方言的表現與風格。Androutsopoulos以德國六大區域及特選影片的評論為據,他搜集了YouTube影片共310筆標記方言語料庫。他的語料庫分類為以下五個特色:產出模式、風格、方言的使用習慣、變異方言的出現、使用者對於本土化的傾向(p. 54)。

Androutsopoulos的研究側重影片評論者對於方言的語言知識評論。由於為了能夠更了解影片與觀眾的評論如何建構言談,他採取了比較性微分析法解析兩個線上方言教學影片。Androutsopoulos透露選擇這兩個影片是根據影片流行程度與風格傾向。為了能檢視言談規則,他將觀眾的評論分類為四種:觀眾的方言使用特色、觀眾對柏林方言(Berlin dialect)的直接提及、觀眾的對此方言的認知與情感態度、觀眾對自身方言使用的評論。最後,此研究的分析找出了不同類型的方言言談的特徵。

Androutsopoulos認為當研究者分析多模態的影片時應特別留意影片中的符號元素,因影片可以增加評論者之間的互動性。此外,觀眾的評論透過這兩個線上方言教學影片說明了觀眾的語言知識言談圍繞在方言的特色與講者表達性的真實度。許多評論者似乎掌握豐富的語言知識去評估他們自己與別人講的方言的真實度。他的研究發現這些閱聽者不斷地挑戰這些影片的內容,另外影片與語言知識言談之間是使用者彼此互相建構與妥協的。

當研究者有意分析電腦媒體溝通情境的自變項(independent variables)與依變項(dependent variables)的關聯時,語言變異量化分析法會是一個極佳的分析法,然而這樣得量化分析研究法不甚注重語言習慣在不同情境下的呈現方式,其中一個解決辦法就是研究者可自行採用三角交叉分析分式用問卷及訪談彌補不及之處。此外,研究者可以結合屬於質性性質的互動交流分析法及言談分析法了解參與者如何擅用他們的語言資源去協調語碼的社會意義。採用社會符號學分析法也有助於研究者能在多媒體與語言知識言談的複雜連結下清楚解讀深層意涵,但不論是哪一種質性研究分析法皆較難歸納不同的溝通媒介裡語碼的分佈趨勢。

綜合以上的討論,我們可以得知質性與量化研究可以互補。量化研究缺較缺乏理解語碼在不同情境下出現的含意,而這不足出處可以藉由質性研究(例:量化分析方法,包括言談分析法、交流互動分析法、社會符號學分析法)加以彌補。質性研究較缺乏有系統地找出語言變數與非語言變數的關聯,而量化研究正可使用統計工具找出相關性,並證明網路上的語言使用是有系統規律可尋的。

研究設計與資料分析

在本研究當中,研究者試圖用電話溝通言談的語料分析親子之間對於「我愛你」短語的感觀。值得一提的是,研究者將會側重台灣孩童對於向父母情感表達「我愛你」以及父母在電話中的後續反應。本篇論文的語料收集自五個YouTube短片,總共三十組的親子溝通言談(共計十組國小學生;十組中學生;十組高中生)。每一組的言談語料定義為一段孩童與家長之間的電話溝通談話。這三十個孩童的性別分佈為十名男性與二十名女性學生。三十個家長的性別分佈為三名男性與二十七名女性家長。本研究採用非侵入性(non-intrusive)的資料搜集方式,除了參與者大約的年齡以可略為猜測,然而這樣的資料搜集策略並無法深入得知這些參與者的語言背景資料。

有鑒於研究收集資料的限制,本研究使用類人種誌研究方法(quasi-ethnographic approach)(Spradley, 1979; Murtagh, 2007)。類人種誌研究的研究分析著手處理外情境因素以及制度化的議題,這些可持續性發展的方法強調研究資料會在底層顯露出來,特別是參與者非常投入研究參與之時。身為研究者,我略估了孩童與成人的年齡,在觀看YouTube短片時寫下孩童語言與非語言行為的記錄,並邊觀看短片邊謄寫逐字稿,再逐一找出規律。值得一提的是,在分析資料之時,研究者本身對於台灣文化的熟稔對於資料分析有莫大助益,而這也是Hymes (1972)提倡的語料分析法應注意的特點,當研究者在分析語料時,主位的角度(emic perspective)有助於洞悉難以解釋的社會規則以及解讀語言與非語言行為的規則。

研究者使用類人種誌研究方法去檢驗YouTube短片裡的親子互動行為。親子之間的對話在謄寫為逐字稿後可使用去理解逐字稿裡的語言結構 (Tannen, 1986, p. 9)。在逐字稿裡研究者使用Jefferson (1984)改良過後的謄寫符號,除了親子之間的交談對話,研究者也考慮了影片中出現非語言行為訊息的呈現,比方說情緒的宣洩(哭泣與臉紅)以及音律的規則特色(語調、重音、停頓)。除此之外,本篇研究也特別注重家長對於愛意表達的反應與相鄰對話(adjacency pairs)。

資料搜集步驟

本篇研究收集的短片取自影片分享網站YouTube。除非另訂隱私設定,網路使用者皆清楚明白YouTube影片分享網站允許使用者自行上傳影片,而觀眾不須得到影片上傳者的許可便可自由觀看影片,也因此研究者不須取得創作者的同意許可便可收集這些公眾透明化的影片並謄寫成語料資料。儘管影片是公開的素材,然而針對影片參與者的明顯辨別特徵以及名字,研究者皆以暱名來代替原先影片的稱呼。研究者收集的短片皆是圍繞著同一個主題,亦即影片創造者(台灣的學校老師)在母親節前夕請學生打電話給自己的母親或是父親,並要求孩童向父母表達謝意並說出「我愛你」。值得一提的是,所有的孩童都是在同儕的陪伴下打手機給家長的,因此孩童都意識到任何的言行舉止都是眾目睽睽之下表現出來的,並且所有的電話溝通都是被老師錄製下來的;反之,家長並不知曉在通話溝通中有其他旁觀者的出現。於是,研究者認為當家長聽到電話中出現自己孩子以外的聲音(孩子的聲音與孩子同學的笑聲)時,便會根據聽眾效果而改變了自己的言語行為 (Bell, 1984)。這樣的聽眾效果是可預期的,然而研究者認為家長的語言回應仍是真誠的,原因為家長並無被預先告知電話通話會被存錄起來,父母也不曉得孩子會在電話裡向他們表達親子之愛。

除此之外,研究者也使用了資料三角交叉分析(data triangulation) (Denzin, 2006)用來鑑定語料的效度與品質。三角交叉分析方式包括額外訪談了三位具備主位角度台灣受訪者(一男二女),這三位受訪者皆為佛羅里達大學學生。訪談的目的為反應受訪者的實際文化社會經驗,這些文化社會經驗有助於研究者理解受訪者如何向父母親表達親子之愛,致使研究者能採納來自受訪者自身詮釋的相似與相異的觀點。

結果與討論

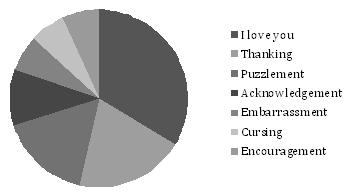

在這三十組的台灣孩童與家長的親子溝通言談當中,研究者留意到當孩童用手機打電話給自己的家長時,家長並不知曉他們自己與孩子的的談話是被存錄下來的,大部份的家長更未曾留意除了自己的小孩以外,還有小孩的同儕也在場一齊聽整段溝通談話。底下的圖表一呈現研究者的語料,顯示父母親使用了六大類的語言策略回應小孩說的「我愛你」此一短句:

圖一. 家長回應親子之愛「我愛你」的語言策略

從圖一我們可以得知,當家長聽到孩子說「我愛你」時,家長最常用的語言策略是回應孩子同樣的短語:「我愛你」(I love you),特別是在三十個家長當中,有十個向孩子表達「我愛你」。第二種常見的語言策略是表達感謝(Thanking),有六個家長向孩子表示感激。第三種常見的語言策略為表達困惑(Puzzlement),有五個家長聽到孩子說「我愛你」時,他們的語氣顯現為錯愕與不解,甚至不太能接受自己小孩說出這樣的話語。第四種常見的語言策略是承認(Acknowledgement),有三個家長的反應雖是平淡無奇的,但從電話語音聽似家長是認可了小孩講出「我愛你」三個字的短語。在三十個家長當中,有兩個家長表達尷尬之情(Embarrassment);有兩個家長聽到孩子說出「我愛你」時,選擇了咒罵(Cursing)做為一種回應的語言策略;有兩個家長使用的語言策略為鼓勵(Encouragement),鼓勵小孩將平日不敢表達的親子之愛藉由電話中勇敢講出口。在上述七種語言策略當中,我們可得知第一、二種語言策略—「我愛你」(I love you)以及感謝(Thanking)在所有家長使用的語言策略中佔超過半數的次數。父母的回應言談裡,我們可以將以下相應的回覆,包括「愛你」、「我也愛你」、「我最愛你了」一同歸類為「我愛你」(I love you)語言策略。家長的回應言談裡出現了向孩子表達感激之情時,例如:「謝謝你」,這樣的回應模式則歸類為感謝(Thanking)語言策略。

台灣社會特別重視社會階層結構。在上述的文獻探討回顧,學者指出若要維護集體主義文化國情的社會階層,中華文化的家庭成員必當避免使用富有情感表達的「我愛你」短語以及表示感激之情。然而在本篇研究發現,我們看到了父母並不吝於使用相互回應「我也愛你」以及「謝謝你」這兩種語言策略。我們甚至留意到了一些父母在聽到孩子說「我愛你」時,願意提供孩子正面回饋的回覆。

除了“我愛你”及“感謝”這兩種語言策略,“鼓勵”也是另外一種父母使用正面回饋的語言策略。家長的回應,例如:「你已經長大了」以及「你做得很棒」,都是父母想要以鼓勵的方式來嘗試減輕小孩緊張、不舒適的語言策略。另一方面,“承認”此一語言策略與正面回饋並無相關。當孩子向父母說出「我愛你」時,父母僅表示同意認可,卻沒有再進一步提供更多口語與行為的回饋。父母的回應,包括「我知道了」與「好」,兩種回覆皆是間接讓親子溝通對話沉默的利器。儘管如此,在七種的語言策略當中,當孩子向家長表達親子愛意之時,只有兩個家長使用了“承認”語言策略表示他們對愛的認可,這數據在本研究足以顯示這是不常見的策略。

台灣家長使用的其它語言策略,包括“困惑”、“尷尬”、“咒罵”這三種策略較傾向為負面的。底下研究者將呈現YouTube短片截取而來的部份語料,這些回應策略的例子包括了上述的“困惑”、“尷尬”、“咒罵”三種語言策略。另值得一提的是,研究者使用的語料沿用了Jefferson (1984)改良過後的謄寫系統。這樣的系統特別將對話者對語言使用的停頓、強調、重疊之處標示,並特別將非語言行為的特徵加以分析。

“困惑”語言策略

A = 高中女學生 B = 女學生的父親

1 A: 爸,我有一件事要告訴你。

2 B: 好。

3 A: ↓我要跟你說=

4 B: =嗯。

5 A: (3.5) ↓我愛你。

→6 B: (2.5) ↑什麼?(2.0)為什麼?哈哈。

7 A: 你要跟我說什麼嗎::?

8 B: 喔, 我知道。

在會話分析(Conversation Analysis)裡,語言資料是由共同談話者(co-conversationalists)之間的次序架構為依據而產生的 (Schegloff & Sacks, 1973)。在上面的語料例子中,我們在第一行看到了高中女學生A意圖向她父親洩露一個私密的訊息,接著在第二行裡,女學生的父親B隨後給予了肯定式的回覆。在第三行裡我們看到A重新定向自我,用了下降語調表露即將要敘述一件事情。在第四行中,B的回覆隨即接在上一句A的陳述句句尾。接著在第五行中,A在講出「我愛你」之前停頓了完整3.5秒。在會話分析中,特別是電話言談溝通,3.5秒是相當長的停頓。A停頓了3.5秒後用了下降語調講出「我愛你」, 研究者分析A使用的下降語調極有可能是表露A的害羞與不安,因為當這名女學生對於向父親表達親子之愛時,她認為是難以啟齒的。我們可以在第六行看到女高中生表達親情之愛的言語行為暫時讓她的父親沉默了,尤其是父親在提出疑問「什麼」之前停頓了完整2.5秒,講完之後又停頓了完整2秒。女學生父親B的轉折上升語氣以及疑問詞的使用(“什麼”及“為什麼”)皆是使用了重音並且這兩詞的音量大過於其它語句。女學生對於向父親表達的親子之愛可能使得父親顯得格外困窘,因為父親不甚能理解女兒言談中的動機目的,使得父親必須向女兒詢問「為什麼」才有助於了解女兒講出此短語的心態。這也非常有可能是父親不習慣聽到女兒表達親子之愛,才導致父親出現驚訝與困惑的情緒。

“尷尬”語言策略

C = 國中男學生 D = 男學生的母親

1 C: 媽媽::::, (2.0) 我愛你 (顫抖)。=

→2 D: =啊,好噁心喔:::什麼?(1.5) 你是不是又被處罰了?

3 C: 哦,母親節快樂。

在第一行中,國中男學生C在講出「媽媽」時語速變慢、延長了時間,在講出短語「我愛你」之前,C的拖延透露了自己猶豫不決的態度。同時在短片中也可以看到,在C在講出「我愛你」短語時,他的身體正顫抖著。我們也看到在第二行中,D的驚嘆語氣「啊」表露男孩的母親不同意的態度,她講出的話也緊接跟在男孩的話尾。D的轉折語氣伴隨著上升音調,D在講出短句「好噁心喔」使用了重音並且此短句的音量大過於其它語句,並在句後再加上了疑問詞「什麼」。男孩對於母親表達親子之愛顯然使得母親感到詭異、可疑,母親的疑慮從下句「你是不是又被處罰了?」表達出來,可得知母親強烈懷疑她兒子對她表達的愛是否為非志願的。除此之外,男學生的母親的回應的短句「好噁心喔」可解讀為男學生所表達的「我愛你」為是面子威脅行為,因男學生的話語侵犯了母親的自主與自由權,男學生的母親解讀自己孩子的愛意表達為多餘、不必要的,因此男學生的母親透過「好噁心喔」這樣的話語來試圖抗拒親子之間社會階級的重置。

“咒罵”語言策略

E = 國中男學生 F = 男學生的母親

1 E: 媽媽::

2 F: 幹嘛?

3 E: 仔細聽清楚喔。

4 F: 好?

5 E: (2.5) ↓我愛你。

6 F: (1.0) 喔?母親節啊:?=↑

7 E: =不是啦:::。

→8 F: (3.5) 他媽的↑你在耍我。

9 E: 我在上課。↓不要罵髒話啦:::。

特別值得留意的是,當男學生的母親F聽到孩子E向她表達「我愛你」時,孩子愛意表達暫時讓母親沉默了,我們可以看到第八行中,F停頓了完整的3.5秒。同時我們也在第八行注意到,母親的咒罵語言「他媽的」使用了重音並且此短句的音量大過於其它詞語,母親緊接著使用上升語氣脫口而出「你在耍我」。Jay與Janschewitz (2008)的論文提及,咒罵語言的目的通常為表憤怒及沮喪。除此之外,咒罵的情緒效果通常取決個人自身的文化經驗與當地的語言規範。親子之間的愛意表達與其它暖心的情愫固然可以建立與增加人與人之間的互信與親密程度,但我們看到上述的語料句子發現家長對於小孩愛意的表達是感到遲疑的。Kleinman (1980)的研究論文對於對居住於城市區域的台灣人曾評論,除非是在特別的情境下,台灣人才願意談論深層的情緒,否則大多情況下大部份的人認為談論深層情緒是既尷尬又令人羞恥的 (p. 136)。在本篇研究我們看到當小孩向家長表達親子愛意之時,家長使用了咒罵的字詞,咒罵的字詞可以解讀為家長試圖隱藏自身的困窘,而另一方面我們可以藉由文獻回顧得知集體主義的文化社會對於愛意的語言表達有不同的舒適程度。

本研究雖然指針對三十組的親子溝通言談加以分析,研究結果發現性別此項變數與父母回應的語言策略似乎沒有相關性。雖然如此,研究者發現當孩子向家長說「我愛你」表達親子之愛時,父親較傾向使用的語言策略為“困惑”(puzzlement)。至於年齡此項變數,研究者發現國小學生的父母較傾向使用的語言策略依序為:“我愛你”(九人中有四人使用此策略)、“感謝”(Thanking)(九人中有三人使用此策略)、“尷尬”(Embarrassment)(九人中有二人使用此策略)。當中學生的家長聽到孩子說「我愛你」時,家長較傾向下列三種語言策略,分別為“我愛你”(七人中有三人使用此策略)、“承認”(Acknowledgement)(七人中有二人使用此策略)、“咒罵”(Cursing)(七人中有二人使用此策略)。相較於國小生家長與中學生家長,高中生家長更傾向使用底下三種語言策略,依序為“驚訝”(十人中有一半使用此策略)、“我愛你”(十人中有三人使用此策略)、“感謝”(Thanking)(十人中有二人使用此策略)。本研究發現在新媒體的語料當中,台灣人對表達親子之愛感到更安心舒適,而研究者也預期台灣親子之間會更日漸擅於表達親子之愛。

除了短片截取的語庫資料,研究者使用了三角交叉分析訪談了三名佛羅里達大學台灣留學生,以能夠了解當台灣人向父母表達親子之愛之時,為何會選擇沉默而不是落落大方透露真實情緒。這三名受訪者回憶他們對於表達父母愛意的經驗,認為台灣人的情感常受到社會規範限制著,其中一名受訪者W.P.評論:

W.P.: 我會對我爸媽說我愛你嗎?不會啊!你會嗎?我從來沒有對我爸媽說過我愛你,台灣人比較含蓄吧,不太敢跟父母講感性的話,我可能會。美國的話,我覺得美國人親子之間比較像朋友吧,彼此之間比較不會有距離,所以他們也比較敢講。

W.P.自己對於向家長之間的愛意表達想法與上述文獻回顧與語料庫的例子是相互呼應的。美國家庭的親子關係階層界限不這麼分明,家長與孩子常使用極富情感的話語來拉近彼此之間的距離。W.P.的看法驗證文獻探討中提及集體主義國情會抑制自我向父母宣洩強烈情感。W.P.也評論台灣人更傾向使用間接非語言行為方式,例如使用實際行動而非直接言語表達親子之愛。相反的,美國家庭成員可能相較亞洲家庭更傾向直接言語透露對親子之間的愛意。儘管W.P.認為親子之愛在台灣文化中是不能透過言語表達的,只能透過間接的非語言行為表示愛意,然而我們也看到語料庫資料呈現有三分之一的家長皆使用「我愛你」短語直接了當回覆對小孩的愛。另外當父母回應小孩的愛意時,甚至有超過二分之一的家長的態度是正面而非責罵或是困惑的。

結論

綜觀上述的語料分析與結果,我們發現了當台灣孩童向父母用「我愛你」短語表達親子之愛時,父母的反應不盡相同。根據文獻回顧我們預期在集體主義文化意識型態下,親子之間過於親密的距離可能會破壞社會階級的平衡,導致家長可能會抗拒小孩過於親密的表達方式,因此家長若是出現負面的情緒是可以預期的。然而根據分析結果發現,父母在聽到孩子在電話中表示親子之愛時,他們所使用的語言策略頻率高低順序如下:我愛你(I love you)、感謝(Thanking)、困惑(Puzzlement)、Acknowledgement(承認)、尷尬(Embarrassment)、咒罵(Cursing)與鼓勵(Encouragement)。因此,父母回應親子之愛時使用的語言策略是正面多過於負面的,而這些規律與原先預期的父母情緒是相反的。

本研究的語料例子顯示台灣父母更傾向肯定孩子對於親子之愛的表達多過於責備,也較少父母會因面子威脅行為而不領情小孩的愛意表達。研究者認為台灣社會風氣或許深受歐美文化影響,亦或是台灣媒體日漸大幅報導台灣親子之間親密的相處模式,而使得親子之間對於愛意的表達不再是膽怯反而是落落大方的。除此之外,孩童年齡與性別此兩變數似乎與父母選擇使用的語言策略沒有關聯性,特別是本研究的男性孩童參與者只有十位,這樣的樣本數並不具代表性。有趣的是,本研究的受訪者雖表示台灣人不太情願以口語的方式向父母表達親子之愛,但會使用間接的非語言行為讓父母感受不言而喻的愛意,然而根據研究者搜集的語料例子發現這些孩童的父母認為用口語表達親子之愛的方式是自然且值得受到鼓勵的。研究者認為語言行為差異的原因可能為年齡的因素,在本研究中的三位受訪者皆為七零與八零年代出生的,然而這群孩童皆是晚於受訪者二十年後出生的。也許是受訪者與影片中孩童年齡的斷層顯示台灣社會家庭的相處模式已日漸變遷。

研究者建議未來的研究可以在較自然、非實驗性質的情境下針對參與者的自然互動模式加以分析,盡量避免旁觀者在參與者的身旁的出現便可避免觀眾效應(audience effect),更理想的語境應是參與者在不受旁人干擾下更能心無旁騖表達真實情緒感受。有學者曾使用問卷採樣的方式請受試者寫下平時如何向父母表達愛意,這樣的資料搜集方式或許比短片裡的電話溝通更具真實度,然而心之所思與實際所作所為未必總是一致的。好比問卷一道問題是寫下平日會對父母講出的感激之詞,一個人可能可以洋洋灑灑寫下一整篇的的答案,然而實際在父母面前未必能講得出口。另外,或許同樣的電話實驗也可改由父母主動向小孩主動表達親子之愛,測試小孩回應的語言策略是否與成人的回應方式相似,而這一層面的分析解讀更有助於了解台灣社會的地位階級以及應對消極面子的語言策略。

本研究受限於兩個缺陷。第一,研究者搜集的語料可能會導致本研究的分析結果過於主觀。這些孩童在他們老師的要求之下並在他們的同儕陪伴下打電話給他們的父母,然而這些的資料搜集方式不太可能客觀呈現小孩平時與父母表達愛意的真實情境。除此之外,當家長留意到有其他旁觀者的出現以及聽到其他旁觀者的聲音時,不無可能猜想是玩笑或一場惡作劇,因此觀眾效應(Bell, 1984)極有可能會改變原本家長的回饋反應與行為模式。第二,在上述的研究方法當中,老師要求孩童向父母說出短語「我愛你」。可能會有人認為這是虛偽的,甚至有些人認為要是小孩若在影片不被老師這麼要求,他們是不太可能會向父母說出「我愛你」表達親子之愛。然而研究者認為我們應當鼓勵老師要求學生主動向父母表達親子之愛。在這些短片的評論區底下有一個評論者留言表示對這個短片印象深刻,並對老師的創意表達謝意,感激老師努力改善台灣教育。透過這些短片,這群孩童或許能慢慢開始改變,並且他們或許已經為未來的生活慢慢調適所言所行,也許他們這次學習到的經驗已經為他們日後的生活開始鋪路了。

作者為佛羅里達大學研究生

參考文獻

Androutsopoulos, J. & Ziegler, E. (2004). Exploring language variation on the Internet: Regional speech in a chat community. In B.-L. Gunnarsson, L. Bergstrom, G. Eklund, S. Fridell, L. H. Hansen, A. Karstadt, et al. (Eds.), Language variation in Europe (pp. 99-111). Uppsala: Uppsala University.

Androutsopoulos, J. (2011). From variation to heteroglossia in the study of computer-mediated discourse. Digital discourse: Language in the new media, 277-298.

Androutsopoulos, J. (2013) Networked multilingualism: Some language practices on Facebook and their implications. International Journal of Bilingualism, 1-21.

Androutsopoulos, J. (2013) Code-switching in computer-mediated communication. In: S. C. Herring, D. Stein & T. Virtanen (eds.) Pragmatics of Computer-mediated Communication, 667-694. Berlin/Boston: de Gruyter Mouton.

Androutsopoulos, J. (2013) Online data collection. In: C. Mallinson, B. Childs & G.V. Herk (eds.) Data Collection in Sociolinguistics: Methods and Applications, 236-250. Routledge.

Androutsopoulos, J. (2013) Participatory culture and metalinguistic discourse: Performing and negotiating German dialects on YouTube. In D. Tanne & A. Trester (Eds.) Discourse 2.0: Lanugae and New Media (pp. 47-72). Washington, DC: Georgetown University Press.

Auer, P. (1995). The pragmatics of code-switching: A sequential approach. In One speaker, Two Languages, Lesley Milroy and Pieter Muysken (ed.), 115-135. Cambridge: Cambridge University Press.

Auer, P. (1998). Introduction: ‘Bilingual Conversation’ revisited. In Peter Auer (ed.) Code-switching in Conversation: Linguistic Perspectives on Bilingualism. London/New York: Routledge. 1–24.

Barton, D., & Lee, C. (2013). Language online: Investigating digital texts and practices. Routledge.

Bell, A. (1984). Language style as audience design. In Coupland, N. and A. Jaworski (1997, eds.) Sociolinguistics: a Reader and Coursebook, pp. 240-50. New York: St Mattin's Press Inc.

Blommaert, J. (2005) Discourse: A Critical Introduction: Key Topics in Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Bond, M. (1993). Emotions and their expression in Chinese culture. Journal of Nonverbal Behavior, 17. 245–262.

Brown, Penelope and Stephen C. Levinson. (1987) Politeness: Some Universals in Language Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Caldwell-Harris, L., Tong, J., Lung, W. & Poo, S. (2011). Physiological reactivity to emotional language in Mandarin-English bilinguals. International Journal of Bilingualism, 15, 329–352.

Denzin, N. K. (1970). The Research Act in Sociology. Chicago: Aldine

Gareis, E., & Wilkins, R. (2011). Love expression in the United States and Germany. International Journal of Intercultural Relations, 35, 307–319.

Georgakopoulou, A. (1997). Self-presentation and interactional alignments in e-mail discourse: The style- and code switches of Greek messages. International Journal of Applied Linguistics, 7(2), 141–164.

Gudykunst, B., Matsumoto, Y., Ting-Toomey, S., Nishida, T., Kwangsu K., & Sam Hall, T. (1976). Beyond culture. Garden City, NY: Anchor Press.

Gumperz, J. (1982) Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press.

Heyman. (1996). The influence of cultural individualism–collectivism, self-construals, and values on communication styles across cultures. Human Communication Research, 22, 510–543.

Hsu, L. K. (1981). Americans and Chinese: Passage to difference. Honolulu: University of Hawaii Press.

Hymes, D. (1972) Models of the interaction of language and social life. In J. Gumperz and D. Hymes (eds), Directions in Sociolinguistics: the Ethnography of Communication. New York: Holt, Rinehart and Winston, 35-71.

Jay, T. & Janschewitz, K. (2008). The pragmatics of swearing. Journal of Politeness Research, 4, 267–288.

Jefferson, G. (1984). Notes on some orderlinesses of overlap onset. In V. D'Urso and P. Leonardi (Eds.) Discoure analysis and natural rhetoric ((pp. 11-38). Padua, Italy: Cleup Editore.

Kleinman, A. (1980). Patients and healers in the context of culture. Berkeley: University of California Press.

Kytölä, S. (2012). Multilingual web discussion forums: Theoretical, practical, and methodological issues. In Sebba M., Mahootian S., Jonsson C. (Eds.), Language Mixing and Code-switching in Writing: Approaches to Mixed-language Written Discourse (pp. 106–127). Abingdon, UK: Routledge.

Lee, C., & Barton, D. (2012). Multilignual texts on Web 2.0: The case of Flickr.com. In Sebba M., Mahootian S., Jonsson C. (Eds.), Language mixing and code-switching in writing: Approaches to mixed-language written discourse (pp. 128–145). Abingdon, UK: Routledge.

Lee, C. (2013). ‘My English is so poor…so I take photos’. Meta-linguistic discourse of English online. Discourse 2.0: Language and New Media. Georgetown University Press.

Markus, R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224–253.

Murtagh, L. (2007). Implementing a critically quasi-ethnographic approach. The Qualitative Report, 12, 193–215

Schegloff, A., & Sacks, H. (1973). Opening up closings. Semiotica, 8, 289–327.

Schiffrin, D. (1994) Approaches to Discourse. Camridge, MA: Blackwell.

Siebenhaar, B. (2006). Code choice and code‐switching in Swiss‐German Internet Relay Chat rooms. Journal of Sociolinguistics, 10(4), 481-506.

Spradley, J. (1979). The ethnographic interview. New York: Harcourt Brace Jovanovitch.

Sun, T. L. (2008). Themes in Chinese psychology. Singapore: Centgage Learning Asia.

Thurlow, C., Lengel, L. and Tomic, A. (2004). Computer Mediated Communication: Social Interaction and the Internet. London. Sage.

van Leeuwen, T. (2005). Introducing social semiotics. Psychology Press.

Warschauer, M., Said, G. R. E., & Zohry, A. G. (2002). Language choice online: Globalization and identity in Egypt. Journal of Computer‐Mediated Communication, 7(4).

Wilkins, R., & Gareis, E. (2006). Emotion expression and the locution ‘‘I love you’’: A cross-cultural study. International Journal of Intercultural Relations, 30, 51–75.

作者 陳怡安 為佛羅里達大學研究生