- 點擊數:12778

- 發佈:2019-06-03

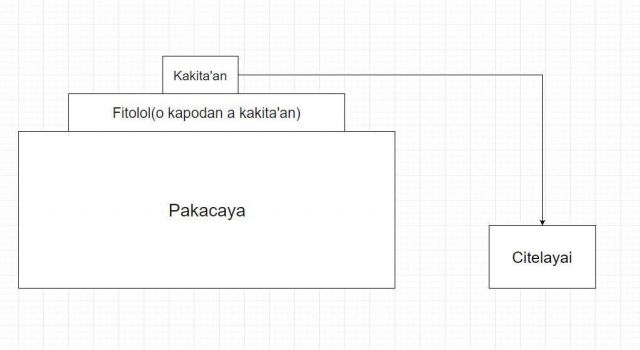

一、象徵世界。真是什麼?

談論到誓與儀式,我們必須意識到一點,它是高度結構化跟標準化的程序,這意味著儀式或形式的背後有一套明確的價值與目的。譬如,法庭手按聖經,運動場上吟唱民族歌曲,到將選票投入投票箱,政治通過象徵性來表達它的根本意義。儀式所象徵的即是一種「真假性」的權威,是一種價值體系,是非觀,甚至將抽象的概念通過具體的形式移轉、流動、賦予、涵化與排除,它具有道德上的重量,群體律則的合法性。(Kakitaan資源利用制度儀式與礦權,Namoh,2017)

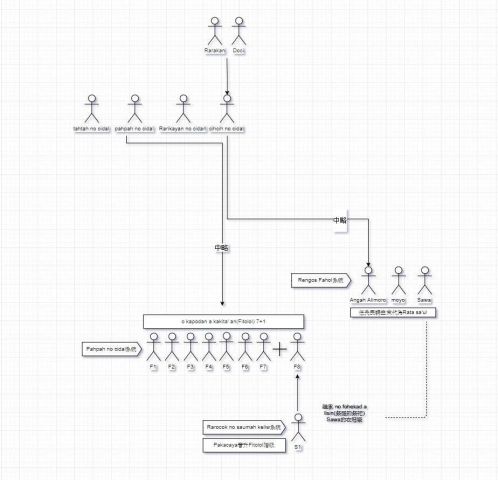

「在阿美族的社會裡,沒有特殊的宗教組織,但我們或許亦可說整個社會就是一個宗教團體,全體社會成員是祭儀團體構成的份子。」(阮昌銳,1969:269。) 以太巴塱為例,太巴塱人的個人與群體是活在宗法制度、政治制度之中,所謂宗法制度是Kakitaan的宗族世系觀,受約束於宗族世系的地位階級制度;政治制度則是耆老會議marara、年齡階級Selal與會所Suraradan的群體制原則。

而這種象徵域的具體化、制度化,所謂的儀式制度,「群體律則的合法性」須透過確立秩序與社會效力進行社會行為,所謂的誓約的前題。誓約是秩序的基礎,也因此我們才形成律法與信仰宗教的東西,讓我們的「政治體制、宗教體制」成為一種可能。

那「誓與咒」是什麼呢?傅柯的《詞與物》認為,符號不是由自然所提供的,而是由人們所構成的。 阿甘本提出了一個更為大膽的假設:在誓言之前,諸神的存在是可有可無的,由於沒有誓言,我們無法斷定諸神的存在(真),而出於對違誓的擔憂,出於詛咒的必要,諸神才作為必要的角色出場了。

誓約的內容以兩個部分形成誓約的主體,一為確認為真,二為允諾限定,作為與不作為;成為誓約的具體所指。Nakao Eki在2014年出版的原住民族歷觀描述的小說《絕島之咒》,111P高洛洛與荒木教授的對話,「這世界上最直接的咒,不是別的,就是名字」。高洛洛繼承著巫師祖母的名,我們可以想像三代內的名聲,仍受世人所延續的個人生命延續,持續數代後,當初的個人意義則涵化在整個群體的精神象徵裡了,名字的繼承,是一種時空的神話繼承「被你的名字所限定的人生意義了」(Nakao Eki,絕島之咒,P111),違背限定成了「咒」。

原住民而言,誓約也直接生產了諸神本身(真),而我們依賴的諸神秩序來行事,「為真而行事;成人」。

二、源初的誓約Tiamacan

對原住民族,諸神象徵著自然、精神,是一種宇宙的秩序,太巴塱社的祖源神話有一個「大海嘯」的神話。Kariwasan海神之子的現身,愛上了一個既非凡人也非神祇的女子Tiamacan(耆老Nangah Kuwal林朝喜口述:kariwasa以為她是個會發光的神),Tiamacan擁有一個會反射光芒的白色胴體,反射的光芒無法被世上之物所遮掩。在神話裏頭有著美麗的象徵,海神之子因為得不到她的美麗,巨大慾望,對於白色胴體迷戀,泛起滅世的海嘯災難,海嘯從南方湧進來,凡人不遵從神的愛慾,淹沒了凡世。而母親Madapidap母思女心切,四處尋找女兒變成海鳥Aroyay,父親Keseng變成守在海邊的蛇木Kadokitakit。

O ma'edilay ko tireng a fafahiyan.

(她是身體會發光的女孩子。)

Miladom ci Tiamacan, ma'araw ni Kariwasan.

(Tiamacan 挑水的時候被 Kariwasan 看到。)

Ci Kariwasan fa'inayan o wawa no kawas no liyar.

(叫做 Kariwasan 的男子是海洋之神的兒子。)

Mangalay ci Kariwasan malamod ci Tiamacan.

(Kariwasan 十分愛慕,想跟 Tiamacan 結婚。)

Sowalen ni Tiamacan ko ina ato wama.

(Tiamacan 向父母說明。)

Misimed to ko ina i tangolan ci Tiamacan.

(媽媽把 Tiamacan 藏在木箱裡。)

Ma'edil a ma'araw ko tireng ni Tiamacan.

(Tiamacan 會發光的身體被發現。)

Miliyaw a misimed mitadem sa i sra.

(再一次藏起來,埋在土裡面。)

Ma'edil aca ma'araw ko tireng ni Tiamacan.

(Tiamacan 會發光的身體又被發現。)

Sakalima a romi'ad, male no sa ko liyar.

(第五日,海水漲潮了。)

海嘯滅世後的新世界,Doci和Lalakan乘坐木臼登陸在Cirangasan,為傳續後代兄妹亂倫的結為夫妻,而後生下爬蟲類,冉冉升煙伴著倆人的悲痛哭聲到達天聽,太陽神不忍見傷心泣求的兩人便囑咐使者Sawringaw和Dakocoyaw降世解難————為真而行事,成人。爾後生下的孩子就全以no Cidal(屬於太陽的)為名,稱太陽為母神;降世使者並指示子嗣們需建立Kakitaan(祭祀宗家)

回顧祖源之歌歌詞O ma'edilay ko tireng a fafahiyan.(她是身體會反射光芒的女孩子。)但歌詞裡使用的是「ma'edilay」反射光芒,原意是指被反射者,卻不是使用「pa'edilay」發光的,指在發光者。則光來自於諸神,象徵自然,太陽會發光,月亮也是發光者,但Tiamacan是個像鏡子一樣的身體,反射「人」與「自然」。

Tiamacan如同是神的慾望,作為一種神話裡的特殊形象,她是第一個表現出諸神與人界線「之間」,在她之外、前後,有著根本上的區別。人持續繁衍,Tiamacan卻永遠處在一個「少女」和「純粹」的形象。Tiamacan之名永不會出現在凡世,不在人的秩序裏,在諸神(自然)與人「之間」。

海神之子Kariwasan與受太陽神指示降世的使者現身是世人對自然的誓約,人們對其的誓約正是一種「真」的召喚,誓約如同諸神的投射,如鏡子一樣的Tiamacan身體,反射人與自然,當海嘯滅世後的「後世界」,我們不可能描述Tiamacan將如何存在,她的名停在「前世界」,一個不可能言說的名字,介於之間。當信已為真,Tiamacan所象徵的是我們知識世界可描述的最後藩籬,誓的根源。

三、家系的誓約;混濁水源者,便割下他的頭。

太巴塱Kakitaan祖祀祠的木柱(木柱已遷至南港中央研究院),其中有一巨型木柱裡的圖像「頭戴四羽頭冠、腰繫長配刀、隨侍一頭獵犬」,太巴塱社的Ilisin為何充滿著備戰、訓練意味,全來自於Mayaw Kakalawan因誤弒父親首級的事蹟,為祭祀父親頭顱以及敵首才漸形成太巴塱社的Ilisin,Mayaw Kakalawan是太巴塱第一位獵首者,也是第一位Kakitaan,主持首祭。

太巴塱祭典源自於Mayaw Kakalawan與Onak Kakalawan兩兄弟在受父親之意,砍下他的頭顱後,所逐漸建立起的一種馘首(獵頭)的祭祀。這兩兄弟的父親,為讓兩兄弟能肩負起部落的責任與權利給予他兩馘首的試煉,便以自身為他們首次獵首的目標。在一次入山取水時父親刻意將水源頭弄混濁,並交代其子若水源仍就混濁你們就到源頭把汙染水源的人頭給砍下來,兩兄弟聽後應答不疑答應父親再見溪水混濁,定溯源而上把他的首級取下。之後果真見溪水污濁時,就謹慎的帶著刀往水源頭一探,不果的確有一人不斷的將源頭的清水給攪混。見狀,Mayaw跟Onak兩兄弟迅速抽刀從後把這個汙染水源的人,人頭給砍了下來,直到人頭滾落清洗頭顱上的泥巴,才驚覺是父親。

原來這一切全是父親為了試煉兩兄弟所安排,盼兩人能有資格壯大部落,成為一個有能力戍守部落的「人」,而「人」必須取過「人頭」慰其靈讓部落繁盛。自從取下父親的頭顱祭祀後,受母親之命需祭慰父親的靈魂,兩兄弟便不斷地鍛鍊自己能力,爾後兩兄弟戰無不克的取走敵社無數頭顱,太巴塱社Ilisin馘首祭祀也因此傳續至今,不但堅固起對太巴塱Kakitaan政教中心的宗世信仰,也成為太巴塱社存續千年的領域地位。

太巴塱的獵人們相信,若將獵獲的首級供奉在此根木柱前,Mayaw Kakalawan終會庇佑獵人的獵獲。太巴塱獵首形式是Mayaw跟Onak兩兄弟對父親的承諾,祭儀的制度是受母命祭慰喪者的靈魂所創建,以Kakitaan為核心的宗法制度因此傳續。

四、友的盟約敵的誓約

世人當然人各爾志,意味著人們塑造著自我形象,一定程度的通過象徵性的認同達成。我們傾向把群體當作理性的單位,如同物質,因而附加象徵性便從而使個體與群體的關係被客觀化。

我們傾向透過對象徵性表現出來,我穿某種衣服、喊某個口號、唱某首歌,以某種內部暗語稱呼他人,通過這些行為,自己誘惑著他人都認為我屬於某個特殊的組織。你們的軍隊,我們的階層,儀式是能夠給予人們一種連續性的感覺人的社會觀就建立在這些象徵性傳遞的意義上,又或著他們辨識什麼是正確的行為規範,他和我。

七腳川社、太魯閣族,在花蓮縱谷是最常侵擾太巴塱社的族群,甚至七腳川社在太巴塱過去的我群觀裡,把他歸類為如太魯閣族一樣的外族。在噶瑪蘭尚未進入奇萊平原,撒奇萊雅也還未壯大時,七腳川社的勢力不但稱霸北奇萊平原,也近迫馬太鞍、太巴塱兩社占據的縱谷中部。據當時紀錄胡傳的台東州采訪冊、田代安定對太巴塱社與馬太鞍社的人口總數,1894年兩社人口數擁有近四千人,馬太鞍社共424戶,人口有2065人;太巴塱社共247戶,人口1737人,這是幾乎稱霸東岸甚至台灣番社人口發展,七腳川社人口也有近1600人,以人口生產七腳川社與馬太兩社在馬里勿是某個程度的均勢。

七腳川社、太魯閣族,在花蓮縱谷是最常侵擾太巴塱社的族群,甚至七腳川社在太巴塱過去的我群觀裡,把他歸類為如太魯閣族一樣的外族。在噶瑪蘭尚未進入奇萊平原,撒奇萊雅也還未壯大時,七腳川社的勢力不但稱霸北奇萊平原,也近迫馬太鞍、太巴塱兩社占據的縱谷中部。據當時紀錄胡傳的台東州采訪冊、田代安定對太巴塱社與馬太鞍社的人口總數,1894年兩社人口數擁有近四千人,馬太鞍社共424戶,人口有2065人;太巴塱社共247戶,人口1737人,這是幾乎稱霸東岸甚至台灣番社人口發展,七腳川社人口也有近1600人,以人口生產七腳川社與馬太兩社在馬里勿是某個程度的均勢。

而馬太鞍與太巴塱兩社皆流傳著一個關於Kalaliwfadah(普遍譯為「懶惰無用的人」)戰爭故事,Cidihan(Palicanlican)事件的戰場事件,七腳川社對此區域的介入,依照太巴塱、馬太鞍當地的口傳故事,可以得知七腳川社在過去很頻繁的襲擾這個區域,最著名的戰鬥就發生在馬太鞍溪北岸那一塊廣大的沖積扇上頭,也就是Cidihan(Palicanlican),在Kulas Looh著作「馬里勿回憶錄」裡稱作「Cidihan事件」;事件主要為七腳川社人遭太巴塱社擊殺,七腳川社為尋仇遭遇兩社聯合,也讓馬太鞍人Kalaliwfadah參戰,的一大型戰鬥事件。兩邊的口述都少了一個遠因,所以採用Kulas Looh(黃松德)2006年以族語文所撰寫的「馬里勿回憶錄」以衝突原因發生地Cirakayan的角度來談這個戰爭事件。

這個衝突的起火點正是一個七腳川青年Rakay的死亡,而這個事件也成為在整個鳳林尚未有聚落時此地的地名「Cirakayan」所謂Ci-Rakay-an,語言上解釋Ci是前綴表示字根的存有,Rakay則是人名,加上an則代表事件地點,整個名稱意義其實就在述說這件事「Rakay的死處」。

故事的開始啟於Cikasuan(七腳川)跟Tafalong(太巴塱)貨物的交換,七腳川派人來與太巴塱宗家談交換事務,相約某日由七腳川攜帶彩衣換取太巴塱的種子,被派去換取種子的即是青年Rakay,Rakay帶著交換物經過太巴塱獵場時(現cirakayan、kalodongan),遭遇七名青年獵戶,獵戶見青年攜帶的彩興起貪念想占為己有,雖七腳川青年大聲喝斥表明自己是受雙方宗家指示到太巴塱交換貨物,七名獵戶無視警告認為劫走貨物無人知道,口角中卻把Rakay擊斃取走織品彩衣,獵戶自認不知不覺回到部落,竟不知秋收後的祭典七腳川受邀參與,七腳川人在太巴塱祭典著看見穿著彩衣的青年獵戶,揭開了Rakay被劫殺,引發日後七腳川多次的復仇爭鬥。過程中太巴塱曾與七腳川達成和談,太巴塱願以大量的旱稻和小米賠償歇止爭戰,原以為戰爭似乎就要逐漸停歇,與太巴塱的種種衝突使得七腳川人無法甘心,違反賠償止戰的約定,才有了太巴塱社聯合馬太鞍社共同抵禦七腳川來犯,kalaliwfalah獨戰七腳川巨人Mawrang驅兵七腳川的「Cidihan事件」。

違誓是破壞秩序,太巴塱人破壞交易,七腳川人違反賠償和議,馬太的聯合,雖戰事結束依然沒有結束雙方衝突;反延續了這種長期的衝突關係。

衝突擴大多方邊界的灰色區域(無法地帶),周遭不同部落或族群在自己相對較近的位置維持一個比較弱的勢力控制,邊界則建立在多重勢力相互為戰的對外關係上,這個沒有直接管轄的無法區域自然凶險,例如近代1900年(明治33年),當伊能嘉矩在作馬太鞍、太巴塱兩社作調查後要北上前往花蓮,還需為護送他通過這一片危險地帶,馬太鞍社安排四人竹轎,並安排二三十名強悍的階層青年隨行護送。

對原住民族來說神話就是我們的歷史,在這個大敘事裏,解釋了個體間的存在與共在。而傳統只有在實現自身的時刻,才又被擱在我們面前,當下「我們與過往」的共同體,活著與死亡共在所形成一個———我們的時空。

五、原住民族的誓約

誓言僅僅是通過對違誓可能的負面效果來界定的,前者的唯一目的就是懲罰後者,誓言僅僅在重誓受罰中被創立出來,這是對那些違誓者的詛咒,而誓言本身就相對產出這樣的違誓者。

對原住民族而言,誓約所形成的儀式,是對「真」的再現,我們將自身置於自然與真的面前,對真是全然獻出,否則為假;「違誓者成一種赤裸生命,一個被詛咒的人。 所以,詛咒是誓言中最根本的部分。(阿甘本)」。

獨裁者神話的政治除魅

從台南市原住民議員「反效忠儀式」,文化部推動中正紀念堂轉型,文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中「掌摑事件」,到台南南鯤鯓代天府「創建國運籤歷史」,這幾個事件都彰顯了一個由國家為統治力所建構的背後象徵,一種國族神話。而被統治的人民倚賴著這種國族人格化的精神象徵,人民無法意識到自己扮演著被神化屈從性的角色。

人能支配思想,但象徵能支配人;老自由派作家Max Lerner說:「當獨裁者們的權力來自於他們所操控著的象徵時,這些象徵就會反過來建立於他們所引發的一整套價值與事物上。」

因此統治者透過政治象徵、政治儀式來爭奪權力;戒嚴時期,蔣介石在教科書、媒體廣為被稱頌為「自由的燈塔、民主的長城、人類的救星、世界的偉人」都是我們在學時期被教育的稱謂。蔣介石的偉人事蹟從小立志、看小魚兒往上游,皆是將個人神格化的教育。

象徵服務於統治,反智的政治系統就是一種符號象徵的投射,那不是可能性的評估,或可供衡量的方法,而是已經預設好的判斷程式,屈從的人民卻是依賴這種判斷價值所的模式。例如資深藝人掌摑主張轉型正義的官員,搬出的正義價值竟是「前人種樹」加害者的角色反轉;對於統治暴力的事實,卻產生扭曲的影響,現實受價值判斷所「過濾」。亦或,蔣介石逝世,統治當局動員大批學生路邊跪祭,排隊瞻仰遺容。象徵系統決定了我們的世界觀,獨裁統治所建構的現代神話,將我們鎖在某種政治世界觀的牢房。

(圖片網址(https://reurl.cc/rZzqb)中央社)

「獨裁者象徵」偷竊了語言,我們應視它為歧異的聲音,不是使用人類的語言。

一、黨國造神的年代

2014年我在教育部前面抗爭短講,一名帶退休的警察走過來對著我說:你們說的對,27年前因為吳鳳事件原住民衝教育部時他就在裡頭,有天歷史會由你們說。

我們都聽過如吳鳳事蹟、箭瑛大橋、紅葉少棒等等,被塑造成「黨國德性」的故事,在此撿起幾篇來談談這些遍地造神,捏塑為黨國服務的公職種種犧牲精神的全島信仰。

從極具影響力的吳鳳神話談起,吳鳳神話從日治時期開始流傳,在筆者的就學時期的教科書有著重要的宣傳位置。描述吳鳳於清國擔任通事,為了改善原住民出草的習俗「自願犧牲」被殺,犧牲成仁的精神「感化生番」。不僅將吳鳳神話收錄教科書之中形塑「優等」與「劣等」,義務教育直接成為學童對原住民的刻板印象,國民政府不僅將其神格化,修建吳鳳廟、吳鳳墓,高立銅像,種種具象化的政治象徵。

原住民族在台灣成為族群階級化的產物;超時勞動、遭苛扣薪資、限制自由、暴力毆打,這些都幾曾發生在移工族人的生命經歷裡,彷若苦難的循環重現。。吳鳳的政治神話直接的形塑一個族群的社會位置,直到1987年臺灣年紀最小的死刑犯湯英伸的殺人事件,瀕臨消亡的原住民族,在部落與都市之間來回,處於破碎生活的夾縫之中的處境,才浮上社會關注的檯面廣泛討論與反思,催生吳鳳鄉改名、推倒吳鳳銅像等後續的原住民族運動。

榮民精神與箭瑛大橋 在那個年代是不會出現什麼鄉野英雄、本土英雄這樣的故事的,中華民國政權為了鞏固政權包含為他它服務的公職人格,就會去美化公職那種盡忠、盡職崇尚唯國的信仰,那個政權便透過他所有掌控的權力,從教育、政策、媒體來洗盡在地要萌發的意識。

舉例據退輔會 1987 年 11 月底的統計數字顯示,中國來臺軍人總數五十八萬人;58萬人來台(其他調查數據顯示有更高人數),卻僅有7000人仍在服役,也就是頓時台灣出現高達57萬名的失業人口,可以想像當年突現57萬失業人口的混亂狀態,諸多統治暴力浮現,統治政權為維穩這些能鞏固政權勢力但卻不安定因子,授予經濟與政治特權,公職優先任用包含教職等。

我們在中小學都上過類似的課程,集體看過此類的電影,老師不斷提起的故事。我們需要反思,那都是真的嗎?那些被妝容美化過的盡忠職守精神,如何取代在地深厚的生命史?你會發現那時公營的電影公司,取用的題材不是軍人、老師、其他公務人員,在那維持續38年的戒嚴時代,為了形塑整個體制的凜然氣節,創造政治神話是控制人民的手段,服務國家鞠躬盡瘁的公務人員國族效忠的核心信仰。

例如筆者故鄉也曾有一個公職故事「箭瑛大橋」曾經拍成電影,也在各大中小學放映,但是什僅是兩名老師度和溺斃的意外,同日其實也有一批學生來往溪床赴鳳林上課,也多安全渡河,並非如電影中為救學童,而遭水沖走,主要還是在不熟悉水性的狀況下強行渡河,而牽手的渡河方式也是造成滑落水中一項嚴重的錯誤,而這種種材堆砌了當天的故事。這種公職造神,其實是顯示統治當局極度的忽視地方基礎建設的前因,等到兩位老師的事件後,才見獵心喜的炒作,為的是包裝國家建設的設身處地,頻繁的操演這些紀念儀式,反正50年後沒人知道發生什麼,只有紀念碑和虛構的故事留下。

羅蘭巴特把這種政治神話解釋成一種「被竊的語言」,神話的特色在於把意義轉化成形式,他認為這種神話象徵是一種掠奪,掠奪語言本身,例如他引用法國黑人軍官例子說明神話中的能指與所指,一個穿著法國軍服的年輕黑人在敬禮,雙眼上揚,也許注視著一面法國國旗。在這例子中能指是圖片中的文字、動作、職業等;一個黑人士兵向法國國旗敬禮所指形成的符號。法國人不會歧視不同膚色的人,不同種下的人也會忠實地為國家服務。

公職的推崇神話也好,新創的地方神話也好,這對當地人來說,其實是劫奪歷史去史觀的政治活動,甚至切除其他在地因素,例如造橋需求是長期普遍的地方訴求,被抹除在公職精神塑造的象徵外,另外具立銅像紀念碑、橋名的象徵創建,也取代了本土的土地名稱。箭瑛大橋的故事,不只在筆者故鄉發生,它在整個統治範圍是全面的刨除歷史,如羅蘭巴特所言的偷竊。

二、獨裁者取得的統治象徵與儀式

我們將國家主權這種抽象的概念,創造統治體的人格化形象,如霍布斯的巨靈;我們無法理解我們不可言說缺乏象徵性的事物,也因此社會儀式創造出一種現實世界,缺少了這些儀式與象徵,這種現實是不可能想像的。當然是原住民族,我們都依賴這些象徵來描繪世界。西方人把憲法當作一本凡人無法干預聖經,令裁決超越人的意志之上,用以象徵抽象的國家集體;而原住民族讓自然的「真」(諸神)現身,儀式結構的象徵是人類語言與知識的最遠處,我們無法超越無法言說的東西。

統治透過這些政治儀式與象徵取得超越個人地位的權力合法性,但誰來取得呢?是我們賦予其權力,還是統治者反過來創造當權者本人,亦如Max Lerner所言:當獨裁者們的權力來自於他們所操控著的象徵時,這些象徵就會反過來建立於他們所引發的一整套價值與事物上。人民成了被餵食象徵物的動物,我們的價值判斷經這些儀式的催化,甚而演變成暴力的儀式,殺閥的效忠,自我人格的剝奪與犧牲。掌摑主張轉型正義官員的藝人,以「台灣是中國人後裔」理由毆打婦人的激情民眾;228事件,參與清鄉「肅清整治」行動掃盪亂黨、煽動份子的軍人,群體寬恕的責任分散感。

獨裁者、極權體制將政治權威轉變為一種濫施特權的象徵,勢必需對儀式象徵進行改革,豎立雕像、肖像,在公共場所、建築擺放象徵符號,統治者在公眾面前舉行儀式化的入場儀式,隨著民眾激情的呼喊聲,涵入政治儀式的情感動員。統治的政治儀式是一種穩定特權,支持政治秩序的手段,是一種思想過濾用的安全閥。

中華民國政權來到島上建立政權合法性,清洗過去建立新的統治象徵,自然會從政權的利益中心開始操演「大中華宗主」的國族神話,蔣介石統治集團,也就是藉由這種憲政神話,掌握權力,除上述從社會、教育、法律、行政傳播神格化象徵,何一個立憲的民主國家,對「人」或「團體」宣誓都是反民主的,更何況是對一個人宣誓效忠,這不僅不是什麼愛國主義,是個人宗教的崇拜,是死後持續權威,而承繼者借用這種儀式系統,將其視作某種神聖超然的力量在凡世的化身,而統治體系的穩定性就是靠著此類效忠儀式賦予官僚權力。

被蒙眛地觀點,如同Biondi Dino的著作《(La fabbrica del Duce》所描述的儀式效忠。1934年的義大利,有一個養育了三個孩子的30多歲貧窮母親躺在醫院的病床上奄奄一息。當他發現身邊除了家人外還有醫院的巡查員在場後,就竭盡全力地做出最後的政治努力:她忍著病痛抬起了胳膊行了一個納粹的致敬禮,口中大喊著:「領袖萬歲!義大利萬歲!」Biondi Dino(1973,226)在這個令人不忍直視的時刻,她並不是被納粹的熱情意識給打動,而是希望瀕死做出儀式性的效忠行為,能夠讓納粹政權扶養她的孩子們,她的行為則是窮人的一則非紙質遺囑。

然中華民國公職宣誓儀式反充斥著中國國民黨色彩,一個象徵國家主權的憲法,從憲法明文來看卻是一種對個人與組織的崇拜,中華民國憲法第5條所規定形式,彷彿軍國主義憲法,內文明訂,「宣誓應於就職任所或上級機關指定之地點公開行之,由宣誓人肅立向國旗及國父遺像,舉右手向上伸直,手掌放開,五指併攏,掌心向前,宣讀誓詞。」宣誓條例從西元1930年(民國19年)起至今,最少修過11次(https://goo.gl/tjii3L),以下大簡致列出誓詞前段:

►(民國19年)余恪遵,總理遺囑,服從黨義

►(民國30年)余恪遵,國父遺囑,奉行三民主義

►(民國32年)余恪遵,總理遺囑,奉行三民主義

►(民國42年)余當恪遵憲法及國家法令

►(民國68年)余誓以至誠,恪遵憲法,效忠國家

►(民國95年)余誓以至誠,恪遵憲法,效忠國家

從修改脈絡,可以看出宣誓誓詞的效忠所指,從「人、黨」到「憲法、國家」,例如:『該條例第五條 (宣誓儀式) 宣誓應於就職任所或上級機關指定之地點公開行之,由宣誓人肅立向國旗及國父遺像,舉右手向上伸直,手掌放開,五指併攏,掌心向前,宣讀誓詞。』雖然誓詞在後續修法後,由「憲法、國家」取代「人、黨」,但該條例仍規範著效忠儀式的形式,對著「人與政黨符號」,滿滿法西斯歷史的既視感。

在過往,的確有當選人在就職前爭議於《宣誓條例》的規定,違反了公民參政的權利,一般我們在公職人員當選、就職時,須依內政部法定程序完成「效忠宣誓」,整個宣示程序上,要先向「國旗」暨「國父遺像」行三鞠躬禮,而且宣誓人必須在現場有監誓人旁證宣誓過程下,舉起右手宣讀誓詞。這裡政治通過了統治象徵性來表達它的根本意義,宣誓者則是將自身歸屬在某個從屬關係。而權力這個抽象的概念通過具體的形式建構權威,這個過程我們可以就當作是一次「政治效忠」的儀式展演(https://goo.gl/xZ97bF),這樣的效忠儀式儀式它甚至不具備任何民主的特質,尤其中華民國從中國帶來台灣的宣誓條例法西斯化的黨國符號。

在一個憲政國家,儀式不應是權力的來源,選票已賦予其權力,他效忠的是選票的權力;在一個早已存在的權力下,通過儀式是外在形式的建構,是一種偷竊。

這種受形式操縱政治儀式絕非民主,舉例1986年的菲律賓總統選舉,選後同時有兩個候選人在兩個不同的地方宣誓就職(儀式授權),換言之其中有一個候選人就是在漠視選舉的授權,企圖讓儀式取代人民權力的授予,這跟中華民國宣誓程序的剝奪尊嚴一同,這不是民主是「反民主」。

三、原住民族對統治象徵的反抗

原住民族有權利不效忠國家「原住民族」概念普世性的出現,是相對於殖民國家、墾殖移民的侵略,而原住民族當前的處境,正是由侵略者所發動的壓迫歷史所造成,同時還被現非原住民社群所維持著,並內化於國家工具之中,原住民族社會經濟文化,公民權利政治權力接受整體性的剝削,致使原住民族階級流動停滯不利的處境,這是有系統的剝除原住民族權利的「文化清洗」。原住民族,在被統治期間不是處於無爭議狀態?

即使經過多次的政黨輪替也不應被認為合法取得「被統治者的同意」,尤原住民族在「非自由」、「未充分知情」、「剝除參政權」下,無自由意志的選擇迫於併入,「被統治者同意」更不可能擁有正當性,客觀來說也不成立。

依聯合國原住民權利宣言,原住民族有自由的決定其政治地位的權利,絕不是僅僅存在於所謂中華民國統治體系內被統治國家法律下給定義,透過法規制度性取消其原住民族參政權,任何法理道德都說不過去。同原住民族基本法第 30 條 「政府處理原住民族事務、制定法律或實施司法與行政救濟程序、公證、調解、仲裁或類似程序,應尊重原住民族之族語、傳統習俗、文化及價值觀,保障其合法權益......。」該項權利應被視為「原住民有免於被迫認可的自由」。

當認為現統治當局與原住民歷史、權益互有衝突,以原住民族觀點、價值行動,維護其身為原住民族後裔的尊嚴,不向威權旗幟與人像行禮,不論是「中華民國」或任何理由否定它的權利的理由,都是侵害原住民族人權原則的,並違反自身憲法所賦予的權利。

原住民族對統治象徵的反抗對原住民族而言,誓約所形成的儀式,是對「真」的再現,我們將自身置於自然與真的面前,對真是全然獻出,否則為假;猶如阿甘本所言「違誓者成一種赤裸生命,一個被詛咒的人。 所以,詛咒是誓言中最根本的部分。」誓言僅僅是通過對違誓可能的負面效果來界定的,彷彿前者的唯一目的就是懲罰後者,誓言僅僅在重誓受罰中被創立出來,這是對那些違誓者的詛咒,而誓言本身就相對產出這樣的違誓者。

「背對黨國符號」的這畫面會是中華民國民選史上的首例,而拒絕效忠的原住民議員,是無法對殖民統治者效忠,這是確認為真的作為與不作為。

同樣是原住民族議員加拿大新當選的第一民族議員Gaetan Baillargeon在就職時拒絕宣誓效忠英國女王,要求改變誓詞的內容,被市政事務部要求讓出席位(https://goo.gl/4qL93x)。Gaetan Baillargeon事後申明英國女王相對於加拿大第一民族,象徵的是破壞條約與寄宿學校的清洗政策,他說:「如果那是我們開展政治的方式,那麼我們就會打電話給所有的政治騙子。這不是我想讓人們看到的,我想要改變,如果我不能做任何改變,那麼我作為政治家有什麼用處?」

統治者對於抹除殖民墾殖惡行的形象,沒有什麼比原住民效忠所謂的壓迫者所展現的狂熱景象,有更好的答案了。而原住民族逕行「效忠儀式的政治除魅」,當我們迫於面對這些政治儀式的「符號」意與影射,原住民族而言,旗幟、人像的意有所指正是:殖民惡行的繼承,統治後的文化清洗。

結語:政治除魅

世界原住民族的處境即是由殖民國家與墾殖移民策動的侵略,致使其失去獨立完整的狀態,並且扭曲了固有的權利,「原住民族」的存在,正界定標示著現代性的入侵,包含著殖民主義、資本主義,剝削甚至暴力所改變的權利狀態。

Nakao Eki小說《絕島之咒》,內文:荒木平靜的回答說,擎起手中的拐杖敲了敲腳下的圓石和草地,發出清脆的聲音,現在他已經需要柺杖來走路了。「我指的是你與里美之間的感情,那個你們始終放不下的,才是咒。」荒木教授其實在無意識之中了意圖發出解咒的話語,Nakao特別描述了清脆的聲響,卻在後頭指描述荒木教授使用手杖的原因,兩段話其實是沒有關聯的,卻各自有意義,荒木意識到的是他需要解除這個咒,是本能。

解咒是本能,而任一個原住民族人民,誓不可能高聲朗讀憲法中那令人尷尬違反人格的文字,包括台南市議員當選人Ingay Tali拒絕宣誓效忠,這正是因為他作為原住民族的世界觀點,是以人的尊嚴出發,對統治者不真的政治儀式「除魅」。

作者 那莫諾虎Pangcah 為阿美族守護聯盟召集人