- 點擊數:22235

- 發佈:2016-09-12

壹、 前言

國際上對於環境意識的概念起源與發展甚晚,直至Rachel Carson於1962年出版「寂靜的春天」一書,可謂是當代國際環境意識與議題逐漸被重視的濫觴。Carson雖然不具有博士學位,但Carson運用其多年來任職於美國聯邦政府的經驗,蒐集到許多化學製品、農藥等相關使用與影響數據。該書成書的1960年代,國際對於化學工業的認識尚不深入,當時的化學工業界乃至於社會大眾以及政府,都對化學工業所可能產生的效果,感到驚奇。也就是在社會各界對於化學工業有著高度期待且對於化學製品無清楚的風險評估和毒害認識的情況下,大量的化學製品開始深入到一般民眾的生活中。其中,過去被認為可以有效對抗病蟲害的殺蟲劑DDT即被廣泛的使用在生活中,當時由於對於DDT的毒害不無有效的認識,因此當時的人們直接將DDT噴灑在人們的皮膚上,但後來經過證實DDT會融於體內,造成致癌的風險。該書的出版,促使公眾普遍關注農藥與環境污染;並且也促使美國於1972年禁止將DDT用於農業上,由此可見Carson寂靜的春天一書對於當代環境意識與政策的影響力。[1]

在寂靜的春天後,國際間開始關心環境議題,並產生環境意識;因此1960-1970年代可謂是全球環境意識抬頭的年代。由於環境意識與議題逐漸獲得重視後,全球第一個針對環境議題所進行的會議於1972年召開斯德哥爾摩聯合國人類環境會議,並於會中通過聯合國人類環境宣言;該宣言為人類對於環境議題所標表的第一個重大宣言。[2]而1970-1980年代也是環境政治、政策和理論發展的開端。至此之後,人類平均每10年即召開重大的國際環境會議1992年聯合國召開里約環境與發展會議(地球高峰會),通過里約環境與發展宣言,里約環境與發展宣言共計27條,雖然條文數量不多,但卻對國際間對於環境永續發展奠定基礎,也象徵著國際社會對環境議題的關切,已進一步發展至對於環境永續關切。[3]除此之外,1992年也是奠定當今國際氣候變遷治理機制的關鍵時刻;原因在於今日主要之氣候變遷治理機制多發軔於1992年聯合國所通過的「聯合國氣候變遷綱要公約」(United Nations Framework Convention on Climate Change,UNFCCC),以及建立在UNFCCC底下之眾多治理架構,構成當前國際社會所倚賴的氣候變遷治理機制(張家熏,2014)。[4]以下,梳理在UNFCCC架構下所構築出的國際氣候變遷治理架構,並以此作為本文討論之起點。

貳、 聯合國氣候變遷綱要公約(UNFCCC)締約方大會回顧

國際社會經過談判與各國內部立法程序後,使「聯合國氣候變遷綱要公約」(UNFCCC)於1994年生效。在此公約架構下第二與第七條之規定,各締約國每年必須召開一次「締約方會議」(Conference of Parties, COP),作為每年定期檢視公約執行成效及擬定相關政策、法律並掌理國際氣候變遷政策與執行之機構。由於UNFCCC生效後,每年都會召開締約方會議,且各國與會代表也都會在各年度的會議中,達成相關的決議內容,成為研究國際氣候變遷治理機制之重要憑藉與依據(臺灣綜合研究院)。[5]第一屆的締約方會議(the First Meeting of Conference of Parties),英文縮寫簡稱COP1於1995年德國柏林召開,通過「柏林授權」(Berlin Mandate),本屆會議中認為,既有之UNFCCC架構下針對已開發國家減排義務之相關規定不夠充分。因此在COP1會議中除了成立了兩個重要的工作組,分別為科技諮詢機構(the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice , SBSTA)與附屬執行機構(the Subsidiary Body for Implementation, SBI),作為日後實際推動具體工作之基礎架構。另外,也在發展中國家的促使下,成立「柏林授權特別工作小組」(Ad Hoc Working Group on the Berlin Mandate, AGBM),該特別工作小組負責協商在UNFCCC架構下附件一成員國於2000年後之減排目標與時間表,並協助起草帶有具體減排目標、時程與法律拘束力的議定書,並期待於1997年COP3會議召開時完成。[6]第二屆締約方會議COP2在1996年於瑞士日內瓦召開,並通過《日內瓦部長宣言》(The Geneva Ministerial Declaration),肯定和確認了IPCC針對人類活動和氣候變遷之相關研究成果,並主張IPCC第二次報告不僅提供了人類活動與氣候變遷間關聯性之科學基礎外,也應成為日後國際減排協商機制之研究基礎與依據。因此,各國應該在IPCC第二份報告的科學與研究基礎之上,盡速達成柏林授權中有關訂定2000年後具拘束力之減排協議而努力。[7]

第三次締約國會議COP3於1997年日本京都舉行,並通過《京都議定書》(Kyoto Protocol),並具體的定下了溫室氣體減量目標與時程。京都議定書相關內容與具體目標如下: (一)「聯合國氣候變化綱要公約」之附件一國家,將人為排放之六種溫室氣體換算為二氧化碳當量後,須以1990年為基準,平均減量5.2%。另外,針對不同國家亦訂定出不同減量目標,包括歐盟及東歐各國減少8%、美國7%、日本、加拿大、匈牙利、波蘭6%。另冰島、澳洲、挪威則各增加 10%、8%、1%。另外,京都議定書之減量時程為2008至2012年,並以此5年的平均值為準。換句話說,1997年所通過的溫室氣體減量目標將到2012年止。另一方面,京都議定書亦通過彈性減量機制(Kyoto Flexible Mechanisms),在此機制下建立包括「清潔發展機制」(Clean Development Mechanism, CDM)、排放交易(Emissions trading, ET)及共同執行(Joint Implementation, JI)。建立具有市場導向之彈性減量機制的目的即是希望各國在進行溫室氣體減量工作時,可以降低對於該國經濟發展之負面影響,並在達成減量同時亦可促進各國永續發展目標。但京都議定書相關的減量義務與責任規範主要是針對附件一國家,至於非附件一國家則未增加更多的減量義務與責任。[8]但京都議定書並非立即生效,京都議定書必須達成相關條件後才得已生效,相關條件包括:經各國國內程序批准議定書國家達55國、批准京都議定書國家中,「附件一國家」成員之1990年CO2排放量須至少占全體「附件一國家」成員1990年排放總量之55%、達成上述二條件後,則議定書於其後第90天開始生效。由於要使得京都議定書生效的相關條件甚高,因此COP3後幾年的締約方會議之討論重點大多在於如何才能讓更多國家接受京都議定書之協議內容並將其赴諸實行。其中COP4於1998年在阿根廷布宜諾斯艾利斯召開,並通過「布宜諾斯艾利斯行動方案」(Buenos Aires Plan of Action),要求各締約國必須在2000年召開的COP6會議時,釐清京都議定書中尚待決定之細節,並期待京都議定書能於2002年達到生效條件並生效。[9]COP5接續著COP4的內容,於1999年德國波昂召開,該年度會議主要的內容依循著COP4的軸線,本次會議主要的工作在於通過並確認「布宜諾斯艾利斯行動方案」。[10]

2000年於荷蘭海牙舉辦的第六次締約方會議COP6,事實上在COP6會議上各國並未具體達成共識,至使得COP6最後破局收場。[11]因此,各國於2001年再度回到德國波昂召開第六次締約方會議的第二次會議(COP6 bis),並且終於在COP6 bis會議通過《波昂協議》(The Bonn Agreement),針對「布宜諾斯艾利斯行動方案」的主要議題各國達成政治上的共識,並解決了包括彈性機制、碳排放量訂定與資金放貸等議題之細節問題。但當時美國的小布希政府旋即宣佈拒絕簽署京都議定書,在國際政治層次上產生相當大的影響。[12]第七次締約方會議COP7於2002年在摩洛哥馬拉喀什(Marrakesh)召開,並通過馬拉喀什部長宣言(Marrakesh Ministerial Declaration),強調國家永續發展與氣候變遷之關聯性,並宣示發展與消除貧窮是發展中國家的最重要工作。[13]COP8於印度新德里召開,由於截至COP8召開的2002年時京都議定書都尚未能達到生效門檻,因此COP8其中一項重要的工作即為促進各國加速《京都議定書》之簽署。並通過「德里部長宣言」(Delhi Ministerial Declaration),重申發展和消除貧窮是開發中國家首要的優先任務,強調減緩與調適措施的需求,關切低度開發家和小島開發中國家所面臨的脆弱性。宣言要求考慮各國特殊環境的政策與措施,將氣候變化目標納入國家永續發展策略之中,按共同而有差異性責任之原則來執行氣候公約之承諾;強調調適、資訊交換、及開發中國家關注因受氣候變化不利影響與因應措施的執行。德里部長宣言的重要性在於,其強調了我們必須關注低度開發與小島開發中國家的脆弱性問題,由於這些低度開發與小島嶼國家在國際政治場合上通常並不具備足夠的影響力與發言權,但卻又是全球氣候變遷下,最有可能在第一波就受到衝擊的國家,因此德里部長宣言的宣示具有一定程度的意涵。2003年於義大利米蘭召開第九次締約方會議COP9,本次會議主要也是為了《京都議定書》生效做準備。[14]除了為了議定書所做的相關準備工作外,COP9比較重要的會議成果在於運用「調適基金」(Adaptation Fund)來幫助受到氣候變遷影響的開發中國家。2004年於阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行第十次締約方會議COP10,並通過「布宜諾斯艾利斯調適與回應措施工作計畫」(Buenos Aires programme of work on adaptation and response measures),此決議中包含資訊收集之機制與方法論之建立、氣候變遷衝擊模式之建立,以及針對氣候變遷的影響、脆弱性和調適策略之工作計畫。[15]

由於2005年起正式生效,因此2005年開始每年除了召開UNFCCC締約方會議外亦同時舉辦京都議定書締約方會議(Meeting of the. Parties to the Protocol , MOP)。2005年於加拿大蒙特婁舉辦UNFCCC第11次締約方會議(COP11)及第一次京都議定書締約方會議(MOP1)。因為京都議定書在2005年已生效,因此該年度開啟了後京都議定書時期談判之新局,藉以針對2012年後京都議定書第二期程的減量目標進行協商,在此目標下該年度會議成立「附件一締約方進一步承諾特別工作小組」(Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol , AWG-KP)。[16]2006年的COP12和MOP2在肯亞內羅比舉行,主要的會議內容延續COP11針對2012年京都議定書到期後第二期之減量規畫進行協商與談判。另外,COP12也通過「內羅比工作計畫」(Nairobiwork programme, NWP)。目標在於,幫助所有締約國,尤其是發展中國家,包括「小島國發展中國家聯盟」,改善他們對衝擊、脆弱度和調適的瞭解與評估,且以健全的科學、技術和社會經濟基礎,來回應可能因為氣候變遷所帶來的衝擊與影響。2007年於印尼峇里島舉辦的COP13和MOP3會議取得了較大的成果,在這次針對國際氣候變遷機制的會議上,各國達成了峇里路線圖(Bali Road Map)。經由各國協商妥協後所獲至的峇里路線圖,象徵著後京都議定書時期相關具體之談判議程與時間表,在峇里路線圖中,希望各國能在2009年COP15會議時達成新的氣候變遷協議,藉以取代即將於2012年到期的京都議定書(林子倫,2009)[17],而COP14則於2008年在波蘭的波茲南召開。

上述研究者整理了COP1-COP14會議之相關成果,每年的會議皆產生了眾多的決議內容看似豐富,但實際的成效如何?我們又該如何認知截至COP14,國際氣候變遷機制及締約國會議所獲至之相關成果呢?對此,雖然每年的締約國會議皆會產生許多政策性與政治性宣示文本,但整體而言除了京都議定書,擁有較為具體的執行目標與規劃外。針對後京都議定書時期所欲進行的相關談判,截至COP14之前,並未有明顯的進展。對此,曹俊漢(2013)認為整體而言成效不佳,並且未能針對氣候變遷問題達到治理之效。該文認為,每年的會議雖然都有許多宣言和政策性宣示產出,但大多是政策性宣示並未具有真正之執行效力,實際的治理規範和內容事實上依舊模糊不清。[18]面對後京都議定書時期相關減量協議談判於COP14之前的發展停滯,各國皆希冀於2009年在丹麥哥本哈根所召開的COP15和MOP5會議。如上所述,直至COP14為止各國針對後京都議定書時期的國際氣候變遷治理機制和協議談判之進展並不如預期,因而突顯2009年丹麥哥本哈根會議的重要性。2009年COP15通過「哥本哈根協議」(Copenhagen Accord),協議重要內容包括協議保持全球平均溫度較前工業化時代的升幅不超過2攝氏度的政治承諾,並考慮將長期目標設立為1.5攝氏度以內。另外協議規定發達國家在2010年和2012年間共提供300億美元用於支持發展中國家應對氣候變化並且在長期資金方面則規定已開發國家在2020年之前每年提供1000億美元對抗氣候變遷。[19]然而,協定並未設定全球溫室氣體減量標準與預定年限,且哥本哈根協議並不具法律拘束力,對此部分論者對於哥本哈根協議所獲至之內容與成果表達不滿,認為哥本哈根協議根本沒有針對後京都議定書時期國際氣候變遷機制之建立做出貢獻,成果乏善可呈(曹俊漢,2013)。[20]

由於在哥本哈哥會議COP15上並未達成各國溫室氣體減量之具體與具有拘束力之規劃,顯示出了各國在溫室氣體減量的義務與責任安排上出現停滯的現象。對此,2010年於墨西哥坎昆所舉辦的COP16和MOP6會議,則將談判焦點從溫室氣起減量機制之談判,轉變成針對面對氣候變遷資金來源籌措問題的討論上。坎昆會議通過坎昆協議(Cancun Agreements),其中針對綠色氣候基金(Green Climate Fund)的法制化被視為是坎昆會議中最重要的成果之一。綠色氣候基金規定,在2010年至2012年前間,已開發國家要提供300億美元給開發中國家,同時成立一個專責委員會來管理基金,協助開發中國家推廣、落實各項減碳工作。從2013至2020年,這個金額將增為每年1000億美元。[21]2011年COP17和MOP7於南非德班舉行,面對即將於2012年到期的京都議定書第一期溫室氣體減量計畫,德班會議有不得不成功的壓力。德班會議通過德班協議(Durban Agreement)確定京都議定書第一期溫室氣體減量期程在2012年結束後,第二期於2013年開始旋即展開,並直至2020年結束。另外德班會議也成立德班加強行動平台特別工作小組(Durban Platform for Enhanced Action)。負責後京都議定書協議之談判,並希望於2015年開放各國進行簽署,並於2020年生效,使京都議定書第二期減量期程結束後得以順利接軌。[22]但看似一切進展順利的國際氣候變遷治理機制,事實上當德班會議通過京都議定書第二期之溫室氣體減量期程後,日本、俄羅斯、加拿大及紐西蘭相繼退出第二階段京都議定書減量期程之安排。對此,無疑是對國際氣候變遷機制之一大打擊、也顯示出了當前以京都議定書所做出之相關安排的困境與危機(陳立誠,2013)。[23]2012年於卡達杜哈舉辦COP18和MOP8,並通過為「杜哈氣候路徑(Doha Climate Gateway)」,確立要在在2015年前達成一項具有約束各國溫室氣體減量的協議,並在2020年生效。[24]也在卡達會議上確認京都議定書第二階段溫室氣體減量期程將從2013年開始至2020年結束。

但如上所述,日本、俄羅斯、加拿大及紐西蘭相繼退出第二階段京都議定書,使得京都議定書第二階段減量之安排,事實上僅約束了全球約 15%溫室氣體的排放(林子倫,2013)。[25]換句話說,京都議定書到了第二期的減量安排,其對於整體減少溫室氣體排放所能達成之功效已降低很多。其原因,一方面是由於附件一的已開發國家中已有不少國家退出、美國一直以來更是沒有批准京都議定書;另一方面,京都議定書中對於非附件一國家並未有具體的溫室氣體減量要求。對此,一邊有已開發國家的退出或未批准、另一邊則是未能具體要求和規範開發中國家,在在都減損了京都議定書於第二期減量期程之功能與成效。對此,也開啟了後京都時期,協議談判和減量機制改變之契機。換言之,在京都議定書時期僅規範已開發國家而未要求崛起中和開發中國家的情形,以及由上而下(top-down)所形成的減量期程規劃,皆成為後京都時期協議談判所欲改變之項目。

有鑒於各國對於應於2015年完成之新協議之期待以及上述在京都議定書模式中各國所欲改變之模式。因此2013年舉辦於波蘭華沙COP19和MOP9會議中所獲致的重要決議且也關乎於各國溫室氣體減量期程安排,通過國家自定貢獻(Intended Nationally Determined Contributions, INDCs)。[26]對此,COP19所獲致之決議,一改過去在京都議定書時期協議通過後,即要求各國必須達成減量目標之由上而下的決策過程。在INDCs的制度下,各國將不需要再接受由上而下的減碳要求,而可以根據各國不同的背景、條件來制定自身認為可以達成的溫室氣體減量目標。準此,葉俊榮(2015)認為INDs和COP19標示出了舊京都議定書模式及後京都議定書新模式的差別。該文認為,京都議定書就模式中,各國減量之期程與安排主要是透過由上而下的決策過程、相反地,在後京都議定書的新模式中,各國可自主地依據不同的背景、條件和政經脈絡來制定期所認為可以達成之減量責任與期程安排。但基於各國自主減量的後京都議定書時期,各國在以自願為原則下的減量責任,是否得以貫徹和落實,還需要進一步觀察與檢視。[27]2014年在祕魯利馬舉辦COP20和MOP10會議,在COP20利馬會議,也再次申明各國提出自己的「國家自主決定預期貢獻」(INDCs),希冀能夠奠定在2015年召開的COP21能夠順利產出後京都議定書時期新的國際氣候變遷治理協定。[28]最後則是2015年於法國巴黎召開的COP21和MOP11,經過各國的協議與折衝,最後在COP21會議上,通過「巴黎協定」(Paris Agreement),成為京都議定書第二期減量期程於2020年結束後,國際社會面對氣候變遷問題新的治理模式。[29]

上述研究者回顧了COP1至COP21,二十多年來各年度締約國大會的主要成果與宣言。除了每年既定會推動及不同年份之政策措施外。大致而言,當前國際全球氣候變遷治理機制可劃分成「京都議定書時期」和「後京都議定書時期」(在此本文所指為2015年通過的巴黎協定);那麼國際氣候變遷機制的治理成效到底如何呢?時至今日,距離京都議定書通過生效業已超過十年,其執行成效如何、是否有效地降低了全球溫室氣體排放、那一些國家達成了減量目標,而那一些國家未達成減量目標等問題,都值得吾人進一步地進行探究。另外,京都議定書的成效又與共同但有差別責任之間有什麼關聯?而2015年通過的巴黎協定是否可開創國際氣候變遷治理之新典範等。上述問題,在在顯示出國際氣候變遷治理還有許多尚待解決的問題。研究者為了回答上述問題,以下將依序成幾個部分進行討論,包括:京都議定書成效與侷限、共同但有區別責任之理念與衝突和巴黎協定之期待與不確定性,藉此回應當前國際氣候變遷治理機制所面臨到的問題。

參、 京都議定書成效與侷限

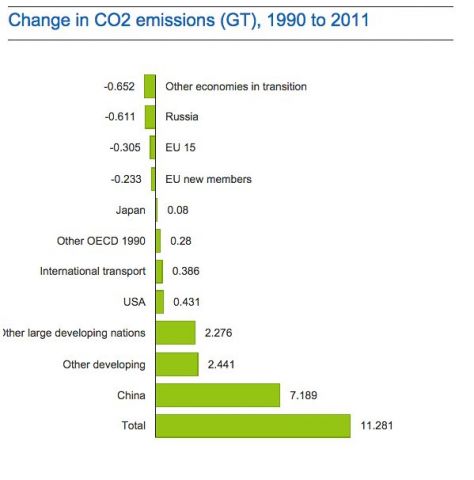

京都議定書之減碳成效如何?以下,本文以溫室氣體減量統計圖示加以說明。

圖一、溫室氣體(二氧化碳)排放量的變化:1990-2011年的變化單位:10億噸

資料來源: theguardian.(2012)Has the Kyoto protocol made any difference to carbon emissions?. Retrieved June, 27, 2016, from https://www.theguardian.com/environment/blog/2012/nov/26/kyoto-protocol-carbon-emissions

上圖(一)可知,1990-2011年不同地區和國家之二氧化碳排放量之變化情形。總體而言,全球二氧化碳排放量從1990年至2011年共增加了11.281(GT)。整體二氧化碳排放量不減反增。更進一步地分析排碳量增加和減少的國家可發現,歐盟15國和新歐盟國家的二氧化碳排放量在過去這段期間都有所減少,歐盟15國共減少了0.350(GT)、新增的歐盟國家則減少了0.233(GT)。另外,俄羅斯更是減少了0.611(GT)以及其他經濟轉型國家共減少了0.652(GT)。那麼又是哪些國家的二氧化碳排放量有所增加呢?首先,東亞的日本微幅增加了0.08(GT)、美國增加了0.431(GT)、大型發展中國家(印度、巴西等)及其他發展中國家分別增加了2.276(GT)及2.441(GT);另外在發展中國家當中,中國大陸為二氧化碳排放量增加最多的國家,從1990至2011年間中國二氧化碳排放量增加了7.189(GT),占全球二氧化碳增加量的63.726%。由上述二氧化碳排放量之變化情形可知,當前溫室氣體減少和增加情形有著國家類型之不同。總體而言,已開發 (京都議定書中列為附件一)的國家,大多遵循京都議定書之規範進行減碳的工作。相對下,發展中(京都議定書中列為非附件一)的國家,其二氧化碳排放情形不僅沒有減少反而增加。

圖二、各國溫室氣體排放占比變動

資料來源:聯合報.(2016)世界地球日 171國簽了歷史性巴黎氣候協定。檢所日期:2016年6月28日,網址:

不同國家溫室氣體排放情形的差異性,亦可從圖(二)看出。上圖(二)顯示,雖然美國的溫室氣體排放量是增加的,但其占全球溫室氣體排放比例反而因為全球溫室氣體排放量體的增加而相對減少。美國在1990年時期溫室氣體排放占全球的20%下降至2014年的14%。另外,歐盟、俄羅斯、日本的溫室氣體排放占比也分別下降了8%、6%及1%;而增加幅度最明顯的則為中國,其1990年溫室氣體排放占比為11%,到了2014年增加至26%,大幅增加15%。印度也增加了3%,其他國家則小幅增加2%。有此可知,中國大陸與印度快速的經濟成長與發展,使其國家在溫室氣體排放量和占比都有大幅的增加。因此,總體而言在京都議定書的架構下,附件一國家因其在京都議定書中的規範與被要求減量的目標,執行溫室氣體減量措施,且相關成效已可見。相對下,非附件一國家在京都議定書時期並未被要求對於溫室氣體進行減量,基此非附件一國家的溫室氣體排放則呈現大幅增加的情形。顯見,京都議定書的執行成效在附件一與非附件一國家中呈現不同的影響力。由於非附件一國家溫室氣體排放不減反增的原因,使得京都議定書執行至2009年時,全球溫室氣體排放量與1990年相比反而增加了40%。[30]

由上述可見京都議定書執行之成效與侷限。在成效方面,京都議定書中附件一的國家,大多有效地達成了其減碳目標、相對下,非附件一國家,因其本來就不在京都議定書中被要求減量的國家。因此,在發展中國家,由其以中國和印度排放量大量增加的情況下,使得京都議定書總體之減量成效不減反增。會造成京都議定書整體成效不佳的原因眾多,其中很大一部份的原因在於京都議定書雖然理論上具有法律效力,但並不具強制力和懲罰機制。因為,當前國際氣候變遷機制是以「國家」為中心,在當代國際法的架構下,基本上京都議定書雖然明訂了不同國家之減量義務與期程規畫,理論上是具有法律效力的。但在國際法運作的原則上,大多是基於尊重個別國家之主權原則,因此雖然京都議定書設有個別國家之減量標準和期程,但各別國家是否願意遵守京都議定書,則是建立在國際法對國家主權的尊重,以及各別國家”自發性”地遵守。因為,目前在國際法和國際政治上都不存在一個高於國家的實質主權主體。所以要講強制力、拘束力或處罰,這個目前都是欠缺的;另外,目前在國際環境法領域強調軟法(soft law),強調條約神聖原則,永續發展,共同合作等原則。[31]準此,由於國際關係與國際法上基於尊重國家主權的原則,以及國際環境法領域大多強調軟法和條約神聖性的情況下,使得國際氣候變遷機制的履行與否端視各國自主性地選擇和自願性地配合。

在此情況下形成當前國際氣候變遷治理機制成為理論上具有法律效力,但在實際執行上則端視各國基於利益或不同條件之選擇。而做出選擇的判斷依據,則又跟氣候變遷之責任歸屬有關,而這個部份又必須要回到當期氣候變遷治理機制所強調的「共同但有區別責任」原則的理念與實際上在國際政治上所產生的衝突問題。下節,研究者將針對「共同但有區別責任」的概念進行討論,並進一步針對在此原則下,如何成為不同國家在面對國際社會要求其減量的情況下,成為國際政治談判的籌碼,使得原本立意良善的原則,成為國家在國際社會中作為談判和延遲其減量目標的理由。

肆、 共同但有區別責任之理念與衝突

「共同但有區別責任」(Common but differentiated responsibilities)正式成為國際氣候規範一部分,最早可追溯至《聯合國氣候變化綱要公約》(UNFCCC),所揭櫫之理念。根據《聯合國氣候變化綱要公約》第三條第一款之內容:「各締約方應當在公平的基礎上,且根據它們共同但有區別的責任和各自的能力,為人類當代和後代的利益保護氣候系統。因此,發達國家締約方應當率先對付氣候變化及其不利影響。」;及第三條第二款之內容:「應當充分考慮到發展中國家締約方尤其是特別易受氣候變化不利影響的那些發展中國家締約方的具體需要和特殊情況,也應當充分考慮到那些按本公約必須承擔不成比例或不正常負擔的締約方特別是發展中國家締約方的具體需要和特殊情況」。[32]清楚地揭示了「共同但有區別責任」應用於國際氣候議題的基本概念。所謂的共同原則的概念意旨為,因全球氣候變遷所造成的影響並不會侷限在某個國家或地區,而是具有跨國界乃至全球性地。換言之,全球氣候變遷所可能產生的影響,不僅具有跨地域性,甚至攸關全人類生存所共同面臨的棘手問題。因此,氣候變遷問題具有共同性;另一方面,造成當今氣候變遷與溫室氣體大量增加的原因與責任又具有差別性,因此若在氣候變遷治理機制中,一開始即要求各國擔負起一致性的責任與能力分擔,似乎並不具有論述與政策正當性。對此,在區別原則方面則考量到不同國家之能力以及不同國家在面臨氣候變遷問題時所面臨不同程度影響等因素,進而課以不同之責任與義務(蔡東杰、蘇義淵,2011)。[33]

原本立意良善且考量到不同國家條件的「共同但有區別責任」在落實成為《聯合國氣候變化綱要公約》及成為國際間針對氣候變遷問題與溫室氣體減量責任歸屬進行談判時,則進一步成為了已開發國家和開發中國家進行政治角力的理由與藉口。已開發國家與開發中國家對於「共同但有區別責任」的認知與所著重的重點並不相同。已開發國家著重在共同原則的概念,對於已開發國家而言,氣候變遷問題已是當前國際間乃至人類社會所面臨的共同問題,因此要求各國應當採取共同一致的作為來面對氣候變遷之挑戰。而不應該總是以經濟發展為理由作為承擔更多減量責任的藉口。對此,已開發國家在以共同原則的概念下,對於開發中國家,尤其是近年來經濟成長明顯的開發中國家(包括中國、印度等),長久皆以經濟發展為理由,拒絕共同承擔氣候變遷治理與溫室氣體減量更多責任,使已開發國家逐漸不滿(楊維任,2015)。[34]開發中國家則強調區別原則,對於開發中國家來說,當前全球所面臨的氣候變遷問題,大多奠基在過去已開發國家因經濟發展大量排放溫室氣體所造成的結果。因此,要將氣候變遷的責任加諸在開發中國家上實屬不公平。換言之,對於開發中國家而言,為甚麼要承擔過去已開發國家經濟發展大量排放溫室氣體而造成氣候變遷的後果,而不是由已開發國家去面對它們自己過去所造成的問題。如今,當開發中國家經濟尚在發展的同時,卻要開發中國家承擔氣候變遷與溫室氣體減量的責任,不僅對開發中國家而言不公平,更會進一步抑制開發中國家經濟之發展。準此,開發中國家對於「共同但有區別責任」原則的認知,較強調區別責任而非共同責任(楊維任,2014)。[35]

對於「共同但有區別責任」原則認知差異,具體的表現在應該用甚麼樣的標準來決定減量目標。其中已開發國家主張以「總排放量」作為標準、而開發中國家則主張以「人均排放量」進行衡量。兩者之間的差別,可以看出已開發國家與開發中國家在氣候變遷議題上的國家利益計算觀點。由下表(一)可知,採取不同的計算方法,得到的結果很不一樣。以排放總量來看,排放總量第一名的國家為中國,中國以年排放量將近100億公噸的二氧化碳排放量,高居世界第一。其次,第二名為美國,年排放量約50億公噸、再次為印度約25億公噸、俄羅斯約20億公噸、日本約12億公噸等,分居第3、4、5名。另外,排放總量來看排名前二十名的國家亦有許多較大的開發中國家,包括墨西哥、印尼、巴西、南非、土耳其等。從國際氣候政治的角力來看,已開發國家較希望使用排放總量作為課則標準,很重要的原因是因為以此標準,即可針對經濟快速發展的發展中國家(包括中國、印度等),依據其排放總量課以更高的減量責任與國際氣候變遷治理更多的責任(蔡學儀,2011)。[36]若從人均排放量作為標準,則結果將會有很大的不同,由於發展中國家人口占全球人口數的70%、人口增長的比率也比以開發國家高出3倍以上。因此在具有人口數量優勢的開發中國家,若以人均排放量作為標準,則開發中國家就可得利於其大量的人口基數,降低其在二氧化碳排放量的排名及所可能被要求的減量責任(林子倫,2010)。[37]

表一、 2013年二氧化碳排放總量與人均排放量前二十名

|

名次/類型 |

排放總量 |

人均排放量 |

|---|---|---|

|

1 |

中國 |

卡達 |

|

2 |

美國 |

千里達 |

|

3 |

印度 |

科威特 |

|

4 |

俄羅斯 |

阿曼 |

|

5 |

日本 |

汶萊 |

|

6 |

德國 |

阿拉伯聯合大公國 |

|

7 |

南韓 |

盧森堡 |

|

8 |

加拿大 |

澳洲 |

|

9 |

伊朗 |

美國 |

|

10 |

沙烏地阿拉伯 |

沙烏地阿拉伯 |

|

11 |

英國 |

加拿大 |

|

12 |

墨西哥 |

愛沙尼亞 |

|

13 |

印尼 |

哈薩克 |

|

14 |

巴西 |

土庫曼 |

|

15 |

澳洲 |

南韓 |

|

16 |

義大利 |

俄羅斯 |

|

17 |

南非 |

臺灣 |

|

18 |

法國 |

捷克 |

|

19 |

波蘭 |

荷蘭 |

|

20 |

土耳其 |

芬蘭 |

資料來源: IEA.(2013)IEA 2013年全球能源統計資料。檢所日期:2016年6月28日,

網址:http://www.worldenergyoutlook.org/weo2013/

如上所述,原本立意良善且考量到發展中國家與已開發國家間不同條件的「共同但有區別責任」原則,卻在以國家為中心、利益為考量的實際政治運作情形下,成為了開發中國家及已開發國家作為各自立場申明的最佳利器。此舉不僅造成了京都議定書時期,整體溫室氣體減量成效不減反增、更是對後京都議定書時期之國際氣候變遷治理機制之談判造成壓力。對此,第21次締約國會議COP21是否能產出一個不僅有軟法功能,甚至進一步成為未來國際氣候變遷機制之硬法基礎,以及是否可以進一步彌平發展中國家與已開發國家之間認知差異的國際協議,成為國際社會共同的期待。對此,本文以下則針對2015年所達成的《巴黎協定》(Paris Agreement)之主要內容進行梳理並探討其是否可成為未來國際氣候變遷治理機制可欲且可期待的方法?若不行,那麼還有甚麼樣的方法可供選擇與參考,並據此進行本文之結論。

伍、巴黎協定之期待與不確定性

2015年COP21通過《巴黎協定》成為後京都議定書時期,國際社會所達成最明確的國際氣候變遷治理機制。協議之重要內容於下摘述,全球溫度升溫控制方面,協議第二條表示:「控制全球平均溫升低於2度C(相較於工業革命前),且努力追求全球平均溫升低於 1.5 度C(相較於工業革命前)」。第三條表示,各國之減量目標是依據締約國之國家自定貢獻(nationally determined contributions, NDCs)的方式,自己決定其溫室氣體減量之目標與期程。並且在協議第四條規定,國家必須每五年提交一次國家自定貢獻。協議第六條則是有關於減量合作的部分:「為協助締約國達成及研擬更積極 INDCs 目標,樂見締約國方的自願性減量合作機制。」、「締約方如果在自願的基礎上採取合作方法,並使用國際轉讓的減緩成果來實現國家自定貢獻,並應運用穩健的計算方法」、「建立一個機制,供締約方自願使用,以促進減緩溫室氣體排放,同時促進永續發展,且促進公私實體參與減緩溫室氣體排放」。除了減量目標與合作方式外,巴黎協定之內容尚包括調適、降低損失與損害、資金機制、技術發展與移轉、能力建構、氣候教育、透明度等協議內容。[38]尤有甚者,法國總統歐蘭德對巴黎協定所帶來的成就時表示:「巴黎協定是一個充滿抱負、具有拘束力和普世性價值」。歐蘭德總統對於巴黎協定的高度肯定,真實地反映了巴黎協定的整體嗎?那如果巴黎協定代表了後京都議定書時期,國際氣候變遷治理的新時代,那吾人又該如何來理解巴黎協定的意義呢?基於上述問題,以下本文即透過梳理相關研究議題與文章,希冀能進一步了解巴黎協定的進展與意涵。

對此巴黎協定所獲致的內容,是否解決了京都議定書時期,國際社會所共同關注的相關問題呢?以下,本文依序檢視巴黎協定在拘束力、損失暨損害機制、技術開發和轉讓等部分進行討論。在協議拘束力的部分,由於考量到各國國內政治因素可能對於具有法律拘束力之硬法(hard law)型式之國際氣候變遷治理機制協議可能產生的反感與負面影響。因此,巴黎協定內容中並未見具強制性之條文。巴黎協定不訴諸強制性的原因很大一部分來自於,各國真對溫室氣體所做的減量承諾是來自於各國提交的「國家自主決定貢獻」(INDCs),改變在京都議定書時期往「由上而下」的減碳壓力,轉變為「由下而上」的減碳貢獻(強化城市及地方政府的作為)。這種決策模式讓各國得依國情不同自主決定減碳貢獻,雖然使得減量期程與協議對國家不若硬法來的具有拘束力,但相對下更具有政治可行性。換句話說,巴黎協定在硬法(強制規範)和軟法(政治可行性)兩者間選擇了政治可行性;對此,雖然將使得巴黎協定在送交各國國會批准通過時阻力較小,但如何在無硬法拘束力的情況下,避免重蹈京都議定書中附件一與非附件一國家,因認知與利益衝突之緣故,而使得在京都議定書時期全球整體溫室氣體排放量不減反增的窘境,著實成為巴黎協定未來正式生效後執行上的困難。另外有關損失與損害機制的部分,巴黎協定第8條表示:締約國應透過「華沙損失與損害國際機制」加強對氣候變遷造成損害的瞭解、行動及支持,包括:早期警報系統、緊急應變措施、風險評估、氣候保險機制及非經濟損失等。但事實上,因為美國與歐盟的反對因此將損失與損害機制中相當重要的補償(Compensation)及責任(Liability)等兩項重要的問題從協議第8條中加以移除。在缺少補償與責任之相關原則的情況下,如何妥適的進行損害與損失之補償,尚未有明確之執行步驟(譚偉恩,2015)。[39]另外,有關於技術轉移的部分,列在巴黎協定第10條中:「締約國應瞭解技術發展與移轉對提高氣候變遷韌性與降低溫室氣體排放的重要性。」;「公約的技術機制應納入本協定之技術機制」。對此,在協定內容中針對已開發國家轉移相關技術給開發中國家和可能受到氣候變遷所影響的相關國家,其規定依舊較為原則性而並無具體實施辦法。對此,該如何突破過去已開發國家對於技術轉移所牽涉的智慧財產權保護問題之擔憂,順利地將相關因應氣候變遷技術加以轉移,在在影響到了巴黎協定生效後執行之成效(蘇義淵,2010)。[40]

綜合上述,巴黎協定重點在於各國減碳能力自評、國際互助機制與溫室氣體共同核實制度的建立。相較於過去各方臆測的強制性國家減量配額談判,擱置歷史排放量責任歸屬的重大爭議,增加國家在溫室氣體減量時程、責任與執行上之彈性。對此,雖然為可量各國國內政治而不得不然的作法,但在尊重各國自主且協議缺乏強制力的情況下,減量之執行與成效還有待未來持續檢視。總體而言,巴黎協定一方面採取循序漸進式的彈性減碳手法,確實也提高了各國參與的意願並有效降低執行面、政治面的疑慮。但另一方面,由於缺乏強制力,未來計畫落實、資金到位與時間期程顯然都會受到相當的影響,進而提高了能否即時達成抑制全球升溫目標的不確定性。

陸、結論

巴黎協定標示著後京都議定書時期,國際社會面對氣候變遷所建構之治理機制。一方面,巴黎協定帶給國際社會新的期待、但巴黎協定之內容卻也留下了未來在執行上許多的不確定性。在面對全球氣候變遷與極端氣候愈來愈嚴重的當代,該如何學習京都議定書時期的經驗,建構巴黎協定時期更為可行的氣候變遷治理機制。巴黎協定治理機制,該如何一方面可以避免京都議定書時期因各國以國家中心和利益考量而導致開發中國家和已開發國家對於共同但有區別原則立場之不同,進而使得全球溫室氣體排放不減反增。另一方面,又在當前巴黎協定以國家自主原則,協定缺乏強制性的情況下,敦促各國戮力進行減量工作。在在挑戰當前國際社會所建構的氣候變遷治理機制及人類自身發展與未來。

[1] Rachel Carson,李文昭,寂靜的春天,臺北:晨星,2008年。

[2]UNEP. (1972). Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Retrieved June, 13, 2016, from http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=97&articleid=1503

[3]UNEP. (1992). Rio Declaration on Environment and Development. Retrieved June, 13, 2016, from http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=78&articleid=1163

[4]張家熏,「氣候變遷機制治理困境與國際合作契機:從中國之角色探究」,商業現代化學刊,第7卷第3期(2014年3月),頁137-157。

[5] UNFCCC. (1994). Conference of the Parties (COP). Retrieved June, 15, 2016, from http://unfccc.int/bodies/body/6383.php

[6] UNFCCC. (1995). Conference of parties 1. Retrieved June, 15, 2016, from

[7] UNFCCC. (1996). Conference of parties 2. Retrieved June, 16, 2016, from

[8] UNFCCC. (1997). Conference of parties 3. Retrieved June, 16, 2016, from

[9]UNFCCC. (1998). Conference of parties 4. Retrieved June, 17, 2016, from http://unfccc.int/meetings/buenos_aires_nov_1998/session/6278.php

[10]UNFCCC. (1999). Conference of parties 5. Retrieved June, 17, 2016, from http://unfccc.int/cop5/resource/cop5.html

[11]UNFCCC. (2000). Conference of parties 6. Retrieved June, 18, 2016, from

http://unfccc.int/meetings/the_hague_nov_2000/session/6274.php

[12] UNFCCC. (2001). Conference of parties 6. Retrieved June, 18, 2016, from

http://unfccc.int/meetings/bonn_jul_2001/session/6275/php/view/documents.php

[13]UNFCCC. (2002). Conference of parties 7. Retrieved June, 20, 2016, from

[14]UNFCCC. (2003). Conference of parties 8. Retrieved June, 20, 2016, from

[15] UNFCCC. (2004). Conference of parties 9. Retrieved June, 20, 2016, from

[16] UNFCCC. (2005). Conference of parties 10. Retrieved June, 21, 2016, from

https://unfccc.int/files/meetings/cop_10/adopted_decisions/application/pdf/01_cp_l_16.pdf

[17]林子倫,「後京都氣候談判的五大難題」,看守臺灣,第11卷第3期(2009年9月),頁5-12。

[18]對此,針對京都議定書時期之議定書執行成效,以及共同但有差別之責任如何成為國際政治籌碼之相關分析,將於下節進一步申述。

[19] UNFCCC. (2009). Conference of parties 15. Retrieved June, 25, 2016, from

[20]曹俊漢,「全球治理與氣候變遷:評估哥本哈根會議(COP15)決策機制的衝擊與對策」,歐美研究,第43卷第1期(2013年3月),頁89-140。

[21] UNFCCC. (2010). Conference of parties 16. Retrieved June, 25, 2016, from

[22] UNFCCC. (2011). Conference of parties 17. Retrieved June, 27, 2016, from

[23]陳立誠,沒人敢說的事實:核能、經濟、暖化、脫序的能源政策,臺北:獨立作家,2013年,頁201-202。

[24]此即為2015年所通過之巴黎協定;針對巴黎協定之相關內容將於下節詳述。

[25]林子倫,「氣候資金左右杜哈談判--國際氣候會議缺乏危機感」,能源報導,2013年2月,頁5-9。

[26] UNFCCC. (2013). Conference of parties 19. Retrieved June, 27, 2016, from

[27]葉俊榮,氣候變遷治理與法律,臺北:國立臺灣大學出版中心,2015年,頁46-49。

[28]UNFCCC. (2014). Conference of parties 20. Retrieved June, 28, 2016, from

[29]UNFCCC. (2015). Conference of parties 21. Retrieved June, 29, 2016, from

[30]theguardian. (2011). What is the Kyoto protocol and has it made any difference?. Retrieved June, 28, 2016, from https://www.theguardian.com/environment/2011/mar/11/kyoto-protocol

[31]與國立中興大學法律系蘇義淵教授,於2016年6月25日通話進行討論;蘇義淵,「從國際法觀點檢討後哥本哈根時期氣候變遷談判」,全球政治評論,第37期(2012年1月),頁117-134。

;另外,亦有論者開始探索國際氣候氣候變遷是否有可能從當前以軟法為主的治理架構,逐漸往軟、硬法相互搭配,甚至在國際氣候變遷治理機制日益成熟之際,往硬法的方向推進,使得國際氣候變遷治理機制對國家在執行溫室氣體減量與氣候變遷相關政策時具有強制力與約束力。相關文章請參閱:廖宗聖、邱美蘅,「國氣候變調適規範之發展:下一步,硬法?」,台灣國際法季刊,第10卷第2期(2013年6月),頁145-177。

[32]王樹義,環境法前沿問題研究,臺北:元照出版,2012年,頁501-504。

[33]蔡東杰、蘇義淵,「生態政治學的反思:氣候變遷法制化之政治因素分析」,政治與政策,第1卷第2期(2011年10月),頁65-80。

[34]楊維任,「主權國家於全球氣候治理的角色分析」,全球政治評論,第49期(2015年1月),頁83-100。

[35]楊維任,「國際氣候政治的爭論:氣候正義的觀點」,遠景基金會季刊,第15卷第1期(2014年1月),頁157-160。

[36]蔡學儀,「國際氣候政治的發展與變遷」,淡江人文社會學刊,第48期(2011年12月),頁115-119。

[37]林子倫,「失落的氣候正義」,人籟論辨月刊,第68期(2010年2月),

網址:http://ctld.ntu.edu.tw/ls/speech/pics/upload/201012271648561.pdf

[38] UNFCCC. (2015). Conference of parties 21. Retrieved June, 28, 2016, from

[39]譚偉恩,「COP21:《巴黎協定》評述」,戰略安全研析,第128期(2015年12月),頁50-53。