- 點擊數:25291

- 發佈:2016-11-23

十八世紀的經濟學家馬爾薩斯(Malthus)曾悲觀地預言,在有限的農地資源下,人類社會中糧食生產的速度,最終將無法趕上人口增長的速度,人類社會將只能透過疾病、饑荒及戰爭來控制人口增長。馬爾薩斯的預言是對的嗎?很多人指出,馬爾薩斯並未考慮科技能大幅提升農業生產力,他也未考量到,一國的經濟發展會改變該國人口結構,並降低人口增長速度,因此馬爾薩斯的預言並不會成真。然而,一些當代的新馬爾薩斯論者仍認為,從全球的角度來看,許多開發中國家的人口仍然快速增長,全球人口增長及糧食消費的速度仍然會超過糧食生產及科技創新的速度,再加上氣候變遷以及環境污染,更會減緩糧食的生產速度,人類未來的糧食安全依舊面對嚴重威脅。

新馬爾薩斯論者的論點是對的嗎?究竟從全球角度來看,當前糧食安全所面臨的問題為何?我們是否已在全球糧食安全上取得進步?阻礙全球糧食安全進步的因素為何?全球糧食安全的前景又將為何?本文將試圖回顧目前全球糧食安全及相關政策討論的現況, 以提供讀者思考這些問題的基礎。

全球的饑荒消失了嗎?

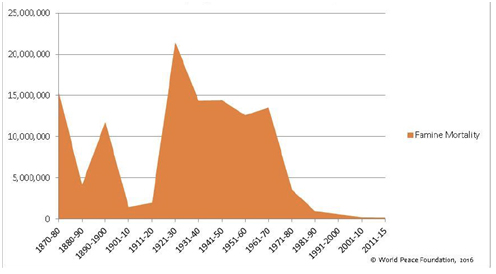

饑荒是對糧食安全最直接的威脅,目前人類社會是否已免於饑荒了呢?聯合國目前主要以三個標準來定義饑荒:1、該地區至少有20%的家戶面臨食物短缺以及無能力耕作;2、超過30%的家戶面臨嚴重的營養不良;3、在每一萬人中,每日超過2人死亡。經濟學者Stephen Devereux則是以超過十萬人死亡做為界定饑荒的標準。若我們以Devereux的標準來回顧歷史,World Peace Foundation所統計的資料顯示(圖一),自1870年以來,全球的饑荒造成約1.16億的人口死亡,而其中光20世紀就約有七千萬人死於饑荒,20世紀也是人類歷史上,饑荒死亡人數最多的世紀。 但整體而言,饑荒造成的人口死亡數從1970年後就一直下降。自1980年以來,饑荒造成的每年死亡人口大約平均是53,000人。

圖一 全球饑荒死亡人數 1870-2015

資料來源:World Peace Foundation. “Famine Trends Project.” Boston: World Peace Foundation, 2016.

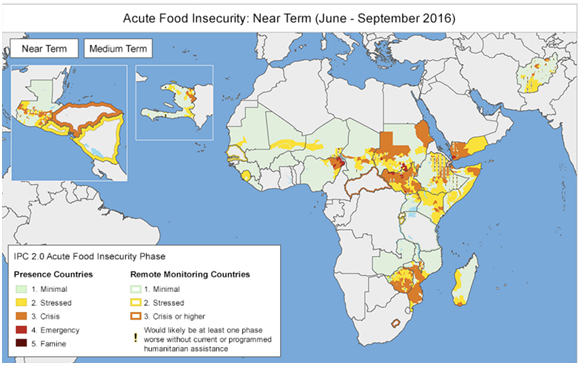

由可此知,儘管全球的饑荒死亡人數已經獲得大幅改善,但饑荒仍尚未從人類歷史上徹底消失。今日的衣索比亞、奈及利亞、南蘇丹、敘利亞及葉門的部分地區都仍處於饑荒的邊緣(圖二)。究竟是什麼因素,讓這些地區及國家擺脫不了饑荒的夢魘呢?

圖二 糧食安全危急地區

資料來源:Famine Early Warning System, “Acute Food Insecurity” map

目前的學術研究認為,造成饑荒的因素相當複雜,其中一派學者認為政治經濟體制的政策失敗是造成饑荒的主因。例如,諾貝爾經濟學獎得主AmartyaSen(1981)認為,造成饑荒的因素並非來自於可獲得的食物供給數量不足,而是導因於該國法制未能保障人們獲得食物的權利(entitlement),這些權利包括耕種的權利、購買的權利、工作的權利、以及獲得政府移轉的權利。Sen更認為,非民主的政治體制亦是造成饑荒的因素,因為非民主體制的政治領導者,不像民主體制的政治領導者,在媒體及反對黨的監督下,會有強烈的誘因去重分配食物或推動其他緩解饑荒的政策。非民主體制也不像民主體制,賦予公民更多免於饑荒的權利。

然而,另一派則認為國內團體間的衝突才是造成饑荒的主要因素。政治及經濟學者如David Keen (1994)及Joachim von Braun等人(1999)便認為饑荒與武裝衝突有高度相關。World Peace Foundation的統計資料也顯示,約有37.26%的的饑荒死亡數是與政治壓迫相關,與武裝衝突相關的饑荒則約有40.42% 。這一派學者認為饑荒並非政策失敗,而更可能是國內衝突間團體有意識選擇的策略。例如,饑荒成為執政者有意識地削弱政治反對者的衝突策略;又或者,衝突中的團體因擔憂外國政治勢力的介入,從而可能選擇拒絕國際糧食援助。由於衝突增加了國際糧食援助難度,進而加劇了饑荒。 此理論在相當程度上適用於敘利亞及葉門的情勢,政府軍及反叛軍都試圖透過包圍對手控制的地區,來試圖削弱對手的力量,但此舉也導致這些地區食物價格高漲,國際援助更形困難,許多平民死於飢餓。

綜而言之,兩派理論都同意馬爾薩斯理論並未指出問題根源,食物供應量不足或自然災害,都並非導致饑荒的主要因素,政經體制及武裝衝突才是造成饑荒的關鍵因素。對於一些國家(如中國、蘇聯或北韓),政經體制的政策失敗或許是主要的原因,但對於另一些國家(如中東及非洲),衝突理論則更具有解釋力。簡言之,學界已認知饑荒具有複雜的成因,在不同的脈絡下,會有不同的主導因素(Devereux & Berge 2000)。

除了對饑荒成因的深入理解之外,聯合國糧食及農業組織[1]自1974 年的世界糧食高峰會後,便開始建立饑荒的早期預警系統,定期追蹤世界各國的糧食供需及氣候變化,以期能及時指出面臨糧食危機的地區。然而,即便目前的全球早期預警系統已越來越能夠有效預測可能出現糧食危機的地區,饑荒卻未必能被提前避免,因為無論是國際援助政策,或是各國政府的國內改革政策,都仍面臨許多政策爭辯,以及阻礙政策實行的因素。

糧食安全指標

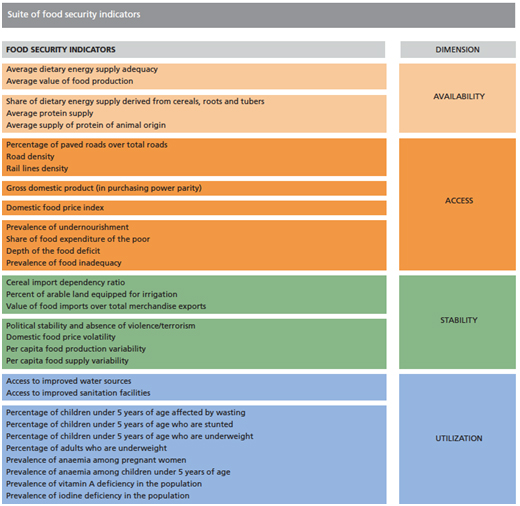

儘管全球饑荒的數量已經大幅下降, 全球飢餓(global hunger)仍是另一個嚴重的問題。為了能夠更全面且正確地了解造成全球飢餓的成因,國際組織已試著建構更系統性的糧食安全指標,以利於定期追蹤測量各項潛在成因的發展趨勢,從而制定更有效的因應政策。目前聯合國糧食及農業組織主要從四大面向來測量糧食安全(表一):

一、食物供給的充足性(availability):此面向聚焦在一地區的糧食供應量是否充足,這也是糧食安全最傳統的定義。然而,學者也漸漸意識到此面向並不足以涵蓋糧食安全的所有層面。在最新的指標中,此面向不但包含糧食數量的測量,也納入了對糧食的質及其多樣性的測量。

二、食物取得的管道(access):如本文先前段落所述,AmartyaSen於1981年發表的文章中指出,糧食的供應不足並非造成饑荒的主因,人們缺乏取得糧食的權利才是更重要的因素。這樣的想法深深影響了糧食安全的定義,聯合國糧食及農業組織自1983年起開始納入對食物取得管道的分析。 此面向目前不但涵蓋了物理上的管道及基礎設施,也包含了糧食價格及營養不足的發生率(prevalence of undernourishment)。

三、食物的運用(utilization):過去糧食安全定義的分析單位大多為地區或家戶,但自1996年起,聯合國糧食及農業組織開始重視糧食如何在個人層次受到運用,並著重於個人糧食消費及營養攝取的情況。目前此面向包括了飲水及衛生設施的取得管道,以及食物使用的不良後果。

四、穩定性(stability):最後,聯合國糧食及農業組織在1996年也開始重視時間的因素,強調糧食安全必須要能夠長期持續,並能承受各種天災人禍的衝擊。此面向的指標包括了各類風險、糧價波動以及政治穩定。

目前在聯合國糧食及農業組織所發佈的年度報告中,營養不足的發生率是用來測量糧食安全最常使用的指摽。透過其中部分總體及個體的統計指標,聯合國糧食及農業組織得以推估全球各國人口營養不足的發生率,亦即從一地區人口,隨機選取一個體,該個體所消費的卡路里不足以達到支持其健康生活的機率。除了營養不足的發生率,五歲以下幼童的營養攝取情形也是最常使用的指標之一。再者,聯合國糧食及農業組織也開始發佈上述四面向眾多指標的數據,四面向所涵蓋的眾多指標也有助於我們更全面地了解糧食安全的多元樣貌。最後,聯合國糧食及農業組織也從長期危機(protracted crises)的角度來觀察糧食安全。「長期危機」的概念適用於以下處境的國家或地區:大量人口長期面臨死亡及疾病的威脅,而國家缺乏能力回應或緩解這些威脅人民的危機,或提供人民需要的保護。在這些國家或地區,糧食不安全及營養不足已成為常態現象。長期危機通常肇因於多重因素,包括政治衝突、氣候變遷或經濟危機。

除了聯合國糧食及農業組織所建立的糧食安全指標外,其他非政府組織或民間智庫亦試圖建立測量糧食安全及全球飢餓的量表及資料庫。例如國際食物政策研究所(International Food Policy Research Institute)設計了全球飢餓指數(Global Hunger Index),經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit)亦建構了全球糧食安全指標(Global food security index)。這些量表及資料庫的建構方式,與聯合國糧食及農業組織有所重疊,但也有所不同。

以下,本文將主要著重介紹聯合國糧食及農業組織所發佈的數據,但也以國際食物政策研究所的資料作為對照,以期呈現出較完整的全球飢餓及糧食安全現況。

表一糧食安全的多重指標

資料來源:聯合國糧食及農業組織(2015)

全球飢餓及糧食安全現況

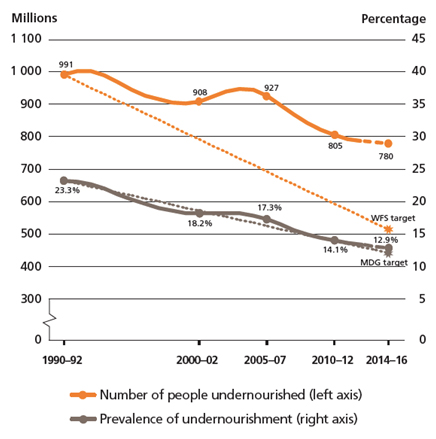

為了解決全球飢餓的問題,182個國家曾於1996年的世界糧食高峰會(World Food Summit, WFS)上,共同計畫讓營養不足的人口數量在2015年前減半。2001年,189個國家開始推動千禧年發展目標(Millennium Development Goals, MDG),計畫於2015年前讓全球營養不足的人口比例減半。國際間的合作是否達成了這兩個目標?

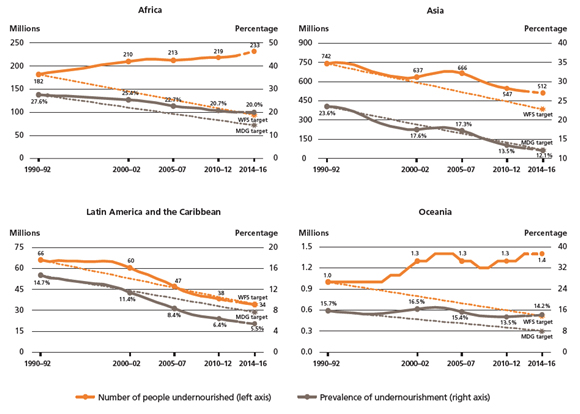

首先,從聯合國糧食及農業組織的最新統計資料中,我們可以先觀察全世界營養不足的人口數量這個指標。目前全世界營養不足的人口約有7.95億人口, 已自1990年來減少了2.16億人,下降約21.4%。全世界營養不足的人口大多集中在開發中國家,約有7.8億人。而全世界營養不足的人口比例則從1990年的23.3%,下降至12.9%。資料顯示(圖三),目前國際間的合作確實已接近完成千禧年發展目標(MDG),但卻遠遠未達成1996年的世界糧食高峰會(WFS)的發展目標。

圖三 發展中國家營養不足趨勢 (比較WFS及MDG目標)

資料來源:聯合國糧食及農業組織(2015)

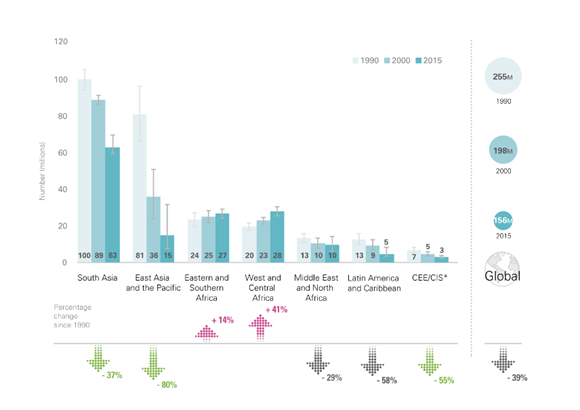

五歲以下發育遲緩的幼童人口數量及比例,亦是另一項評估全球飢餓的重要指標。目前五歲以下發育遲緩的幼童比例,已從1990年的39.4%,下降至2014年的23.8%;若以人口數來看,五歲以下發育遲緩的全球幼童人口數量,從1990年的2.55億人,下降至2014年的1.59億人(圖五)。國際間的合作,確實降低了全球五歲以下發育遲緩的幼童人口數量及比例。

然而,全球性的進步並不代表全球各區域都享有同等的進步程度。若從各區域的發展來看(圖四),拉美及加勒比地區已達到世界糧食高峰會及千禧年發展目標;亞洲地區已達到千禧年發展目標,但尚未達到世界糧食高峰會目標;非洲地區及大洋洲地區不但尚未達到千禧年發展目標及世界糧食高峰會目標,其營養不足的人口數量及比例甚至都出現增加趨勢。

圖四 世界各地區營養不足趨勢 (比較WFS及MDG目標)

資料來源:聯合國糧食及農業組織(2015)

若以幼童的營養狀態來看,五歲以下發育遲緩的幼童比例雖然在世界各區域都呈現下降趨勢,但非洲的下降比例僅有24%,不如亞洲的47%。若從五歲以下發育遲緩的幼童總數來看,非洲中西部以及非洲東南部的數量甚至呈現上升情形(圖五)。若以國家發展程度來看,中高收入國家取得了77%的下降比例,低收入國的下降比例僅有32%。低收入國家的五歲以下幼童佔全球幼童的比例不到一半,但全球二分之三的五歲以下發育遲緩幼童都集中在低收入國家。

圖五 世界各地區五歲以下發育遲緩的幼童數量

資料來源:UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates, September 2016 edition.

聯合國的資料也顯示,各國內的幼童發展也存在著營養不平等情形,若幼童來自五等第中最貧窮的那20%人口,該幼童發育遲緩的機率會比來自五等第中最富有群體的幼童高出2.1倍,這種不平等只有在中高收入國家出現縮小趨勢,但在低收入國家則出現穩定甚至擴大的趨勢。

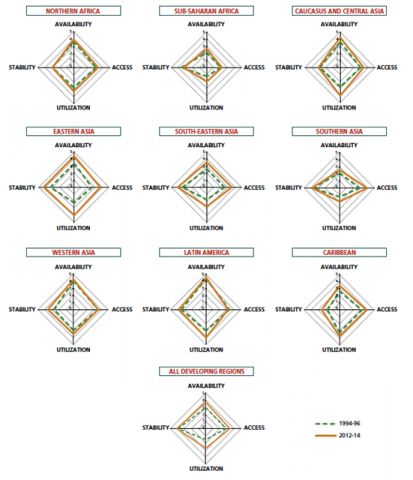

聯合國糧食及農業組織也試圖從糧食安全的多元指標,來對發展中國家進行分析。結果發現,發展中國家在糧食安全的整體表現上確實有所進步,但並非在所有面向上都有同等進步(圖六)。其中,由於收入的成長及貧窮的消除,食物供給的充足性(availability)及食物取得的管道(access)在許多發展中國家中取得較多進步,但食物的運用(utilization)目前仍是許多國家的挑戰,而穩定性(stability)則是四面向中進步最少的面向,這反映了部分地區的政治穩定性及國際糧價的波動性目前仍未取得改善。

此外,糧食安全的多元指標也再次顯示,並非世界各地區都享有同等的進步(圖六)。東亞、東南亞及拉丁美洲在糧食安全上取得較多的進步,但撒哈拉以南非洲以及南亞則仍面對低度的糧食安全。就撒哈拉以南非洲而言,儘管膳食能量及蛋白質供應有所進步,但食物供給的充足性仍然處於低度水平,食物的運用更是主要問題,發展遲緩或體重不足的幼童仍然普遍,安全的飲水及衛生設施也處於不足,糧食安全的穩定性更是受到政治動盪及內戰影響而趨於惡化。對於南亞,此地區面對的是低度的食物運用,尤其是衛生設施的不足。雖然南亞近年來享有快速的經濟成長,但窮人尚未享受到經濟發展的好處,社會政策亦未增進窮人取得食物的管道。

圖六 多元指標下的世界各地區糧食安全

資料來源:聯合國糧食及農業組織(2013)

若從「長期危機」的觀點來看,自2012年為止,處於「長期危機」的國家約有20國,合計約影響3.66億人,在這些人口中約1.29億人處於營養不足,在這些國家,營養不足的發生率約39%,高於開發中國家平均值15%。

除了聯合國糧食及農業組織之外,國際食物政策研究所也設計了全球飢餓指數來測量全球各國的表現,該指數整合了聯合國及其他國際組織所發佈的資料。在最新的2015年全球飢餓指數中包含了四項指標:營養不良的成人及幼童占總人口的比例、五歲以下兒童消瘦的比例(體重低於其身高標準)、五歲以下兒童發展遲緩的比例(身高低於其年齡標準),以及五歲以下兒童的死亡率。

2015年的全球飢餓指數顯示,自2000年以來,發展中國家的飢餓指數已下降了27%,但全世界每九人中,仍有一個人處於營養不良的狀態,全球目前也仍有52個國家處於嚴重飢餓(44國)或警戒水平(8國)。其中,中非共和國(46.9)、查德(46.4)及尚比亞(41.1)處於最嚴重的飢餓狀態。國際食物政策研究所的研究報告也同樣指出,全球飢餓指數嚴重的國家通常都處於內戰狀態,當內戰結束,飢餓指數常能獲得改善。

綜合上述資料,我們可以得知,全球飢餓及糧食安全確實有所進步,但當前最大的問題在於進步的幅度在一些地區及國家並不如預期。國際食物政策研究所的研究報告也指出,目前全球已能生產足夠養活全球人口的糧食,但問題的關鍵是如何因應全球不均的發展。

如何餵飽九十億人?

就目前可得的數據顯示,全球糧食安全整體而言有所進步。然而,資料也顯示,還是有許多地區及國家的人民處於飢餓狀態。當前全球糧食安全所面對的問題,並非新馬爾薩斯論者所論述的危機。全球的糧食生產目前是充足的,但問題在於全球糧食的分配不均,而這也引發全球糧食安全進步不均的問題。究竟該透過什麼樣的政策,才能夠改善全球飢餓的問題?

為了因應全球飢餓及氣候變遷的雙重考驗,美國科學家Jonathan Foley(2014)提出五個改革方向:首先,應停止擴張耕地面積,避免森林因農業擴張而受到濫伐,從而保護生態。其次,透過高科技的精密農業,設法在既有的耕地上提升產量。第三,提升既有資源的使用效率,如利用科技來監控農藥及肥料的使用,降低化學物質對水質的污染。第四,改變飲食習慣,降低食用肉食。今日全球人們大約只有消耗55%的作物卡路里,其他的36%都由家畜消耗,9%作為生質燃料或工業製品。若能減少使用肉類,便能夠釋放更多的作物來養活全球飢餓人口。最後,降低食物浪費。目前全球約有25%的食物卡路里及50%的食物總重被浪費,如果消費者、餐廳及超市能夠採取更多降低食物浪費的措施,全球的食物總供給量將能提升。

Foley所提出的改革,前提乃是科技及人們行為的改變,而這樣的前提反映的是已開發國家所具有的條件。然而,這些改革方向並未考慮到開發中國家的條件,也未能考慮到已開發國家的改革,是否確實能對開發中國家帶來正面影響。例如學者Robert Paarlberg(2013)便認為,減少肉類食物的消費並無法大幅降低開發中國家的飢餓問題,因為在這些國家中的飢餓人口仍舊缺乏收入來購買糧食。此外,減少飼養家畜所多出來的土地,也未必能夠轉換成良好的耕地。根據International Food Policy Research Institute的估算,高收入國家中每人肉類消費量若能從目前水準降低50%,大約能讓開發中國家的營養不良兒童,在2030年減少約700000人。然而,該模型推估營養不良兒童的總人口,至2030年約將會有1.34億人,減少肉類消費所能帶來的影響不到1%。

國際糧食援助是另一個常見的政策選項,但也是飽受爭議的政策選項。批評者認為,糧食援助將造成受援助國的糧食價格過低,進而降低當地農民生產意願,從而造成該國農業萎縮及農民失業,最後形成受援國對援助國的經濟依賴。批評者也擔憂,糧食援助會成為援助國控制受援國的政治工具,從而傷害受援國的主權。然而,Paarlberg(2013)認為,目前的糧食援助大多是透過聯合國來執行,已經大幅降低援助國控制受援國的政治操弄空間,而且當前糧食援助的數量並未大到會造成經濟依賴的程度,如果糧食援助能夠在恰當的時間點執行,仍是有助於幫助受援國渡過旱季時的高糧價。不過Paarlberg(2013)也指出,相較於運送食物,已開發中國提供開發中國農業發展的資金及資源,是更能創造長期助益的政策,然而農業發展援助較難在已開發國家的國內得到政治支持,國際間籌募的資金也仍不足預期。

除了上述較具爭議性的政策建議外,聯合國糧食及農業組織也提供了建立在永續發展架構上的分析及建議。聯合國糧食及農業組織的數據顯示,經濟成長和消除飢餓有正向相關,但長期來看,此正向關係會逐漸減弱,顯示經濟成長和消除飢餓間的關係相當複雜:首先,經濟成長能增加家戶所得以及就業機會,從而讓家戶成員有經濟能力獲取更好的營養,獲取更好的營養又能回頭提升經濟表現,因而形成正向循環。其次,經濟成長也提升婦女的勞動參與率,當婦女的所得提升時,會比男性投入更多資源在食物及營養上。然而,飢餓人口往往屬於最貧窮的人口,飢餓常常會跟貧窮形成讓個人難以逃脫的惡性循環,因此長期而言,要消除飢餓,必須要能夠幫助最貧窮的人口脫離貧窮,但是,有些國家的經濟發展模式並無法一直保有包容性經濟成長(inclusive economic growth),當經濟成長無法讓更多窮人參與其中,並從中獲益時,經濟成長所加劇的貧富差距,將減緩經濟成長消除飢餓人口的效果。

綜上所述,聯合國糧食及農業組織建議透過以下方式來消除飢餓:首先,各國除了追求經濟成長,更需要減緩貧富差距,透過收入重分配,讓最貧窮的人口也能享受到經濟成長的好處。其次,各國應致力消除性別不平等,讓女性能夠在經濟資源的分配上扮演更重要的角色。

第三,各國應建立更好的社會保護系統(social protection system)來幫助最貧窮的群體,保障他們的收入安全,讓他們能夠獲得更多教育、健康及營養,從而使他們能夠有機會發揮潛能,打破貧窮與飢餓的惡性循環。根據國際勞工組織的估計,目前世界上70%的貧窮人口仍然缺乏接觸社會保護的管道,但目前許多非洲國家已經開始推動現金轉移計畫(cash transfer program)、健康照護及學校供餐計畫(School-feeding programme)。例如在衣索比亞,社會援助計畫 Productive Safety Net Programme在每年六月及八月期間,提供最弱勢群體六個月的糧食,並換取該群體中能工作者,參與糧食生產活動或基礎設施的建設,統計結果顯示,該計畫確實有助於提升參與者的糧食安全。

第四,協助家庭農業提升生產力。目前全世界5.7億農家中,有90%屬於個人及家庭農業,這些家庭農業提供了全世界80%的食物 。然而,相較於大型農業,家庭農業的勞工生產力較低,也較容易處於貧窮及糧食不安全的狀態。統計數據顯示,農業勞工生產力越高,營養不足的程度就會越低。因此,政府可以透過制定鼓勵家庭農業採取永續性的農業集約化(sustainable agricultural intensification),例如採取永續性的土地及水源管理,追求多樣化農業系統(diversified agricultural systems),以此提高土地的生產力,並同時降低對環境的負面影響,也讓經濟發展模式走向包容性經濟成長。各級政府也應強化交通及通訊等基礎設施,讓農家能夠更容易接收到價格訊息,使市場能夠更有效地運作。

第五,審慎評估貿易對糧食安全所可能帶來的正負影響。目前的資料顯示,貿易在一些國家可以促進經濟改革,並帶動農業生產力的提升,以及加速消除貧窮。然而在另一些國家(如瓜地馬拉、肯亞、塞內加爾及坦尚尼亞),貿易卻可能讓國際糧食價格的短期震盪惡化國內消費者及農家的所得。此外,國際的競爭壓力也可能打擊國內的農業部門,甚至造成農民失業,進而威脅到他們的糧食安全。綜言之,貿易本身並非糧食安全的解藥或威脅,各國應從更系統的角度來思考貿易政策的角色,並保持政策的彈性,才有可能有效地達到確保糧食安全的目標。貿易政策在某些條件下能夠產生促進國內農業生產力的效果,但在另一些情況下,則需要搭配其他社會政策,保護最弱勢的群體,抵銷貿易可能造成的負面影響,以確保包容性經濟成長。

最後,如何改善處於長期危機國家或地區的糧食安全是目前最棘手的國際問題,因為在這些國家或地區中,同時有太多複雜的因素交織在一起,難以有一勞永逸的政策解方。但聯合國糧食及農業組織建議,世界糧食安全委員會(Committee on World Food Security)所提出的長期危機中糧食安全和營養行動框架(Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises)可作為目前國際行動的初步參考架構。

從上述討論,我們可以得知,已開發國家單方面的改革,或者開發中國家依賴於單一的政策工具,都並非確保全球糧食安全的藥方。聯合國糧食及農業組織的分析便指出,改革是需要各國系統性地結合貿易、社會、農業及環境政策,從追求包容性經濟成長來確保糧食安全。但必須指出的是,聯合國糧食及農業組織的政策建議並無法直接解決長期危機國家或地區所面對的複雜問題,也無法處理如何讓已開發國家有更多誘因,積極地協助開發中國家的農業及經濟發展。這些失落的環節,仍有待更多政策分析來補足。

結論

1983年至1985年期間,衣索比亞發生嚴重饑荒,這場饑荒至少造成40萬人死亡,也讓英、美許多知名歌手聚集起來,希望透過音樂,號召更多的人道援助。在《We Are the World》一曲中,歌手們唱著:「當我們聽到懇切的呼喚,全世界應該團結一心,有人們在死亡邊際掙扎,是該向生命伸出援手的時刻了,這是世上最珍貴的禮物」。然而,導致衣索比亞這場饑荒的最重要因素來自於該國的內戰及政治壓迫,當時的國際援助並無法徹底解決該國的飢餓問題,至今衣索比亞仍處於聯合國糧食及農業組織所稱的長期危機的國家名單中。這樣的例子告訴我們,儘管人人都認知到食物是維繫人類生存最基礎的需求,世界人權宣言也明確將食物列入基本人權之中,國際間亦確實開始採取行動,但本文試圖指出,從全球的角度來看,糧食安全的進步仍然不足且不均,世界上仍有上億成人及幼童正處於飢餓及營養不足的狀態 。這樣的事實,不但持續考驗人們的良知,也為世界的安全帶來許多不穩定的因素。

值得慶幸的是,在許多國際組織及學術機構的長期追蹤下,我們已經能對糧食問題的成因有了更深入的理解,也漸漸能夠更系統性地思考各種政策工具的正負效果,並且逐步建立更周延的國際合作計畫,例如我們可以看到,近年來在衣索比亞推動的社會援助計畫確實能夠發揮提升糧食安全的成效。持平而言,在聯合國新一波永續發展目標(Sustainable Development Goals)的推動下,全球糧食安全下一輪的進步仍是可能的,但進步的程度,將取決於全球各國的公民們是否認同人權及正義的理念,願意積極地展開集體行動,並支持更系統性的政經改革。在台灣,糧食安全雖然尚未成為立即性的威脅,但公民們仍可以開始檢討本國目前的政策,是會惡化全球糧食安全,還是能夠貢獻於全球性的改革。面對危機,當各國人們能開始紛紛作出有效的改變,馬爾薩斯的悲觀預言或許就將不再成為宿命。

參考文獻

Devereux, S., & Berge, K. (2000). Famine in the twentieth century (Vol. 105). Brighton: Institute of Development Studies.

Food And Agriculture Organization Of The United Nations. (2015). Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress. Rome, FAO.

Food And Agriculture Organization Of The United Nations. (2013) The state of food insecurity in the world 2013: the multiple dimensions of food security.

Foley, J. (2014). A five-step plan to feed the world. NatlGeogr, 225(5), 27-60.

Keen, D. (1994). The benefits of famine : A political economy of famine and relief in southwestern Sudan, 1983-1989.Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Paarlberg, R. (2013). Food politics: What everyone needs to know. Oxford University Press.

Sen, A. (1981). Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation. Oxford university press.

Von Braun, J., Teklu, T., & Webb, P. (1999). Famine in Africa: Causes, responses, and prevention. Intl Food Policy Res Inst.

王思為. (2012). 聯合國糧農組織與糧食安全. 臺灣國際法季刊, 9(4), 7-34.

郭華仁. (2013). 聯合國, 台灣與糧食安全.新世紀智庫論壇, 64,20-28