- 點擊數:13054

- 發佈:2017-05-08

從Ka-Kita-an牽制著中心發出的「主導論述」,以恢復一切離散的主體,回到純粹被敘述於整體裏頭。撰寫本篇的動機,其實是想要釐清作為「我群」成員意義下被現代定義可能失序的時空。若要談論「部落」作為我群的基礎單元的適切性,我們必須回歸共同體建構的「主體」是什麼,而在這個脈絡下討論才具有意義。族群的(我與我們的論辯)主體難脫從其「時空觀點」來爬梳「共同關係」,亦如歷史脈絡以及政治制度、宗教信仰、土地領域等,原獨論者Nakao Iki在談論時空時,勾勒一種自我觀看的論點「時空究真性」(Raumzeitauthentifiziertigkeit)創造了一個德文「法學名詞」Raumzeit(時空spacetime)- authentifiziertig(可被究真的authentificatedible)- keit(性ness)。在其陸續出版歷史創作小說與翻譯裏,不斷的闡述「歷史在言說者口中」的真切意義,尤以身為口述民族我們,我們共同性的存在並非這些活著的個體,而是那些死亡與歷史,而共同體的建構附著在歷史的失落性而存在。就如我們祭司在所有儀式開始前吟唱的祖源脈絡,Rayray字義為順序、次序、脈絡指的就是這個源頭的次序,(有時我們也回延伸字義稱之為「歷史」)呼喚代代先祖的名字,這個永恆性的核心就像基因一樣植入成員體內。這就為何Niaro'(部落)並非共同體的主體,而是Kakitaan的Kita'an才正是這樣的概念,「歷史」存於共在「之間」,這個「之間」也就是說明了不同的「個體」的關係,才因此共在。歷史;「之間」。

「之間」即是個體與個體差異和共在。談起kakita'an,從文獻資料的紀載我們常會引用移川子之藏之「太巴塱社番屋」、千千岩助太郎之「台灣高砂族住家の研究」及任先民所著「花蓮縣太巴塱阿美族的祖祠」等調查研究資料。Pangcah/阿美族一般的說法多把Kakitan解釋成「有錢人」或「富裕的家族」;又因為其在部落的領導地位,也常作為「領袖、領導人」的解釋,例如在近幾年族群媒體(原民台)對於「頭目」意義的他性批判,也將Kakitaan用作部落領導人之意,這都是字義延伸作為本意的謬誤。語言上來看Kakita'an,Ka-kita-an,Kita 是它的詞幹,所謂的Kita也就是我們(無排他性),Ka(前綴本意)+Kita(我們)+an(之處),「我們之處」。而當初Kakitaan之所以用Kita而不是Kami,其實是非常合理的,kita是包括聽話者在內的我們(無排他),kami是不包括聽話者在內的(排他);對祖源家族來說,支系樹所分支出去的家系都是我群,都是源於「宗源」的我們,宗源的意義在於kita'an所在的地方,就是祖源。這也就解釋為何太巴塱世系對於遷移的內含性,如同鄒族所說的「火」。再來論「部落Niaro」與「宗Kakitaan」的關係,如果我們用部落作為共同體的關係,在原住民族的時空意義裏就會出現悖論;Niaro'這個詞的詞幹為Aro'(坐,住所,暫留的地方),意思是一群人居住的地方,或說是落腳。舉例Icowakokamaro'aniso?(你住在哪裡?)這裡意義上會有當下現在的意思,也就是暫時,部落Niaro'是個地理範圍同時包含這段時間的生活,無法納含移動、遷徙,他只能解釋居住下來的人的文化範圍。對Pangcah/阿美族來說遷移就是一種常態,涉及我群的意義Kakitaan正是這一個「整體的」。所以如果有一個niaro'裡,稱某個luma'叫作Kakitaan,那定表示他們承認Niaro'所有人本來都屬於那個家,如果一個Niaro'裡有一個家族,是Kaitaan(因為用的是kita不是kami),那就表示整個部落以及所有遷移的範圍在最早以前是同宗(我們)。「ni-aro'從來就不是kita-an。」制度對於邊界意義的干擾

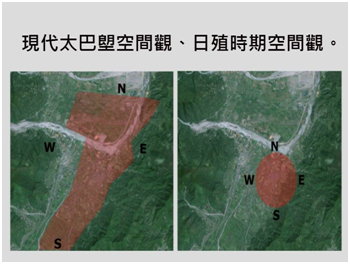

現今台灣原住民部落數量大約有700多個,原住民族基本法所定義之部落:『係指原住民於原住民族地區一定區域內,依其傳統規範共同生活結合而成之團體,經中央原住民族主管機關核定者。』法律定義區域、團體、政府核定的三種關鍵意義,這和日本殖民時代的番社,以及現代作為邊界的「部落傳統領域」,這種制度對於邊界意義的干擾,交纏不清不僅僅是時差性的問題,更重要的是描述與發言主體。就舉例對太巴塱,那裡才是光復?於是家系系統對屬地概念,公有對私有,傳統領域對行政區,我們對於共同體概念的想像與使用,混淆了很多不同質地的語法,這種時差感造成的時空的異質。傳統領域與現代部落空間觀以下為2011年,Pangcah青年發起了『為Sra而走』,太巴塱部落頭目Dowid.Namoh對部落傳統領域範圍口述的翻譯文對照:『Sowalsaankomato’asayi, o sa’amisan no mita o misaTafalongay, itini I Cirakayansaan, ini:an a sawalian a lotok, o Pa^pa, o Siriyapay,oFanol, o Lomo o Lihangan, o Matana’, tangasaitiniiDita’, tangasaitiniiKalifonganhananay a lotok, o sanaytinian. I nian o saetipani, o Nafolawan, o Cirihan, O Takotangasainian a Co’ongankoatosaetipatoFata’an, o so:wal no mato’asaykiraan , tamiso’edactiranaCopilakanhananay a sa’owac, sawaliniraantiraKarowa’ i, no mita o misaTafalongay a palakiraan o sanaykinian. I nian a liyoknirananisowalan no makoihoniiri, o pisiniran no kapah, o sanaytinian. 中譯:部落的耆老們是這樣的傳承下來:我們Tafalong(太巴塱)部落,最北邊的土地範圍到Cirakayan(山興)部落;向東邊的包括了所有山林地,包含Pa^pa地、Siriyapay地、Fanol地、Lomo地、Lihangan地,Matana’地直到Dita’地,再到Kalifongan的山林地,都是太巴塱部落的傳統領域;部落的西邊則包含Nafolawan地、Cirihan地、Tako地乃至Co’ongan地還有Fata’an(馬太鞍)部落的東側土地,都是過去部落耆老宣示的領域。另外,逆流而至Copilakan的上游之地,以及該處的東邊的Karowa’地,也都是我們太巴塱部落的土地。在這些土地的週圍,過去也都是有部落青年固定巡邏、護衛土地所在的區域。』這裡頭其實橫跨數個現今部落,以及三個行政區。

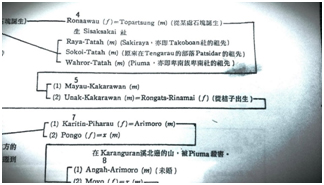

過往青年階層是部落的勞動力,是衛戍的士兵,每個階層在部落的外圍都會有不同輪耕地,隨季節循環共耕的階層也會將臨時的聚會所搭在部落外圍,可就近工作和保衛部落。現在詢問部落青年時經常得到的回應多是「太巴塱沒到那邊。」「那裏是鳳林」「大農大富是台糖的」「那是河堤外」諸如此類,將太巴塱領域限縮的領域觀,自從有了行政區域、河隄築起,太巴塱人的空間觀突然縮小到僅有的劃設道路內,尤青年更甚。原住民族站在不同的時間空間概念裡,時間空間敘事的概念也因此改變,尤以接受現代刻度結構分明的線性敘述;反而拋棄多線勾勒時空感受,與事件、歷史的『整體感』。遷移脈絡的連續性太巴塱社周邊有數個部落,但太巴塱階層有一個很特殊現象也就是包含阿多莫、加禮洞、馬佛、砂荖都共同加入在階層內,這不能單純從階層的開放性來論,而是當代部落過往的「我群」關係。就舉例砂荖部落在Kakitaan研究紀錄裡裏,當要舉行祭儀時,仍然會向Kakitaan請示祭儀時間,並延續著與Kakitaan祭儀關係。依Nakao Eki的家族訪談記錄也談到「我們的祖先有過很長的遷徙歷史,據說曾到水璉(Ciwidian),然後再往南遷徙,到了丁仔漏(Tingalaw),有些人在那裡定居,有些人繼續往南到了長濱,另有一些人往西翻過海岸山脈,就到了這裡。」受太巴塱Kakita'an家族分配墾居地,同時也被視為一家人。(Kakitaan家系之意義經常是跨越血脈的)

還有前文敘述裡「我們Tafalong(太巴塱)部落,最北邊的土地範圍到Cirakayan(山興)部落」這兩個地理邊界同樣用「部落」作為其單元,在不同的現代主觀敘述裡就會發現排除性,甚至這種排除性發生在歷史脈絡的敘述上。Kulas.Looh手札(Pangcah語),O kongkoniPapoh.Doho 1981.(1981口述者PapohDoho,記錄KulasLooh) 『Nawiromasasi'adakoTafalongatoCikasuan.Pakayniay(Cirakayan)matilidirayray no Cirakayan konini a demak.Tonamafafalic to sapaloma no kaloma'amaan a datengatosakalikoda a losid,osapalomakokangalayan no Cikasuan.osakalikoda a losidkokangalayan no Tafalong.maherek a matatorodi,taloma'to ci Rakay,irakomariangay a kapah ta toorennangratangasai,Adif no Cirakayanikariangennangramipatay ci Rakay. 翻譯:因為太巴塱與七腳川的戰爭的事,是從Cirakayan的口述歷史得知的。起因是因為菜的種子與豐年祭典的服飾有關,七腳川人看重的是這些蔬菜的種子,而太巴塱看重的是祭典的服飾。當完成交換作業時,Rakay要回家的途中,有一群很壞的青年一直跟著他走,到了Cirakayan部落的竹籬時,這群惡青年就把他殺了。』

這段歷史口述是在Cirakayan尚未有人居住時,太巴塱與此地的關係,Kapatay'anniRakay(Rakay死處),而Rakay之死也就是該地名被命名的成因,Rakay死後引起七腳川社對太巴塱社尋仇,以及Kalaliw.Fadah一人獨挑七腳川巨人Mawrang驅人之兵的戰役。而現在所謂的Cirakayan其實是由七腳川、撒奇萊雅、以及太巴塱馬太鞍社所遷移所形成的部落,而我的家系正是從太巴塱社遷至Cirakayan與太巴塱萬、林兩家同源。因此,無論是遷徙、人口移動、成員加入或是歷史事件要窺其全貌如何能用地理邊界作為其主觀位置? 都原與原鄉(將文化實踐在遷移的土地上)

被城市遺忘,但當我們依照先祖意志「將文化實踐在遷移的土地上」,當政府無能我們自力照顧起自己時,就違法脫序了;在城市違法在原鄉斷裂的於兩者間推送徘徊,生長的根又再度被拔除,永遠離散。新店溪旁有一個Cinamnamay(溪州部落),在此定居了40年,抗爭了數十年,一個部落的Pisefengan(瞭望台)架了起來,不但建立了領域的像徵,pisefengan的建起,是充滿捍衛、看顧俱備領域性的公共行為。從部落攜回石頭作為遷移落腳的意義後,Ci Nemnemay(溪州部落)的瞭望台建起了,有領域、共同性、有領袖與青年組織,就是的Niaro了。但相對於以部落為意義的原鄉,都原的文化接近以及地理的位置,反倒成為文化邊陲與非正統。如今Pangcah阿美族人依然生存在在這樣的政體底下,從未得到任何解決。土地承載族群遷移的歷史,一個沒有土地的族群在任一個政體下,都是流離失所的「離散者」。在他者的領地上,隨其分配生存空間,故同時便失去教育、文化、政治的能力,亦無能將權力進入分配中心,如同沒有國籍的羅姆人,受土耳其、伊朗、伊拉克不同政體擠壓的庫德族人,沒有土地沒有身分的緬甸羅興雅人。當遷移成為部落主義下的斷裂,在Ka-kita-an我們之處的意義裏,宗系上層、社群、組織、個人、離散者,仍然可被納含在這樣的關係。離散的、逃離的、落腳的、回歸的、獨立的、孤獨的、自我的、鬆散的、被取消的、被忽視的、不存在的──────身處於邊界與混濁處的,我們「之間」我們之處,已不僅僅能用誰屬邊緣來解釋的;Ka-Kita-an牽制著中心發出的「主導論述」,以恢復一切離散的主體,回到純粹被敘述於整體裏頭。

運動論述的框架一、部落主義在1980年代原運後期,運動前輩台邦‧撒沙勒就主張「部落主義」,透過其內函兩個明確的性質「抗爭」與「回歸」作在地意識的喚回,尤以自我的內部批判對當代原運的「知識分子」那種充滿菁英式的論述,由知識中心或城市中心上而下的視角。也從重建舊好茶、搶救大小鬼湖等活動,宣揚「部落主義」的理念。筆者無意批判「部落主義」去中心的論述方式,但「回歸」意涵的受制於地理性以及現代制度的框架,已不復當時相對於統治中心的反抗論述,反建構另一種具有從屬關係的「地理文化中心」。地理文化中心的概念之一就是這種屬地邊界的荒謬性,並且包括部落法人推動一種國家主義下的法治解套,是絕對有問題的。族是現代的歸類沒錯,但「我群」概念一直都存在的,同時「部落主義」也是一種現代概念,尤其是在行政區域化後的空間理解,自我邊緣。直接造成的是地理中心的去遷移脈絡,我們在把部落簡化成基礎單元後,時常忽略祖源系統下「我群」的概念,減少了互有通道的對話,不但有家系或是規模更大的社群系統抹除的疑慮,對於成員同時也被內部排除。「族」的確是現代歸納,但並非都源自現代,因為你不會認為把已存在的東西給予新名稱,他過去的存在就被取消了;如同(我群)「Kakitaan我們所有人所在之處」的消失。二、頭目不是KakitaanTomok之意源至漢字「頭目」一詞,清日殖民時頭目為官派,同時也有指稱對非我中心團體的首領的代稱,例如犯罪集團首領。故也曾野運動論述針對這種具有負面他性的被邊陲名稱,提出去符號的主張,在指涉部落領袖時(頭目)全用Kakitaan作為代稱,如果深究Kakitaan與Tomok的脈絡差異,你會發現這根本牛頭馬嘴。

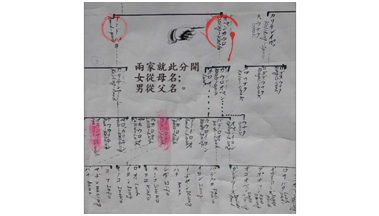

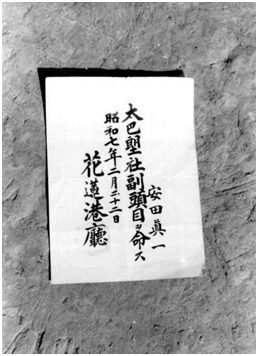

Pangcah/阿美族部落的頭目制度最早是設於清國殖民時期,職務乃負責統轄部落,但其意不代表部落沒有類似的領袖制度,而是被取代之。以太巴塱社為例,Kakitaan、sapalangaw、Kumod部落權責上並不相同,為kakita'an祭祀外之權限交予sapalangaw,主要為驅邪祈福,而部落階層領袖o mama no niyaro稱之komod主司公共事務,類似我們慣稱的「頭目」,過去該任Kumod就必須在階層領導與耆老(顧問團)裡提議推舉一位繼任者儲備,由部落階層Kumod相互推舉一位產生,然後再透過繁瑣的加冕儀式。(頭目跟階層以及耆老的關係更為直接) 在日殖時期頭目要兼任「通事」,成為殖民政府與部落之間溝通的橋樑,而後更增設5名副頭目協同頭目,同時也將人數漸少的Sapalangaw祭司併入副頭目職,如太巴塱社Kati.telai身兼頭目與祭司。而頭目賦為通事,當時任期限定五年一任,甚至不服從者立即替換,由此看來統治力的涉入極強且深。太巴塱社頭目(通事)清國殖民時期可記載者有八任,日殖至國府後共有十八任,計二十六任,國府1998年起(第十四任)王成發任頭目,改為選舉制。(石忠山,2008:59。)裏頭包含著公學校的設立、部落水利設施、街道房舍等公共事務頭目(通事)佔有一定的位置;端看現代,領袖意義滲透這現代階級的價值,由其俱備公務經歷者如教師、公務人員、民意代表、村里長或村幹事,以致頭目意義在當代統治系統下沒有不為國家體系的一環。

Kakitaan與頭目之間的關係,以下訪談清楚的描述,其政教中心與公共事務領袖的分野:「萬仁光擔任太巴塱頭目時,敵首祭祀時間到,他都會親自來拜訪我的母親sawmah-keliw商討祭祀的籌備工作,然後頭目向部落宣佈祭祀的日期時間,到了祭祀的當日,由我的母親和faki(母親的兄弟)們就會在該日的清晨在納骨碑前帶領頭目、祭司及各村長等一起祭拜,這是我最後的印象,那個時候已經不清楚是敵首祭還是祭祖靈。」上述訪談很明顯的看出,頭目不會潛越祭儀次序。相對於非地理中心的我群觀,部落主義這樣的中心主張,實則是去歷史的。個人認為1980年後「部落主義」下的「一個部落,一個國家」這種論述,某種程度武斷地化約一群人跟另一群人的邊界關係,而且建構一種單調的文化中心。而原鄉跟都原,屬地意識的部落主義拋棄了屬人的遷移關係,自持中心下其實排除這種移動脈絡也屬於「整體的」。如同太巴塱社與周邊部落歷史關係的裂解,原本依持非地理邊界的歷史以及祭儀核心、政治制度,在主體移動下斷了聯繫,其實是一種歷史脈絡上的裂解。

解構「部落主義」作為基礎單元的地理文化中心,並不否定部落主體的存在,而是主體「之間」存有我們的主體。

作者 那莫。諾虎 為阿美族守護聯盟召集人