- 點擊數:13381

- 發佈:2019-08-05

為了因應全球氣候變遷,全球154個國家於1992年簽署了《聯合國氣候變化框架公約》(United Nations Framework Convention on Climate Change),並開始在每年的締約方會議(Conferences of the Parties, COP)中,試圖透過國際條約(如《京都議定書》)的方式來解決氣候變遷所帶來的問題。 在過去十幾年間,國際上開始興起一種新的氣候治理模式,這種新模式的主要參與者不再僅是國家,更多的是來自於次國家行為者(subnational actor)或非國家行為者(non-state actor) 。這些新的參與者自願性地組成多中心的跨國網絡,透過資訊交流、學習創新及制定標準,以期解決氣候變遷所造成的問題。目前著名的例子包括氣候行動非國家行動者區域(Non-State Actor Zone for Climate Action)、碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project )、核證碳標準(Verified Carbon Standard)、黃金標準(Gold Standard)、ISO 14064-2、歐洲市長聯盟(European Covenant of Mayors),以及C40城市氣候領導聯盟。

許多學者將這個新的治理模式稱作「跨國氣候治理」(transnational climate governance)(Andonova, Betsill, & Bulkeley, 2009; Bulkeley et al., 2014),許多人將這個新的治理模式視作解決氣候變遷問題的新希望,並相信越多的非國家及次國家行為者參與氣候治理越好。這樣的樂觀想法正確嗎?為何跨國氣候治理會在全球興起?為何會有大量的次國家行為者及非國家行為者,選擇參與跨國氣候治理?跨國氣候治理有成效嗎?它能夠解決既有國際體系在因應氣候變遷問題上的不足之處嗎?以下本文將簡要地回顧目前學界對這些問題的研究成果。

跨國氣候治理的演變趨勢

當位於不同國家的非國家行為者或次國家行為者,試圖透過一套共同的規則來改變非國家行為者或次國家行為者的行為,以此因應氣候變遷所引發的問題時,跨國氣候治理便由此產生。換言之,學者在觀察並測量跨國氣候治理時,著重於三個要素:1、該倡議行動中必須包含至少兩個位於不同國家的非國家行為者或次國家行為者;2、該倡議行動必須著重於氣候變遷這個議題;3、該倡議行動目標在於協調或改變參與者的行為,以達成某種公共的目標或提供公共財 (Roger, Hale, & Andonova, 2017)。

從更大的脈絡來看,跨國氣候治理可被視作是複雜治理(complex governance)中的一類,這種治理模式具有三個共同特徵:首先,國家仍然是複雜治理中的重要角色,但複雜治理中還有其他更多元的參與者,國家只是眾多參與者中的一部分;其次,在過去,治理的方向常是單向的,亦即地方產生需求後向上傳至中央,但在複雜治理中,治理的方向在各層次之間變得難以預測;第三,由於中央政府的中心性降低,複雜治理往往會以非正式的盟約或聯盟等方式呈現(Kahler, 2017)。

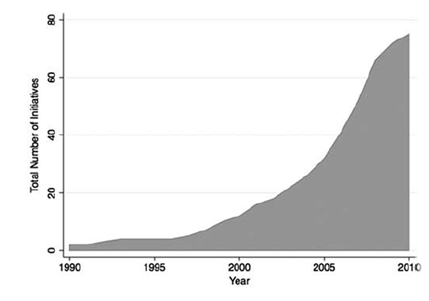

根據學者Roger, Hale, & Andonova (2017)所建立的資料庫,最早的跨國氣候治理行動出現於1990年代初期。例如創立於1990年的Energy Cities以及E8,分別致力於能源轉型,以及協調全球重要的電力公司。然而,在1990年代,跨國氣候治理行動成長緩慢,國家仍是聯合國氣候談判的主要角色。這個情形在1997年《京都議定書》通過後出現改變,跨國氣候治理行動在2000年代開始大量增加(圖一)。至2010年,全球可辨識的跨國氣候治理行動約有75個,而這些跨國氣候治理行動的參與者總計約有14000個。

圖一 跨國氣候治理的興起 1990-2010

資料來源:Roger, Hale, & Andonova (2017)

時至今日,跨國氣候治理的角色越來越受國家及國際組織重視。2014年9月,聯合國秘書長潘基文規劃了一次聯合國氣候高峰會,開始邀請企業的CEO、市長,以及其他非國家組織的領導人,共同參與針對氣候緩解及調適行動的討論。隨後,秘魯及法國政府也開始共同推動利馬-巴黎行動議程(Lima-Paris Action Agenda),積極鼓勵非國家行為者及次國家行為者參與全球氣候治理,並建立了網站「氣候行動非國家行動者區域」(Nonstate Actor Zone for Climate Action)來追蹤跨國氣候治理的成效。直至今日,該網站已涵蓋19947個氣候行動,以及12396個利害關係人。

以《聯合國氣候變化框架公約》為基礎的氣候治理,在近年來也開始與跨國氣候治理產生結合。在過去,非國家行為者及次國家行為者多以觀察員身份參與聯合國的氣候談判。在2015年於巴黎舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第21次締約方會議(COP 21)中,參與者在利馬-巴黎行動議程的基礎上, 明確地賦予跨國氣候治理更重要的地位 。例如在會議第 1/CP.21 號的決定中,就明確鼓勵締約方與非締約方利益相關者(non-Party stakeholders) 密切合作,以促進加強減緩和適應行動的努力。決定中也承諾在2016年至 2020 年期間,在每屆《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議召開的同時,召集一次高級別會議,為締約方、國際組織、國際合作倡議,和非締約方利益相關者提供有效、高級別的參與機會。此外,會議還決定決定任命兩名高級別倡導者來推動締約方與非締約方利益相關者之間的合作。簡言之,在《巴黎協定》後,跨國氣候治理和國家及國際組織之間的合作,開始有更強的制度性基礎。

跨國氣候治理的類型

學者Roger, Hale, & Andonova (2017)嘗試從活動類型及參與者類型,來將跨國氣候治理行動進行分類。從活動類型來看,他們將跨國氣候治理組織的活動分作四類:第一類為資訊分享及建立網絡,第二類為制定標準,第三類為建立基礎設施,最後一類為提供金流。早期的跨國氣候治理行動大多集中在第一類型的活動,在2000年代期間,其他類型的活動開始增加,目前第一類活動大約佔31%,第二類佔44%, 第三類佔14%,第四類佔11%。

若從參與者類型來看,跨國氣候治理組織的參與者類型可分做三類:公部門(如城市或地方政府)、私部門(如個人、企業及非政府組織),以及混合型。早期的跨國氣候治理參與者以公部門和混合型居多,但在1998年後,私部門參與者開始增加,並成為數量最多的類型(約佔46%),混合型則是第二大類型(約佔40%)。在混合型中,公部門與私部門之間的關係又可分作夥伴(partnership)關係跟協作(orchestration)關係,其中又以協作關係居多(Hale & Roger, 2014)。在夥伴關係中,公部門和私部門共同創建跨國氣候治理;在協作關係中,國家(以英國和美國為主)或國際組織(以世界銀行和聯合國環境署為主)則扮演了跨國氣候治理的發起者或主導者。

解釋跨國氣候治理的興起及參與

為何跨國氣候治理會在1990年代後快速興起呢?針對這個問題,學界已提出了許多種可能的解釋:首先, 隨著全球化的發展,經濟整合、科技創新以及第三波民主化,都為跨國治理的出現提供了有利條件。而氣候變遷這個議題,又比其他議題吸引到了更多的倡議或商業組織,這些組織的利益及活動常是跨越國界的。再加上氣候變遷這個議題高度複雜,多元團體之間需要大量的協調,因而產生了對跨國治理的需求。其次,既有的國際制度也為跨國氣候治理的興起提了發展條件。例如《京都議定書》鼓勵透過彈性的市場機制來因應氣候變遷,而這便為跨國氣候治理提供了發展機會。再者,對於國家和國際組織來說, 鼓勵非國家組織或次國家行為者參與跨國氣候治理,有時能協助國家和國際組織繞過多國協商的僵局,以成本較低的方式來解決問題,因此一些國家和國際組織會願意以協協作的方式來促成跨國氣候治理。最後,許多非政府組織認為《京都議定書》的成效有限,例如美國因國內政治的壓力,未加入《京都議定書》,《京都議定書》也未對許多發展中國家具有約束力。由於既有的國際氣候治理存在許多不足,2009年的哥本哈哥會議(COP15)的國際協商又陷入僵局, 因此許多非政府組織轉向發展跨國氣候治理行動,試圖填補國家的監管漏洞。

為何非國家行為者或次國家行為者會選擇參與跨國氣候治理?參與跨國氣候治理是有成本的,但它同時也能為參與者帶來好處。首先,對非政府組織來說,參與跨國氣候治理有機會可以獲得更多資訊、資金、技術,以及正當性,這些資源都有助於提升非政府組織的能力。此外,當遊說中央政府改變政策的成本過高時,透過跨國氣候治理來向企業或地方政府施壓,反而會是較有效率的策略。

對地方政府而言,當選民的環保意識越強時,地方政府為了獲得民眾的支持,必須設法回應民眾的環保需求,而參與跨國氣候治理正是提升地方政府公信力的策略之一。此舉可以緩解來自非政府組織的壓力,也有助於地方政府獲得更多民眾支持 。一份針對中、東歐26個國家的研究便發現,當一個國家內的本地非政府組織越強,受市長盟約(Covenant of Mayors)涵蓋的都市人口便會越多 (Dolšak & Prakash, 2017)。這個發現意味著,當本地的非政府組織越強,地方政治人物參與跨國氣候治理的誘因也會越高。

對企業來說,參與跨國氣候治理有益於改善企業的形象及聲譽,進而提升企業的市值。企業也可以透過參與跨國氣候治理來制定新的共同標準,用其保護自身在產業中的既得利益或取得先行者優勢(first mover advantages)。透過自願性地參與跨國氣候治理,企業還可以藉此避免中央政府新增強制性的管制,降低市場的交易成本。 Hsueh (2017)針對世界前500大企業的研究便發現,當企業的管理層越重視永續發展,該企業就越有可能參與氣候行動非國家行動者區域以及碳揭露計畫。當企業在發展目標中有強調永續發展,並在社會企業責任報告中納入環境、社會和治理原則(Environmental, Social and Corporate Governance, ESG),該企業也越有可能參與跨國氣候治理。換言之,這些發現間接說明了,當企業已意識到社會責任對企業聲譽的助益時,他們就可能參與跨國氣候治理,以期維持好的企業聲譽。

除了上述行為者的利益考量,各國的國內制度及政策也會影響行為者參與跨國氣候治理的情形。若國內政治制度能給予非國家行為者及次國家行為者更多的自主性,他們參與跨國氣候治理的可能性便會越高。學者Andonova, Hale, & Roger (2017)的量化研究便發現,當一個國家的政治制度越自由開放,或政治體制的中央集權程度低(如聯邦體制),該國便會有更多的非國家行為者及次國家行為者,選擇參與跨國氣候治理。他們也發現,若一國政府採取積極的氣候政策,也越能促進非國家及次國家行為者參與跨國氣候治理。

跨國氣候治理的成效

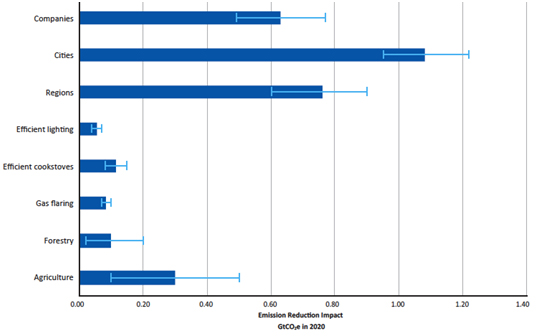

目前有許多研究報告都推估,跨國氣候治理是可以有效地減少全球溫室氣體排放量。聯合國環境署的一份報告便估計,跨國氣候治理約能在2020年時減少2.9 GtCO2eq的二氧化碳排放量,其中以城市、區域及公司的減排量最高(圖二)(United Nations Environment Programme (UNEP), 2015) 。另一份新研究也推估,若跨國氣候治理所揭示的目標都確實達到,跨國氣候治理約能在2020年時,讓全球二氧化碳排放量從53.7 GtCO2減少2.5 GtCO2eq,並在2030年時,從61.1 GtCO2eq減少5.0 GtCO2eq (Roelfsema, Harmsen, Olivier, Hof, & van Vuuren, 2018)。

圖二 跨國氣候治理的預期減排量

資料來源:UNEP (2015)

然而,跨國氣候治理的減排貢獻和國家的減排貢獻之間,其實有高度的重疊。學者認為這樣的重疊可能高達70%-80%,若將跨國氣候治理的減排量加上國家自定貢獻(Nationally Determined Contributions)的減排量,並扣除兩者之間重複計算的部分,兩者總計能在2020年時讓全球的二氧化碳排放量降至51至53 GtCO2eq,並在2030年將至53至55 GtCO2eq,這樣的總量仍無法達到巴黎協定所訂下的2℃目標(須在2030年將至42 GtCO2eq)(Roelfsema et al., 2018)。換言之,若扣除與國家自定貢獻重疊的部分,跨國氣候治理只能於2020年時,在國家自定貢獻之外多提供0.7 GtCO2eq,以及在2030年時,額外提供1.2 GtCO2eq的二氧化碳減排量。

綜言之,跨國氣候治理確實具有減少溫室氣體排放的效果,但其成效仍然有限。而這樣的限制可能部分源自跨國氣候治理的制度設計。學者Michaelowa & Michaelowa (2017)提出評估跨國氣候治理行動設計的四項標準:明確的減緩目標;建立用來比較減緩行動的基準點;提供減緩的誘因;納入「監控、報告、驗證」(monitoring, reporting and verification)的設計。他們發現,在109個跨國氣候治理行動中,多數不具備這四項設計,僅有25%滿足四條件中的一項,15%滿足二項,13%滿足三項。換言之,很多跨國氣候治理行動在一開始的設計上就並非針對減緩(mitigation)而設計,大部分的跨國氣候治理的行動目標還是以建立網絡為主。

在評估跨國氣候治理的成效時,我們也可以不將有無成效的標準,僅侷限於減少溫室氣體的排放, 而是可以著眼於跨國氣候治理是否有達成最初建立時所希望產生的功能(如傳播資訊、建立標準、能力建設、規劃政策、募款等)。學者Chan, Falkner, Goldberg, & Asselt (2018)的研究便顯示,在2014年的氣候高峰會中所產生的52個跨國氣候治理行動中,大多數的行動還是可以產出符合其功能的成果。然而,他們也發現,跨國氣候治理行動並非在所有國家都能有相同的產出,這些行動在已開發國家較會被執行,在開發中國家的執行情形則較差。換言之,目前的跨國氣候治理,未必會對所有國家都帶來同等好處。

結論

跨國氣候治理是一種新興的氣候治理模式,這個新的治理模式強調非國家行為者和次國家行為者的角色。跨國氣候治理自1997年後快速發展,並在《巴黎協定》後,與既有的《聯合國氣候變遷綱要公約》產生更緊密的合作關係 。在美國退出《巴黎協定》的今日,跨國氣候治理被許多人寄予重任,更似乎成為推動全球減排的熱門替代選項。然而,本文試圖指出,國家和國際組織仍然影響著跨國氣候治理的發展。首先,國家和國際組織能以協作的方式,主動促成跨國氣候治理的形成,並主導其發展。其次,國家的政治制度及政策,都會影響非國家行為者和次國家行為者參與跨國氣候治理的情形,例如民主體制以及積極的氣候政策,都能鼓勵更多非國家或次國家行為者參與跨國氣候治理,而國際組織的援助,也能讓更多開發中國家的非國家或次國家行為者參與跨國氣候治理。最後,跨國氣候治理雖然有助於減少全球二氧化碳的排放量,但其貢獻量仍不如國家採取的減排行動,兩者相加也還無法達到巴黎協定所訂下的2℃目標。換言之,目前跨國氣候治理的發展,能夠補強國家在某些功能上的不足,但並無法取代國家的減緩行動。為了提升跨國氣候治理的減排成效,強化跨國氣候治理的制度設計將會是未來重要的改革方向。

參考資料

Andonova, L. B., Betsill, M. M., & Bulkeley, H. (2009). Transnational Climate Governance. Global Environmental Politics, 9(2), 52–73.

Andonova, L. B., Hale, T. N., & Roger, C. B. (2017). National Policy and Transnational Governance of Climate Change: Substitutes or Complements? International Studies Quarterly, 61(2), 253–268. https://doi.org/10.1093/isq/sqx014

Bulkeley, H., Andonova, L. B., Betsill, M. M., Compagnon, D., Hale, T., Hoffmann, M. J., … VanDeveer, S. D. (2014). Transnational climate change governance. Cambridge University Press.

Chan, S., Falkner, R., Goldberg, M., & Asselt, H. van. (2018). Effective and geographically balanced? An output-based assessment of non-state climate actions. Climate Policy, 18(1), 24–35. https://doi.org/10.1080/14693062.2016.1248343

Dolšak, N., & Prakash, A. (2017). Join the Club: How the Domestic NGO Sector Induces Participation in the Covenant of Mayors Program. International Interactions, 43(1), 26–47. https://doi.org/10.1080/03050629.2017.1226668

Hale, T., & Roger, C. (2014). Orchestration and transnational climate governance. The Review of International Organizations, 9(1), 59–82. https://doi.org/10.1007/s11558-013-9174-0

Hsueh, L. (2017). Transnational Climate Governance and the Global 500: Examining Private Actor Participation by Firm-Level Factors and Dynamics. International Interactions, 43(1), 48–75. https://doi.org/10.1080/03050629.2016.1223929

Kahler, M. (2017). Domestic Sources of Transnational Climate Governance. International Interactions, 43(1), 156–174. https://doi.org/10.1080/03050629.2017.1251687

Michaelowa, K., & Michaelowa, A. (2017). Transnational Climate Governance Initiatives: Designed for Effective Climate Change Mitigation? International Interactions, 43(1), 129–155. https://doi.org/10.1080/03050629.2017.1256110

Roelfsema, M., Harmsen, M., Olivier, J. J. G., Hof, A. F., & van Vuuren, D. P. (2018). Integrated assessment of international climate mitigation commitments outside the UNFCCC. Global Environmental Change, 48, 67–75. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.11.001

Roger, C., Hale, T., & Andonova, L. (2017). The Comparative Politics of Transnational Climate Governance. International Interactions, 43(1), 1–25. https://doi.org/10.1080/03050629.2017.1252248

United Nations Environment Programme (UNEP). (2015). Climate Commitments of Subnational Actors and Business: A Quantitative Assessment of their Emission Reduction Impact. Nairobi, Kenya: UNEP.

作者 林竣達 為馬里蘭大學政府及政治系博士候選人