- 點擊數:12016

- 發佈:2010-09-14

壹、勞動力供給已經不足?

這個論題其實在2007年以蔡昉為首,由中國社科院人口與勞動經濟研究所所發佈的《中國人口與勞動問題報告No.8:劉易斯轉折點及其政策挑戰》中,就經過人口學者的一番討論了。蔡昉的推論首先是立基在W. A. Lewis的二元經濟發展模型,在這個二元經濟結構中,一個是以傳統生產方式生產的維生部門(以農村的農業生產為代表),另一個是資本主義部門(以城市的工業生產為代表)。由於農業部門人口多,邊際生產遞減,只能維持維生水準的產出(低於維生水準就會以飢荒或戰爭等方式淘汰「多餘」人口),因此當工業部門能提供稍微高於農業部門的工資時,大當農村多餘勞動力就會持續湧入城市工業部門,直到將工資拉低到維生水準。因此只要工業部門的工資一直維持在維生水準,那就意謂著農村勞動力的供給是源源不斷的,也就是無限供給的勞動力。

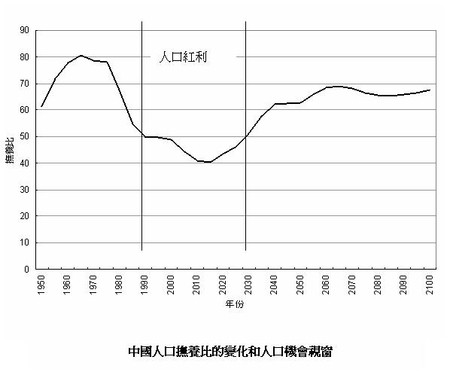

如同許多自由主義經濟學者,蔡昉認為中國的比較優勢就是無限供給的勞動力所導致的廉價維生工資。一旦工資開始上漲,那就意味著勞動力不再無限,也就是中國喪失勞力密集產業優勢,面臨「騰籠換鳥」壓力的時候。因此蔡昉根據中國人口統計資料,計算中國的剩餘勞動力以及撫養比(所謂的「人口紅利」),得到的答案是撫養比每下降1%,中國的GDP就會有0.115%的增長。然而蔡昉論斷,中國未來的人口結構變化將會使得人口紅利在2013年結束,因此中國經濟就必須轉型到資本與技術密集的生產方式。1

暫且撇開中國統計年鑑上的總生育率是否過低的爭議不談,即使完全以中國的總扶養比2而論,雖然在2013下降到最低,但是一直要到2030年才上升到1990年代的水準,要到2050年才回復到1980年代的水準,如果中國經濟可以從1980年代就保持高速增長,那麼人口紅利這一比較優勢所造成的人口機會窗口至少可以維持到2050年才是。所以單純地用人口紅利即將上升來表示勞動力供給的耗竭,進一步推論中國將喪失廉價勞力的比較優勢,這一解釋並不符合過去二、三十年的發展經驗。

事實上,人口變化是長期的趨勢,經濟增長相較之下則是短期內迅速變化,二者之間的邏輯關係還需要一連串的中介變數(國際環境、勞動素質、企業組織、技術移轉條件等等)才能確定。早在1984年舉行的國際人口會議中,美國代表團就已經主張經濟成長與人口結構無關論,1994年之後這一議題甚至於從人口學討論中消失了。著名的人口學者Nathan Keyfitz甚至於斷言:「經濟報酬既不隨著市場的大小而增加或減少。因此,對每個人的富裕程度而言,較多的人口既非優勢,也非劣勢」。3因此,在剩餘勞動力供給之外,對於富士康事件我們還需要更細緻的解釋。

貳、農民工為何低工資?

真正構成中國低價勞動力的主要原因是農民工,它是兩種不同的發展策略在歷史中層累造成的結果:集體經濟下的城鄉差距以及改革之後的出口擴張。

二次世界大戰之後,作為一個大型但發展落後的農業國家,中國所採取的發展策略是進口替代的重工業化路線,這其實也是戰後拉丁美洲、非洲、印度及部分東南亞國家的主流思想。這種重工業化的進口替代策略在毛澤東草根性的語言中被稱為「兩條腿走路」。它的最高目標是在不依賴外力的情況下建立起民族工業體系,做為國家進一步發展的基礎。它的「第一條腿」首先是盡可能地提高農業剩餘的積累率,然後將此農業剩餘轉移至工業部門,形成一個後進農業國家工業資本的原始積累。當國家工業能力建立起來之後,工業部門則轉而提供農業機械化所需之工業動力,從而進一步提高農業生產力,形成國家發展的「第二條腿」。經濟集體化就是為了高強度地汲取農業剩餘與投資城市工業部門,農民則成為這種制度化城鄉差距的主要犧牲者。

集體化經濟在初期獲得突出的成就,在人口年增率為2.4%的情況下,國民所得在第一個五年計畫(1952-1957)中依然達到8.9%的年平均成長率,亦即每11年國民所得達到倍增,其中農業產出與工業產出分別以3.8%與18.7%的速度增長,農民與城市工人實際收入分別提高了20%與30%。4不幸的是,農業部門高度積累的問題在一五年計畫的後半期逐漸浮現,在毛過世之後的1970年代末期,中國經濟的產出已經低於投入,中國的經濟需要結構性改變已經是勢在必行的事。

在經過紛擾的1980年代之後,中國在1992之後確定轉往出口擴張工業化的發展策略上,集體經濟制度在這個過程中既有體制上的決裂,也有其延續性。出口擴張依賴世界市場,因此中國的生產要素價格逐漸地依照市場邏輯來運作,就這點而言,集體經濟已經徹底地被拆解;但是為了吸引外資與加速資本資累,中國政府不但繼續維持城鄉二元的制度性差距,而且在自負盈虧的包產精神下甩包袱、卸責任,將集體經濟時期所負擔的社會安全支出排除,從而創造了工資「低廉」的農民工勞動大軍。1980年代中期之後進城的農民工之所以願意忍耐城市標準下「過低」的工資,主要就是因為這個工資水準相較於在農村種地已是較好的一種選擇。對這種第一代農民工來說,他們進城務工主要是「農村太窮」、「耕地太少」、「求生存、為家庭」,他們願意在都市過著貧民水準的生活,而將所得寄回農村老家,多數人在年歲漸長之後會選擇返鄉務農,城市只是他們人生的中繼站。5

但是對於富士康事件中跳樓的年輕農民工而言,他們是隨父母進城,在城市中長大的世代,這些人並沒有農村經驗,既不想「返回」農村,實際上也欠缺務農的技能。他們的生活習慣與未來想望其實是「城裡人」,卻在戶籍制度、勞動市場與社會階層上卻被界定為暫住都市的「農村居民」。世界銀行的調查資料顯示,在深圳一家四口平均月支出1685元,但上調之前的最低工資才900元,勞工每週需工作66個小時,每月需要加班120個小時才能收支平衡。他們每天工作11小時組裝iphone,一年下來的儲蓄卻還不購買一支這樣的手機,對於想要融入城市生活的農民工二代(以及下崗工人),這種經濟與社會發展差距已經是一個無法承受之重。

參、提高工資、擴大內需與產業升級

如果能切實執行的話,提高最低工資是可以直接縮小貧富差距,但是對擴大內需的效果如何,還要看社會福利制度的建立狀況,改革開放之後經濟的快速發展固然帶來許多正面影響,但社會轉型過急、過快,原有的社會保障體系崩解,民眾在住房、教育、醫療、養老、就業等諸方面都充滿著不確定性,儲蓄待變心裡濃厚,導致儲蓄率居高不下,它會限制了工資上升所提高的消費能力。不過更基本的矛盾是提高工資與中國政府刻意創造的「比較優勢」是相違背。基本上,中國的勞工成本除了基本工資外,還包括社會保險的「五金」(養老保險金、醫療保險金、生育保險金、失業保險金及工傷保險金),加上住房公積金、工會費、食宿、休閒娛樂設備攤提等,實際負擔達到基本工資的1.7-1.9倍,以這次富士康將工資調升至2000元設算,雇用成本約在3400-3800人民幣,已經相當逼近台灣的水準。

工資上升必然侵蝕勞力密集廠商的利潤,減少他們雇用工人的能力。富士康在大手筆上調薪資的同時,也傳出向內陸地區遷廠,而龍華廠區雇用人員縮小至10萬人規模。果真如此,則上述的縮小貧富差距與擴大內需效果都只是虛晃一招。如果希望提高工資又能維持利潤,只有進行產業升級,生產利潤更高的產品。一個理想的狀況是沿海都會區轉向資本與技術密集產業,而將勞力密集產業轉往中西部發展。但是這兩者都有現實的問題要解決。

往資本與技術密集產業發展需要大量投資購買設備與再訓練工人,同時也要依靠政府在水電、關稅、智財權等法規修改一起配套才能順利運作,最後,即使這些條件都能配合,後進升級的廠商也必須在面臨頂尖國際大廠的強力競爭下,找到有利自身條件的生存利基。這些都不是簡單地砸下資本,或宣稱擁有廣大市場潛力就能解決的,6因此產業升級往往具有甚高不確定的風險,不會是個別廠商的優先選擇。台灣在1970年代中期就已經在石化資本轉往電子資本進行政策拉鋸,當時石化資本家對進入高風險的新產業就十分抗拒。即使在1992年之後,選擇將舊機器設備遷往中國,利用低價勞動力,繼續舊有的生產方式仍然是大部分台商的優先選擇。留在台灣的產業只能在先行的國際大廠與勞力密集的後進廠商中間,選擇技術相對成熟、利潤相對微薄的資本與技術密集項目作為利基。產業升級不是一個依於生產要素市場「自然演化」的過程,更多的例子是勞力密集產業外移,但資本與技術密集產業卻無法順利建立,結果卡在發展的瓶頸難有寸近。中國如果要進行產業升級,勢必也要展開這種艱難的利基尋找過程。

至於將勞力密集產業遷往中西部也同樣有它的問題。中國勞力密集的加工出口業是典型的兩頭在外,賺取的是位於全球商品價值鏈底層的微薄利潤,還要承擔彈性生產的壓力,一旦遷往更內陸地區,除了急遽加重的運輸成本將壓縮已經十分微薄的利潤外,更重要的是接受品牌大廠訂單的生產靈活性將大為降低,因此必須將整個產業群聚一起移動,才能維持彈性生產的優勢。或許富士康、本田等大型企業有能力將部分協力廠一起遷往內陸,但其它為數眾多的外圍中小企業是否有能力配合,還是未知數。不然,出口擴張產業只有轉型為內銷為主,但是二者之間發展條件非常不同,產品定位可能有天壤之別,這種轉型等於是要企業從頭來過。

肆、中國的「季氏之憂」

筆者個人當然是同意要求資本家提高工資,縮短所得差距。事實上,我一直論證擴大社會工資,健全社會安全制度是中國崛起的重要指標。7不過實際情況是,比較起中國國營企業與眾多本土中小企業,富士康在社會工資上的支付其實還算是更上軌道的,所以它並不是「騰籠換鳥」最需要立即改善的對象。不管是在集體經濟時期或是改革開放之後,中國發展的「利基」一直都建立在汲取農村剩餘,把貧窮、飢荒、公共流病等發展代價封鎖在農村之內。過去為了快速建立民族重工業,必須擠壓農村剩餘,灌注資本在城市;現在為了保八,更需要「低廉」勞動力,更進一步集中資本在沿海大都會區,「讓一部份人先富起來」。在這種「發展是硬道理」的意識型態下,作為世界加工廠的中國如果不能平均財富、擴張內需,那就只能守住全球商品價值鏈的末端,繼續以「低廉」勞動力支撐少數財富孤島,而罷工潮、加薪潮最多都只是一些政治上的民粹主義與現實主義安撫。國家或許會出台一些政策,三申五令注重工人福祉(如同2008年的「勞動合同法」)。但是這種「代表最廣大人民的根本利益」的民粹口號一遇到它上面的「先進社會生產力的發展要求」,就會回歸到現實中資本主義世界體系對中國的結構限制,重新依賴「廉價」的農民工作為它發展的動力。

作者蔡宏政為中山大學社會學研究所副教授

(本文僅代表作者個人意見,不代表本智庫立場)

註解:

1.http://big5.china.com.cn/economic/yzjj/txt/2007-05/11/content_8238165.htm 截取時間: 2007-12-7。

2.總扶養比=0-15歲人口+65歲以上人口/16-64歲人口。

3.蔡宏政,2007,〈台灣人口政策的歷史形構〉,台灣社會學刊39:65-106,頁95-96。

4.Lardy, Nicolas R. 1987 Economic Recovery and the 1st Five-Year Plan. In Dennis Twitchett and John K. Fairbank (eds.) The Cambridge History of China. Volume. 14: The People’s Republic, Part 2. Cambridge: Cambridge University Press,155-156.

5.劉傳江、徐建玲,2006,〈“民工潮”與“民工荒”—農民工勞動供給行為視角的經濟學分析〉,財經問題研究 第5期:73-80。

6.中芯國際集成電路製造公司(SMIC)的發展就是一個鮮明的例子。

7.蔡宏政,2007,〈全球化、區域整合與中國崛起的條件〉,思與言45(2):1-29。