- 點擊數:12331

- 發佈:2016-07-19

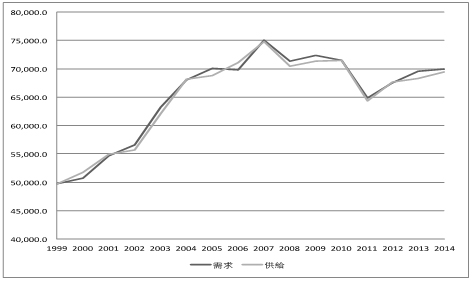

儘管世界各國為了因應氣候變遷,已開始研發替代能源,石油目前仍是世界能源消費的主要來源。以2014年台灣的能源供需為例,石油佔台灣能源供給48.52%,石油產品佔能源消費38.54%。從時序上來看(圖一),自1999年以來,台灣的石油供需便不斷上升,於2007年和2011年期間出現下滑,但自2012年又開始攀升,再次彰顯石油資源對台灣經濟發展的重要性。基於石油資源的重要性,一般常見的印象是石油資源的爭奪往往是造成國際爭端的原因之一,但較少討論著眼在石油資源對於產油國本身的政經發展有何影響。當窮國發現國內擁有石油資源時,對於該國的政經發展究竟是件好事還是壞事呢?

圖一 台灣石油供需(單位:千公秉油當量)

資料來源:民國103年能源統計年報

石油資源所能帶來的財富,照理來說應該能幫助窮國擺脫貧窮,但諷刺的是,社會科學的研究發現,石油資源反而可能成為窮國發展的詛咒,造成產油的中低收入國最終並無法享受到石油所帶來的經濟利益。政治學者Michael L. Ross(2012)便指出,石油詛咒主要出現在1980年代後的發展中國家,而非高收入國家(如挪威、加拿大及美國),這些產油的中低收入國家成為獨裁政體的機率,比起非產油國家高出50%,發生內戰的機率也較高,女性的政治經濟機會更會低於非產油國家,中東地區的國家(如伊拉克、伊朗及阿爾及利亞),以及近日委內瑞拉的經濟危機皆可被視為石油詛咒的明顯例子。然而,Ross也相信,石油詛咒並非一種地理命定論,透過政策及制度的改革,還是有國家能夠逃脫詛咒。以下本文將介紹目前學界對於石油詛咒問題成因的診斷,以及如何擺脫石油詛咒的政策建議。

石油詛咒存在嗎?

石油詛咒是否存在本身就仍是一個學界爭辯的問題。經濟學者Gylfason(2001)從89個國家的資料中發現,自然資源(包括石油、礦產、農產及其他自然資源)佔國家財富的比例與國民人均生產總值成長呈現負相關,當自然資源比例上升十個百分點時,國民人均生產總值成長則會每年平均下降一個百分點。經濟學者Sachs及Warner (2001),在統計模型中放入前期經濟成長或地理環境等控制變項後仍發現,自然資源佔國家財富的比例依舊與經濟成長呈現負向相關。換言之,許多經濟學家的研究都顯示,石油詛咒確實對經濟成長具有負面影響。

然而,上述經濟學者大多使用1970到1990之間的資料。Ross(2012)便認為,如果我們著眼於更長的時期(1960-2002),則產油國的經濟成長率並沒有比非產油國更低。根據表一,在1960年到2002年之間,無論是看整體樣本,或是單就發展中國家,產油國和非產油國的經濟成長都無太大差距。在1960年到1973年期間,產油國家比其他國家成長更快速,但在1974年到1989年期間,產油國家則比其他國家成長更緩慢,直到1990及2006年之間,產油國家又再次享有更高的經濟成長。如果我們只專注在發展中國家的資料,規律並無改變,但差距變得更大。

Ross認為,產油國能否享有更高的經濟成長主要是受到國際石油價格波動的影響,當原油價格下跌時,產油國的經濟成長也會下降,尤其1980年到1986年期間的石油價格崩盤才是造成石油詛咒的主要來源。如果我們不單以經濟成長來當作經濟發展的指標,並改用其他的指標,上述統計發現是否會改變呢?Ross從1970年到2003年期間的資料中發現,產油越多的國家,其嬰幼兒的死亡率越低。簡言之,從更長期的觀點來看,石油資源並不會使得中低收入國家變得更窮,甚至反而有利於幼兒健康,產油國家的公民仍然可能享有較高的公共財。因此,石油詛咒更確切的內涵並不是產油的中低收入國會有比較低的經濟成長率,而是為何即便產油的中低收入國享有天然資源的優勢,卻仍然只有類似於非產油國的經濟成長率。

表一年度人均經濟成長,1960-2006

|

非產油國 |

產油國 |

差距 |

|

|---|---|---|---|

|

所有國家 |

|||

|

1960-2006 |

1.79 |

1.67 |

-0.09 |

|

1960-73 |

2.77 |

4.5 |

1.72*** |

|

1974-89 |

1.14 |

0.22 |

-0.93*** |

|

1990-2006 |

1.45 |

2.04 |

0.59** |

|

僅開發中國家 |

|||

|

1960-2006 |

1.56 |

1.54 |

-0.02 |

|

1960-73 |

2.34 |

4.67 |

2.33*** |

|

1974-89 |

0.97 |

-0.38 |

-1.35*** |

|

1990-2006 |

1.42 |

2.24 |

0.82*** |

資料來源:Ross(2012)

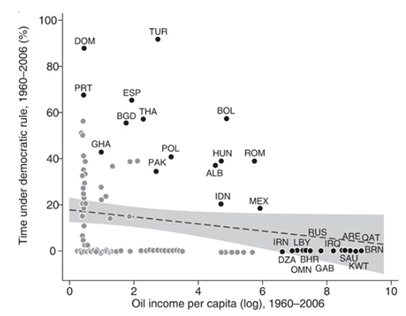

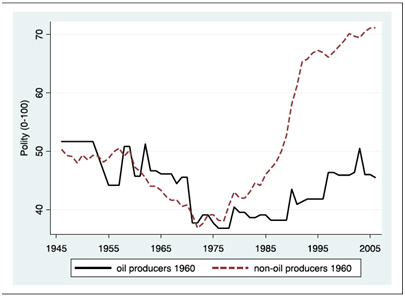

相較於對經濟成長的作用,石油詛咒更明顯的負面效應是對民主政治發展的限制。當第三波民主浪潮(1970-1990s)在東亞、非洲及前蘇聯國家創造許多新興民主國家時,許多產油國卻都仍維持威權體制。透過1960年到2008年114個國家的資料,Ross(2012)的統計結果顯示,石油收入與民主轉型呈現負向關係,當國家擁有越多石油收入,民主轉型越不容易發生(圖二)。圖三更清楚地比較產油國與非產油國的平均民主數值,縱軸的polity指數越高,代表國家越接近民主體制。圖三顯示,自1970年後,雖然產油國與非產油國都有變得更民主的趨勢,但非產油國仍遠比產油國民主,且此差距不斷變大。即便2010年開始蔓延的阿拉伯之春揭示了民主運動的潛能,但中東地區的產油國家大多仍未成功地從威權體制轉型為民主體制,石油國家中僅有利比亞的威權體制在北約的介入下倒台(Ross2011),間接地印證了石油收入對民主轉型的負面影響。

圖二石油與民主轉型, 1960-2006

資料來源:Ross(2012)

圖三產油國與非產油國的民主程度, 1945-2006

資料來源:Andersen & Ross (2013)

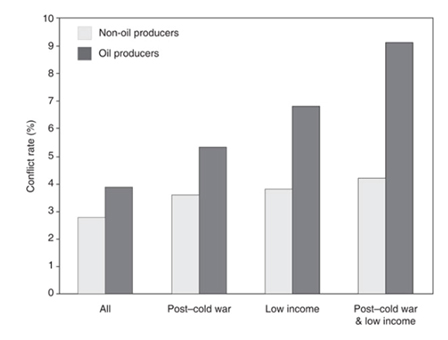

石油收入除了會降低國家民主轉型的機會,還會提高該國衝突或內戰的機率。根據表二,非產油國每年平均會發生新內戰的機率是2.8%,但產油國卻是3.9%,亦即產油國比非產油國高出約40%的機率。在富有的國家中,產油國和非產油國發生內戰的機率差別不大,但在中低收入國中,產油國比非產油國高出約80%的新內戰發生機率。換言之,對於中低收入國而言,越高的石油收入往往帶來更多的國內衝突。而從時間上來看,在1960年到1989年期間,產油國和非產油國發生內戰的機率差異並不顯著,要到1990年到2000年期間,產油國比非產油國高出約50%的新內戰發生機率。如果我們將時間及收入進行交叉分析,圖四顯示,若鎖定在1960年以後的所有國家,產油國發生內戰的機率比非產油國高出40%,但對冷戰結束以後的所有國家而言,則產油國發生內戰的機率比非產油國高出50%。若對1960年以後的低收入國家來說,產油國發生內戰的機率比非產油國高出約75%,但若對冷戰結束以後的低收入國家而言,產油國發生內戰的機率比非產油國高出二倍。

表二石油與內戰, 1960-2006

|

非產油國 |

產油國 |

差距 |

|

|---|---|---|---|

|

整體 |

|||

|

所有國家和時期 |

2.8 |

3.9 |

1.0** |

|

按收入分 |

3.8 |

6.8 |

3.0*** |

|

低收入(低於5000美元) |

1.2 |

1.4 |

0.2 |

|

高收入(高於5000美元) |

|||

|

按時期分 |

|||

|

1960-1989 |

2.4 |

2.7 |

0.2 |

|

1990-2006 |

3.6 |

5.3 |

1.7** |

*** 顯著水準10% 單尾檢定

** 顯著水準5%

* 顯著水準1%

資料來源:Ross(2012)

圖四 產油國與非產油國的年衝突率, 1960-2006

資料來源:Ross(2012)

最後,還有證據支持石油收入會造成婦女經濟及政治機會的降低(Ross 2012)。世界銀行的資料便顯示,相較於其他地區,中東婦女的勞動參與率及議會席次都比其他地區要來得低,根據表三,我們更可以看到,整體而言,產油國的婦女比非產油國的婦女在勞動參與率上低約14%。不論高收入國家或中低收入國家,產油國的婦女都比非產油國的婦女更少就業,但此效果在富國中更強。從區域上來看,中東及北非的產油國婦女比非產油國的婦女在婦女在勞動參與率上低約23%。表四進一步呈現婦女在國會中的席次比例,資料顯示,整體來看,產油國的婦女比非產油國的婦女在議會席次比例上低約16%,但議會席次的差異在統計上並不顯著。不論高收入國家或中低收入國家,產油國的婦女議會席次都比非產油國更少,但議會席次的差異僅在低收入國家中顯著。而在中東及北非地區,非產油國的婦女比產油國的婦女在議會席次比例上高出3倍。

表三 女性勞動參與率, 2002

|

非產油國 |

產油國 |

差距 |

|

|---|---|---|---|

|

按收入分 |

|||

|

低收入(低於5000美元) |

41.8 |

38.4 |

-3.4*** |

|

高收入(高於5000美元) |

41.3 |

33.2 |

-8.1*** |

|

按地區分 |

|||

|

中東和北非 |

30.6 |

23.5 |

-7.1** |

|

所有其他國家 |

42.0 |

41.5 |

-0.6 |

|

所有其他發展中國家 |

42.1 |

40.1 |

-2.0* |

|

整體 |

|||

|

所有國家 |

41.6 |

35.9 |

-5.8*** |

*** 顯著水準10% 單尾檢定

** 顯著水準5%

* 顯著水準1%

資料來源:Ross(2012)

表四女性國會議員席次, 2002

|

非產油國 |

產油國 |

差距 |

|

|---|---|---|---|

|

按收入分 |

|||

|

低收入(低於5000美元) |

13.9 |

11.0 |

-2.9* |

|

高收入(高於5000美元) |

20.1 |

16.0 |

-4.0 |

|

按地區分 |

|||

|

中東和北非 |

10.4 |

3.0 |

-7.5*** |

|

所有其他國家 |

15.7 |

17.6 |

1.9 |

|

所有其他發展中國家 |

14.3 |

13.9 |

-0.4 |

|

整體 |

15.5 |

13.3 |

-2.2 |

|

所有國家 |

*** 顯著水準10% 單尾檢定

** 顯著水準5%

* 顯著水準1%

資料來源:Ross(2012)

綜合上述,經濟學家的研究顯示,以自然資源出口為主的國家,經濟表現越差,但政治學家的研究則發現石油詛咒的效果並不是會讓產油國的經濟成長下降,而是發生在產油國的經濟成長並不如預期中的高。相較於經濟成長,石油收入更明顯地會對產油國的民主轉型、內戰發生機率以及婦女的政經機會產生負面的影響。更重要的是,石油詛咒的效果主要是出現在1970年之後,且更容易發生在中低收入的產油國家中。

石油資源如何成為詛咒?

為何石油資源會對產油國的經濟發展造成負面影響呢?經濟學者提出了幾項可能的因果機制。首先,最常見的經濟學解釋是荷蘭病效應(Dutch Disease),亦即當一國集中發展自然資源的出口並獲得巨額財富時,會使得該國的貨幣升值,會導致其他不可貿易貨品(non-tradable goods)的價格飆升,而這會導致使用這些不可貿易貨品來生產出口品的產業利潤下降,抵消了自然資源豐沛的競爭優勢,從而阻礙的整體的經濟成長(Sachs&Warner 2001)。其次,經濟學家也認為,當一國集中發展自然資源出口的產業時,會導致該國投資於教育的資源減少,創新的能力不足因而導致經濟成長下降(Gylfason 2001)。再者,自然資源的豐沛會增加政治人物利用這些公部門的資源來建立侍從網絡的誘因,從而導致公部門資源無效率地配置,貪腐機率大增,並導致制度的課責性、法治程度及官僚素質低落,低品質的制度進而導致國民收入成長降低(Robinson, Torvik, &Verdier2006; Mehlum, Moene, &Torvik2006)。

不同於上述經濟學家的問題意識,對Ross而言,石油資源與經濟發展之間的問題主要是,為何產油國的經濟成長不如預期中的高?Ross認為最有力的解釋則是產油的中低收入國往往抑制了婦女的政經機會。產油國的婦女生育率往往特別高,人口快速成長的結果是國民人均生產總值的下降。再者,當婦女被排除就業市場後,產油國的移工需求便隨之增加,進而導致人口增加,人均所得減少。換言之,如果產油的中低收入國能夠擁有和非產油國類似的人口成長率,產油國的人均經濟成長率就會高於非產油國。

除了經濟發展之外,我們要如何解釋石油收入對民主轉型、內戰發生機率以及婦女的政經機會所產生負面的影響?兩種常見的解釋認為西方國家勢力及跨國石油公司的干預造成了石油詛咒。但Ross認為這兩種解釋並不全面,這類解釋忽略了許多產油國家已具有抵抗西方國家勢力的能力(如伊朗、委瑞內拉、俄羅斯、蘇丹及緬甸),有的國家甚至於1970年代便將石油產業收歸國有。然而,即便排除了西方國家勢力及跨國石油公司的因素,石油詛咒仍然存在於這些國家。

因此,Ross(2012)主張,造成石油詛咒的主要機制來自於石油收益的四項特性。首先,石油收益的規模通常相當巨大,這樣龐大的收益,能讓威權政體中的統治菁英擁有更多資源來進行鎮壓反對勢力,抑或透過利誘軍方來爭取關鍵時刻的忠誠,從而得以使威權體制得以長期存續。然而,巨大的石油收益,也會同時增加產油地區居民反叛的誘因,進而增加國內衝突及內戰的機率。

當政府透過龐大的石油收益來籠絡一般家戶時,便會降低婦女投入就業市場的誘因,此外,當石油發生排擠其他出口產業的荷蘭病效應時,就業市場對婦女勞動力的需求也會減少,透過這兩種機制,石油會降低婦女的經濟機會。當婦女缺乏職業,也會難以形成獨立的政治力量。

其次,石油收益的來源為國營事業的營收,相較於來自公民的稅收,石油收益並非直接來自於公民,因此受到公民的課責壓力較小,換言之,當威權政體的主要收入來源為非稅收性收入,民主化的壓力便會較小。再者,石油收益受到國際價格影響,因而具有高度的不穩定性,這種不穩定性會增加政府與叛軍之間的談判難度,從而令衝突或內戰難以終結。最後,石油收益具有秘密性,政府通常會和跨國石油公司勾結,隱匿真實的石油收益及政府支出,也因此威權政體中的統治菁英能夠透過這種資訊不對稱來維護其統治的正當性,但同時石油收益的秘密性也會讓叛軍更不願意相信政府會願意平等地分配石油收益,從而使得衝突或內戰難以取得和解。

如何破除石油詛咒?

基於上述經濟學家及政治學家的分析,產油國的政府、外國政府、石油公司、國際制度以及非政府組織是有可能透過行動來緩解石油收入的負面影響。具體的改革策略必須視各國的歷史脈絡而訂,改革能否成功也往往受制於該國既有的結構條件(如政治菁英、民間資本家及公民社會的偏好及實力差距),如何破除石油詛咒並沒有簡單的萬靈丹。但即便如此,許多學者及非政府組織已提出許多改革的基本策略可供政策制定者做參考 (Ross 2012; Humphreys, Sachs &Stiglitz 2007; Tsalik&Schiffrin2005)。

首先,各方行動者可設法降低現金形式的石油收益,而是透過易貨契約(barter contract)的方式,以石油換取買方在產油國的公共財投資(如教育和健康),這種作法有助於提升產油國的政府能力。

其次,石油收益也可設法直接分配給一般公民,成立於1976年的阿拉斯加永久基金(Alaska Permanent Fund)便是成功例子,當地居民可定期享有石油收益的股利,

這種做法降低了當地的貧窮及不平等,也可以防止政客非法運用石油收益,並增加一般公民監督政府如何運用石油收益的誘因。

再者,應設法增加政府的石油收益及支出的透明度,具體作法可透過將石油產業部分的私有化、強化該國新聞自由及公民社會。國際非政府組織,如Global Witness、Natural Resource Governance Institute 、Extractive Industries Transparency Initiative,也可以透過建立跨國倡議或評鑑指標(如Revenue Watch Index),以提供本國公民更多有利於監督政府的相關資訊。

此外,政府可以設置獨立的基金,設法穩定石油價格的波動,但假若該國缺乏監督政府的機制,政府仍可能非法挪用這些獨立基金。另一種穩定石油價格的機制則是,當石油價格過低時,可鼓勵產油國向國際組織借貸以便刺激國內經濟,若石油價格持續低落,還款時限可以放慢,但當石油價格上升時,還款時限則可加快。由於國際借貸的違約成本較高,因而可以降低政客惡意違約或非法挪用資金的誘因。

石油進口國也應設法降低對石油的進口及需求,而這需要石油國進行本國的能源改革,並發展替代能源的技術。若能源改革無法一蹴可幾,進口國也可嘗試抵制或停止資助非民主及貪腐情形嚴重的產油國,對其施以增加石油收益透明度的壓力,不過當全球對石油的需求未減的情況下,經濟制裁的效果將會有限。進口國也可以要求本國石油公司在與產油國簽訂契約時採取更嚴格的環保、人權和廉潔規格,並規範石油公司實踐企業責任,向消費者公開更多石油採購來源的資訊。國際財務報告準則(International Financial Reporting Standards)也應進行改革,要求石油公司公開更多財務資訊。

石油詛咒所產生的外部成本與風險,長期而言對石油公司也會帶來利潤下降的不良影響,因此石油公司可以納入更全面性的風險評估分析來矯正經營者過於樂觀的偏見,並透過聯合行動或資助非政府組織的方式,督促產油國政府改革石油資源的管理模式,提升制度課責性,降低官員腐敗,並提供更多社會福利(Peck &Chayes 2015)

結論

本文試圖闡述石油詛咒的成因及影響。學界已提出許多證據說明石油資源是一種雙面刃,一方面它有機會幫助中低收入的產油國的人民擺脫貧窮,但另一方面,石油收入卻也會對該國的民主政治、和平穩定、婦女的政經機會甚至本國及全球環境產生不良的影響。

認識石油詛咒可以幫助我們了解阻礙阿拉伯之春的結構性因素,揭示了全球能源消費結構改革的迫切性,更迫使所有石油消費者反思自己的道德責任。以一般美國人每年的汽油花費為例,每年汽油花費$2912美元中,就約有$275流入產油的獨裁政體,並成為內戰、貪腐及人權侵害的助因(Wenar 2015)。政治哲學家Leif Wenar提醒我們,世界各國已簽訂的人權公約中提及,天然資源屬於該國全體人民,政府使用天然資源的方式必須經由人民同意。當外國消費者進口來自獨裁政體的石油時,等同是在幫助獨裁者竊取人民的天然資源,讓天然資源脫離當地人民的掌握,而這已違背我們所認同的人權信念。

石油詛咒並非地理命定而無從改變。但改革需要產油國國內的改革,跨國的政府間合作,也需要全球非政府組織、媒體、企業及消費者的監督行動,才有辦法在全球化的今日,系統性地改革「血石油」的供給鍊,讓石油資源真正地促進人民福祉。人類文明曾於19世紀成功地廢除不義的奴隸貿易,改變不義的石油貿易也並非不可能的事。置身於石油消費鏈中的台灣,政府、企業及公民社會都有機會及義務為此全球性的改革做出貢獻。

參考文獻

Andersen, J. J., & Ross, M. L. (2013). The Big Oil Change: A Closer Look at the Haber–Menaldo Analysis. Comparative Political Studies, 47(7), 993–1021

Gylfason, T. (2001). Natural resources, education, and economic development.European economic review, 45(4), 847-859.

Humphreys, M., Sachs, J., &Stiglitz, J. E. (Eds.). (2007). Escaping the resource curse (pp. 11-13). New York: Columbia University Press.

Mehlum, H., Moene, K., &Torvik, R. (2006). Institutions and the resource curse*. The economic journal, 116(508), 1-20.

Peck, S. &Chayes, S. (2015). The Oil Curse: A Remedial Role for the Oil Industry. http://carnegieendowment.org/2015/09/30/oil-curse-remedial-role-for-oil-industry/iig7

Ross, M. (2012). The oil curse: how petroleum wealth shapes the development of nations. Princeton University Press.

Ross, M. (2011).Will Oil Drown the Arab Spring? Democracy and the Resource

Curse.Foreign Affairs 90 (5).

Robinson, J. A., Torvik, R., &Verdier, T. (2006). Political foundations of the resource curse. Journal of development Economics, 79(2), 447-468.

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. European economic review, 45(4), 827-838.

Tsalik, S., &Schiffrin, A. (2005). Covering oil–a reporter’s guide to energy and development.

Wenar, L. (2015). Blood Oil: Tyrants, Violence, and the Rules that Run the World. Oxford University Press.

作者林竣達為美國馬里蘭大學政治系博士生