- 點擊數:2399

- 發佈:2025-10-21

摘要

川普重返白宮後颳起的關稅旋風,已成為全球矚目的經貿風險。本文從臺灣中小企業現階段面臨的處境出發,在面對外部環境衝擊的前提下,如何將其視為升級轉型催化劑,協助中小企業「轉型賦能」,短期協助穩定營運及提供必要緩衝,中長期則聚焦數位轉型、價值鏈升級與市場多元布局,以利打造具臺灣韌性和國際競爭力的產業發展。

危機就是轉機

川普重返白宮後所引發的關稅新政,不僅是國際經貿變局的短線震盪,更像是一場深度檢驗全球供應鏈韌性與各國產業結構的壓力測試。身為高度依賴經貿的小型開放經濟體,我國部分產業恐將面臨出口逆風的嚴峻考驗。從財政專業與產業發展的經濟角度來看,雖然眼前對中小企業恐出現短期潛在危機,但實際上卻也蘊藏著產業升級轉型的關鍵契機。在這場供應鏈權力重組過程,臺灣如何從「轉型賦能」的角度出發,引領企業走向中長期競爭累積的韌性資本,將是本文研究目標的關鍵核心。

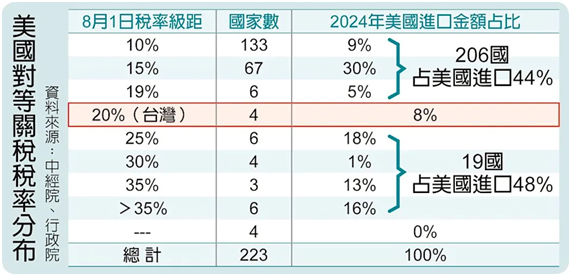

美國政府基於「公平互惠」原則,對全球多國實施對等關稅(截至8月1日的最新稅率,請參考圖1)。起初,臺灣在4月初面臨32%的關稅,經過談判團隊的努力,雖已暫時降至20%,但臺美雙方仍持續進行相關協商中;此外,非關稅措施與特定產品關稅也是談判的重點。[1]

圖1 美國對等關稅稅率分布

資料來源:中時新聞網(2025),「美對等關稅上路 台多日韓5%」。

面對這場關稅措施的不確定性,由於中小企業往往受到資源有限、議價能力弱、缺乏分散風險等困難而受到影響,恐將面臨關稅負擔、訂單下滑或生產轉單的壓力,造成營運績效大幅受損;若再加上新關稅政策可能進一步刺激全球通膨再起,更將促使經營成本及生產不確定性的同步上升,連帶影響國家財政工具的政策穩定運作。

過去,許多國家在面對國際大環境的衝擊時,最常依賴政府補貼措施或進行貿易壁壘、試圖維持本土產業競爭力,儘管短期內能減緩產業壓力及社會衝擊,但中長期卻恐會伴隨財政負擔、產業僵化及創新停滯,甚至出現市場機制失靈而導致產業深陷「沉沒成本陷阱」。[2]

根據德國「工業4.0」與日本高附加價值化的經驗顯示,真正能跨越挑戰並躍升產業層級的公司,無一不是以技術創新、智慧升級與價值鏈重新建構為核心;其中,德國便是透過產學合作與數位轉型,成功維持製造業競爭力,而日本則是藉由精密技術與品牌經營,在全球價值鏈中占據著關鍵地位。

面對未來關稅引發的不確定性,臺灣若僅依靠傳統的補貼與保護,而無帶動任何創新研發或商業模式的升級轉型,嚴重恐將造成資源配置扭曲,更可能引發道德風險,削弱企業自主營運的生存動機,錯失全球再分工與產業生態轉型的關鍵時點。

面對這場暫無休止的關稅壓力,政府除應善用中小企業具備的靈活彈性、區域協作與技術內涵,由政府持續強化平台整合,提供研發獎勵及政策誘因,讓我們得以重新檢視價值鏈定位與調整國際布局的寶貴契機之外,更應改變我們過去的思維,將傳統的「保姆」角色轉變為「教練」與「平台建構者」。

因此,為深入剖析川普關稅政策對我國中小企業的影響,本文提出以「轉型賦能」為核心的韌性策略,特別在當前全球面臨關稅挑戰,重新反思傳統保護主義的政策局限,並聚焦我國中小企業對於關稅壓力可能帶來的挑戰衝擊,進而提出短期穩定營運的必要緩衝與中長期策略布局,以期能有效協助臺灣中小企業建立韌性體質、應對全球貿易變局,達成提升產業的國際競爭力之目標。

轉型賦能、順勢而為

面對關稅風暴帶來的衝擊,臺灣中小企業正處於危機與轉機交會的關鍵時刻。傳統上,政府常以補貼和保護作為因應手段,雖可望減緩陣痛,但卻導致產業競爭力僵化。有鑑於此,此次關稅挑戰應被視為產業升級的催化劑,而非一味排斥危機;唯有以技術創新、智慧升級與價值鏈重構為核心,善用中小企業靈活彈性的優勢,才能以轉型升級來強化競爭力韌性。

臺灣中小企業在國內經濟舉足輕重;根據2024年《中小企業白皮書》的資料顯示,總家數突破167.4萬家(占全體企業98%以上)、僱用超過916萬人(占全體就業人數超過八成)、營業額逾28兆元,貢獻整體企業銷售額一半以上。儘管近年受到地緣政治、通貨膨脹、高利率等風險環伺,臺灣中小企業仍憑藉著內需復甦、觀光回流及新興科技應用,展現出強勁韌性,企業數量、勞工就業與營業收入皆維持成長趨勢。

然而,美國關稅新政可能引爆的挑戰,更考驗著以出口為導向的中小企業承受力,特別是金屬加工、機械製造、汽車零組件等傳統製造業;由於高度依賴國際市場,一旦美方關稅大幅提高,不僅利潤空間和接單動能都將面臨嚴峻壓力,再加上中小企業資源有限、議價能力弱、風險分散不易,更讓其在關稅衝擊下處境雪上加霜。因此,如何藉由升級轉型來提升產業競爭力、化解外部危機,成為政府當務之急。

根據筆者與國內中小企業的拜訪討論發現,若業者能善用數位工具,數位轉型與智慧製造確實可有效優化流程、強化資訊流通,在有限資源下,將能有效提升企業的營運彈性與生產力。例如:有傳統加工業者透過數位化,從數據蒐集、分析到看板管理,大幅提升現場資訊透明度,讓部門主管能即時掌握生產瓶頸。部分中小製造商在全面升級系統後,除可大幅縮短報價時間外,藉由AI實現自動排程與無人化生產,也可降低對人力的依賴,優化品管流程更可減少重工損失。此外,經營者很早就以「減少浪費、資訊透明」為核心,導入AI與感測器技術之後,不僅提升搬運效率、節省人力,更可將過去憑經驗作業的模式轉為科學管理,運用設備預警維護來縮短停機時間。

然而,轉型並非一帆風順,成功導入AI的業者也需面對企業技術與員工文化的挑戰,使得能否成功轉型的關鍵在於「務實規劃與組織變革」。除了必需打好資料治理的基礎,確保數據品質、而非盲目跟風之外,企業也需花力氣溝通與培訓員工,甚至引進新血、加速數位技術的落地,以利達到優化企業管理的目標,並可因資訊透明度提高而獲得國際客戶的認可,成為開拓高端市場的利器。

政策建議:持續提升韌性競爭力

有鑒於關稅衝擊已帶來立即性的營運壓力,政府在短期應扮演穩定軍心的角色,提供中小企業必要的緩衝與支援,目標是在不扭曲市場機制的前提下,幫助企業渡過難關,避免因短期資金斷鏈或信心崩潰而倒下。

一、短期措施:力求「穩定、紓困」

短期,針對受衝擊最嚴重的產業,以穩住企業資金鏈與社會民眾人心為基礎,對外爭取較佳貿易條件,對內彈性調度資源降低營運成本,以精準且有時效性的措施,為企業築起防波堤,贏得轉型所需的時間。

(一)穩定現金流、降低貿易風險

政府可透過緊急融資機制提供低息貸款與融資保證,考慮短期稅務緩衝方式來維持中小企業的現金流,協助企業管理匯率風險,推廣避險工具;外貿單位應加碼補助業者參加國際展覽,協助加速開拓新市場,彌補訂單缺口。

(二)提供企業營運緩衝空間

藉由臨時性營運成本緩衝的機制方式,以減輕中小企業短期資金壓力;抑或是在符合勞動法規前提下,給予加班獎勵或彈性工時,讓生產線更具調度空間。

(三)強化法規彈性、提升企業應變空間

適度放寬非機敏性的原物料或機器設備等進口管制,允許企業選擇更具成本效益的國外設備與軟體,避免形式主義阻礙數位轉型,以利提升企業的即時應變能力。

(四)推動「傳統產業升級轉型希望工程」

以行政院層級的跨部會合作方式,提出「傳統產業升級轉型希望工程」,藉以凝聚社會關注、彰顯國家目標與社會同理心,透過跨部會的資源整合及專案辦公室,由政務委員與具社會影響力的賢達統籌督導,建構代表性傳統產業在1-3-5年的階段性清晰目標 KPI,以確保政策真能實際落地、創造傳產擴散效益。

二、中長期策略:強化「制度、人才、鏈結與創新」

關稅風暴突顯出中小企業的結構體質需要建構韌性,著眼於制度創新與競爭力強化,打造一個讓中小企業中長期得以持續升級轉型、抵禦外部變局的永續環境。

(一)翻轉傳統觀念、貼近業者需求

面對中小企業在數位轉型的挑戰,政府可從制度著手,建立更具彈性的政策架構,針對各部會在數位轉型、淨零轉型、外貿拓銷等多頭政策工具,重新整合並建立跨部會協作平台與績效導向機制,避免補助資源錯置。尤其,將政策角色由「補助者」轉為「教練」與「平台建構者」,搭配設立整合AI、資安和智慧製造等技術的一站式諮詢與支援中心,提供中小企業可及性高的服務。

對於不合時宜的補助條件與非機敏性產業的保護措施,應重新檢討並建立動態調整制度,例如:原物料進口彈性機制、補助設備可採部分非MIT原則等,以更貼近產業實際需求。在推動數位轉型政策時,亦可考慮放寬補助限制,對於不涉及國安的低階材料與零組件,適度開放使用具價格競爭力的非MIT製造產品,以協助中小企業降低升級成本。同時,強化對國際新興規範的對接,如:數位貿易、供應鏈安全等,引導企業提早因應,避免日後被動適應。

(二)人才培育、厚植轉型能量

1.深化產學合作與技職教育,強化人才供給

中小企業競爭力的基石在於技術與人才的持續培育,透過深化產學合作,鼓勵職業學校與大專院校結盟中小企業,推動「產學攜手專班」與實習制度;以機械製造的中小企業現況為例,不僅需深化技職教育體系,更有賴補足工業自動化與可程式邏輯控制器(Programmable Logic Controller, PLC)技術人才缺口,讓學生在就學期間便可深入產線實作,培養即戰力。

2.拓展國際人力資源,補足技術與管理人才缺口

面對本地人才外流與大企業的人力虹吸效應,政府宜從全球視角補充勞動力,擴大引進東南亞等國家具潛力的外籍專業人才;尤其提供中文能力訓練與職涯媒合服務,協助其留臺就業、強化中小企業的人力基礎與永續發展動能。可能的方式包括:鬆綁聘僱與移民條件、強化中文與技術對接訓練、提供獎學金與實習機會,產學合作建立留才機制,吸引外籍學生畢業後留臺就業,共同支撐中小企業的技術升級與國際布局。

3.提升員工素質與職場吸引力,強化勞動力韌性基礎

針對既有勞動力,政府應擴大數位技能在職訓練資源,透過補助員工參與程式設計、資料分析、智慧機械等課程,搭配線上平台合作降低數位學習門檻;同時,面對少子化與年輕人對傳產的低吸引力,共同研擬改善職場條件,如:彈性工時、安全職場與福利制度,藉由媒體宣傳轉型亮點重塑產業形象。

(三)擴大營運鏈結、開拓多元市場

1.深化經貿合作、降低市場依賴風險

面對全球供應鏈重構與地緣政治風險升高,政府應協助中小企業拓展多元出口市場,持續透過加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)等高標準經貿協定,強化與美、日、歐盟及新南向國家的經貿連結,建立低關稅甚至免關稅的通路,以有效降低對特定市場的依賴;同時,協助中小企業爭取公平的關稅待遇,減輕政策性貿易成本。

2.強化國際鏈結,打造出口新動能

政府應鎖定具優秀實績的中小企業為示範案例,推動其參與國際認證與跨國技術研發合作,以協助其進入國際大廠供應鏈,在全球價值鏈中占有一席之地,透過引導中小企業投入策略性新興產業,如:高效能運算、航太科技及國防軍工等,搭配法規鬆綁與研發補助,提升出口附加價值並創造新動能。

3.完善海外布局與技術回流,強化全球營運韌性

針對有意在海外設廠、建置倉儲據點或進行跨國營運的中小企業,提供企業融資、諮詢與投資保障等支援,協助企業做好技術創新與營運管理know-how的保護規劃;同時,透過租稅誘因促使海外利潤回流本地投入研發,以減緩產能外移與產業空洞化風險,實現「根留臺灣、布局全球」的雙重目標。

(四)創新轉型、強化升級實效

1.落實轉型成效,擴大數位智慧的升級量能

中小企業的創新韌性需要奠基在有效的政策推動與成果導向,除針對既有數位轉型與智慧製造輔導計畫的持續優化外,更避免流於形式展示,以解決企業實務痛點為核心。尤其透過標竿企業示範案例與轉型成效獎勵制度,不僅可降低企業轉型的不確定性,透過數位人才培育、稅務與融資配套措施,更可擴大政策影響範圍,擴大升級投資的可近性與經濟效益。

2.建立創新聚落與研發共同體,打造群聚升級生態系

為突破資源與技術限制,中小企業應導入創新合作機制,在重點產業區域設立創新加速中心,提供技術研發、試量產到行銷的整合支援,促成產學研間的合作聯盟(群聚創新平台)來讓中小企業共享研發資源、共解技術瓶頸,提升整體產業創新能量。

3.推動綠色轉型與能源韌性,強化永續競爭力

面對全球ESG與碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)等綠色趨勢,政府應引導中小企業投入相關的綠色升級,例如:補助高耗能設備汰換、能源管理系統導入、碳盤查與減碳認證等,以協助中小企業降低未來貿易風險;同時,國內應加速再生能源建設與電力穩定供應,避免產能外移,強化企業永續經營的條件與信心。

綜上所述,關稅風暴下的臺灣中小企業韌性策略,應該包含短期的「穩」與中長期的「變」;短期方面,藉由財務與政策支撐,穩住中小企業的筋骨與信心;中長期部分,則透過制度、人才、技術、創新等多管齊下的轉型賦能,促使企業由內而外蛻變升級。

「適者生存、韌者茁壯」!危機終將成為轉機,政府與中小企業唯有協力同行,才能將當前的關稅危機轉化為重塑臺灣經濟體質的歷史契機,打造一個更具競爭力與抗風險能力的中小企業生態環境。

[1]在非關稅措施方面,美方持續關注臺灣的農業規範與進口汽車的關稅結構;這些過去被視為保護國內產業與食安的措施,但如今在美方眼中已成為貿易障礙。更具挑戰性的是(截至截稿前),半導體與資通訊產業目前享有的零關稅待遇,在美方已援引《232條款》進行調查的情況下,後續是否對我國特定產業帶來衝擊,有待白宮的正式公布。

[2]沉沒成本陷阱(Sunk Cost Fallacy)指的是,在做決策時,過度考慮已經投入、無法收回的成本(如:時間、金錢、精力等),進而影響到更明智的未來決策。

作者 黃勢璋 為中華經濟研究院臺灣經濟所所長