- 點擊數:7184

- 發佈:2025-07-14

日本政府於2024年迎來推動地方創生戰略政策十周年,在回顧政策時,日本內閣官房數位田園都市構想實現會議事務局,[1]以中央政府角度向地方政府做了政策認知調查,[2]透過47個都道府縣,以及1741個市區町村的所填寫的問卷,[3]從公共組織、利害關係人的改變、地方課題掌握面、政策推動成果面、在地課題面以及未來措施面等方向著手調查,希望能回顧過去並展望未來的區域振興政策。

一、地方政府推動地方創生政策的主導機關

在第一部分的調查中有16.9%的地方政府為了地方創生政策有設置新的專門單位,有86.6%的地方政府則是在既有的單位中明確劃分地方創生相關業務;完全沒有指定地方創生業務單位的地方政府則有39個地方,佔2.6%。多在「綜合政策部」、「企劃部」內設立新的單位如:「地方創生推動室」、「地域創生課」、「區域營造政策課」等單位,或是將原有的單位改名為「數位戰略課」、「未來數位課」。而將相關業務融入既有單位的地方政府,多以「企劃課」、「總務課」、「社區營造(建設)課」部門為施政單位。

二、推動地方創生政策後,公務員、區域的企業、居民的認知及意識變化

在第二部分的調查中,首先詢問「是否有增加與居民、在地企業進行意見交流以及問卷調查以加強把握在地遇到的課題?」有79.9%地方政府表示有增加,透過每年實施一次市民滿意度調查、在各類計畫訂定前實施市民審議會與問卷調查、召開專家會議、推動年輕人與首長直接對話的地方會議等方式,讓更多人能了解在地課題並一起共商解方,同時也能制定出更符合在地需求的綜合戰略。

接著詢問「地方政府是否有善用地域經濟分析系統RESAS的統計數據,來幫忙客觀掌握區域的狀況?」有64.6%的地方政府表示有使用,且藉由活用大數據,能在修訂綜合計劃時,更能客觀檢討政策,達到以證據為基礎的政策提案目標。[4]

再來詢問「是否有加強提升公務員的能力,如:瞭解其他區域優良的案例、實地考察以及招募外部講師進行研討及培訓?」有61.9%的政府表示有增加,特別像是與鄰近的地方政府一起共享治理資訊,又或是透過活用RESAS的工作坊,推動能深化區域經濟循環的企業佈局措施,以及針對年輕的職員推動「問題解決型政策研擬工作坊」,皆能達到提升解決在地課題的能力。

針對第二部分最後詢問在地方創生議題上「是否增加了許多與中央政府、其他地方政府、企業及居民等外部溝通交流的機會?」有超過78.4%的地方表示機會增加,無論是企業版的故鄉納稅制度上,或是在討論地方創生計畫時,都會與在地的企業和民眾組成專家委員會,共同來討論合作的方向與內容。

三、推動地方創生工作的成果

第三部分的調查,探討相關政策是否帶動實質成效,問及「地方政府的職員是否以人口減少、高齡少子化等議題思考區域的未來及行動,進而帶動政府內部的振興?」有高達80.7%的職員贊同。特別是在訂定每個區域的綜合戰略、以及申請補助金等專案時,會讓職員重新思考區域的狀況,客製化提出有別於其他區域的特色解方,並且會有當地的目標口號,例如:「要成為一個永續城鎮,在2044年人口達到950人!不做任何事的話就只會有706人」等政策展望。

而談到「是否促使地方的企業、非營利組織、大學和居民一同參與解決在地課題?」有將近77.7%的人回答「是」。有些地方政府設置專門的公私合作部門,希望推動更多與公民社會合作的方案,或在政策提案中融入公私協力關鍵績效指標,希望讓孩子、年輕人、壯年人、長者、企業創投、大學、非營利單位等對象參與解決地方課題的計畫。

接著是詢問「是否增加企業招商,達到加強振興產業與增加就業?」約有54.1%的職員認為有達成。但也有部分意見認為,在尚未有地方創生政策時,地方政府本來就很積極在做企業招商,但結果並不如預期。部分意見表示,從2014推動地方創生政策後,已達到工廠增加、故鄉納稅產品增加、遠距辦公室型態增加、中小企業及新創補助家數增加、營業額倍增等成果。

再來詢問「是否提升了居民的生活品質與便利性,包括育兒與醫療等民生政策?」有75.5%認為有,但仍有17.6%的人認為必要的醫療服務和育兒環境還不大好。主要意見為,地方政府會努力提升居民的居住滿意度,例如:定期做問卷調查讓居民的續住率提升,或是跟鄰近的地方政府相比,推出兒童的餐食費減免、收托育兒費用減免以及國中生以下醫療費全免等對策,而針對少子化的對策也有地方政府提出不孕症治療補助、生產費補助以及托育費全免的醫療及育兒政策。

接著是問到「是否有增加從區域外搬來的移居者?」大約有59.7%回答「是」,多數都集中在都道府縣。回答有增加的地方政府,多透過地域振興協力隊、移居支援補助金制度來吸引都市人移居,同時在個別的綜合戰略計畫中,也整理羅列出移居的對策清單來增加移居誘因,並透過住宅購屋費的補助等新的對策,以及訂定移居家庭數的戰略關鍵績效指標來達成目標。

同樣與人口有關的議題,問到「是否有增加來工作或觀光的交流人口?」有61.9%回答「是」,而28.9%則是由於疫情的影響而回答「否」。其中不乏地方政府運用自然資源開發新的觀光遊程、打造育兒親子設施、週一副社長的中小企業交流等計畫,盡力向區域外、鄰近城鎮開拓新的交流人口。

第三部分的最後一題,問到「是否有運用數位技術來強化地方政府的業務,包括提升市政業務與服務?」有63.8%回答「是」,而約有30%的意見中認為數位化是個人的提升,較難有整體業務成本的提升。回答「是」的意見中包括導入電子化免寫櫃台、自動收費機來提升服務效能,還有企業數位轉型增加會員平台制度、加強數位辦公室與智慧工廠遠距辦公室等,解決人手不足課題,另外導入資通訊機械、機器人、輔助用具等加強效率與勞動環境的安全性。

四、地方政府遇到的課題

第四部份探討地方仍然存在的課題,包括第一題詢問「人口減少與少子化趨勢沒有停止?」有84.9%的地方政府認為「是」,主要意見認為國家若沒有治本的措施,地方人口不會停止減少,且若要糾正人口過度集中東京、以及都市的出生率較高的課題,這並非靠地方政府能解決,而是要採取更多中央政府的措施。

第二題詢問「地方是否抵擋的了人口移出的趨勢?」約有62.5%認為難遏止人口遷出的趨勢,有些地方政府的意見認為,從社會人口流動面來看,約有8成的遷出者是15至29歲,因為升學與就職原因而搬家,大部分是年輕人且6成為女性。另外有特定城鎮的人口維持戰略,是靠原本作為衛星城市的特徵,也就是通勤工作的人來維持城鎮的人口,這樣就不得不仰賴企業的狀況,而原先擁有這樣特徵的城鎮近年社會人口也漸少。

第三題詢問「地方的產業和經濟活力下降?」約有44.9%認為「是」,與其他課題比較起來,經濟產業類的狀況較不嚴峻,也是有地方政府認為有透過招商大企業來增加就業機會、農業產值提升以及新創企業增加。然而認為經濟活力下降的地方政府主要表示,一級產業的平均從業者年齡是66歲,且65歲以上從業者佔75%,可以想像未來人手不足的問題越趨明顯。有些地方甚至一、二、三級產業從業者皆全面減少,且面臨高齡化無後繼者問題嚴峻,特別是伴隨人口減少的區域,面對成本更高的運費、以及最低程度的食衣住行服務,很多地方面臨到連小商家也都休業的狀況。

第四題問及「當地居民的社區交流變弱?」有64%地方政府認為有變弱,認為人口減少與少子高齡化下,自主防災組織、居民自治會組織的參與人數與加入率都下降,地方連結感也更加稀薄,甚至有地方能執行的業務已到了極限的狀況。

第五題「區域內的交通保障、醫療與日用品購物是否遇到困境?」有60.9%民眾認為是,特別是公共交通運輸的航班、船班、車輛班次因為駕駛不足或高齡而減少甚至廢線、廢站,帶來移動上的不便。但也有地方表示正導入人工智慧系統提升便利性解決人手不足的課題。

至於地方政府反映遇到的其他的課題,多數是由於人口減少影響地方公共服務、公共建設、地方財政、地方永續發展的進展,在競逐人口數的過程中如何創造更好的育兒、與外國定居者互相理解的環境,以及有數位轉型、利用數據訂定政策的意識,也都是地方政府要再精進的面向。

五、希望國家未來推動什麼樣的地方創生政策

最後在建言方面,有地方政府建議在數位面向不應只是提供數位導入的經費而已,而是要有更長期轉型維運的資金支持,以及國家應帶頭將全國的光纖網路建置好,讓充足的網路資源能是所有地方的「普遍服務」。

在行政面向,建議首都圈的政府機構、教育機構與企業,仍然能多往地方遷移或設分社,同時盡量減少地方政府在職員已相對不足的情況下,工作的行政成本,如過多的政策提案成果報告或調查。

在結構面上,地方政府建議繼續擴大將地方創生的支援費用納入充實地方財政,國家中央政府應充實育兒支援擴大到全國適用,人口過於稀疏的區域要有大刀闊斧的作為。另外,不應以東京圈與地方作為比較,應是地方與都市的結構差異下去分別制定解方,且不是地方政府互相搶人口爭奪地方有限的資源,應是合作實踐國家整體的願景,甚至進一步授權地方的權利,讓地方能長出自己的振興特色,包括農地轉換等等。

針對外國勞動者人口,則建議要提供相對應的支援,確保其與企業、在地社群有良好的互動,共創地方發展新活力。針對優良的案例、人才派遣制度、協力隊方案、在地企業振興應盡可能推廣到各地方政府,同時也建議推出更有彈性的補助及支援制度,讓地方的民生、商業、公共建設、社會醫療福利、育兒等維持系統能永續發展,包括法律調適、特別補助、企業版故鄉納稅、移居措施等精進方案。

六、日本地方創生政策成果與課題

除了質化的政策認知調查之外,根據日本政府2024年11月在創生會議中提出的「至今地方創生的成果與課題」報告,[5]詳述了國家如何從體制面、政策工具、實際人口指標等面向,來評估這十年來的創生政策。從2014年9月開始首推地方創生大臣,並於同年11月施行「城鎮、人才、工作創生法」、設置了「城鎮、人才、工作創生大臣」、「城鎮、人才、工作創生本部」以及「城鎮、人才、工作綜合戰略」,2019年12月訂定「第二期城鎮、人才、工作綜合戰略」。到了2021年11月設置了「數位田園都市國家計畫實現會議」、以及2022年末「數位田園都市國家綜合戰略,再來即是2024年6的地方創生十年檢討。

報告中首先回顧了國家,也就是中央政府整備的體制,包括地方創生戰略的四大目標分別是:一、地方創造工作機會,並創造讓人安心的工作環境。二、吸引新的人口與人才到地方。三:實現年輕世代對結婚生產育兒的期望。四:建構符合新時代讓人安心與活躍的地方生活。並透過財政上的補助金、公私人材支援制度、以及區域經濟分析情報支援系統三支箭,全方位對齊中央與地方的戰略目標。

接著是地方政府中僅有2個市區町村沒有訂定符合在地的地方版綜合戰略,截至2023年近十年間,共有1786個地方政府訂定並修訂戰略計畫。而從政策認知調查中也發現,有近八成的地方能把握自己區域遇到的課題,並有超過六成的地方能與多元利害關係者共同合作,以解決問題為導向、用創意的解方來達成活化在地的目標。

再來檢視人口的增減成效,從2020年到2015年,全國有317個地方政府總人口有增加,而若扣掉一都三縣的市區町村的話則是219個地方政府有增加總人口,而從人口推估的目標來看,2020年的人口推估較2013年的人口數高的全國自治團體共有736個,扣除一都三縣的市區町村則為610個。然而轉進東京的人口特別是大學入學的年齡者,從2014年與2023年相比,仍然超過10萬人,大企業與大學生仍半數、甚至達到3/4都集中在東京。

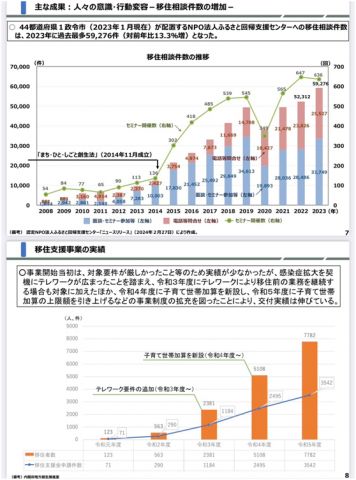

從移居面的成效來看,對於移居的意識整體有提高。從2014年創生法案訂定後,44個都道府縣所設有的非營利返鄉支援中心的移居諮詢件數從1萬3千多件增加為約6萬件,小型的研討會議舉辦數也隨之增加。另外,移居支援計畫因為在疫情期增加了遠距辦公的要件,以及新設移居育兒子女補貼,所以移居者人數與移居支援金的申請件數都大幅提高。其中二地居的討論也更加普及,希望國土的自然資本與文化資本都能被活化運用,強化多元生活方式對個人的意義以及區域維持永續發展的社會意義。

圖:移居制度成果。

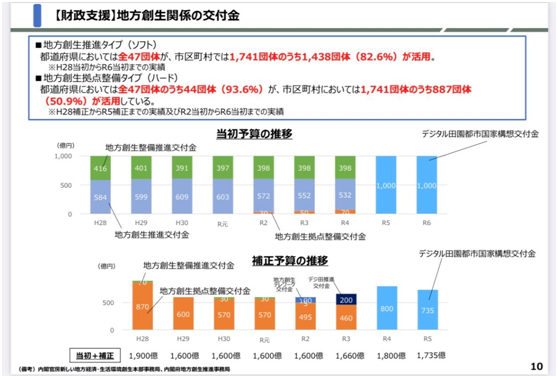

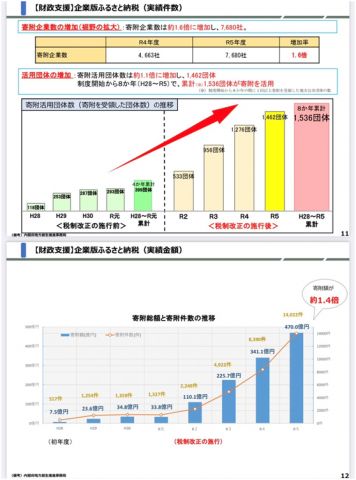

從財政支援面來看,地方創生推動類有47個都道府縣,1438個市區町村善用了相關預算,而地方創生據點整備類,44個都道府縣、887個市區町村活用相關預算。在企業版的故鄉納稅制度施行且稅制修該後,參與捐稅的企業在2022年到2023年間增加1.6倍達到7680間企業,而運用這筆企業納稅的地方自治團體8年來也累積達到1536個,超過1萬4千件470億日圓。在強化地方據點的制度上,共創造730個據點,3萬1580個工作。

圖:地方創生相關財政資源與企業版故鄉納稅成果。

在人才支援制度上的政績上,地方政府能提出派遣的申請需求,在來由各部會、大學以及民間企業來媒合派遣的專家人才,十年間共派遣支援282位國家公務員、34位學者以及397位專家。而地域振興協力隊從制度創設以來的數據, 15年來共有7200名隊員到1164個地方政府去支援,隊員四成為女性,年齡七成為20至30歲,65%的隊員在任務結束後定居於在地,而近五年任期結束的隊員則有70%選擇留下當地,其中半數的隊員選擇創業、4成就業1成從事農林漁業,未來希望

在資訊支援支度,中央提供了讓地方自治團體都能將區域經濟以大數據可視化的RESAS系統,[6]以及建構支援導入數位化的RAIDA平台。[7]約有63%的地方活用了相關的資訊系統,幫助每一個地方政府都能以數據驅動來去分析、洞察地方的課題,並加速區域數位化。而與RESAS相關的活動像是政策點子比賽也舉辦了九屆募集超過8千件,研修講座一年200場,政策工作坊則在62個區域舉辦。導入數位化技術的地方政府超過1757個約98%,且數位人才的培育也是在2024年開始逐年超過目標人數,可說是達成數位田園都市的國家計劃目標。

七、日本地方創生2.0

檢視完地方創生1.0各項指標調查及地方自治體到反饋後。放眼未來要如何針對各項反饋,調整既有的架構,成為新的2.0版本?針對地方創生2.0願景又有怎樣的改變呢?

在2024年,曾擔任首位地方創生大臣的石破茂首相,承襲安倍首相的地方創生戰略,以及岸田首相的數位田園都市國家計畫,於新2024年10月設立的「新地方經濟與生活環境創生本部(新しい地方経済・生活環境創生本部)」,目的是為了檢討過去國家並未投入新的經濟成長劑,且認為地方成長是國家成長的主要關鍵,希望能團結地方所有推動地方未來的有識者(產官學金勞言),運用更多的支援金,再次為地方創造新的價值。

本部的組織架構部長為大臣本人,副部長是內閣官房長官及新地方經濟與生活環境創生本部大臣,而部員是其他所有的國務大臣,另設有專家會議,並與「全世代型社會保障建構本部」以及「數位行政財政改革會議」合作,共同研商日本未來十年的新政。

在首次的新創生會議中,揭示了地方創生2.0的目標,表示為了創造一個都市與地方都能夠安心、安全且心靈富足的永續經濟社會,在過去的經驗和檢討下重新啟動地方創生2.0人口減少對策。

為此,國家能做且必須承擔的工作,就是要去排除部會單位間的分歧,透過整合「統合化」與優先排序「重點化」來共同推動措施。而地方能做的,是整合利害關係人提出更好的做法。其中基本的五大重點包括:創造安心工作與生活的地方環境、應對東京過度集中的人口與企業分散作為、提升附加價值的新地方經濟創生、徹底運用數位化與新技術、與利害關係人更綿密合作的成長機制。

在過去的政策反省上,除了前面提過的要點外,在社會面如何去創造一個年輕人與女性都會選擇的地方環境、創造有魅力的職場環境、形成好的工作等成為重點。此外大眾對於人口減少所帶來的影響認知還不夠,如何讓地方的領袖深刻了解問題且去解決問題更為重要,特別是對於建言不能只是傾聽而已,而是要討論及研議對策,並把好的案例推廣出去在各地普及,地方政府應主動思考、主動行動並與利害關係人配合,從中也加強國家提供給地方的制度面的後盾。

地方創生2.0的方向與1.0的差異,包括對於人口減少與勞動人口減少提出適應性對策,並創造重視人與社區、快樂工作生活的區域,同時加強守護地方的防災作為。社會面以年輕人與女性為主軸,透過公私協力提升工作環境,並讓兒童與學生能以地方創生的觀點認識地方的魅力,並思考對於地方的行動。讓社區能維持醫療與福利,任何年齡者都能安居樂業。在經濟面活用區域的資源透過文化、藝術、運動來產出更高的附加價值,用數位轉型和綠色轉型戰略引資提升地方的生產力,並加強觀光服務業的人才培育。在基礎設施面上,加速推動數位轉型和綠色轉型以及Web3.0等數位新技術,讓地方與都市之間內外的人流、物流、技術流都能做全盤的跨域合作、以及零資訊差距。在政策推動時訂定適量的關鍵績效指標,並定期檢討、驗證與改善。

地方創生2.0的基本構想五大支柱包括:安心工作與生活的地方環境創生、對應東京一極集中的危機做人與企業的分流、高附加價值的地方經濟創生、徹底善用數位新技術、以及與產官學金勞言合作提升國民動力。日本政府將會於2025年的夏天將依循五大支柱訂定未來10年的新基本計畫。

回顧十年,日本地方創生1.0開創了新的典範轉移,試圖重新為地方找到活力,而在日本地方創生2.0的願景中,也看到了解決問題的企圖心。地方創生走過第一個十年,種種反饋也是下一個十年調整的契機, 2.0的實施要會帶來什麼新的可能呢?讓我們繼續看下去。

[1]デジタル田園都市国家構想実現会議事務局。

[2]「地方創生10年の振り返りのための各地方公共団体における地方創生に関する意識意向調査」(結果)https://www.chisou.go.jp/sousei/meeting/chisoudecade/pdf/ishikiikoucyousa_r.pdf。

[3]調查時間為2024年4月17至2024年6月12,填答比率為85%,1788個都道府縣市區町村中有1519個地方政府單位完成填答。日本的地方政府單位包括:都道府縣、特別區、政令指定都市、中核市、市、町、村。

[4]以資料數據為基礎制訂政策簡稱EBPM(Evidence-Based Policy Making)。

[5]これまでの地方創生の成果と課題https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_chihousousei/yusikishakaigi/dai1/siryou4.pdf

[6] RESAS系統,是「Regional Economy Society Analyzing System地區經濟分析系統」的縮寫,https://resas.go.jp/

[7] RAIDA平台,是「Regional issue 地域課題を Analysis 解析し Insight 洞察・考察し Data-Driven and Digital データによる意思決定と Accelerate digitalization デジタル化を加速」的縮寫https://raida.go.jp/

作者 謝子涵 為政治工作者